Investire in società: le azioni

Le azioni sono l’asset class più amata dagli investitori e il motore dell’investimento a lungo termine. Un’azione è una quota di una società reale, che dà diritto a una parte dei profitti futuri. In questo episodio vediamo perché i prezzi salgono e scendono, il ruolo di dividendi e buyback, e come il valore dipenda dagli utili attesi e dalla percezione del rischio. Capiremo anche perché per la maggior parte degli investitori la scelta più sensata è replicare il mercato con un indice globale.

Risorse

Punti Chiave

Il valore di un'azione è il valore presente dei profitti futuri della società, attualizzato al rendimento atteso.

Un P/E Ratio elevato indica basse aspettative di rendimento futuro o basso rischio percepito.

Per il 99% degli investitori, la scelta più sensata è replicare il mercato azionario globale con un ETF.

Trascrizione Episodio

Bentornati a The Bull, il tuo podcast di finanza personale.

Lo so, nell’ultimo video sulle obbligazioni vi ho fritto il cervello.

È sempre così.

Sono due anni e fischia che ne parlo e ogni volta finisce sempre allo stesso modo.

Hanno bassi rendimenti attesi, sono noiosi come una partita dell’Italia e sono pure ostiche da capire.

Ma chi ce lo fa fare?

Però, fidatevi. Sono piuttosto importanti e vedrete che in futuro imparerete ad apprezzarle.

Oggi invece spariamo i fuochi d’artificio!

Parliamo dell’asset class più amata da grandi e piccini, il vero motore dell’investimento a lungo termine: le azioni!

Quello che voglio fare oggi è un esperimento estremo.

Cercherò di spiegare tutte le cose necessarie per capire non tanto cosa siano le azioni — che alla fine è una roba barbosa, trita e ritrita — quanto piuttosto quali sono i meccanismi che governano il loro funzionamento.

E tutto ciò però rimanendo nell’ambito di un video molto introduttivo.

Cioè vi dirò cose che non sono esattamente da principianti, ma semplificandole all’estremo.

E sì perché l’obiettivo di The Bull è sempre stato uno solo.

Non tanto, dirvi cosa fare per investire al meglio.

Ma spiegarvi come funzionano le cose affinché siate voi stessi in grado di prendere decisioni in maniera libera e consapevole.

Come si dice: dai ad un uomo un pesce e l’avrai sfamato per un giorno.

Insegnagli a pescare e l’avrai sfamato per la vita.

Ci vuole un pelo di più a imparare a pescare, ma vedrete che ne varrà la pena.

Anche se poi se imparate a pescare non mi guardate più i video….

Va beh, troveremo qualcos’altro di cui perlare.

Partiamo dunque con “tutti con quello che avresti sempre voluto sapere sulle azioni e non hai mai osato chiedere” per i prossimi 30 minuti.

Dunque cos’è un’azione?

Un’azione è un certificato di proprietà di una quota di una società pubblica e costituisce un diritto sui suoi utili futuri, sui profitti che farà la società, che in parte saranno distribuiti agli investitori sotto forma di dividendi e in parte andranno ad incrementare il suo valore di mercato.

E questa cosa è estremamente rilevante e da fissarsi subito in testa.

A volte si pensa che l’investimento azionario corrisponda a buttare i soldi a cazzo sui mercati e sperare che le cose vadano bene.

No, chiariamo fin da subito che investire in azioni significa investire nella capacità di aziende reali di vendere prodotti e servizi reali per generare utili reali.

Quindi non è una speculazione campata per aria.

Investire in azioni ha un valore intrinseco tangibile e ben definito.

Per chi non si occupa spesso di finanza invece non sembra sia così perché dall’esterno si ha sempre l’impressione che i prezzi delle azioni vadano su e giù in maniera schizofrenica senza senso.

E tra l’altro non è anche sbagliato: nel breve termine, i prezzi delle azioni si muovono senza nessun motivo apparente.

Nel breve termine giocano tanti fattori emotivi, notizie e contronotizie, dichiarazioni politiche e così via.

Nel medio-lungo termine, invece, contano quasi esclusivamente i profitti che le società sono in grado di generare.

Il che, se ci pensate, è una cosa già di per sé più rassicurante.

Il punto da cui partire è proprio questo: qual è il significato del prezzo di un’azione quotata in Borsa?

E poi: perché varia?

Sembrano domande banali ma se capiamo questa cosa abbiamo capito praticamente tutto di quel che succede ogni giorno sui mercati e soprattutto impariamo a prendere decisioni con cognizione di causa.

In parole molto povere, il prezzo è il riassunto in breve di tutte le informazioni che il mercato possiede su quella società e delle aspettative sui suoi profitti futuri.

In altre parole, è la media delle previsioni di tutti gli investitori sul futuro comportamento di un’azione (e ovviamente la stessa cosa può essere detta di qualunque asset).

Ogni giorno i prezzi si muovono perché queste previsioni si aggiornano costantemente sulla base di tutte le nuove informazioni che arrivano sul mercato, per esempio:

– Dati macroeconomici: disoccupazione, inflazione, PIL, produzione industriale, vendite al dettaglio, ecc.

– Dati specifici di ciascuna società: report trimestrali, lanci di nuovi prodotti, notizie legate al management, fusioni e acquisizioni, andamento dei competitor di settore, ecc.

– Altre informazioni di varia natura, da eventi geopolitici con potenziali impatti sulle materie prime a decisioni politiche che possono incidere in positivo (es: taglio delle tasse) o in negativo (es: introduzione di dazi commerciali) sugli utili futuri delle società e così via.

Quindi l’idea è che in base al fatto che arrivino buone o cattive notizie, gli investitori risettano le proprie aspettative sui profitti futuri delle società quotate, comprano e vendono azioni a prezzi diversi e questo fa muovere le Borse.

Chiaramente non ci sono buone o cattive notizie in assoluto.

A volte, per esempio, cattive notizie per un settore sono buone notizie per un altro.

Oppure una buona notizia per l’economia, come un forte aumento dell’occupazione, potrebbe essere negativa per le borse perché preannuncia un possibile aumento dell’inflazione nel prossimo futuro.

Ad ogni modo, i vari prezzi esprimono la media di tutte le interpretazioni degli investitori rispetto all’andamento futuro dei mercati.

Questa cosa ricordiamocela sempre: i mercati– come dicevamo anche nel video precedente — sono forward-looking, cioè guardano sempre in avanti. Non si basano mai sui fatti presenti, ma prendono i fatti presenti per formulare delle ipotesi sul futuro.

Ora, la domanda che potreste farmi è: “ok, ma cosa significa che il prezzo che OGGI ha una certa azione è collegato ai profitti che quella società farà un DOMANI?”.

Ottima domanda, grazie per averla posta.

In finanza si dice che i prezzi “scontano” le aspettative future, ossia trasformano il valore dei profitti futuri in un valore presente.

Per fare questa operazione sono necessari due passaggi, molto semplici nella teoria, un po’ più complessi nella realtà:

– Il primo consiste nel stimare appunto gli utili futuri — e già è un tema.

– Il secondo forse è pure peggio, perché consiste nel determinare un tasso di sconto, cioè il rendimento che l’investitore si aspetta di ottenere dal suo investimento in base a quanto lo percepisce rischioso.

Questa è forse una cosa strana da capire, ma in realtà è solo una questione di buon senso.

Cosa si chiede l’investitore infatti?

Si chiede: “quanta vale oggi il fatto che un domani riceverò forse un euro di rendimento dal mio investimento in una certa azione?”.

Chiaramente un euro domani vale meno di un euro oggi.

Il più grande principio microeconomico mai formulato è infatti “meglio un uovo oggi che una gallina domani”!

Però devo definire quanto meno vale domani rispetto ad oggi quell’euro (o quella gallina) e il “quanto meno” dipende — la faccio breve — da quanto penso che sia rischioso investire in quell’azione.

Se penso che sia poco rischioso sarò disposto a pagare di più per quell’euro di profitto e quindi mi aspetterò un rendimento inferiore.

Se penso invece che sia molto rischioso sarò disposto a pagare di meno per la promessa di quell’euro di profitto futuro e quindi richiederò un rendimento superiore.

Il rendimento atteso è quindi il tasso a cui “sconto” i flussi di reddito futuri nel presente, ciò che mi permette di dire che il prezzo che “pago” oggi corrisponde al valore che otterrò (forse) domani.

Ora dirò sicuramente delle cose ovvie ma… giusto per essere certi che siamo tutti allineati.

Allora.

Le società creano prodotti e servizi e li vendono sul mercato generando del fatturato.

Devono però anche sostenere dei costi: per le materie prime, il personale, la ricerca e sviluppo, i macchinari, il marketing, l’amministrazione e così via.

Inoltre se hanno dei finanziamenti dovranno pagare gli interessi e infine le tasse sui profitti lordi.

Fatturato MENO costi MENO interessi MENO tasse dà il profitto netto, l’utile della società.

Ogni società quotata in borsa immette sul mercato un certo numero di azioni, quindi l’utile netto totale diviso il numero di azioni ci dà l’UTILE PER AZIONE.

Questo utile non viene distribuito tutto agli azionisti.

Una parte viene trattenuto per esempio per fare investimenti su nuovi macchinari, nuovi prodotti, nuovi mercati e così via, oppure per comprare altre società.

Una parte invece viene distribuita agli azionisti in due modi:

– Pagando dei dividendi;

– O riacquistando le proprie azioni e questa cosa si chiama come buyback.

Anche se sembra strano da digerire come concetto, il fatto che l’azienda usi una certa quantità di cash per pagare dividendi o ricomprarsi le proprie azioni sul mercato per me, come azionista, non fa alcuna differenza.

Nel primo caso ricevo dei contanti, nel secondo si riduce il numero di azioni sul mercato e quindi aumenta la quota di utile per ciascuna delle mie azioni.

Dividendi e buyback sono molto importanti, perché sono direttamente proporzionali alla capacità della società di generare valore per i suoi azionisti.

Chiariamo però una cosa che è spesso fonte di grande fraintendimento tra gli investitori e che per qualche motivo i media finanziari tendono ad accentuare: il dividendo equivale a tutti gli effetti ad una vendita parziale dell’azione.

Non si tratta quindi di “denaro extra” che viene dato agli azionisti, ma semplicemente della trasformazione di una parte del valore azionario in liquidità.

Infatti, il giorno che viene distribuito il dividendo agli azionisti il prezzo dell’azione scende di un importo corrispondente al valore del dividendo distribuito — al netto di naturalmente di altri fattori che fanno muovere l’azione.

Per esempio se un’azione è scambiata in borsa a 100 € e viene distribuito un dividendo di 5 €, dopo la distribuzione l’azionista si troverà sempre con 100 € di valore: 95 € di valore in borsa dell’azione e 5 € di dividendo.

Perché il prezzo scende di 5€?

Perché chi comprerà l’azione quel giorno non avrà diritto al dividendo — e quindi giustamente vorrà pagarla 5€ in meno.

Di conseguenza il fatto che una società distribuisca un alto dividendo, un basso dividendo o nessun dividendo non dice assolutamente nulla sulla bontà di quell’investimento. Solitamente le società europee e più tradizionali (come banche e utilities) tendono a distribuire più dividendi mentre le società americane e quelle nei settori più innovativi tendono invece a distribuirne meno, fare più buyback e reinvestire più capitale nel proprio sviluppo.

Però la cosa che conta davvero e che interessa agli investitori è che la società sia in grado di generare “cassa”, cioè di generare più cash possibile da utilizzare nel modo più opportuno:

– In alcuni casi vorrà per esempio ammodernare gli impianti, assumere nuove persone o fare più ricerca e sviluppo e via dicendo;

– In altri casi riterrà opportuno ricomprare le proprie azioni se si ritiene che queste siano sottovalutate;

– In altri ancora deciderà di pagare più o meno dividendi agli azionisti se non ci saranno modi migliori di impiegare il capitale.

Se tutto questo è chiaro, abbiamo capito da dove deriva il rendimento totale dell’investimento azionario, quello che in inglese si chiama total return.

Sarà — la dico male — la somma tra i dividendi distribuiti grazie agli utili passati e la variazione del prezzo basata sulle prospettive sugli utili futuri.

Abbiamo detto, tuttavia, che il prezzo di un’azione non dipende solo dagli utili attesi, ma anche dal tasso di sconto a cui li attualizzo al loro valore presente, che corrisponde al rendimento atteso.

La seconda domanda da un milione di dollari è allora questa: “qual è il tasso a cui bisogna scontare gli utili attesi?”.

Eh… bellissima domanda.

Ci varie tecniche che si usano nell’analisi finanziaria per stimare il “fair value” di un’azione cioè il prezzo che dovrebbe corrispondere al reale valore intrinseco della società. Alcuni partono dai dividendi, altri partono dagli utili, altri partono da altre metriche di bilancio come il free cash flow e via dicendo, però ora non è importante approfondire questa cosa.

L’unica cosa da capire è che il prezzo di un’azione è sempre il risultato del rapporto tra due cose

Prezzo (valore presente) =

Vedete che il “rendimento atteso” si trova al denominatore della formula.

Quindi maggiore sarà il valore del rendimento atteso — minore sarà il prezzo a cui sarò disposto a comprare quell’azione e viceversa.

Tutto bello eh starete pensato.

Ah Riccà, ma che significa in termini pratici?

Vieni al dunque.

Ci sto arrivando, non mettetemi fretta che poi mi dimentico i pezzi, che inizio ad avere una certa età.

Qua fanno i miracoli con le luci ma ormai sono più vicino alla pensione che alla maturità.

Allora

Ricordiamoci sempre che in finanza parlare di rendimento significa sempre parlare di rischio.

Vi ricordate: vi avevo fatto una testa tanta sull’argomento nel video tre mica per niente.

Quindi se l’investitore applicherà un tasso di sconto più elevato sarà perché ritiene che sia più rischioso ottenere in futuro il flusso di reddito atteso e quindi sarà disposto a pagare per quell’azione un prezzo inferiore.

Al contrario, un investitore che ritiene meno rischioso ottenere in futuro il flusso di cassa atteso sarà disposto a pagare per quell’azione un prezzo superiore.

Ok?

Quindi in linea generale abbiamo capito che più il rendimento che si aspetta l’investitore è alto, maggiore sarà il rischio che percepisce e quindi minore il prezzo a cui è disposto a comprare l’azione.

E viceversa.

Ora, da cosa è composto sto rendimento atteso? Cioè come fa il mercato a stimarlo? Tira numeri a caso?

Un po’ a caso sì, perché la finanza sembra una roba seria ma la verità è che nessuno sa niente e tutti fanno finta di capirci.

Però in linea teorica potremmo dire che questo è fatto da una componente oggettiva su cui tutti sono d’accordo e da una soggettiva, su cui nessuno è d’accordo con l’altro, ma nel complesso è la media di tutte le opinioni di tutti gli investitori.

– La componente oggettiva è il cosiddetto risk-free rate, ossia il tasso d’interesse privo di rischio, il rendimento che posso ottenere sul mercato correndo il minor rischio possibile. Solitamente si utilizza il rendimento di un Titolo di Stato. Ovviamente, il tasso di sconto non può essere più basso del tasso senza rischio, perché altrimenti correre dei rischi e investire in azioni sarebbe meno conveniente che investire in titoli di stato senza rischio — che è evidentemente paradossale.

– La componente soggettiva è invece ciò che viene chiamato PREMIO AL RISCHIO, cioè il premio che dovrebbe compensare la maggiore assunzione di rischio da parte dell’investitore azionario. Il problema di questo valore è che non è che lo trovi scritto in giro. E’ la sintesi delle opinioni soggettive di tutto il mercato sulla base delle informazioni che ci sono e del mood generale diciamo.

Tutto questo discorso naturalmente è molto bello e interessante ed è il modo in cui ragionano tutti gli investitori del mondo.

Però… dato che stimare il valore intrinseco di un’azione richiede di tirare a indovinare sia i flussi di cassa futuri sia il tasso di sconto, capite ancora una volta perché investire in singole azioni con successo è estremamente difficile.

I mercati finanziari, soprattutto quelli più grandi e liquidi come i grandi mercati azionari e obbligazionari dei Paesi sviluppati, sono piuttosto efficienti nel prezzare tempestivamente tutti gli asset.

Quindi è molto, molto, molto difficile formulare delle previsioni migliori degli altri e capire sempre in anticipo quando i prezzi sono giusti, troppo bassi o troppo alti.

E allora perché ce l’hai menata per un quarto d’ora su sta cosa potreste chiedermi?

Beh perché volevo spiegarvi come funzione il mercato e perché i prezzi vanno su e giù e in base a cosa:

– In base a come cambia la previsione media sugli futuri e

– In base a come cambia la percezione media del rischio.

Utili futuri (o flussi di cassa futuri) diviso tasso di sconto (o rendimento atteso).

Sarebbe tecnicamente diviso UNO più TASSO DI SCONTO ma non stiamo a sottilizzare, tanto questo non è un corso di corporate finance.

Quando però si tratta effettivamente di investire, ci sono fondamentalmente tre strade che un investitore può scegliere di perseguire.

La prima, che è quella largamente predicata da oltre due anni in The Bull, consiste nell’investire in tutto il mercato.

Dato che è quasi impossibile sapere quali azioni siano davvero sopravvalutate o sottovalutate in anticipo, statisticamente otterrò il massimo rendimento possibile “copiando” l’andamento medio di tutto il mercato.

Otterrò: il rendimento medio da dividendo e la crescita di valore media di tutte le azioni nel tempo.

Nulla di più, nulla di meno (a parte tasse e costi).

Come vedremo meglio tra due video, questa cosa si può fare in maniera estremamente semplice e a bassissimo costo investendo in ETF che replicano vasti indici in cui sono rappresentati tutti i titoli più rilevanti che ne fanno parte, con un peso proporzionale alla loro capitalizzazione.

Alcuni esempi sono:

– MSCI ACWI o il FTSE All World, indici globali che racchiudono tutte le principali società quotate in 46 mercati internazionali;

– MSCI World o FTSE Developed World, indici delle principali società quotate nei 23/24 Paesi considerati sviluppati;

– Indici regionali o nazionali come S&P 500 (Stati Uniti), Stoxx 600 (Europa), MSCI EM (Mercati Emergenti), MSCI Japan (Giappone), MSCI China (Cina), MSCI APAC (Asia pacifico ex Giappone), MSCI EAFE (Paesi Sviluppati ex Nord America).

Insomma, dal più globale al più locale, ce n’è per tutti i gusti.

ATTENZIONE MOLTO BENE: per il 99% degli investitori privati, non professionisti, investire in strumenti che replicano la performance media del mercato azionario globale è scelta d’investimento più naturale da cui partire.

Adesso forse non vi convincerà del tutto, ma vedrete che presto vi risulterà perfettamente ovvio.

Poi nel tempo parleremo anche di come deviare da questa indicazione e da come customizzare il proprio portafoglio.

Però per il momento non mettiamo troppa carne al fuoco.

Se uno vuole investire in azioni — e in generale bene che lo voglia — il punto di partenza naturale è copiare un vasto e diversificato indice azionario globale.

Mettiamola così.

È come se doveste correre i 100 metri e potete decidere se giocarvela con Marcel Jacobs oppure salirgli sulle spalle. Se gli salite sulle spalle siete sicuri al 100% di arrivare poco dietro di lui, ma di ottenere quasi la sua stessa performance.

Se invece ve la volete giocare contro di lui, avete una piccola probabilità di batterlo e una gigantesca probabilità di non vedere altro che le sue chiappe per circa 10 secondi.

La seconda strada, invece, che è quella intrapresa dalla maggior parte degli investitori professionali, è quella di cercare di ottenere — si dice — alfa.

Che è sto alfa?

Dovremmo spiegare prima un po’ di cose, ma per farla breve: alfa è il rendimento extra che si ottiene oltre alla crescita del mercato in cui investo.

Se salgo in spalla a Marcel Jacobs ottengo la performance di Marcel Jacobs meno i costi e le tasse.

Se invece sono più bravo di Marcel Jacobs, lo scarto con cui lo batto si chiama alfa.

Più o meno lo stesso succede con l’investimento azionario.

Come avremo modo di dire qualche altro miliardo di volte, il numero di investitori professionali che gestiscono fondi di investimento che mirano ad ottenere alfa è una piccola minoranza.

L’ho già fatta vedere due video fa, ma è sempre bello mostrata la tabella di SPIVA che mostra che su orizzonti di 10 anni, in media meno di un fondo azionario su dieci riesce davvero a fare meglio del mercato al netto dei costi.

Lo capiremo meglio in seguito ma già da questo report, che tutti gli anni gentilmente S&P ci fornisce, risulta piuttosto evidente l’opportunità per la maggior parte degli investitori di limitarsi a copiare un mercato invece che provare a batterlo.

I greci chiamavano Hybris il peccato di cui si macchiavano i mortali che sfidavano gli dei.

Qualche investitore è davvero in grado di sfidare e battere il dio mercato.

Ma la maggior parte rischia di fare la fine di Prometeo.

Magari non ci sarà un’aquila a mangiargli ogni giorno il fegato ma basteranno i travasi di bile nel vedere il proprio portafoglio costare di più e rendere di meno.

Allora, di tutto il pippozzo che vi siete sorbiti, l’importante è chi vi sia rimasta una cosa: il prezzo di un’azione dipende dal rapporto tra gli utili attesi nel futuro (di cui una parte mi arriveranno come dividendi o buyback) e il rendimento atteso, che la somma tra il tasso di interesse senza rischio e il premio al rischio che pretendo per investirci.

Detto questo, vediamo al volo quali sono le metriche più usate dagli investitori per “misurare” la valutazione che ha una certa azione o un intero mercato in un certo momento.

Come sappiamo, il prezzo di un’azione, preso da solo, non è di alcuna informazione.

Dire che l’azione di Tesla oggi ha un prezzo di 300 non ci dice nulla di per sé.

Ci sono azioni di importanti società quotate a pochi euro per azione e altre che possono arrivare a costare fino a centinaia di migliaia di euro.

Per confrontare tra di loro diverse azioni si utilizzano vari metodi e uno dei più semplici è basato sui “multipli”, cioè si rapporta il prezzo dell’azione ad alcuni dati finanziari della società.

Ce ne sono diversi, ma quello che per qualche motivo è diventato il più monitorato è il cosiddetto price-to-earnings ratio (P/E ratio), che d’ora in poi chiameremo P/E per comodità.

Il PE è il rapporto tra il prezzo dell’azione e l’utile per azione di una certa società e questo valore viene aggiornato ogni trimestre quando la società pubblica i propri dati finanziari sui tre mesi precedenti.

In parole povere, il P/E indica a che prezzo sto “comprando” un euro di utile generato dalla società.

A voler essere più precisi, il dato che solitamente interessa di più gli investitori è il forward P/E ratio, ossia il rapporto tra il prezzo attuale e gli utili attesi nei prossimi 12 mesi successivi.

Vi ricordate cosa abbiamo detto prima?

I mercati sono forward looking, si basano sempre su previsioni future, guardano poco i dati del passato.

Quando parleremo di P/E, quindi, ci riferiremo soprattutto a questo valore, cioè quanto sto pagando oggi per un euro di utile atteso nei prossimi 12 mesi.

Naturalmente più questo valore è elevato, più una certa azione (o un certo mercato nel suo complesso) sarà considerata “costosa”.

Quando sentite dire: “le azioni tech americane sono care” significa che hanno un prezzo molto alto rispetto agli utili che ci si aspetta che faranno.

Un P/E intorno a 15 è un valore in linea con la media storica dei principali mercati sviluppati;

un valore che si sposta verso 10 è invece tipico di una società o un mercato relativamenti economici; infine un valore che si sposta verso 20 o anche di più indica una società o mercato relativamente costoso.

Però dimentichiamoci mai una cosa FONDAMENTALISSIMA, che è invece un errore in cui inciampano ogni giorno investitori professionali, media finanziari e altri presunti esperti di finanza: dire che un’azione è cara non vuol dire che è TROPPO CARA o SOPRAVVALUTATA. E dire che un’azione è economica non vuol dire che sia CONVENIENTE o SOTTOVALUTATA.

Un’azione con un P/E di 30 (decisamente elevato) non rappresenta un investimento né migliore, né peggiore, di una con un P/E di 10 (decisamente economica).

Le uniche cose che possiamo dire sono queste:

– O che a parità di rendimento atteso, dalla prima ci si aspetta più utili;

– Oppure che a partirà di utili, la seconda è più rischiosa e quindi il mercato pretende un rendimento superiore;

– Oppure un mix tra queste due cose.

Ma non possiamo dire che una sia SOPRAVVALUTATA o che l’altra sia SOTTOVALUTATA.

Anzi la storia ci insegna che gli investitori sono spesso portati a sopravvalutare le prospettive di crescita di società che hanno fatto molto bene nel recente passato e a sottovalutare società che invece sono rimaste più sordina o che magari non rientrano nei settori più in voga del momento.

Molti studi hanno confermato questa sistematica tendenza alla regressione verso la media: le società che sono cresciute di più di recente tendono spesso a raggiungere valutazioni troppo alte perché il mercato attribuisce loro aspettative eccessivamente ottimistiche; poi al primo dato deludente su vendite o utili, il mercato ri-prezza rapidamente l’azione al ribasso.

Il mercato è una brutta bestia senza cuore, per nulla indulgente e senza pazienza.

Una società può aver fatto benissimo per anni, ma alla prima delusione la punisce con gli interessi.

Al contrario, società meno in voga si trovano magari ad avere prezzi “troppo” bassi e le prime buone notizie sono spesso sufficienti a far salire il prezzo perché il mercato si accorge che effettivamente era eccessivamente depresso.

Tuttavia, il fatto che questo fenomeno di regressione sia facilmente riscontrabile nei dati non è di particolare aiuto per la maggior parte degli investitori. Cioè investire in società con PE basso non significa che sicuramente guadagnerò di più che investendo in società con PE alto.

Anche qui, i motivi sono molteplici, ma credo che tre siano i principali:

– il primo motivo è che non si può sapere in anticipo quando la regressione verso le media si verifica. È statisticamente probabile che i vincitori di oggi saranno i perdenti di domani e viceversa, ma una società può sostenere una crescita abnorme per molto più tempo di quanto ci si aspetti e un’altra può continuare a riportare risultati deludenti molto più a lungo di quanto ci si aspetti. Dato che questo è un processo di lungo termine, è molto difficile sfruttarlo a proprio favore in maniera sistematica, se non a condizione di avere molta pazienza e una ferrea convinzione che effettivamente puntare sui perdenti di oggi sia una strategia di successo.

– il secondo motivo è comportamentale. Investire in società consolidate che sono andate molto bene è per la maggior parte delle persone una tesi di investimento più solida che non investire in oscure società meno note a prezzi bassi solo perché i loro utili dei prossimi 12 mesi potrebbero essere meno disastrosi delle attese. Paradossalmente, la storia insegna che la seconda opzione sarebbe migliore. Però investire “contro i trend” è estremamente difficile ed espone al rischio psicologico di sbagliare e di provare poi un duplice rimorso.

– il terzo motivo è legato al fatto che la stragrande maggioranza dei volumi di investimento sui mercati è fatta da investitori istituzionali. Fondi comuni d’investimento, hedge fund, fondi pensione, family office e compagnia bella. Una caratteristica comune di questi soggetti è che devono rispondere a dei clienti. E molto spesso prendere decisioni di investimento corrette e prendere decisioni che accontentino i clienti sono due cose che non coincidono. Le strategie di investimento più efficaci richiedono spesso molto tempo, moltissima pazienza e la capacità di sopportare lunghi periodi di sottoperformance. Ma raramente un cliente che affida i propri soldi ad un investitore professionale accetta questi tre requisiti. Di conseguenza, investire in modo subottimale è spesso una strategia che gli asset manager utilizzano per non rimanere senza lavoro.

Se il P/E di una società o di un intero mercato non fornisce particolari indicazioni di investimento, tuttavia non è inutile nelle nostre decisioni di investimento.

Molto spesso si guarda all’inverso di questo rapporto, ossia invece che fare P diviso E, sia guarda al valore di E diviso P.

L’E/P ratio è più comunemente noto come Earning Yield, come rendimento da utili.

Questo dato è utilizzato come approssimazione del rendimento reale di lungo termine di un mercato, cioè al netto dell’inflazione.

Ad esempio, il P/E medio per le azioni americane dal 1870 al 2021 è stato circa 15. Se facciamo l’inverso, 1 diviso 15, otteniamo circa 6,67%, che in effetti è molto vicino al rendimento medio di lungo termine reale prodotto dal mercato azionario americano.

Oh non è una legge universale.

Inoltre, è probabilmente più affidabile a livello aggregato di mercato che non considerando una singola società.

È però un’utile indicazione di massima per capire quanto un mercato sia “economico” o “costoso” e quindi quale potrebbe essere il rendimento reale che ci si può attendere da un investimento nel lungo termine.

In questo momento la media ponderata delle società dell’S&P 500, che da solo pesa oltre il 60% di tutto il mercato azionario globale, ha raggiunto delle valutazioni piuttosto elevate, perlomeno se confrontate con la sua media storica. Stiamo parlando di un valore di circa 22, ossia in media i prezzi delle azioni americane sono circa 22 volte gli utili attesi nel prossimo anno.

1 diviso 22 fa 4,5%, quindi, seguendo la logica di cui sopra, potremmo aspettarci nel prossimo futuro un rendimento reale nell’ordine del 4,5%.

Un metodo generalmente più conservativo, invece, si basa sul cosiddetto Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio (per gli amici: CAPE Ratio), che è stato introdotto nel 1988 dal premio Nobel Robert Shiller e che consiste nel dividere il prezzo dell’S&P 500 per la media degli ultimi 10 anni di utili corretta per inflazione.

Si tratta quindi del rapporto il tra prezzo attuale di un indice di mercato e la media degli utili reali degli ultimi 10 anni delle aziende che vi fanno parte.

Nel momento in cui stiamo registrando il valore del CAPE per il mercato americano è circa 35, di conseguenza l’earning yield calcolato a partire da questo valore (chiamato CAEY) darebbe una stima del rendimento reale atteso inferiore al 3%.

Ora, ci sono dei motivi tecnici su cui non ci stiamo ad addentrare per cui sembra che il CAPE ratio negli ultimi anni tenda a dare stime un po’ troppo conservative.

Fortunatamente questo in questo canale possiamo fare quel che ci pare e non dobbiamo pubblicare un paper di finanza; quindi, possiamo prendere per buona una via di mezzo tra la stima dell’Earning Yield e quella del CAEY.

In questo momento stiamo parlando di circa 3,5% — 4% di rendimento reale, corrispondente a circa 6-8% di rendimento nominale, a seconda dell’inflazione dei prossimi anni.

Non che sia un cattivo rendimento, ma chiaramente impallidisce di fronte al quasi 13,7% medio annuo degli ultimi 15 anni, che tra l’altro sarebbe quasi l’11% reale.

Sarebbe però un rendimento assolutamente soddisfacente se confronto al decennio precedente, il periodo 2000-2009 passato tristemente alla storia come il decennio perduto (Lost Decade).

Adesso, al di là degli specifici fattori che hanno determinato ascese e crolli durante questi periodi, c’è una tendenza di fondo che è ben nota: i valori di PE sono perfettamente inutili per prendere decisioni di medio termine ma sono piuttosto affidabili per stimare il rendimento a lungo termine, grosso modo nei 10-15 anni successivi a quando la misurazione viene fatta.

C’è infatti una correlazione piuttosto stretta tra le valutazioni di un certo anno e i rendimenti annualizzati dei 10 anni successivi: più le valutazioni di partenza sono elevate, minori saranno i rendimenti attesi nel futuro.

Fonte: Dati di Robert Shiller, Yale University

Nel grafico si possono vedere i valori del CAPE Ratio mensili dal 1980 al 2015 (in blu) e i rendimenti reali medi dei 10 anni successivi (in arancione), quindi dal 1990 al 2025.

Si vede molto chiaramente come a valori elevati di CAPE ratio sono spesso corrisposti rendimenti reali a 10 anni mediocri e viceversa.

Negli ultimi anni questa correlazione sembra un po’ meno marcata e nonostante le valutazioni molto elevate degli ultimi anni, il mercato ha continuato a generare dei ritorni molto elevati.

Ci sono varie interpretazioni sul motivo per cui nell’ultimo decennio sia stato estremamente positivo per il mercato azionario americano, nonostante il rendimento atteso fosse molto basso.

La prima è che la decisione della Federal Reserve — e della maggior parte delle Banche Centrali dei Paesi sviluppati — di tenere a lungo i tassi di interesse prossimi a zero ha in qualche modo avuto un “effetto doping” sul mercato azionario:

– da una parte le obbligazioni avevano rendimenti molto bassi e quindi investire in azioni era per molti investitori una scelta obbligata,

– dall’altra il bassissimo costo del denaro che ne è risultato ha contribuito ad un’enorme immissione di liquidità nell’economia che ha creato un effetto “leva” e sospinto verso l’alto le valutazioni azionarie.

In pratica con i tassi di interesse a zero c’è stato un forte incentivo a investire in azioni e questo avrebbe crescere i prezzi delle azioni più velocemente degli effettivi profitti realizzati dalle società sottostanti.

La seconda interpretazione riguarda invece la composizione settoriale del mercato azionario.

In passato le società più importanti si trovavano in settori caratterizzati da elevati costi strutturali e profitti relativamente bassi come Oil&Gas, Auto, Industria Chimica, ecc., mentre oggi il mercato è dominato da colossi tecnologici con modelli di business estremamente scalabili su scala globale che generano elevati profitti (si pensi alle varie Apple, Google, Microsoft, Nvidia e così via).

Quindi a fronte di utili futuri potenzialmente più elevati, gli investitori sarebbero disposti ad accettare valutazioni azionarie più alte rispetto al passato.

La terza interpretazione è che la diffusione di fondi indicizzati, ETF, piattaforme di trading a bassissimo costo e la digitalizzazione della finanza in generale abbiano gradualmente allargato la quota di investitori nel mondo, soprattutto investitori privati.

Costi più bassi e maggior numero di investitori potrebbero giustificare valutazioni azionarie più elevate del passato.

Non c’è una risposta univoca naturalmente e molto probabilmente tutti e questi tre fattori devono aver contribuito alla crescita delle valutazioni azionarie.

Non è dato sapere se questa sarà una conseguenza strutturale a lungo termine — ossia se avere P/E nell’ordine di 20 sarà la “nuova normalità” rispetto alla media storica di 15 — o se ad un certo punto questa tendenza si invertirà riportando bruscamente le valutazioni azionarie in linea con i valori storici e quindi provocando una più o meno lunga fase negativa dei mercati.

Qualunque sia l’interpretazione più corretta, c’è un vasto consenso sul fatto che nei prossimi 10-15 anni il mercato azionario più importante e grande del mondo, quello americano, potrebbe generare rendimenti sotto la media e che, forse, altri mercati con valutazioni attuali più economiche, come quello Europeo o Giapponese, potrebbero invece offrire dei rendimenti superiori.

A dire il vero si diceva la stessa identica cosa anche dieci anni fa, sai ma che a sto giro ci prendono.

Scherzi a parte, ci sono validi motivi per sostenere questa tesi, come anche qualche motivazione contraria.

A tal proposito ricordiamo un concetto importante, mica che ce lo perdiamo per strada.

Quando si considera tra il prezzo e gli utili (attesi) di un certo mercato azionario, bisogna sempre considerare i due lati della medaglia:

– un P/E elevato significa:

– basso rendimento atteso nel futuro;

– basso rischio percepito;

– un P/E contenuto significa:

– elevato rendimento atteso nel futuro;

– elevato rischio percepito.

Investire in società con un P/E contenuto nell’aspettativa di conseguire un rendimento superiore comporta anche un’assunzione superiore di rischio — e quindi una minore probabilità che effettivamente quel rendimento superiore si verifichi.

È vero che il mercato non è mai perfettamente efficiente nel prezzare sempre in maniera corretta il rapporto tra rischio e rendimento di ciascuna azione, ma lo è abbastanza da rendere estremamente difficile individuare quali azioni siano effettivamente sottovalutate e quali no.

Sembra perfettamente logico investire solo in società e mercati con bassi P/E pensando così di guadagnare di più in futuro. Ma questo è tutt’altro che scontato e magari richiede moltissimo tempo perché si verifichi.

La statistica e l’esperienza però suggeriscono che il maggior rendimento atteso a lungo termine per l’investitore medio si ottiene investendo in tutto il mercato azionario in maniera proporzionale al peso che le singole società e i singoli mercati hanno in esso, senza troppe menate. Saltare in spalla a Marcel Jacobs e basta.

Bom.

Abbiamo detto più o meno tutto no.

Spero che quest’episodio vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a capire davvero cosa sono le azioni, cosa significa investirci e che al di là di incomprensibili movimenti di breve termine, il loro comportamento ha una logica piuttosto coerente.

Investire in azioni è investire in vista degli utili futuri scontati per il livello di rischio che mi devo sobbarcare, ossia per il rendimento che mi aspetto per compensare questo rischio.

Questa è l’essenza dell’investimento azionario.

Come farlo in pratica, però, lo vediamo giusto tra un paio di video. prima di saltare all’episodio numero sette in cui parleremo del principale strumento di investimento per un investitore retail, ci vediamo nel prossimo video di questa playlist con una panoramica su tutte le altre principali asset class, quelle che non generano flussi di reddito ma che ciononostante possono ricoprire un ruolo importante nei portafogli, come oro, materie prime, fondi immobiliari e criptovalute.

Se invece siete impazienti, beh, che vi devo dire, i video ci sono già tutti quindi guardateli un po’ come vi pare.

Se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere like e attivare le notifiche per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che non vi fanno vincere la medaglia d’oro alle olimpiadi degli investitori ma vi fanno comunque saltare in spalla ai più forti e sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo nel prossimo video sempre qui, naturalmente con The Bull il tuo podcast di finanza personale

Bentornati a The Bull, il tuo podcast di finanza personale.

Lo so, nell’ultimo video sulle obbligazioni vi ho fritto il cervello.

È sempre così.

Sono due anni e fischia che ne parlo e ogni volta finisce sempre allo stesso modo.

Hanno bassi rendimenti attesi, sono noiosi come una partita dell’Italia e sono pure ostiche da capire.

Ma chi ce lo fa fare?

Però, fidatevi. Sono piuttosto importanti e vedrete che in futuro imparerete ad apprezzarle.

Oggi invece spariamo i fuochi d’artificio!

Parliamo dell’asset class più amata da grandi e piccini, il vero motore dell’investimento a lungo termine: le azioni!

Quello che voglio fare oggi è un esperimento estremo.

Cercherò di spiegare tutte le cose necessarie per capire non tanto cosa siano le azioni — che alla fine è una roba barbosa, trita e ritrita — quanto piuttosto quali sono i meccanismi che governano il loro funzionamento.

E tutto ciò però rimanendo nell’ambito di un video molto introduttivo.

Cioè vi dirò cose che non sono esattamente da principianti, ma semplificandole all’estremo.

E sì perché l’obiettivo di The Bull è sempre stato uno solo.

Non tanto, dirvi cosa fare per investire al meglio.

Ma spiegarvi come funzionano le cose affinché siate voi stessi in grado di prendere decisioni in maniera libera e consapevole.

Come si dice: dai ad un uomo un pesce e l’avrai sfamato per un giorno.

Insegnagli a pescare e l’avrai sfamato per la vita.

Ci vuole un pelo di più a imparare a pescare, ma vedrete che ne varrà la pena.

Anche se poi se imparate a pescare non mi guardate più i video….

Va beh, troveremo qualcos’altro di cui perlare.

Partiamo dunque con “tutti con quello che avresti sempre voluto sapere sulle azioni e non hai mai osato chiedere” per i prossimi 30 minuti.

Dunque cos’è un’azione?

Un’azione è un certificato di proprietà di una quota di una società pubblica e costituisce un diritto sui suoi utili futuri, sui profitti che farà la società, che in parte saranno distribuiti agli investitori sotto forma di dividendi e in parte andranno ad incrementare il suo valore di mercato.

E questa cosa è estremamente rilevante e da fissarsi subito in testa.

A volte si pensa che l’investimento azionario corrisponda a buttare i soldi a cazzo sui mercati e sperare che le cose vadano bene.

No, chiariamo fin da subito che investire in azioni significa investire nella capacità di aziende reali di vendere prodotti e servizi reali per generare utili reali.

Quindi non è una speculazione campata per aria.

Investire in azioni ha un valore intrinseco tangibile e ben definito.

Per chi non si occupa spesso di finanza invece non sembra sia così perché dall’esterno si ha sempre l’impressione che i prezzi delle azioni vadano su e giù in maniera schizofrenica senza senso.

E tra l’altro non è anche sbagliato: nel breve termine, i prezzi delle azioni si muovono senza nessun motivo apparente.

Nel breve termine giocano tanti fattori emotivi, notizie e contronotizie, dichiarazioni politiche e così via.

Nel medio-lungo termine, invece, contano quasi esclusivamente i profitti che le società sono in grado di generare.

Il che, se ci pensate, è una cosa già di per sé più rassicurante.

Il punto da cui partire è proprio questo: qual è il significato del prezzo di un’azione quotata in Borsa?

E poi: perché varia?

Sembrano domande banali ma se capiamo questa cosa abbiamo capito praticamente tutto di quel che succede ogni giorno sui mercati e soprattutto impariamo a prendere decisioni con cognizione di causa.

In parole molto povere, il prezzo è il riassunto in breve di tutte le informazioni che il mercato possiede su quella società e delle aspettative sui suoi profitti futuri.

In altre parole, è la media delle previsioni di tutti gli investitori sul futuro comportamento di un’azione (e ovviamente la stessa cosa può essere detta di qualunque asset).

Ogni giorno i prezzi si muovono perché queste previsioni si aggiornano costantemente sulla base di tutte le nuove informazioni che arrivano sul mercato, per esempio:

– Dati macroeconomici: disoccupazione, inflazione, PIL, produzione industriale, vendite al dettaglio, ecc.

– Dati specifici di ciascuna società: report trimestrali, lanci di nuovi prodotti, notizie legate al management, fusioni e acquisizioni, andamento dei competitor di settore, ecc.

– Altre informazioni di varia natura, da eventi geopolitici con potenziali impatti sulle materie prime a decisioni politiche che possono incidere in positivo (es: taglio delle tasse) o in negativo (es: introduzione di dazi commerciali) sugli utili futuri delle società e così via.

Quindi l’idea è che in base al fatto che arrivino buone o cattive notizie, gli investitori risettano le proprie aspettative sui profitti futuri delle società quotate, comprano e vendono azioni a prezzi diversi e questo fa muovere le Borse.

Chiaramente non ci sono buone o cattive notizie in assoluto.

A volte, per esempio, cattive notizie per un settore sono buone notizie per un altro.

Oppure una buona notizia per l’economia, come un forte aumento dell’occupazione, potrebbe essere negativa per le borse perché preannuncia un possibile aumento dell’inflazione nel prossimo futuro.

Ad ogni modo, i vari prezzi esprimono la media di tutte le interpretazioni degli investitori rispetto all’andamento futuro dei mercati.

Questa cosa ricordiamocela sempre: i mercati– come dicevamo anche nel video precedente — sono forward-looking, cioè guardano sempre in avanti. Non si basano mai sui fatti presenti, ma prendono i fatti presenti per formulare delle ipotesi sul futuro.

Ora, la domanda che potreste farmi è: “ok, ma cosa significa che il prezzo che OGGI ha una certa azione è collegato ai profitti che quella società farà un DOMANI?”.

Ottima domanda, grazie per averla posta.

In finanza si dice che i prezzi “scontano” le aspettative future, ossia trasformano il valore dei profitti futuri in un valore presente.

Per fare questa operazione sono necessari due passaggi, molto semplici nella teoria, un po’ più complessi nella realtà:

– Il primo consiste nel stimare appunto gli utili futuri — e già è un tema.

– Il secondo forse è pure peggio, perché consiste nel determinare un tasso di sconto, cioè il rendimento che l’investitore si aspetta di ottenere dal suo investimento in base a quanto lo percepisce rischioso.

Questa è forse una cosa strana da capire, ma in realtà è solo una questione di buon senso.

Cosa si chiede l’investitore infatti?

Si chiede: “quanta vale oggi il fatto che un domani riceverò forse un euro di rendimento dal mio investimento in una certa azione?”.

Chiaramente un euro domani vale meno di un euro oggi.

Il più grande principio microeconomico mai formulato è infatti “meglio un uovo oggi che una gallina domani”!

Però devo definire quanto meno vale domani rispetto ad oggi quell’euro (o quella gallina) e il “quanto meno” dipende — la faccio breve — da quanto penso che sia rischioso investire in quell’azione.

Se penso che sia poco rischioso sarò disposto a pagare di più per quell’euro di profitto e quindi mi aspetterò un rendimento inferiore.

Se penso invece che sia molto rischioso sarò disposto a pagare di meno per la promessa di quell’euro di profitto futuro e quindi richiederò un rendimento superiore.

Il rendimento atteso è quindi il tasso a cui “sconto” i flussi di reddito futuri nel presente, ciò che mi permette di dire che il prezzo che “pago” oggi corrisponde al valore che otterrò (forse) domani.

Ora dirò sicuramente delle cose ovvie ma… giusto per essere certi che siamo tutti allineati.

Allora.

Le società creano prodotti e servizi e li vendono sul mercato generando del fatturato.

Devono però anche sostenere dei costi: per le materie prime, il personale, la ricerca e sviluppo, i macchinari, il marketing, l’amministrazione e così via.

Inoltre se hanno dei finanziamenti dovranno pagare gli interessi e infine le tasse sui profitti lordi.

Fatturato MENO costi MENO interessi MENO tasse dà il profitto netto, l’utile della società.

Ogni società quotata in borsa immette sul mercato un certo numero di azioni, quindi l’utile netto totale diviso il numero di azioni ci dà l’UTILE PER AZIONE.

Questo utile non viene distribuito tutto agli azionisti.

Una parte viene trattenuto per esempio per fare investimenti su nuovi macchinari, nuovi prodotti, nuovi mercati e così via, oppure per comprare altre società.

Una parte invece viene distribuita agli azionisti in due modi:

– Pagando dei dividendi;

– O riacquistando le proprie azioni e questa cosa si chiama come buyback.

Anche se sembra strano da digerire come concetto, il fatto che l’azienda usi una certa quantità di cash per pagare dividendi o ricomprarsi le proprie azioni sul mercato per me, come azionista, non fa alcuna differenza.

Nel primo caso ricevo dei contanti, nel secondo si riduce il numero di azioni sul mercato e quindi aumenta la quota di utile per ciascuna delle mie azioni.

Dividendi e buyback sono molto importanti, perché sono direttamente proporzionali alla capacità della società di generare valore per i suoi azionisti.

Chiariamo però una cosa che è spesso fonte di grande fraintendimento tra gli investitori e che per qualche motivo i media finanziari tendono ad accentuare: il dividendo equivale a tutti gli effetti ad una vendita parziale dell’azione.

Non si tratta quindi di “denaro extra” che viene dato agli azionisti, ma semplicemente della trasformazione di una parte del valore azionario in liquidità.

Infatti, il giorno che viene distribuito il dividendo agli azionisti il prezzo dell’azione scende di un importo corrispondente al valore del dividendo distribuito — al netto di naturalmente di altri fattori che fanno muovere l’azione.

Per esempio se un’azione è scambiata in borsa a 100 € e viene distribuito un dividendo di 5 €, dopo la distribuzione l’azionista si troverà sempre con 100 € di valore: 95 € di valore in borsa dell’azione e 5 € di dividendo.

Perché il prezzo scende di 5€?

Perché chi comprerà l’azione quel giorno non avrà diritto al dividendo — e quindi giustamente vorrà pagarla 5€ in meno.

Di conseguenza il fatto che una società distribuisca un alto dividendo, un basso dividendo o nessun dividendo non dice assolutamente nulla sulla bontà di quell’investimento. Solitamente le società europee e più tradizionali (come banche e utilities) tendono a distribuire più dividendi mentre le società americane e quelle nei settori più innovativi tendono invece a distribuirne meno, fare più buyback e reinvestire più capitale nel proprio sviluppo.

Però la cosa che conta davvero e che interessa agli investitori è che la società sia in grado di generare “cassa”, cioè di generare più cash possibile da utilizzare nel modo più opportuno:

– In alcuni casi vorrà per esempio ammodernare gli impianti, assumere nuove persone o fare più ricerca e sviluppo e via dicendo;

– In altri casi riterrà opportuno ricomprare le proprie azioni se si ritiene che queste siano sottovalutate;

– In altri ancora deciderà di pagare più o meno dividendi agli azionisti se non ci saranno modi migliori di impiegare il capitale.

Se tutto questo è chiaro, abbiamo capito da dove deriva il rendimento totale dell’investimento azionario, quello che in inglese si chiama total return.

Sarà — la dico male — la somma tra i dividendi distribuiti grazie agli utili passati e la variazione del prezzo basata sulle prospettive sugli utili futuri.

Abbiamo detto, tuttavia, che il prezzo di un’azione non dipende solo dagli utili attesi, ma anche dal tasso di sconto a cui li attualizzo al loro valore presente, che corrisponde al rendimento atteso.

La seconda domanda da un milione di dollari è allora questa: “qual è il tasso a cui bisogna scontare gli utili attesi?”.

Eh… bellissima domanda.

Ci varie tecniche che si usano nell’analisi finanziaria per stimare il “fair value” di un’azione cioè il prezzo che dovrebbe corrispondere al reale valore intrinseco della società. Alcuni partono dai dividendi, altri partono dagli utili, altri partono da altre metriche di bilancio come il free cash flow e via dicendo, però ora non è importante approfondire questa cosa.

L’unica cosa da capire è che il prezzo di un’azione è sempre il risultato del rapporto tra due cose

Prezzo (valore presente) =

Vedete che il “rendimento atteso” si trova al denominatore della formula.

Quindi maggiore sarà il valore del rendimento atteso — minore sarà il prezzo a cui sarò disposto a comprare quell’azione e viceversa.

Tutto bello eh starete pensato.

Ah Riccà, ma che significa in termini pratici?

Vieni al dunque.

Ci sto arrivando, non mettetemi fretta che poi mi dimentico i pezzi, che inizio ad avere una certa età.

Qua fanno i miracoli con le luci ma ormai sono più vicino alla pensione che alla maturità.

Allora

Ricordiamoci sempre che in finanza parlare di rendimento significa sempre parlare di rischio.

Vi ricordate: vi avevo fatto una testa tanta sull’argomento nel video tre mica per niente.

Quindi se l’investitore applicherà un tasso di sconto più elevato sarà perché ritiene che sia più rischioso ottenere in futuro il flusso di reddito atteso e quindi sarà disposto a pagare per quell’azione un prezzo inferiore.

Al contrario, un investitore che ritiene meno rischioso ottenere in futuro il flusso di cassa atteso sarà disposto a pagare per quell’azione un prezzo superiore.

Ok?

Quindi in linea generale abbiamo capito che più il rendimento che si aspetta l’investitore è alto, maggiore sarà il rischio che percepisce e quindi minore il prezzo a cui è disposto a comprare l’azione.

E viceversa.

Ora, da cosa è composto sto rendimento atteso? Cioè come fa il mercato a stimarlo? Tira numeri a caso?

Un po’ a caso sì, perché la finanza sembra una roba seria ma la verità è che nessuno sa niente e tutti fanno finta di capirci.

Però in linea teorica potremmo dire che questo è fatto da una componente oggettiva su cui tutti sono d’accordo e da una soggettiva, su cui nessuno è d’accordo con l’altro, ma nel complesso è la media di tutte le opinioni di tutti gli investitori.

– La componente oggettiva è il cosiddetto risk-free rate, ossia il tasso d’interesse privo di rischio, il rendimento che posso ottenere sul mercato correndo il minor rischio possibile. Solitamente si utilizza il rendimento di un Titolo di Stato. Ovviamente, il tasso di sconto non può essere più basso del tasso senza rischio, perché altrimenti correre dei rischi e investire in azioni sarebbe meno conveniente che investire in titoli di stato senza rischio — che è evidentemente paradossale.

– La componente soggettiva è invece ciò che viene chiamato PREMIO AL RISCHIO, cioè il premio che dovrebbe compensare la maggiore assunzione di rischio da parte dell’investitore azionario. Il problema di questo valore è che non è che lo trovi scritto in giro. E’ la sintesi delle opinioni soggettive di tutto il mercato sulla base delle informazioni che ci sono e del mood generale diciamo.

Tutto questo discorso naturalmente è molto bello e interessante ed è il modo in cui ragionano tutti gli investitori del mondo.

Però… dato che stimare il valore intrinseco di un’azione richiede di tirare a indovinare sia i flussi di cassa futuri sia il tasso di sconto, capite ancora una volta perché investire in singole azioni con successo è estremamente difficile.

I mercati finanziari, soprattutto quelli più grandi e liquidi come i grandi mercati azionari e obbligazionari dei Paesi sviluppati, sono piuttosto efficienti nel prezzare tempestivamente tutti gli asset.

Quindi è molto, molto, molto difficile formulare delle previsioni migliori degli altri e capire sempre in anticipo quando i prezzi sono giusti, troppo bassi o troppo alti.

E allora perché ce l’hai menata per un quarto d’ora su sta cosa potreste chiedermi?

Beh perché volevo spiegarvi come funzione il mercato e perché i prezzi vanno su e giù e in base a cosa:

– In base a come cambia la previsione media sugli futuri e

– In base a come cambia la percezione media del rischio.

Utili futuri (o flussi di cassa futuri) diviso tasso di sconto (o rendimento atteso).

Sarebbe tecnicamente diviso UNO più TASSO DI SCONTO ma non stiamo a sottilizzare, tanto questo non è un corso di corporate finance.

Quando però si tratta effettivamente di investire, ci sono fondamentalmente tre strade che un investitore può scegliere di perseguire.

La prima, che è quella largamente predicata da oltre due anni in The Bull, consiste nell’investire in tutto il mercato.

Dato che è quasi impossibile sapere quali azioni siano davvero sopravvalutate o sottovalutate in anticipo, statisticamente otterrò il massimo rendimento possibile “copiando” l’andamento medio di tutto il mercato.

Otterrò: il rendimento medio da dividendo e la crescita di valore media di tutte le azioni nel tempo.

Nulla di più, nulla di meno (a parte tasse e costi).

Come vedremo meglio tra due video, questa cosa si può fare in maniera estremamente semplice e a bassissimo costo investendo in ETF che replicano vasti indici in cui sono rappresentati tutti i titoli più rilevanti che ne fanno parte, con un peso proporzionale alla loro capitalizzazione.

Alcuni esempi sono:

– MSCI ACWI o il FTSE All World, indici globali che racchiudono tutte le principali società quotate in 46 mercati internazionali;

– MSCI World o FTSE Developed World, indici delle principali società quotate nei 23/24 Paesi considerati sviluppati;

– Indici regionali o nazionali come S&P 500 (Stati Uniti), Stoxx 600 (Europa), MSCI EM (Mercati Emergenti), MSCI Japan (Giappone), MSCI China (Cina), MSCI APAC (Asia pacifico ex Giappone), MSCI EAFE (Paesi Sviluppati ex Nord America).

Insomma, dal più globale al più locale, ce n’è per tutti i gusti.

ATTENZIONE MOLTO BENE: per il 99% degli investitori privati, non professionisti, investire in strumenti che replicano la performance media del mercato azionario globale è scelta d’investimento più naturale da cui partire.

Adesso forse non vi convincerà del tutto, ma vedrete che presto vi risulterà perfettamente ovvio.

Poi nel tempo parleremo anche di come deviare da questa indicazione e da come customizzare il proprio portafoglio.

Però per il momento non mettiamo troppa carne al fuoco.

Se uno vuole investire in azioni — e in generale bene che lo voglia — il punto di partenza naturale è copiare un vasto e diversificato indice azionario globale.

Mettiamola così.

È come se doveste correre i 100 metri e potete decidere se giocarvela con Marcel Jacobs oppure salirgli sulle spalle. Se gli salite sulle spalle siete sicuri al 100% di arrivare poco dietro di lui, ma di ottenere quasi la sua stessa performance.

Se invece ve la volete giocare contro di lui, avete una piccola probabilità di batterlo e una gigantesca probabilità di non vedere altro che le sue chiappe per circa 10 secondi.

La seconda strada, invece, che è quella intrapresa dalla maggior parte degli investitori professionali, è quella di cercare di ottenere — si dice — alfa.

Che è sto alfa?

Dovremmo spiegare prima un po’ di cose, ma per farla breve: alfa è il rendimento extra che si ottiene oltre alla crescita del mercato in cui investo.

Se salgo in spalla a Marcel Jacobs ottengo la performance di Marcel Jacobs meno i costi e le tasse.

Se invece sono più bravo di Marcel Jacobs, lo scarto con cui lo batto si chiama alfa.

Più o meno lo stesso succede con l’investimento azionario.

Come avremo modo di dire qualche altro miliardo di volte, il numero di investitori professionali che gestiscono fondi di investimento che mirano ad ottenere alfa è una piccola minoranza.

L’ho già fatta vedere due video fa, ma è sempre bello mostrata la tabella di SPIVA che mostra che su orizzonti di 10 anni, in media meno di un fondo azionario su dieci riesce davvero a fare meglio del mercato al netto dei costi.

Lo capiremo meglio in seguito ma già da questo report, che tutti gli anni gentilmente S&P ci fornisce, risulta piuttosto evidente l’opportunità per la maggior parte degli investitori di limitarsi a copiare un mercato invece che provare a batterlo.

I greci chiamavano Hybris il peccato di cui si macchiavano i mortali che sfidavano gli dei.

Qualche investitore è davvero in grado di sfidare e battere il dio mercato.

Ma la maggior parte rischia di fare la fine di Prometeo.

Magari non ci sarà un’aquila a mangiargli ogni giorno il fegato ma basteranno i travasi di bile nel vedere il proprio portafoglio costare di più e rendere di meno.

Allora, di tutto il pippozzo che vi siete sorbiti, l’importante è chi vi sia rimasta una cosa: il prezzo di un’azione dipende dal rapporto tra gli utili attesi nel futuro (di cui una parte mi arriveranno come dividendi o buyback) e il rendimento atteso, che la somma tra il tasso di interesse senza rischio e il premio al rischio che pretendo per investirci.

Detto questo, vediamo al volo quali sono le metriche più usate dagli investitori per “misurare” la valutazione che ha una certa azione o un intero mercato in un certo momento.

Come sappiamo, il prezzo di un’azione, preso da solo, non è di alcuna informazione.

Dire che l’azione di Tesla oggi ha un prezzo di 300 non ci dice nulla di per sé.

Ci sono azioni di importanti società quotate a pochi euro per azione e altre che possono arrivare a costare fino a centinaia di migliaia di euro.

Per confrontare tra di loro diverse azioni si utilizzano vari metodi e uno dei più semplici è basato sui “multipli”, cioè si rapporta il prezzo dell’azione ad alcuni dati finanziari della società.

Ce ne sono diversi, ma quello che per qualche motivo è diventato il più monitorato è il cosiddetto price-to-earnings ratio (P/E ratio), che d’ora in poi chiameremo P/E per comodità.

Il PE è il rapporto tra il prezzo dell’azione e l’utile per azione di una certa società e questo valore viene aggiornato ogni trimestre quando la società pubblica i propri dati finanziari sui tre mesi precedenti.

In parole povere, il P/E indica a che prezzo sto “comprando” un euro di utile generato dalla società.

A voler essere più precisi, il dato che solitamente interessa di più gli investitori è il forward P/E ratio, ossia il rapporto tra il prezzo attuale e gli utili attesi nei prossimi 12 mesi successivi.

Vi ricordate cosa abbiamo detto prima?

I mercati sono forward looking, si basano sempre su previsioni future, guardano poco i dati del passato.

Quando parleremo di P/E, quindi, ci riferiremo soprattutto a questo valore, cioè quanto sto pagando oggi per un euro di utile atteso nei prossimi 12 mesi.

Naturalmente più questo valore è elevato, più una certa azione (o un certo mercato nel suo complesso) sarà considerata “costosa”.

Quando sentite dire: “le azioni tech americane sono care” significa che hanno un prezzo molto alto rispetto agli utili che ci si aspetta che faranno.

Un P/E intorno a 15 è un valore in linea con la media storica dei principali mercati sviluppati;

un valore che si sposta verso 10 è invece tipico di una società o un mercato relativamenti economici; infine un valore che si sposta verso 20 o anche di più indica una società o mercato relativamente costoso.

Però dimentichiamoci mai una cosa FONDAMENTALISSIMA, che è invece un errore in cui inciampano ogni giorno investitori professionali, media finanziari e altri presunti esperti di finanza: dire che un’azione è cara non vuol dire che è TROPPO CARA o SOPRAVVALUTATA. E dire che un’azione è economica non vuol dire che sia CONVENIENTE o SOTTOVALUTATA.

Un’azione con un P/E di 30 (decisamente elevato) non rappresenta un investimento né migliore, né peggiore, di una con un P/E di 10 (decisamente economica).

Le uniche cose che possiamo dire sono queste:

– O che a parità di rendimento atteso, dalla prima ci si aspetta più utili;

– Oppure che a partirà di utili, la seconda è più rischiosa e quindi il mercato pretende un rendimento superiore;

– Oppure un mix tra queste due cose.

Ma non possiamo dire che una sia SOPRAVVALUTATA o che l’altra sia SOTTOVALUTATA.

Anzi la storia ci insegna che gli investitori sono spesso portati a sopravvalutare le prospettive di crescita di società che hanno fatto molto bene nel recente passato e a sottovalutare società che invece sono rimaste più sordina o che magari non rientrano nei settori più in voga del momento.

Molti studi hanno confermato questa sistematica tendenza alla regressione verso la media: le società che sono cresciute di più di recente tendono spesso a raggiungere valutazioni troppo alte perché il mercato attribuisce loro aspettative eccessivamente ottimistiche; poi al primo dato deludente su vendite o utili, il mercato ri-prezza rapidamente l’azione al ribasso.

Il mercato è una brutta bestia senza cuore, per nulla indulgente e senza pazienza.

Una società può aver fatto benissimo per anni, ma alla prima delusione la punisce con gli interessi.

Al contrario, società meno in voga si trovano magari ad avere prezzi “troppo” bassi e le prime buone notizie sono spesso sufficienti a far salire il prezzo perché il mercato si accorge che effettivamente era eccessivamente depresso.

Tuttavia, il fatto che questo fenomeno di regressione sia facilmente riscontrabile nei dati non è di particolare aiuto per la maggior parte degli investitori. Cioè investire in società con PE basso non significa che sicuramente guadagnerò di più che investendo in società con PE alto.

Anche qui, i motivi sono molteplici, ma credo che tre siano i principali:

– il primo motivo è che non si può sapere in anticipo quando la regressione verso le media si verifica. È statisticamente probabile che i vincitori di oggi saranno i perdenti di domani e viceversa, ma una società può sostenere una crescita abnorme per molto più tempo di quanto ci si aspetti e un’altra può continuare a riportare risultati deludenti molto più a lungo di quanto ci si aspetti. Dato che questo è un processo di lungo termine, è molto difficile sfruttarlo a proprio favore in maniera sistematica, se non a condizione di avere molta pazienza e una ferrea convinzione che effettivamente puntare sui perdenti di oggi sia una strategia di successo.

– il secondo motivo è comportamentale. Investire in società consolidate che sono andate molto bene è per la maggior parte delle persone una tesi di investimento più solida che non investire in oscure società meno note a prezzi bassi solo perché i loro utili dei prossimi 12 mesi potrebbero essere meno disastrosi delle attese. Paradossalmente, la storia insegna che la seconda opzione sarebbe migliore. Però investire “contro i trend” è estremamente difficile ed espone al rischio psicologico di sbagliare e di provare poi un duplice rimorso.

– il terzo motivo è legato al fatto che la stragrande maggioranza dei volumi di investimento sui mercati è fatta da investitori istituzionali. Fondi comuni d’investimento, hedge fund, fondi pensione, family office e compagnia bella. Una caratteristica comune di questi soggetti è che devono rispondere a dei clienti. E molto spesso prendere decisioni di investimento corrette e prendere decisioni che accontentino i clienti sono due cose che non coincidono. Le strategie di investimento più efficaci richiedono spesso molto tempo, moltissima pazienza e la capacità di sopportare lunghi periodi di sottoperformance. Ma raramente un cliente che affida i propri soldi ad un investitore professionale accetta questi tre requisiti. Di conseguenza, investire in modo subottimale è spesso una strategia che gli asset manager utilizzano per non rimanere senza lavoro.

Se il P/E di una società o di un intero mercato non fornisce particolari indicazioni di investimento, tuttavia non è inutile nelle nostre decisioni di investimento.

Molto spesso si guarda all’inverso di questo rapporto, ossia invece che fare P diviso E, sia guarda al valore di E diviso P.

L’E/P ratio è più comunemente noto come Earning Yield, come rendimento da utili.

Questo dato è utilizzato come approssimazione del rendimento reale di lungo termine di un mercato, cioè al netto dell’inflazione.

Ad esempio, il P/E medio per le azioni americane dal 1870 al 2021 è stato circa 15. Se facciamo l’inverso, 1 diviso 15, otteniamo circa 6,67%, che in effetti è molto vicino al rendimento medio di lungo termine reale prodotto dal mercato azionario americano.

Oh non è una legge universale.

Inoltre, è probabilmente più affidabile a livello aggregato di mercato che non considerando una singola società.

È però un’utile indicazione di massima per capire quanto un mercato sia “economico” o “costoso” e quindi quale potrebbe essere il rendimento reale che ci si può attendere da un investimento nel lungo termine.

In questo momento la media ponderata delle società dell’S&P 500, che da solo pesa oltre il 60% di tutto il mercato azionario globale, ha raggiunto delle valutazioni piuttosto elevate, perlomeno se confrontate con la sua media storica. Stiamo parlando di un valore di circa 22, ossia in media i prezzi delle azioni americane sono circa 22 volte gli utili attesi nel prossimo anno.

1 diviso 22 fa 4,5%, quindi, seguendo la logica di cui sopra, potremmo aspettarci nel prossimo futuro un rendimento reale nell’ordine del 4,5%.

Un metodo generalmente più conservativo, invece, si basa sul cosiddetto Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio (per gli amici: CAPE Ratio), che è stato introdotto nel 1988 dal premio Nobel Robert Shiller e che consiste nel dividere il prezzo dell’S&P 500 per la media degli ultimi 10 anni di utili corretta per inflazione.

Si tratta quindi del rapporto il tra prezzo attuale di un indice di mercato e la media degli utili reali degli ultimi 10 anni delle aziende che vi fanno parte.

Nel momento in cui stiamo registrando il valore del CAPE per il mercato americano è circa 35, di conseguenza l’earning yield calcolato a partire da questo valore (chiamato CAEY) darebbe una stima del rendimento reale atteso inferiore al 3%.

Ora, ci sono dei motivi tecnici su cui non ci stiamo ad addentrare per cui sembra che il CAPE ratio negli ultimi anni tenda a dare stime un po’ troppo conservative.

Fortunatamente questo in questo canale possiamo fare quel che ci pare e non dobbiamo pubblicare un paper di finanza; quindi, possiamo prendere per buona una via di mezzo tra la stima dell’Earning Yield e quella del CAEY.

In questo momento stiamo parlando di circa 3,5% — 4% di rendimento reale, corrispondente a circa 6-8% di rendimento nominale, a seconda dell’inflazione dei prossimi anni.

Non che sia un cattivo rendimento, ma chiaramente impallidisce di fronte al quasi 13,7% medio annuo degli ultimi 15 anni, che tra l’altro sarebbe quasi l’11% reale.

Sarebbe però un rendimento assolutamente soddisfacente se confronto al decennio precedente, il periodo 2000-2009 passato tristemente alla storia come il decennio perduto (Lost Decade).

Adesso, al di là degli specifici fattori che hanno determinato ascese e crolli durante questi periodi, c’è una tendenza di fondo che è ben nota: i valori di PE sono perfettamente inutili per prendere decisioni di medio termine ma sono piuttosto affidabili per stimare il rendimento a lungo termine, grosso modo nei 10-15 anni successivi a quando la misurazione viene fatta.

C’è infatti una correlazione piuttosto stretta tra le valutazioni di un certo anno e i rendimenti annualizzati dei 10 anni successivi: più le valutazioni di partenza sono elevate, minori saranno i rendimenti attesi nel futuro.

Fonte: Dati di Robert Shiller, Yale University

Nel grafico si possono vedere i valori del CAPE Ratio mensili dal 1980 al 2015 (in blu) e i rendimenti reali medi dei 10 anni successivi (in arancione), quindi dal 1990 al 2025.

Si vede molto chiaramente come a valori elevati di CAPE ratio sono spesso corrisposti rendimenti reali a 10 anni mediocri e viceversa.

Negli ultimi anni questa correlazione sembra un po’ meno marcata e nonostante le valutazioni molto elevate degli ultimi anni, il mercato ha continuato a generare dei ritorni molto elevati.

Ci sono varie interpretazioni sul motivo per cui nell’ultimo decennio sia stato estremamente positivo per il mercato azionario americano, nonostante il rendimento atteso fosse molto basso.

La prima è che la decisione della Federal Reserve — e della maggior parte delle Banche Centrali dei Paesi sviluppati — di tenere a lungo i tassi di interesse prossimi a zero ha in qualche modo avuto un “effetto doping” sul mercato azionario:

– da una parte le obbligazioni avevano rendimenti molto bassi e quindi investire in azioni era per molti investitori una scelta obbligata,

– dall’altra il bassissimo costo del denaro che ne è risultato ha contribuito ad un’enorme immissione di liquidità nell’economia che ha creato un effetto “leva” e sospinto verso l’alto le valutazioni azionarie.

In pratica con i tassi di interesse a zero c’è stato un forte incentivo a investire in azioni e questo avrebbe crescere i prezzi delle azioni più velocemente degli effettivi profitti realizzati dalle società sottostanti.

La seconda interpretazione riguarda invece la composizione settoriale del mercato azionario.

In passato le società più importanti si trovavano in settori caratterizzati da elevati costi strutturali e profitti relativamente bassi come Oil&Gas, Auto, Industria Chimica, ecc., mentre oggi il mercato è dominato da colossi tecnologici con modelli di business estremamente scalabili su scala globale che generano elevati profitti (si pensi alle varie Apple, Google, Microsoft, Nvidia e così via).

Quindi a fronte di utili futuri potenzialmente più elevati, gli investitori sarebbero disposti ad accettare valutazioni azionarie più alte rispetto al passato.

La terza interpretazione è che la diffusione di fondi indicizzati, ETF, piattaforme di trading a bassissimo costo e la digitalizzazione della finanza in generale abbiano gradualmente allargato la quota di investitori nel mondo, soprattutto investitori privati.

Costi più bassi e maggior numero di investitori potrebbero giustificare valutazioni azionarie più elevate del passato.

Non c’è una risposta univoca naturalmente e molto probabilmente tutti e questi tre fattori devono aver contribuito alla crescita delle valutazioni azionarie.

Non è dato sapere se questa sarà una conseguenza strutturale a lungo termine — ossia se avere P/E nell’ordine di 20 sarà la “nuova normalità” rispetto alla media storica di 15 — o se ad un certo punto questa tendenza si invertirà riportando bruscamente le valutazioni azionarie in linea con i valori storici e quindi provocando una più o meno lunga fase negativa dei mercati.

Qualunque sia l’interpretazione più corretta, c’è un vasto consenso sul fatto che nei prossimi 10-15 anni il mercato azionario più importante e grande del mondo, quello americano, potrebbe generare rendimenti sotto la media e che, forse, altri mercati con valutazioni attuali più economiche, come quello Europeo o Giapponese, potrebbero invece offrire dei rendimenti superiori.

A dire il vero si diceva la stessa identica cosa anche dieci anni fa, sai ma che a sto giro ci prendono.

Scherzi a parte, ci sono validi motivi per sostenere questa tesi, come anche qualche motivazione contraria.

A tal proposito ricordiamo un concetto importante, mica che ce lo perdiamo per strada.

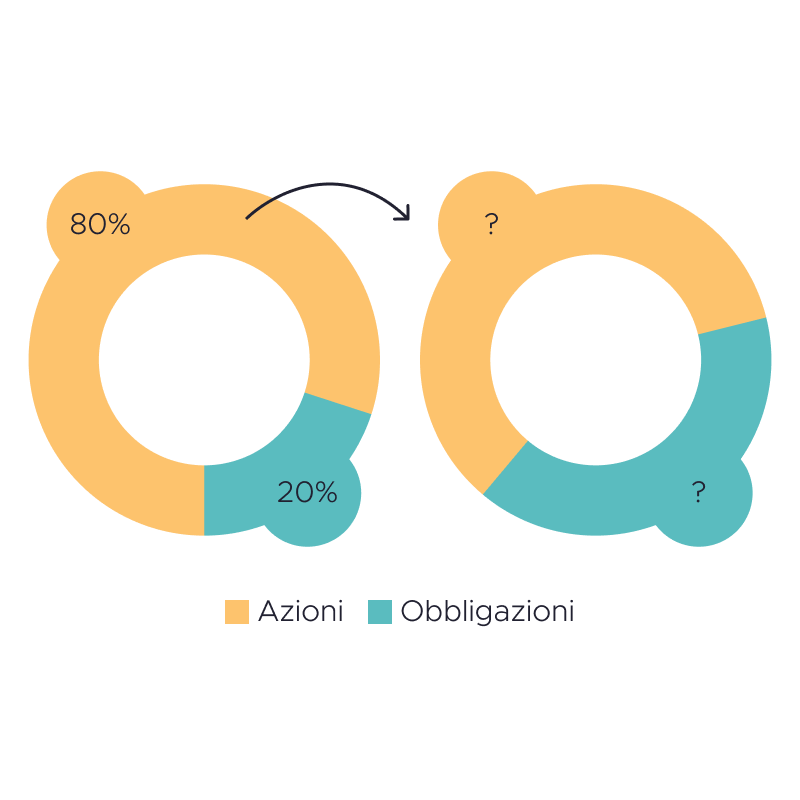

Quando si considera tra il prezzo e gli utili (attesi) di un certo mercato azionario, bisogna sempre considerare i due lati della medaglia:

– un P/E elevato significa:

– basso rendimento atteso nel futuro;

– basso rischio percepito;

– un P/E contenuto significa:

– elevato rendimento atteso nel futuro;

– elevato rischio percepito.

Investire in società con un P/E contenuto nell’aspettativa di conseguire un rendimento superiore comporta anche un’assunzione superiore di rischio — e quindi una minore probabilità che effettivamente quel rendimento superiore si verifichi.

È vero che il mercato non è mai perfettamente efficiente nel prezzare sempre in maniera corretta il rapporto tra rischio e rendimento di ciascuna azione, ma lo è abbastanza da rendere estremamente difficile individuare quali azioni siano effettivamente sottovalutate e quali no.

Sembra perfettamente logico investire solo in società e mercati con bassi P/E pensando così di guadagnare di più in futuro. Ma questo è tutt’altro che scontato e magari richiede moltissimo tempo perché si verifichi.

La statistica e l’esperienza però suggeriscono che il maggior rendimento atteso a lungo termine per l’investitore medio si ottiene investendo in tutto il mercato azionario in maniera proporzionale al peso che le singole società e i singoli mercati hanno in esso, senza troppe menate. Saltare in spalla a Marcel Jacobs e basta.

Bom.

Abbiamo detto più o meno tutto no.

Spero che quest’episodio vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a capire davvero cosa sono le azioni, cosa significa investirci e che al di là di incomprensibili movimenti di breve termine, il loro comportamento ha una logica piuttosto coerente.

Investire in azioni è investire in vista degli utili futuri scontati per il livello di rischio che mi devo sobbarcare, ossia per il rendimento che mi aspetto per compensare questo rischio.

Questa è l’essenza dell’investimento azionario.

Come farlo in pratica, però, lo vediamo giusto tra un paio di video. prima di saltare all’episodio numero sette in cui parleremo del principale strumento di investimento per un investitore retail, ci vediamo nel prossimo video di questa playlist con una panoramica su tutte le altre principali asset class, quelle che non generano flussi di reddito ma che ciononostante possono ricoprire un ruolo importante nei portafogli, come oro, materie prime, fondi immobiliari e criptovalute.

Se invece siete impazienti, beh, che vi devo dire, i video ci sono già tutti quindi guardateli un po’ come vi pare.

Se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere like e attivare le notifiche per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che non vi fanno vincere la medaglia d’oro alle olimpiadi degli investitori ma vi fanno comunque saltare in spalla ai più forti e sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo nel prossimo video sempre qui, naturalmente con The Bull il tuo podcast di finanza personale

Recensioni

Quando capisci come funziona la finanza… ti viene voglia di raccontarla!

Veramente veramente raccomandato! la finanza personale riassunta alla perfezione! e spiegata partendo dall'ABC! Ottimo anche da ascoltare a velocita 1,5x!