Per Vanguard meglio più Obbligazioni che Azioni (ma conoscersi aumenta il rendimento atteso)

Ha fatto scalpore che Vanguard abbia suggerito un'allocazione di base con solo 30% di azioni. Quel che c'è dietro sono però una serie di idee più raffinate e istruttive su come prendere decisioni finanziarie. E conoscere se stessi può realmente essere fonte di maggior rendimento futuro.

248. Per Vanguard meglio più Obbligazioni che Azioni (ma conoscersi aumenta il rendimento atteso)

Risorse

Punti Chiave

Vanguard propone una Time Varying Asset Allocation (TVAA), come un 30/70, adattando il portafoglio ai premi al rischio variabili.

Il modello mira a migliorare rendimenti e ridurre l'incertezza, adottando un approccio contrarian che richiede pazienza.

La conoscenza di sé e della propria tolleranza al rischio è cruciale per identificare e assumere il rischio ottimale, massimizzando il 'risk-adjusted alpha'.

Trascrizione Episodio

Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale.

Dare i titoli agli episodi è veramente la cosa più complicata di tutte, perché in 10 parole al massimo devo cercare di far capire di cosa si tratta e allo stesso tempo indurre un minimo l’interesse.

Il risultato è che probabilmente i titoli sono piuttosto brutti e non ce la fanno mai a tradurre fino in fondo il contenuto di molti episodi, che invece di solito è un po’ più profondo di quel che i titoli lasciano pensare.

Grazie quindi a tutti voi che nonostante dei titoli brutti, continuate comunque in tantissimi ad ascoltarmi.

Fatta questa captatio benevolentiae, la premessa era in realtà funzionare a dire che nell’episodio che ascolterete oggi ho sì colto lo spunto di una “pseudo-notizia”, perché non è che sia proprio una notizia, cioè che molti hanno ripreso il fatto che appunto Vanguard ha identificato come suo portafoglio modello a medio-lungo termine fondamentalmente un portafoglio fatto al 30% da azioni e 70% da obbligazioni, deviando decisamente dalla classica allocazione benchmark 60/40.

Però questo spunto serve per una cosa di carattere generale che ho trovato molto molto più interessante.

Cioè adesso spieghiamo questa cosa del 70/30 e del perché ne hanno parlato in tanti.

Ma poi soprattutto facciamo un passo indietro e spieghiamo su cosa si basa la posizione di Vanguard a partire da un loro paper molto semplice dell’ottobre 2024 in cui vengono spiegate sia le premesse teoriche che la metodologia utilizzata da Vanguard.

Ve lo metto in descrizione perché è veramente molto chiaro, molto accessibile, con tutti i riferimenti bibliografici se uno vuole farsi un deep dive maggiore, ma soprattutto è veramente un riassunto fatto molto bene dello stato dell’arte della teoria finanziaria del portafoglio, che tocca tantissimi dei punti che a me sono più cari.

Quindi oggi parliamo di questa cosa per dare a tutti voi le istruzioni per poi trovare in quell’articoletto tutti i concetti fondamentali che un investitore un po’ più evoluto di chi si accontenta di un lazy portfolio dovrebbe conoscere — a mio modestissimo e umilissimo avviso.

Allora intanto partiamo dalla notizia, che mi aveva per primo fatto notare il mio amico Giorgio, aka, Mr Rip, sempre sul pezzissimo e che sul suo canale aveva dedicato un contenuto a questo argomento.

Diamo a cesare quel che è di Cesare.

Prima che la mia amatissima newsletter settimanale di Bankeronwheels riportasse un articolo di AmericanOnLine sull’argomento, Rip era già andato direttamente alla fonte.

Però ovviamente noi oggi ci dedicheremo il giusto alla conclusione di Vanguard, cioè che il portafoglio ideale sia 30/70, per andare a capire come in questo modello ci siano tanti dei principi fondamentali di cui parliamo molto spesso, perché in effetti quello che a noi interesserà portarci a casa oggi non sarà tanto la ricetta finale — che poi come vedremo non lo è affatto — ma piuttosto lo schema di ragionamento, che poi ciascuno utilizzerà a modo proprio.

Prima di fare tutto ciò concedetemi un momento per ricordare che questo episodio è sponsorizzato da Scalable Capital, broker tedesco con oltre un milione di clienti in Europa e più di 20 miliardi di asset gestiti tramite una delle piattaforme di investimento più user friendly, e soprattutto più convenienti per gli investitori retail.

Un esempio: paga il 3,5% di interessi annui sulla liquidità non investita fino al 31 dicembre 2025, dopodiché seguirà i tassi della BCE, e offre piani di accumulo in ETF illimitati a zero costi d’ordine.

L’ultima grande novità però è Insights AI, un assistente virtuale integrato che combina i modelli di OpenAI con dati di justETF, FactSet, l’agenzia stampa dpa-AFX e i sistemi proprietari di Scalable, per rispondere a qualunque dubbio dell’investitore. Se la finanza ha sempre prosperato sfruttando l’ignoranza diffusa dei risparmiatori, con Scalable invece abbiamo sempre condiviso l’idea di diffondere l’educazione finanziaria a tutti, nel modo più semplice possibile.

Investire comporta dei rischi ma i rischi non sono sempre gli stessi, cambiano nel tempo e hanno definizioni diverse.

Ed è per questo che oggi cerchiamo di capire come si adatta nel tempo il modello di Vanguard e come questo può essere una valida guida, piuttosto semplice, per tutte le nostre decisioni d’investimento.

Allora, dicevo, la notizia — che ovviamente è stata un po’ storpiata, soprattutto dai media più generalisti.

L’asset allocation base di Vanguard si sarebbe spostata dal classico 60/40 ad un ben ben ben più conservativo 70/30.

Come quando Dave Kostin, il chief us equity strategist di Goldman, l’anno scorso firmò quel famoso report in cui disse: l’S&P 500 renderà 3% all’anno per il prossimo decennio, anche questa cosa di Vanguard ha fatto un piccolo scalpore per il solito motivo psicologico:

– Se dici: il nostro amico Ed Yardeni, che era venuto a trovarci nell’episodio 183, è ancora convinto che entro fine decennio l’S&P toccherà 10.000 punti, beh, nessuno dice niente perché gli ottimisti non piacciono a nessuno — anzi stanno proprio un po’ sulle balle con la loro irritante visione positiva del mondo.

– Se invece Goldman o Vanguard dicono: raga qua butta male, l’S&P è lì lì per sciupà, come si dice qui a milano, per scoppiare, allora fermi tutti, sentiamo cos’hanno da dire.

Si sa, siamo sempre più attratti dalle notizie negative che da quelle positive.

Ho una teoria.

Siamo attratti dalle notizie negative perché fondamentalmente il mondo in cui noi viviamo — e per noi intendo Italiani, Europei, Occidentali dei Paesi Sviluppati — è fondamentalmente un bel posto. Pieno zeppo di problemi. Ma in cui lo status quo è che le cose sono ok.

Quindi le vere “notizie”, per essere “notizie”, devono essere qualcosa di diverso dallo status quo.

Devono essere negative.

Del tutto off-topic rispetto all’episodio di oggi, ma vorrei consigliare a tutti una lettura strepitosa.

Non c’entra niente con la finanza, ma aiuta a togliersi dalla testa quell’idea lagnosa di ultrapessimismo che imperversa da qualche decennio nella nostra lamentosa società.

Il libro si chiama Factfulness (non so se sia tradotto in Italiano) ed è scritto da Hans Rosling, straordinario medico svedese per decenni impegnato in cause umanitarie e soprattutto a veicolare una comprensione del mondo senza pregiudizi e basati su fatti oggettivi.

È un libro bellissimo che vi farà capire che il mondo è molto meglio di quel che generalmente si pensa.

Non è un libro di finanza, dicevo, ma avere un ottimismo realistico è fondamentale per un investitore.

Direi di più: proprio perché la società è piangina e fondamentalmente pessimistica sul futuro, essere ottimisti dà sicuramente un vantaggio competitivo nelle nostre decisioni di investimento.

Su questo ci ritorniamo alla fine.

Torniamo a Vanguard, che appunto sembra dire: “raga qua butta male, dimezziamo le azioni in portafoglio e stiamo schisci per un po’”.

In realtà non è proprio così — se estrapoli dal contesto è così, ma Vanguard dice una cosa un po’ diversa.

Il loro punto di vista è: l’investitore medio, al netto di altre considerazioni soggettive che vedremo dopo, oggi farebbe bene a modellare il proprio portafoglio a partire da quest’allocation, 30/70, che dovrebbe essere in qualche modo quella “ideale”, tra molte virgolette, in questo scenario di mercato in cui ci stiamo affacciando.

Dunque, è molto importante intanto capire cosa tutto ciò significa.

La premessa è ciò che Vanguard chiama con l’acronimo TVAA, che sta per Time Varying Asset Allocation, cioè un’asset allocation che varia nel tempo — e che per usare il gergo di The Bull chiameremmo dinamica o sistematica.

Immaginatevi due estremi:

– Da una parte c’è la SAA, la Strategic Asset Allocation, cioè un’allocazione statica di lungo termine, ribilanciata periodicamente, che scelta una volta, poi quella resta per sempre. O magari un Asset Allocation che si muove solo con la nostra età, come i target date funds: parte aggressiva e finisce conservativa.

La vecchia regola 100 — i propri anni in azioni rifletterebbe bene questo modello, così come il 60/40, il portafoglio a tre fondi tanto caro ai seguaci di John Bogle, i Bogleheads e così via.

Ne scelgo uno e me lo tengo per sempre.

– Dall’altra c’è invece la TAA, cioè la Tactical Asset Allocation, che invece si baserebbe su adattamenti di breve termine del portafoglio, basati su decisioni attive, discrezionali dell’investitore o del gestore.

Ora, non mi dilungo sul perché la TAA abbia un rendimento atteso mediocre, perché è una roba che conosciamo molto bene ed è alla base dell’aritmetica dell’investimento attivo, dal titolo del famoso paper del 91 di William Sharpe: il rendimento medio di tutti gli investitori attivi è uguale al rendimento del mercato meno i costi. Di conseguenza è impossibile che tutti gli investitori attivi battano il mercato. Per qualcuno che fa meglio, qualcuno deve necessariamente stare peggio, perché sennò il mercato non sarebbe in equilibrio.

I dati ci dimostrano ogni anno che un piccolo numero di investitori attivi fa meglio e in alcuni casi mostruosamente meglio del mercato, mentre la maggior parte fa poco peggio o molto peggio.

Investire con approccio tattico è maledettamente complicato e come succede in contesti molto competitivi, pochi vincono tanto e molti non vincono niente.

La via di mezzo — se vogliamo chiamarla così — è la TVAA, la time varying asset allocation:

– Da una parte ha comunque un approccio di lungo termine e non si basa su decisioni discrezionali;

– Dall’altra varia nel tempo e utilizza un sistema di regole quantitative per adattarsi ai vari scenari di mercato.

Che, come sapete, è l’idea preferita di chi vi parla.

L’obiettivo è ottenere ciò che vanguard chiama risk-adjusted alfa.

Cosa significa.

Ricordiamo la differenza tra alfa e beta.

Se io investo — per esempio — in un portafoglio 60% MSCI ACWI e 40% Bloomberg Globagl Aggregate Bond, pesati per capitalizzazione, il mio rendimento è una funzione lineare del beta del mercato, cioè — per farla semplice — il rendimento che ottengo è direttamente collegato a quello che fa il mercato nel suo complesso.

Il mercato va bene, io vado bene. Il mercato va male, io vado male. Fine.

Beta, in finanza, è la sensibilità del portafoglio al rendimento del portafoglio di mercato di riferimento, secondo la definizione del Capital Asset Princing Model.

Per estensione, quindi, beta esprime il rendimento aggiustato per il rischio del mercato, che poi ha la sua formula rigorosa nel famoso indice di Sharpe, rendimento in eccesso al risk free rate diviso deviazione standard del portafoglio.

Rendimento diviso rischio.

Alfa è invece il rendimento idiosincratico, cioè quello che ottengo oltre a quello che fa il mercato.

O perché sono bravo come investitore.

O perché per esempio mi espongo a determinati fattori e ottengo un rendimento supplementare.

Nella definizione di vangaurd, ottenere risk-adjusted alfa vuol dire: ottenere un ritorno mediano maggiore di quello atteso dal mercato e ridurre l’incertezza sul risultato finale dei singoli investitori.

Spieghiamo meglio queste due cose:

– MEDIANO e non medio perché come diciamo spesso la media è birichina, ci può fare brutti scherzi. Pensate a quelle storie in cui un povero cristo vince alla lotteria, diventa milionario, ma poi 5 anni dopo torna poveri come prima perché si è speso tutto senza ritegno.

– In media il suo patrimonio sarà stato elevato per tutta la vita;

– Ma il suo patrimonio mediano sarà stato estremamente basso, perché la ricchezza si sarà concentrata tutta in un periodo molto breve, mentre per il grosso della sua vita avrà vissuto nell’indigenza.

In economia e in finanza, quando ci sono i soldi di mezzo che possono diventare tantissimi o pochissimi in tempi piuttosto concentrati, la mediana è spesso una rappresentazione più fedele della realtà.

Stesso discorso qui: all’investitore interessa fare un portafoglio che massimizzi il rendimento atteso mediano, non quello medio, perché la media può essere viziata da scenari estremi.

– L’altra cosa è appunto il RISULTATO FINALE, il terminal wealth. A me investitore non interessa solo il rendimento percentuale del portafoglio, ma mi interessa massimizzare le probabilità di raggiungere un certo livello di ricchezza con i miei investimenti.

Prendiamo due scenari di investimento a 30 anni sparando numeri a caso:

Scenario A:

– Ricchezza finale media attesa: 1 milione di euro

– Miglior scenario al 95° percentile: 5 milioni di euro

– Peggior scenario, sotto al 5° percentile: 100.000 euro

Scenario B:

– Ricchezza finale media attesa: 800.000 euro

– Miglior scenario: 1.600.000 euro

– Peggior scenario: 300.000 euro

Quale preferirò?

Probabilmente lo scenario B, perché è vero che il risultato atteso medio è più basso, ma la distribuzione dei possibili risultati è più compatta.

Come dire: il “pavimento” è più in alto.

Su questo poi ci ritorniamo, però si tratta di un concetto su cui torniamo spesso: un conto è il rendimento medio atteso da un portafoglio, un conto è qual è la distribuzione dei miei risultati possibili come singolo investitori.

10% di media è diverso se gli scenari estremi sono 5% e 15% o se sono -10% e +30%.

La media è sempre dieci, ma la mia salute e la mia felicità possono cambiare in maniera drammatica nel secondo caso.

Quindi secondo Vanguard usare un modello che adatta l’asset allocation nel tempo in base a criteri che adesso spieghiamo darebbe due benefici:

– UNO: migliorare il rendimento atteso, in proporzione al rischio e

– DUE: ridurre la distribuzione dei risultati possibili, della ricchezza finale del singolo investitore, proprio per evitare che gli possa andare benissimo o malissimo, ma che stia invece in un range più ristretto.

Ovviamente qual è la premessa di tutto ciò?

È che niente in finanza è gratis.

Per ottenere questa roba, per motivi che si chiariranno presto, l’investitore deve essere disposto ad adottare un approccio CONTRARIAN e ad avere una tolleranza al rischio più elevata, perché dovrà fare cose un po’ diverse dal mercato, magari in certi periodi tutti vanno bene e lui un po’ meno, la strategia potrebbe metterci anni a pagare e così via.

Perché tutto questo?

La risposta breve dovremmo già conoscerla: perché i mercati, soprattutto azionari e obbligazionari, ma pure l’oro non fa eccezione anche se in un modo un po’ diverso, hanno una tendenza alla regressione verso la media lungo cicli di medio-termine.

Siccome però è impossibile indovinare il momento esatto in cui finisce un ciclo positivo e inizia uno negativo, e viceversa, i modelli di asset allocation dinamica cercano di esporsi alla regressione verso la media in generale, ma ci saranno momenti in cui saranno un po’ troppo in anticipo oppure un po’ troppo in ritardo.

E il successo di questa strategia richiede di avere molta pazienza e molta fiducia.

Quindi non è per tutti.

E anche su questo “non è per tutti” ci torniamo dopo.

Ora, noi abbiamo detto spesso una cosa — e anche il paper la sottolinea.

Diciamo sempre: “ragazzi, non state a farvi mille pippe su micro decisioni irrilevanti, l’asset allocation, nel lungo termine, spiegherà il 90% della performance del vostro portafoglio. Il resto sono cazzate casuali qua e là”.

E allora qual è il punto di variare l’asset allocation nel tempo?

Il punto è che un conto è l’aspetto qualitativo (ossia: l’asset allocation è ciò che fa la differenza) un conto è quello quantitativo (ossia: quanto valore possono aggiungere o togliere le singole decisioni che poi uno prende).

Ciò comporta che due portafogli che partono con la stessa asset allocation possono avere lo stesso rischio, lo stesso sharpe ratio e la stessa, diciamo così, variabilità, però i risultati finali, la ricchezza finale che andranno effettivamente a generare potrà essere molto diversa.

Secondo i calcoli di Vanguard, le decisioni sistematiche, basate su regole quantitative, possono incidere su quasi il 50% del risultato finale del portafoglio.

Ora, la domanda fondamentale è: in base a cosa Vanguard decide di modificare l’asset allocation?

La risposta a questa domanda però è composta da due parti:

– PARTE UNO: bisogna definire un’asset allocation di base, in un contesto medio di equilibrio.

– PARTE DUE: bisogna definire in base a cosa modificare quest’allocation di base e quindi come scegliere le varie asset class.

Partiamo dalla prima, il modello base di partenza.

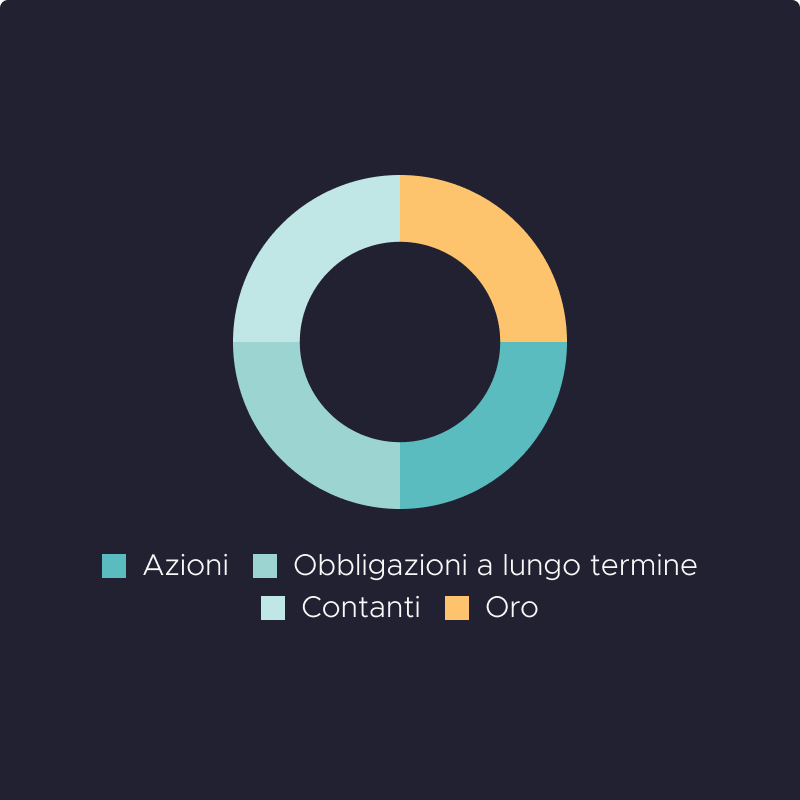

Spoiler: il modello base di partenza è 60% azioni globali e 40% obbligazioni globali aggregate (divise tra Treasury a breve e lunga scadenza, obbligazioni societarie intermedie e obbligazioni globali con copertura in dollari).

Il 60/40 è una ragionevole approssimazione di quello che ogni tanto chiamiamo Market Portfolio, cioè quel portafoglio teorico che fa un po’ la media di tutti i portafogli esistenti e che secondo il CAPM dovrebbe avere il miglior Sharpe Ratio.

È come dire, un’approssimazione di quell’unico portafoglio che teoricamente, se tutti gli investitori fossero uguali, potrebbero detenere contemporaneamente.

Se infatti al Market Portfolio togliete i REIT, l’oro, le commodites, insomma tutto ciò che non è azioni e obbligazioni, grosso modo ottenete 60/40.

60/40 è il loro portafoglio di partenza.

Però, secondo Vanguard almeno, è un portafoglio ottimale da cui partire solo in base a determinate condizioni; una in particolare: il premio al rischio. Quanto rende di più investire in azioni rispetto ai titoli di stato, anche se qui Vanguard usa, come asset senza rischio, bond globali con copertura in dollari, decisione su cui avrei qualche interrogativo, ma va beh.-.

Vanguard dice: con un premio al rischio intorno al 4%, che è una ragionevole stima della media storica globale, un 60/40 massimizza il rendimento aggiustato per il rischio del mio portafoglio.

– Se questo premio scende, sarebbe meglio avere meno azioni, perché aumenta la probabilità che i bond rendano di più;

– Viceversa se questo premio sale, sarebbe meglio avere più azioni, perché aumenta la probabilità che le azioni rendano di più.

Oggi quant’è il premio al rischio del mercato azionario globale?

Secondo Vanguard 1,5%.

Che è una stima molto molto molto conservativa.

Per esempio secondo Elm, la società del nostro amico Victor Hagani, il premio al rischio dell’azionario globale è 2,7%. Secondo AQR è intorno a 3%.

Però è basso perché Vanguard calcola il premio al rischio rispetto ad un indice di bond globali, non rispetto per esempio ad un titolo di Stato indicizzato all’inflazione.

Ad ogni modo, la metodologia ci interessa il giusto.

La premessa teorica anche di Vanguard è quella di cui molto spesso abbiamo parlato anche noi.

Il premio al rischio cambia nel tempo per tante ragioni, ma una delle più importanti è che cambia il rendimento richiesto dagli investitori per investire in azioni a seconda delle condizioni del mercato.

Oggi è basso perché il mercato americano è super euforico da anni, nel 2009 era alto perché si era sfiorata la fine del capitalismo.

Le premesse teoriche di tutto questo discorso sono queste:

– UNO: i rendimenti attesi variano e quindi il premio al rischio varia, come abbiamo detto, con la conseguenza che in certi momenti investire in azioni paga una compensazione minore per il rischio assunto, perché il rischio stesso viene percepito come più basso dal mercato in generale;

– DUE: i prezzi rispetto agli utili esprimono questa variazione del rendimento atteso e quindi del premio al rischio. Quando i prezzi sono alti rispetto agli utili, il rendimento atteso diminuisce, viceversa quando i prezzi sono bassi il rendimento atteso aumenta. Se io prendo la mia metrica preferita, sia esso il rapporto prezzo utili attesi o il CAPE ratio, e faccio l’inverso, cioè giro la divisione al contrario, utili diviso prezzo, ottengo una stima del rendimento reale atteso di medio-lungo termine. Questo lo confronto con il rendimento reale di un asset che considero risk-free e vedo come cambia nel tempo il mio premio al rischio.

– TRE: e questa è la cosa fondamentale, i mercati azionari tendono a regredire nel lungo termine verso una certa media perché sono proprio i rendimenti attesi che regrediscono verso la media: scendono scendono scendono sempre di più durante i bull market, facendo salire i prezzi (perché ovviamente rendimenti attesi inferiori UGUALE lo stesso flusso di utili lo paghi di più) e poi ad un certo punto cambiano direzione e salgono salgono salgono durante le crisi, facendo scendere i prezzi.

I prezzi delle azioni salgono e scendono molto di più di quel che dovrebbero guardando solo come variano utili e dividendi, perché appunto ciò che guida 2/3 dell’andamento dei mercati azionari sono proprio le variazioni dei rendimenti richiesti dagli investitori nelle varie fasi, quella cosa che per essere ganzi andrebbe chiamata tassi di sconto.

Vanguard sposa in pieno quest’impostazione — infatti dice:

– I rendimenti futuri sono in qualche modo prevedibili;

– Se oggi le valutazioni sono elevate, allora i rendimenti futuri sono inferiori

– Quindi se c’è un minor premio per il rischio azionario, allora di conseguenza conviene avere più bond che azioni, perché il beneficio marginale di avere più azioni è ridotto, mentre invece il rischio che le azioni facciano proprio cagare e che alla fine mi convenivano davvero solo i bond aumenta.

Ho parafrasato.

Il paper di Vanguard richiama un paper famoso del nostro John Cohcrane del 1999, dal titolo “New Facts in Finance”, che se volete merita una lettura.

È più difficile e c’è un po’ di matematica, però i concetti sono chiari.

Tra le varie cose, tra questi nuovi fatti in finanza — cioè nuovi nel ’99, oggi sono stranoti — c’è appunto l’idea che i prezzi nel breve seguono sì un “random walk”, una passeggiata casuale, mentre nel lungo termine sono prevedibili perché appunto i tassi di sconto sono mean reverting, regrediscono verso la media.

Ma quanto prevedibili?

Beh, lui fa l’esempio del lancio delle monete e delle previsioni del tempo.

– Nel breve le azioni sono come un lancio di una moneta: il risultato è completamente imprevedibile. Testa o croce con il 50% di probabilità ciascuna. Completamente indipendenti tra loro. Il fatto che sia uscito testa o croce al lancio precedente non mi dice nulla dell’esito probabile del lancio successivo.

– Nel medio-lungo termine invece sono come le previsioni del tempo, c’è una probabilità condizionale: è difficile prevedere con esattezza ogni singolo giorno se pioverà o ci sarà il sole, ma in estate ci si possono aspettare cose diverse che in inverno, così come nelle diverse stagioni dei cicli economici ci si possono aspettare diversi rendimenti: quando i prezzi sono molto elevati rispetto agli utili è più probabile che i rendimenti futuri siano inferiori, così come a novembre è più probabile che le giornate di pioggia siano più numerose che a luglio e le temperature più bassi. Questo non esclude mesi di novembre miti e mesi di luglio piovosi. Ma le probabilità non sono distribuite casualmente. È più probabile pioggia a novembre e sole a luglio. È più probabile rendimenti bassi con prezzi di partenza elevati e viceversa.

Adesso non stiamo a guardare come tutti questi ragionamenti si traducono in 70% bond , 30% azioni.

C’è un modello matematico, prendono le ipotesi di partenza, adattano per come varia il premio al rischio, fanno 10.000 simulazioni e tirano fuori il portafoglio che dovrebbe massimizzare il rendimento per il rischio riducendo la distribuzione degli scenari possibili.

Come lo fanno sticazzi.

È interessante il ragionamento teorico dietro.

Fatto questo poi c’è un step ulteriore.

Non si tratta solo di dire quanti bond e quante azioni.

Ma anche quali azioni.

La variazione dei rendimenti attesi e del premio al rischio non è solo, appunto, time-varying, cioè non si tratta solo dire come cambia in blocco per tutto il mercato nelle varie fasi.

Ma è anche cross-sectional, cioè è diverso tra le diverse tipologie di azioni.

La variazione dei rendimenti attesi a livello cross-sectional non è altro che un modo per fare riferimento ai fattori, soprattutto quelli di Fama e French: value, small caps, e così via.

Oggi abbiamo:

– Large Cap Growth americane molto costose e quindi rendimenti attesi bassissimi;

– Large Cap Value e Small Cap Value con rendimenti attesi più alti;

– Azioni ex Stati Uniti con rendimenti attesi più alti;

– E stesso discorso per gli emergenti, al netto di rischi idiosincratici, per esempio di natura soprattutto geopolitica.

IL modello quindi non arriva solo a dire quanto investire in azioni, ma anche a suggerire come deviare, come dare dei tilt al portafoglio verso quelle sottocategorie di azioni che sembrano avere prezzi più attraenti, ossia con un maggior rendimento atteso.

Ora, due cose molto importanti.

PRIMA COSA: il 60/40 o giù di lì è il portafoglio base che riflette l’avversione al rischio media del mercato, cioè il portafoglio dell’investitore medio.

Come abbiamo detto già qualche altra volta, l’investitore medio è una finzione teorica per dire la media di tutte le caratteristiche di tutti gli investitori del mondo, compresi le preferenze soggettive, i flussi di reddito professionali, i diversi orizzonti temporali e così via.

Come scrisse Cochrane in un altro paper, dal titolo, Portfolio advice for a multifactor world, “l’investitore medio deve investire nel portafoglio di mercato, ma le decisioni di investimento del singolo investitore devono essere guidati dalle differenze tra il singolo investitore e l’investitore medio”.

– Ho un orizzonte temporale più lungo della media perché sono molto giovane? Avrò più azioni;

– La mia fonte primaria di reddito è un lavoro stabile e sicuro o variabile e precario?

– La mia tolleranza soggettiva è elevata oppure ad ogni -5% me la faccio sotto?

Se assumiamo per semplicità che un 60/40 globale sia il portafoglio medio di base, allora il mio portafoglio medio di base cambierà in base alle mie caratteristiche soggettive.

Per questo il discorso Vanguard ha detto 30 azioni 70 obbligazioni non è un consiglio di investimento, ma solo la descrizione di un modello.

Oggi è 30 azioni 70 obbligazioni perché parte dal portafoglio medio in un contesto di equilibrio, 60 40 globale.

Ma il mio portafoglio di base magari è 80/20 o 90/10, perché sono giovane, propenso al rischio con un lavoro stabile.

Quindi una volta preso atto che i rendimenti attesi sono inferiori perché i prezzi sono elevati, allora magari l’adattamento del mio portafoglio mi porterà, che ne so, a 50/50, sempre a seconda di come e quanto le mie caratteristiche individuali come singolo investitore si discostano dalla media.

Sempre in quel paper Cochrane scriveva che il mercato azionario è come una gigantesca assicurazione.

Il premio al rischio non è altro il premio che riceviamo dagli investitori che non sono disposti a prendersi i rischi che invece noi possiamo prenderci.

– Il premio al rischio azionario è il premio che mi pagano quelli che investono in titoli di stato per non prendersi quel rischio;

– Il premio al rischio fattoriale è il premio che mi pagano gli altri investitori azionari che non vogliono investire in società value, in small caps, in società con forte momentum, quality e via dicendo.

Il mio rendimento è sempre il premio che un altro mi paga per non prendersi quel tipo di rischio.

Se posso permettermi dei rischi, allora in linea teorica DEVO prendermeli, perché è in quello che mi discosto dall’investitore medio ed è da lì che arriverà il mio rendimento.

Per questo è molto importante conoscersi molto bene, avere sott’occhio la propria situazione finanziaria complessiva e comprendere chiaramente gli obiettivi per cui stiamo investendo. Solo così possiamo essere ragionevolmente certi di prenderci il massimo rischio possibile, che magari altri non possono permettersi, ma nei limiti di ciò che la mia pianificazione e le mie caratteristiche prevedono.

La SECONDA COSA riguarda invece la definizione di rischio.

La definizione finanziaria di rischio, come volatilità dei rendimenti di breve termine, è una misura quantitativamente accurata ma qualitativamente problematica.

Un asset che perde valore velocemente è poi recupera verrebbe considerato più rischioso di uno che declina lentamente.

Ma per l’investitore di ungo termine questa cosa conta poco.

Quello che conta è la distribuzione dei risultati.

Vanguard introduce quindi una definizione integrativa di rischio, che è il drawdown massimo al 5° percentile.

Cosa vuol dire:

– Allora vanguard fa il suo bel modello;

– Fa diecimila simulazioni di possibili esiti in base ai vari parametri;

– Prende i 500 scenari più negativi e calcola il drawdown medio;

– A questo punto adatta il modello per ottenere il minimo drawdown al 5° percentile.

Al di là del metodo e della matematica, perché è importante questa cosa?

Perché naturalmente è importante minimizzare il rischio di subire danni finanziari gravi negli scenari peggiori.

E questo è più importante che non massimizzare il rendimento atteso in quelli migliori.

Il portafoglio ideale, secondo il loro modello, è dunque quello che si adatta in base a come variano i rendimenti attesi e che cerca di minimizzare i risultati negativi negli scenari più avversi, riducendo appunto la distribuzione dei risultati finali.

Concludiamo con una riflessione che avevamo fatto all’inizio.

Perché una strategia di questo tipo ha il potenziale per generare risk-adjusted alpha? Per generare rendimento extra rispetto al mercato.

Ok un po’ perché quelli di Vanguard saranno bravi e il loro modelli quantitativi sono meglio della media va bene.

Ma dal punto di vista della teoria finanziaria, perché dovrebbe funzionare?

Per il discorso dell’eterogeneità degli investitori.

Un modello di asset allocation time varying è una strategia intrinsecamente contrarian.

Presuppone che si adatti il portafoglio in previsione di variazioni del rendimento futuro lungo cicli lunghi, che nel breve può portare a risultati deludenti, soprattutto durante fasi caratterizzate da forte momentum.

Il rendimento aggiuntivo di questo tipo di portafogli è il premio che pagano implicitamente gli altri investitori che invece non vogliono adattare il proprio portafoglio alle variazioni nei premi al rischio, che vogliono tenersi i propri investimenti in società growth e non esporsi a quelle value, che volgiono sovrappesare le large caps e non prendersi small caps, e via dicendo.

Esattamente come il ribilanciamento, un’asset allocation che si adatta alle variazioni dei rendimenti attesi cerca di intercettare la tendenza di lungo termine dei mercati a regredire verso la media.

Funziona nel lungo termine, in teoria, a condizione di essere disposti a sopportare periodi anche prolungati di sottoperformance nel breve termine.

A conclusione di tutto, cosa ci dobbiamo portare a casa?

– UNO: sicuramente l’aspetto qualitativo, non quello quantitativo. Se vogliamo seguire un approccio dinamico teniamo conto del fatto che a prezzi elevati dovrebbero corrispondere rendimenti mediocri. Se la mia allocazione ideale di base sarebbe x% in azioni, forse in questo momento val la pena considerare un po’ meno di x% in azioni.

– DUE: durante gli anni 2010 si diceva già che i rendimenti azionari futuri sarebbero stati mediocri — e invece non fu così. Però allora non c’erano nemmeno alternative. I bond rendevano 0 o sottozero. Oggi i bond europei aggregate rend

ono intorno al 3%. Non che uno si strappa le vesti per un 3%. Ma allora non c’era alternative alle azioni. E questo le ha sicuramente pompate un po’ più del dovuto. Oggi ci sono alternative e quindi potrebbe non andare allo stesso modo. Inoltre se erano care allora, oggi sono molto più care. Possono andare avanti a crescere per anni tranquillamente. Ma che prima o poi torneranno giù sarà solo questione di quando, non di se.

– TRE: il messaggio fondamentale non è né di asset allocation, né di teoria finanziaria. Il messaggio fondamentale è ciò 2500 anni fa stava scritto sul frontespizio del tempio di Apollo a Delfi, nell’antica grecia: “gnôthi seautón”, conosci te stesso.

Conoscere sé stessi non è solo un tema psicologico, ma squisitamente economico. Conoscere bene chi sono, quanto soffro la volatiltià, quanto è stabile il mio reddito, quanto sono in forma, quali sono i miei obiettivi e quanto è la fonte di alfa più formidabile che mi possa venire in mente, perché mi permette di identificare con maggiore chiarezza tutti i rischi che posso effettivamente andare a prendermi.

Identificare quei rischi e andare a prendermeli tutti, ma non uno di più, sarebbe esattamente il fondamento teorico del maggior rendimento atteso del mio portafoglio.

Altrimenti se non mi conosco bene posso commettere due errori:

– O mi prendo troppi rischi e faccio danni, perché magari a quel punto mi servono soldi e devo attingere al portafoglio nel momento sbagliato, incorrendo in una perdita permanente;

– Oppure mi prendo troppi pochi rischi rispetto a quelli che potrei assumermi, lasciando sul tavolo del rendimento che sarebbe coerente con la mia situazione ma io che non sono stato in grado riconoscere.

Per questo, come dicevo all’inizio, leggere libri come Factfulness è utile.

D’istinto saremmo pessimisti — e quindi più avversi al rischio.

Conoscere le cose, però, forse ci fa diventare più ragionevolmente ottimisti — e quindi alza la nostra soglia di rischio migliorando le prospettive del nostro rendimento atteso.

Conoscere sé stessi come fonte principale di risk-adjusted alfa.

La finanza parte sempre da una descrizione matematica di sé.

Ma alla fine riconduce sempre alla vita.

Perché in fondo non è altro che una rappresentazione della vita sotto mentite spoglie.

Bene amici miei, spero che l’episodio vi sia piaciuto e che sia stata un’utile chiacchierata per fissare alcuni punti fondamentali sulle decisioni più importanti della nostra vita finanziaria, quelle che riguardano l’asset allocation del nostro patrimonio, che poi è per distanza — se non si fosse capito — il mio tema preferito.

Come sempre vi invito a mettere segui su spotify, apple podcast, youtube o dove ci ascoltate e a iscrivervi al canale youtube dove ogni 2 settimane verranno pubblicate nuove playlist di video dedicati ai contenuti più importanti su tutto questa Treccani finanziaria che stiamo costruendo assieme. E ovviamente vi invito a mettere like o lasciare una recensione a 5 stelle per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che fingono di raccontarvi la finanza e in realtà vogliono farvi scoprire i meandri della vostra anima, ma solo per poi riemergere e ottenere più rendimento sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo la domenica prossima con un nuovo appuntamento assieme, sempre qui, naturalmente, con The Bull, il tuo podcast di finanza personale.

Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale.

Dare i titoli agli episodi è veramente la cosa più complicata di tutte, perché in 10 parole al massimo devo cercare di far capire di cosa si tratta e allo stesso tempo indurre un minimo l’interesse.

Il risultato è che probabilmente i titoli sono piuttosto brutti e non ce la fanno mai a tradurre fino in fondo il contenuto di molti episodi, che invece di solito è un po’ più profondo di quel che i titoli lasciano pensare.

Grazie quindi a tutti voi che nonostante dei titoli brutti, continuate comunque in tantissimi ad ascoltarmi.

Fatta questa captatio benevolentiae, la premessa era in realtà funzionare a dire che nell’episodio che ascolterete oggi ho sì colto lo spunto di una “pseudo-notizia”, perché non è che sia proprio una notizia, cioè che molti hanno ripreso il fatto che appunto Vanguard ha identificato come suo portafoglio modello a medio-lungo termine fondamentalmente un portafoglio fatto al 30% da azioni e 70% da obbligazioni, deviando decisamente dalla classica allocazione benchmark 60/40.

Però questo spunto serve per una cosa di carattere generale che ho trovato molto molto più interessante.

Cioè adesso spieghiamo questa cosa del 70/30 e del perché ne hanno parlato in tanti.

Ma poi soprattutto facciamo un passo indietro e spieghiamo su cosa si basa la posizione di Vanguard a partire da un loro paper molto semplice dell’ottobre 2024 in cui vengono spiegate sia le premesse teoriche che la metodologia utilizzata da Vanguard.

Ve lo metto in descrizione perché è veramente molto chiaro, molto accessibile, con tutti i riferimenti bibliografici se uno vuole farsi un deep dive maggiore, ma soprattutto è veramente un riassunto fatto molto bene dello stato dell’arte della teoria finanziaria del portafoglio, che tocca tantissimi dei punti che a me sono più cari.

Quindi oggi parliamo di questa cosa per dare a tutti voi le istruzioni per poi trovare in quell’articoletto tutti i concetti fondamentali che un investitore un po’ più evoluto di chi si accontenta di un lazy portfolio dovrebbe conoscere — a mio modestissimo e umilissimo avviso.

Allora intanto partiamo dalla notizia, che mi aveva per primo fatto notare il mio amico Giorgio, aka, Mr Rip, sempre sul pezzissimo e che sul suo canale aveva dedicato un contenuto a questo argomento.

Diamo a cesare quel che è di Cesare.

Prima che la mia amatissima newsletter settimanale di Bankeronwheels riportasse un articolo di AmericanOnLine sull’argomento, Rip era già andato direttamente alla fonte.

Però ovviamente noi oggi ci dedicheremo il giusto alla conclusione di Vanguard, cioè che il portafoglio ideale sia 30/70, per andare a capire come in questo modello ci siano tanti dei principi fondamentali di cui parliamo molto spesso, perché in effetti quello che a noi interesserà portarci a casa oggi non sarà tanto la ricetta finale — che poi come vedremo non lo è affatto — ma piuttosto lo schema di ragionamento, che poi ciascuno utilizzerà a modo proprio.

Prima di fare tutto ciò concedetemi un momento per ricordare che questo episodio è sponsorizzato da Scalable Capital, broker tedesco con oltre un milione di clienti in Europa e più di 20 miliardi di asset gestiti tramite una delle piattaforme di investimento più user friendly, e soprattutto più convenienti per gli investitori retail.

Un esempio: paga il 3,5% di interessi annui sulla liquidità non investita fino al 31 dicembre 2025, dopodiché seguirà i tassi della BCE, e offre piani di accumulo in ETF illimitati a zero costi d’ordine.

L’ultima grande novità però è Insights AI, un assistente virtuale integrato che combina i modelli di OpenAI con dati di justETF, FactSet, l’agenzia stampa dpa-AFX e i sistemi proprietari di Scalable, per rispondere a qualunque dubbio dell’investitore. Se la finanza ha sempre prosperato sfruttando l’ignoranza diffusa dei risparmiatori, con Scalable invece abbiamo sempre condiviso l’idea di diffondere l’educazione finanziaria a tutti, nel modo più semplice possibile.

Investire comporta dei rischi ma i rischi non sono sempre gli stessi, cambiano nel tempo e hanno definizioni diverse.

Ed è per questo che oggi cerchiamo di capire come si adatta nel tempo il modello di Vanguard e come questo può essere una valida guida, piuttosto semplice, per tutte le nostre decisioni d’investimento.

Allora, dicevo, la notizia — che ovviamente è stata un po’ storpiata, soprattutto dai media più generalisti.

L’asset allocation base di Vanguard si sarebbe spostata dal classico 60/40 ad un ben ben ben più conservativo 70/30.

Come quando Dave Kostin, il chief us equity strategist di Goldman, l’anno scorso firmò quel famoso report in cui disse: l’S&P 500 renderà 3% all’anno per il prossimo decennio, anche questa cosa di Vanguard ha fatto un piccolo scalpore per il solito motivo psicologico:

– Se dici: il nostro amico Ed Yardeni, che era venuto a trovarci nell’episodio 183, è ancora convinto che entro fine decennio l’S&P toccherà 10.000 punti, beh, nessuno dice niente perché gli ottimisti non piacciono a nessuno — anzi stanno proprio un po’ sulle balle con la loro irritante visione positiva del mondo.

– Se invece Goldman o Vanguard dicono: raga qua butta male, l’S&P è lì lì per sciupà, come si dice qui a milano, per scoppiare, allora fermi tutti, sentiamo cos’hanno da dire.

Si sa, siamo sempre più attratti dalle notizie negative che da quelle positive.

Ho una teoria.

Siamo attratti dalle notizie negative perché fondamentalmente il mondo in cui noi viviamo — e per noi intendo Italiani, Europei, Occidentali dei Paesi Sviluppati — è fondamentalmente un bel posto. Pieno zeppo di problemi. Ma in cui lo status quo è che le cose sono ok.

Quindi le vere “notizie”, per essere “notizie”, devono essere qualcosa di diverso dallo status quo.

Devono essere negative.

Del tutto off-topic rispetto all’episodio di oggi, ma vorrei consigliare a tutti una lettura strepitosa.

Non c’entra niente con la finanza, ma aiuta a togliersi dalla testa quell’idea lagnosa di ultrapessimismo che imperversa da qualche decennio nella nostra lamentosa società.

Il libro si chiama Factfulness (non so se sia tradotto in Italiano) ed è scritto da Hans Rosling, straordinario medico svedese per decenni impegnato in cause umanitarie e soprattutto a veicolare una comprensione del mondo senza pregiudizi e basati su fatti oggettivi.

È un libro bellissimo che vi farà capire che il mondo è molto meglio di quel che generalmente si pensa.

Non è un libro di finanza, dicevo, ma avere un ottimismo realistico è fondamentale per un investitore.

Direi di più: proprio perché la società è piangina e fondamentalmente pessimistica sul futuro, essere ottimisti dà sicuramente un vantaggio competitivo nelle nostre decisioni di investimento.

Su questo ci ritorniamo alla fine.

Torniamo a Vanguard, che appunto sembra dire: “raga qua butta male, dimezziamo le azioni in portafoglio e stiamo schisci per un po’”.

In realtà non è proprio così — se estrapoli dal contesto è così, ma Vanguard dice una cosa un po’ diversa.

Il loro punto di vista è: l’investitore medio, al netto di altre considerazioni soggettive che vedremo dopo, oggi farebbe bene a modellare il proprio portafoglio a partire da quest’allocation, 30/70, che dovrebbe essere in qualche modo quella “ideale”, tra molte virgolette, in questo scenario di mercato in cui ci stiamo affacciando.

Dunque, è molto importante intanto capire cosa tutto ciò significa.

La premessa è ciò che Vanguard chiama con l’acronimo TVAA, che sta per Time Varying Asset Allocation, cioè un’asset allocation che varia nel tempo — e che per usare il gergo di The Bull chiameremmo dinamica o sistematica.

Immaginatevi due estremi:

– Da una parte c’è la SAA, la Strategic Asset Allocation, cioè un’allocazione statica di lungo termine, ribilanciata periodicamente, che scelta una volta, poi quella resta per sempre. O magari un Asset Allocation che si muove solo con la nostra età, come i target date funds: parte aggressiva e finisce conservativa.

La vecchia regola 100 — i propri anni in azioni rifletterebbe bene questo modello, così come il 60/40, il portafoglio a tre fondi tanto caro ai seguaci di John Bogle, i Bogleheads e così via.

Ne scelgo uno e me lo tengo per sempre.

– Dall’altra c’è invece la TAA, cioè la Tactical Asset Allocation, che invece si baserebbe su adattamenti di breve termine del portafoglio, basati su decisioni attive, discrezionali dell’investitore o del gestore.

Ora, non mi dilungo sul perché la TAA abbia un rendimento atteso mediocre, perché è una roba che conosciamo molto bene ed è alla base dell’aritmetica dell’investimento attivo, dal titolo del famoso paper del 91 di William Sharpe: il rendimento medio di tutti gli investitori attivi è uguale al rendimento del mercato meno i costi. Di conseguenza è impossibile che tutti gli investitori attivi battano il mercato. Per qualcuno che fa meglio, qualcuno deve necessariamente stare peggio, perché sennò il mercato non sarebbe in equilibrio.

I dati ci dimostrano ogni anno che un piccolo numero di investitori attivi fa meglio e in alcuni casi mostruosamente meglio del mercato, mentre la maggior parte fa poco peggio o molto peggio.

Investire con approccio tattico è maledettamente complicato e come succede in contesti molto competitivi, pochi vincono tanto e molti non vincono niente.

La via di mezzo — se vogliamo chiamarla così — è la TVAA, la time varying asset allocation:

– Da una parte ha comunque un approccio di lungo termine e non si basa su decisioni discrezionali;

– Dall’altra varia nel tempo e utilizza un sistema di regole quantitative per adattarsi ai vari scenari di mercato.

Che, come sapete, è l’idea preferita di chi vi parla.

L’obiettivo è ottenere ciò che vanguard chiama risk-adjusted alfa.

Cosa significa.

Ricordiamo la differenza tra alfa e beta.

Se io investo — per esempio — in un portafoglio 60% MSCI ACWI e 40% Bloomberg Globagl Aggregate Bond, pesati per capitalizzazione, il mio rendimento è una funzione lineare del beta del mercato, cioè — per farla semplice — il rendimento che ottengo è direttamente collegato a quello che fa il mercato nel suo complesso.

Il mercato va bene, io vado bene. Il mercato va male, io vado male. Fine.

Beta, in finanza, è la sensibilità del portafoglio al rendimento del portafoglio di mercato di riferimento, secondo la definizione del Capital Asset Princing Model.

Per estensione, quindi, beta esprime il rendimento aggiustato per il rischio del mercato, che poi ha la sua formula rigorosa nel famoso indice di Sharpe, rendimento in eccesso al risk free rate diviso deviazione standard del portafoglio.

Rendimento diviso rischio.

Alfa è invece il rendimento idiosincratico, cioè quello che ottengo oltre a quello che fa il mercato.

O perché sono bravo come investitore.

O perché per esempio mi espongo a determinati fattori e ottengo un rendimento supplementare.

Nella definizione di vangaurd, ottenere risk-adjusted alfa vuol dire: ottenere un ritorno mediano maggiore di quello atteso dal mercato e ridurre l’incertezza sul risultato finale dei singoli investitori.

Spieghiamo meglio queste due cose:

– MEDIANO e non medio perché come diciamo spesso la media è birichina, ci può fare brutti scherzi. Pensate a quelle storie in cui un povero cristo vince alla lotteria, diventa milionario, ma poi 5 anni dopo torna poveri come prima perché si è speso tutto senza ritegno.

– In media il suo patrimonio sarà stato elevato per tutta la vita;

– Ma il suo patrimonio mediano sarà stato estremamente basso, perché la ricchezza si sarà concentrata tutta in un periodo molto breve, mentre per il grosso della sua vita avrà vissuto nell’indigenza.

In economia e in finanza, quando ci sono i soldi di mezzo che possono diventare tantissimi o pochissimi in tempi piuttosto concentrati, la mediana è spesso una rappresentazione più fedele della realtà.

Stesso discorso qui: all’investitore interessa fare un portafoglio che massimizzi il rendimento atteso mediano, non quello medio, perché la media può essere viziata da scenari estremi.

– L’altra cosa è appunto il RISULTATO FINALE, il terminal wealth. A me investitore non interessa solo il rendimento percentuale del portafoglio, ma mi interessa massimizzare le probabilità di raggiungere un certo livello di ricchezza con i miei investimenti.

Prendiamo due scenari di investimento a 30 anni sparando numeri a caso:

Scenario A:

– Ricchezza finale media attesa: 1 milione di euro

– Miglior scenario al 95° percentile: 5 milioni di euro

– Peggior scenario, sotto al 5° percentile: 100.000 euro

Scenario B:

– Ricchezza finale media attesa: 800.000 euro

– Miglior scenario: 1.600.000 euro

– Peggior scenario: 300.000 euro

Quale preferirò?

Probabilmente lo scenario B, perché è vero che il risultato atteso medio è più basso, ma la distribuzione dei possibili risultati è più compatta.

Come dire: il “pavimento” è più in alto.

Su questo poi ci ritorniamo, però si tratta di un concetto su cui torniamo spesso: un conto è il rendimento medio atteso da un portafoglio, un conto è qual è la distribuzione dei miei risultati possibili come singolo investitori.

10% di media è diverso se gli scenari estremi sono 5% e 15% o se sono -10% e +30%.

La media è sempre dieci, ma la mia salute e la mia felicità possono cambiare in maniera drammatica nel secondo caso.

Quindi secondo Vanguard usare un modello che adatta l’asset allocation nel tempo in base a criteri che adesso spieghiamo darebbe due benefici:

– UNO: migliorare il rendimento atteso, in proporzione al rischio e

– DUE: ridurre la distribuzione dei risultati possibili, della ricchezza finale del singolo investitore, proprio per evitare che gli possa andare benissimo o malissimo, ma che stia invece in un range più ristretto.

Ovviamente qual è la premessa di tutto ciò?

È che niente in finanza è gratis.

Per ottenere questa roba, per motivi che si chiariranno presto, l’investitore deve essere disposto ad adottare un approccio CONTRARIAN e ad avere una tolleranza al rischio più elevata, perché dovrà fare cose un po’ diverse dal mercato, magari in certi periodi tutti vanno bene e lui un po’ meno, la strategia potrebbe metterci anni a pagare e così via.

Perché tutto questo?

La risposta breve dovremmo già conoscerla: perché i mercati, soprattutto azionari e obbligazionari, ma pure l’oro non fa eccezione anche se in un modo un po’ diverso, hanno una tendenza alla regressione verso la media lungo cicli di medio-termine.

Siccome però è impossibile indovinare il momento esatto in cui finisce un ciclo positivo e inizia uno negativo, e viceversa, i modelli di asset allocation dinamica cercano di esporsi alla regressione verso la media in generale, ma ci saranno momenti in cui saranno un po’ troppo in anticipo oppure un po’ troppo in ritardo.

E il successo di questa strategia richiede di avere molta pazienza e molta fiducia.

Quindi non è per tutti.

E anche su questo “non è per tutti” ci torniamo dopo.

Ora, noi abbiamo detto spesso una cosa — e anche il paper la sottolinea.

Diciamo sempre: “ragazzi, non state a farvi mille pippe su micro decisioni irrilevanti, l’asset allocation, nel lungo termine, spiegherà il 90% della performance del vostro portafoglio. Il resto sono cazzate casuali qua e là”.

E allora qual è il punto di variare l’asset allocation nel tempo?

Il punto è che un conto è l’aspetto qualitativo (ossia: l’asset allocation è ciò che fa la differenza) un conto è quello quantitativo (ossia: quanto valore possono aggiungere o togliere le singole decisioni che poi uno prende).

Ciò comporta che due portafogli che partono con la stessa asset allocation possono avere lo stesso rischio, lo stesso sharpe ratio e la stessa, diciamo così, variabilità, però i risultati finali, la ricchezza finale che andranno effettivamente a generare potrà essere molto diversa.

Secondo i calcoli di Vanguard, le decisioni sistematiche, basate su regole quantitative, possono incidere su quasi il 50% del risultato finale del portafoglio.

Ora, la domanda fondamentale è: in base a cosa Vanguard decide di modificare l’asset allocation?

La risposta a questa domanda però è composta da due parti:

– PARTE UNO: bisogna definire un’asset allocation di base, in un contesto medio di equilibrio.

– PARTE DUE: bisogna definire in base a cosa modificare quest’allocation di base e quindi come scegliere le varie asset class.

Partiamo dalla prima, il modello base di partenza.

Spoiler: il modello base di partenza è 60% azioni globali e 40% obbligazioni globali aggregate (divise tra Treasury a breve e lunga scadenza, obbligazioni societarie intermedie e obbligazioni globali con copertura in dollari).

Il 60/40 è una ragionevole approssimazione di quello che ogni tanto chiamiamo Market Portfolio, cioè quel portafoglio teorico che fa un po’ la media di tutti i portafogli esistenti e che secondo il CAPM dovrebbe avere il miglior Sharpe Ratio.

È come dire, un’approssimazione di quell’unico portafoglio che teoricamente, se tutti gli investitori fossero uguali, potrebbero detenere contemporaneamente.

Se infatti al Market Portfolio togliete i REIT, l’oro, le commodites, insomma tutto ciò che non è azioni e obbligazioni, grosso modo ottenete 60/40.

60/40 è il loro portafoglio di partenza.

Però, secondo Vanguard almeno, è un portafoglio ottimale da cui partire solo in base a determinate condizioni; una in particolare: il premio al rischio. Quanto rende di più investire in azioni rispetto ai titoli di stato, anche se qui Vanguard usa, come asset senza rischio, bond globali con copertura in dollari, decisione su cui avrei qualche interrogativo, ma va beh.-.

Vanguard dice: con un premio al rischio intorno al 4%, che è una ragionevole stima della media storica globale, un 60/40 massimizza il rendimento aggiustato per il rischio del mio portafoglio.

– Se questo premio scende, sarebbe meglio avere meno azioni, perché aumenta la probabilità che i bond rendano di più;

– Viceversa se questo premio sale, sarebbe meglio avere più azioni, perché aumenta la probabilità che le azioni rendano di più.

Oggi quant’è il premio al rischio del mercato azionario globale?

Secondo Vanguard 1,5%.

Che è una stima molto molto molto conservativa.

Per esempio secondo Elm, la società del nostro amico Victor Hagani, il premio al rischio dell’azionario globale è 2,7%. Secondo AQR è intorno a 3%.

Però è basso perché Vanguard calcola il premio al rischio rispetto ad un indice di bond globali, non rispetto per esempio ad un titolo di Stato indicizzato all’inflazione.

Ad ogni modo, la metodologia ci interessa il giusto.

La premessa teorica anche di Vanguard è quella di cui molto spesso abbiamo parlato anche noi.

Il premio al rischio cambia nel tempo per tante ragioni, ma una delle più importanti è che cambia il rendimento richiesto dagli investitori per investire in azioni a seconda delle condizioni del mercato.

Oggi è basso perché il mercato americano è super euforico da anni, nel 2009 era alto perché si era sfiorata la fine del capitalismo.

Le premesse teoriche di tutto questo discorso sono queste:

– UNO: i rendimenti attesi variano e quindi il premio al rischio varia, come abbiamo detto, con la conseguenza che in certi momenti investire in azioni paga una compensazione minore per il rischio assunto, perché il rischio stesso viene percepito come più basso dal mercato in generale;

– DUE: i prezzi rispetto agli utili esprimono questa variazione del rendimento atteso e quindi del premio al rischio. Quando i prezzi sono alti rispetto agli utili, il rendimento atteso diminuisce, viceversa quando i prezzi sono bassi il rendimento atteso aumenta. Se io prendo la mia metrica preferita, sia esso il rapporto prezzo utili attesi o il CAPE ratio, e faccio l’inverso, cioè giro la divisione al contrario, utili diviso prezzo, ottengo una stima del rendimento reale atteso di medio-lungo termine. Questo lo confronto con il rendimento reale di un asset che considero risk-free e vedo come cambia nel tempo il mio premio al rischio.

– TRE: e questa è la cosa fondamentale, i mercati azionari tendono a regredire nel lungo termine verso una certa media perché sono proprio i rendimenti attesi che regrediscono verso la media: scendono scendono scendono sempre di più durante i bull market, facendo salire i prezzi (perché ovviamente rendimenti attesi inferiori UGUALE lo stesso flusso di utili lo paghi di più) e poi ad un certo punto cambiano direzione e salgono salgono salgono durante le crisi, facendo scendere i prezzi.

I prezzi delle azioni salgono e scendono molto di più di quel che dovrebbero guardando solo come variano utili e dividendi, perché appunto ciò che guida 2/3 dell’andamento dei mercati azionari sono proprio le variazioni dei rendimenti richiesti dagli investitori nelle varie fasi, quella cosa che per essere ganzi andrebbe chiamata tassi di sconto.

Vanguard sposa in pieno quest’impostazione — infatti dice:

– I rendimenti futuri sono in qualche modo prevedibili;

– Se oggi le valutazioni sono elevate, allora i rendimenti futuri sono inferiori

– Quindi se c’è un minor premio per il rischio azionario, allora di conseguenza conviene avere più bond che azioni, perché il beneficio marginale di avere più azioni è ridotto, mentre invece il rischio che le azioni facciano proprio cagare e che alla fine mi convenivano davvero solo i bond aumenta.

Ho parafrasato.

Il paper di Vanguard richiama un paper famoso del nostro John Cohcrane del 1999, dal titolo “New Facts in Finance”, che se volete merita una lettura.

È più difficile e c’è un po’ di matematica, però i concetti sono chiari.

Tra le varie cose, tra questi nuovi fatti in finanza — cioè nuovi nel ’99, oggi sono stranoti — c’è appunto l’idea che i prezzi nel breve seguono sì un “random walk”, una passeggiata casuale, mentre nel lungo termine sono prevedibili perché appunto i tassi di sconto sono mean reverting, regrediscono verso la media.

Ma quanto prevedibili?

Beh, lui fa l’esempio del lancio delle monete e delle previsioni del tempo.

– Nel breve le azioni sono come un lancio di una moneta: il risultato è completamente imprevedibile. Testa o croce con il 50% di probabilità ciascuna. Completamente indipendenti tra loro. Il fatto che sia uscito testa o croce al lancio precedente non mi dice nulla dell’esito probabile del lancio successivo.

– Nel medio-lungo termine invece sono come le previsioni del tempo, c’è una probabilità condizionale: è difficile prevedere con esattezza ogni singolo giorno se pioverà o ci sarà il sole, ma in estate ci si possono aspettare cose diverse che in inverno, così come nelle diverse stagioni dei cicli economici ci si possono aspettare diversi rendimenti: quando i prezzi sono molto elevati rispetto agli utili è più probabile che i rendimenti futuri siano inferiori, così come a novembre è più probabile che le giornate di pioggia siano più numerose che a luglio e le temperature più bassi. Questo non esclude mesi di novembre miti e mesi di luglio piovosi. Ma le probabilità non sono distribuite casualmente. È più probabile pioggia a novembre e sole a luglio. È più probabile rendimenti bassi con prezzi di partenza elevati e viceversa.

Adesso non stiamo a guardare come tutti questi ragionamenti si traducono in 70% bond , 30% azioni.

C’è un modello matematico, prendono le ipotesi di partenza, adattano per come varia il premio al rischio, fanno 10.000 simulazioni e tirano fuori il portafoglio che dovrebbe massimizzare il rendimento per il rischio riducendo la distribuzione degli scenari possibili.

Come lo fanno sticazzi.

È interessante il ragionamento teorico dietro.

Fatto questo poi c’è un step ulteriore.

Non si tratta solo di dire quanti bond e quante azioni.

Ma anche quali azioni.

La variazione dei rendimenti attesi e del premio al rischio non è solo, appunto, time-varying, cioè non si tratta solo dire come cambia in blocco per tutto il mercato nelle varie fasi.

Ma è anche cross-sectional, cioè è diverso tra le diverse tipologie di azioni.

La variazione dei rendimenti attesi a livello cross-sectional non è altro che un modo per fare riferimento ai fattori, soprattutto quelli di Fama e French: value, small caps, e così via.

Oggi abbiamo:

– Large Cap Growth americane molto costose e quindi rendimenti attesi bassissimi;

– Large Cap Value e Small Cap Value con rendimenti attesi più alti;

– Azioni ex Stati Uniti con rendimenti attesi più alti;

– E stesso discorso per gli emergenti, al netto di rischi idiosincratici, per esempio di natura soprattutto geopolitica.

IL modello quindi non arriva solo a dire quanto investire in azioni, ma anche a suggerire come deviare, come dare dei tilt al portafoglio verso quelle sottocategorie di azioni che sembrano avere prezzi più attraenti, ossia con un maggior rendimento atteso.

Ora, due cose molto importanti.

PRIMA COSA: il 60/40 o giù di lì è il portafoglio base che riflette l’avversione al rischio media del mercato, cioè il portafoglio dell’investitore medio.

Come abbiamo detto già qualche altra volta, l’investitore medio è una finzione teorica per dire la media di tutte le caratteristiche di tutti gli investitori del mondo, compresi le preferenze soggettive, i flussi di reddito professionali, i diversi orizzonti temporali e così via.

Come scrisse Cochrane in un altro paper, dal titolo, Portfolio advice for a multifactor world, “l’investitore medio deve investire nel portafoglio di mercato, ma le decisioni di investimento del singolo investitore devono essere guidati dalle differenze tra il singolo investitore e l’investitore medio”.

– Ho un orizzonte temporale più lungo della media perché sono molto giovane? Avrò più azioni;

– La mia fonte primaria di reddito è un lavoro stabile e sicuro o variabile e precario?

– La mia tolleranza soggettiva è elevata oppure ad ogni -5% me la faccio sotto?

Se assumiamo per semplicità che un 60/40 globale sia il portafoglio medio di base, allora il mio portafoglio medio di base cambierà in base alle mie caratteristiche soggettive.

Per questo il discorso Vanguard ha detto 30 azioni 70 obbligazioni non è un consiglio di investimento, ma solo la descrizione di un modello.

Oggi è 30 azioni 70 obbligazioni perché parte dal portafoglio medio in un contesto di equilibrio, 60 40 globale.

Ma il mio portafoglio di base magari è 80/20 o 90/10, perché sono giovane, propenso al rischio con un lavoro stabile.

Quindi una volta preso atto che i rendimenti attesi sono inferiori perché i prezzi sono elevati, allora magari l’adattamento del mio portafoglio mi porterà, che ne so, a 50/50, sempre a seconda di come e quanto le mie caratteristiche individuali come singolo investitore si discostano dalla media.

Sempre in quel paper Cochrane scriveva che il mercato azionario è come una gigantesca assicurazione.

Il premio al rischio non è altro il premio che riceviamo dagli investitori che non sono disposti a prendersi i rischi che invece noi possiamo prenderci.

– Il premio al rischio azionario è il premio che mi pagano quelli che investono in titoli di stato per non prendersi quel rischio;

– Il premio al rischio fattoriale è il premio che mi pagano gli altri investitori azionari che non vogliono investire in società value, in small caps, in società con forte momentum, quality e via dicendo.

Il mio rendimento è sempre il premio che un altro mi paga per non prendersi quel tipo di rischio.

Se posso permettermi dei rischi, allora in linea teorica DEVO prendermeli, perché è in quello che mi discosto dall’investitore medio ed è da lì che arriverà il mio rendimento.

Per questo è molto importante conoscersi molto bene, avere sott’occhio la propria situazione finanziaria complessiva e comprendere chiaramente gli obiettivi per cui stiamo investendo. Solo così possiamo essere ragionevolmente certi di prenderci il massimo rischio possibile, che magari altri non possono permettersi, ma nei limiti di ciò che la mia pianificazione e le mie caratteristiche prevedono.

La SECONDA COSA riguarda invece la definizione di rischio.

La definizione finanziaria di rischio, come volatilità dei rendimenti di breve termine, è una misura quantitativamente accurata ma qualitativamente problematica.

Un asset che perde valore velocemente è poi recupera verrebbe considerato più rischioso di uno che declina lentamente.

Ma per l’investitore di ungo termine questa cosa conta poco.

Quello che conta è la distribuzione dei risultati.

Vanguard introduce quindi una definizione integrativa di rischio, che è il drawdown massimo al 5° percentile.

Cosa vuol dire:

– Allora vanguard fa il suo bel modello;

– Fa diecimila simulazioni di possibili esiti in base ai vari parametri;

– Prende i 500 scenari più negativi e calcola il drawdown medio;

– A questo punto adatta il modello per ottenere il minimo drawdown al 5° percentile.

Al di là del metodo e della matematica, perché è importante questa cosa?

Perché naturalmente è importante minimizzare il rischio di subire danni finanziari gravi negli scenari peggiori.

E questo è più importante che non massimizzare il rendimento atteso in quelli migliori.

Il portafoglio ideale, secondo il loro modello, è dunque quello che si adatta in base a come variano i rendimenti attesi e che cerca di minimizzare i risultati negativi negli scenari più avversi, riducendo appunto la distribuzione dei risultati finali.

Concludiamo con una riflessione che avevamo fatto all’inizio.

Perché una strategia di questo tipo ha il potenziale per generare risk-adjusted alpha? Per generare rendimento extra rispetto al mercato.

Ok un po’ perché quelli di Vanguard saranno bravi e il loro modelli quantitativi sono meglio della media va bene.

Ma dal punto di vista della teoria finanziaria, perché dovrebbe funzionare?

Per il discorso dell’eterogeneità degli investitori.

Un modello di asset allocation time varying è una strategia intrinsecamente contrarian.

Presuppone che si adatti il portafoglio in previsione di variazioni del rendimento futuro lungo cicli lunghi, che nel breve può portare a risultati deludenti, soprattutto durante fasi caratterizzate da forte momentum.

Il rendimento aggiuntivo di questo tipo di portafogli è il premio che pagano implicitamente gli altri investitori che invece non vogliono adattare il proprio portafoglio alle variazioni nei premi al rischio, che vogliono tenersi i propri investimenti in società growth e non esporsi a quelle value, che volgiono sovrappesare le large caps e non prendersi small caps, e via dicendo.

Esattamente come il ribilanciamento, un’asset allocation che si adatta alle variazioni dei rendimenti attesi cerca di intercettare la tendenza di lungo termine dei mercati a regredire verso la media.

Funziona nel lungo termine, in teoria, a condizione di essere disposti a sopportare periodi anche prolungati di sottoperformance nel breve termine.

A conclusione di tutto, cosa ci dobbiamo portare a casa?

– UNO: sicuramente l’aspetto qualitativo, non quello quantitativo. Se vogliamo seguire un approccio dinamico teniamo conto del fatto che a prezzi elevati dovrebbero corrispondere rendimenti mediocri. Se la mia allocazione ideale di base sarebbe x% in azioni, forse in questo momento val la pena considerare un po’ meno di x% in azioni.

– DUE: durante gli anni 2010 si diceva già che i rendimenti azionari futuri sarebbero stati mediocri — e invece non fu così. Però allora non c’erano nemmeno alternative. I bond rendevano 0 o sottozero. Oggi i bond europei aggregate rend

ono intorno al 3%. Non che uno si strappa le vesti per un 3%. Ma allora non c’era alternative alle azioni. E questo le ha sicuramente pompate un po’ più del dovuto. Oggi ci sono alternative e quindi potrebbe non andare allo stesso modo. Inoltre se erano care allora, oggi sono molto più care. Possono andare avanti a crescere per anni tranquillamente. Ma che prima o poi torneranno giù sarà solo questione di quando, non di se.

– TRE: il messaggio fondamentale non è né di asset allocation, né di teoria finanziaria. Il messaggio fondamentale è ciò 2500 anni fa stava scritto sul frontespizio del tempio di Apollo a Delfi, nell’antica grecia: “gnôthi seautón”, conosci te stesso.

Conoscere sé stessi non è solo un tema psicologico, ma squisitamente economico. Conoscere bene chi sono, quanto soffro la volatiltià, quanto è stabile il mio reddito, quanto sono in forma, quali sono i miei obiettivi e quanto è la fonte di alfa più formidabile che mi possa venire in mente, perché mi permette di identificare con maggiore chiarezza tutti i rischi che posso effettivamente andare a prendermi.

Identificare quei rischi e andare a prendermeli tutti, ma non uno di più, sarebbe esattamente il fondamento teorico del maggior rendimento atteso del mio portafoglio.

Altrimenti se non mi conosco bene posso commettere due errori:

– O mi prendo troppi rischi e faccio danni, perché magari a quel punto mi servono soldi e devo attingere al portafoglio nel momento sbagliato, incorrendo in una perdita permanente;

– Oppure mi prendo troppi pochi rischi rispetto a quelli che potrei assumermi, lasciando sul tavolo del rendimento che sarebbe coerente con la mia situazione ma io che non sono stato in grado riconoscere.

Per questo, come dicevo all’inizio, leggere libri come Factfulness è utile.

D’istinto saremmo pessimisti — e quindi più avversi al rischio.

Conoscere le cose, però, forse ci fa diventare più ragionevolmente ottimisti — e quindi alza la nostra soglia di rischio migliorando le prospettive del nostro rendimento atteso.

Conoscere sé stessi come fonte principale di risk-adjusted alfa.

La finanza parte sempre da una descrizione matematica di sé.

Ma alla fine riconduce sempre alla vita.

Perché in fondo non è altro che una rappresentazione della vita sotto mentite spoglie.

Bene amici miei, spero che l’episodio vi sia piaciuto e che sia stata un’utile chiacchierata per fissare alcuni punti fondamentali sulle decisioni più importanti della nostra vita finanziaria, quelle che riguardano l’asset allocation del nostro patrimonio, che poi è per distanza — se non si fosse capito — il mio tema preferito.

Come sempre vi invito a mettere segui su spotify, apple podcast, youtube o dove ci ascoltate e a iscrivervi al canale youtube dove ogni 2 settimane verranno pubblicate nuove playlist di video dedicati ai contenuti più importanti su tutto questa Treccani finanziaria che stiamo costruendo assieme. E ovviamente vi invito a mettere like o lasciare una recensione a 5 stelle per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che fingono di raccontarvi la finanza e in realtà vogliono farvi scoprire i meandri della vostra anima, ma solo per poi riemergere e ottenere più rendimento sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo la domenica prossima con un nuovo appuntamento assieme, sempre qui, naturalmente, con The Bull, il tuo podcast di finanza personale.

Recensioni

Quando capisci come funziona la finanza… ti viene voglia di raccontarla!

Veramente interessante, chiaro e conciso. Cambia la vita finanziaria di chiunque.. da ascoltare assolutamente anche per chi di finanza non vuole occuparsi mai

Francesca B., 6 Apr 2024Veramente veramente raccomandato! la finanza personale riassunta alla perfezione! e spiegata partendo dall'ABC! Ottimo anche da ascoltare a velocita 1,5x!

Giorgia R., 23 Gen 2025Riccardo mi ha letteralmente cambiato la vita e fatto scoprire che amo la finanza, ho ascoltato il podcast già due volte e non mi stufo mai di ascoltarlo, parla in modo semplice e chiaro

Massimo D., 23 Set 2025Dovrebbero ascoltarlo buona parte degli italiani e io avrei dovuto scoprirlo con qualche anno in anticipo ma meglio tardi che mai

Matteo C., 3 Set 2025Ho seguito tutte le puntate! Grazie veramente

Amalia A., 17 Set 2025La mia ignoranza in materia mi ha sempre creato dei dubbi, ma grazie a un amico ho iniziato ad ascoltare il podcast. Per fortuna che ho 24 anni e un po' di tempo e soldi da dedicarmi a imparare le varie nozioni per me stesso. Grazie mille!

Luca G. 10 Ott 2025Da quando l'ho scoperto in 15 gg mi sono ascoltato 150 puntate senza fermarmi, ho annullato gli altri podcast per portarmi alla pari ed ascoltare tutte le precedenti puntate, ben fatto, esattamente il livello di informazione che mi serviva

Gianluca G., 11 Set 2025Podcast che dà sempre spunti interessanti che personalmente mi ha fatto appassionare alla finanza personale spingendomi ad approfondire in prima persona.

Lorenzo, 13 Mar 2025Ho acquistato e letto il suo libro e l' ho trovato. Esprime i concetti economici in modo semplice e chiaro. Sentirlo parlare conferma che è un professionista del settore.

Giulia N., 11 Ago 2025