Perché non investo in Small Caps

Le small cap promettono rendimenti più alti, ma negli ultimi 30 anni hanno spesso deluso. In questo episodio di The Bull analizziamo il cosiddetto “effetto size”: mito o realtà? Scopri perché le società più piccole hanno reso di più in passato, perché oggi il vantaggio sembra svanito e in quali condizioni può ancora avere senso inserirle in portafoglio. Un’analisi completa su performance, rischi e fattori che contano davvero, come Value, Quality e Momentum.

266. Perché non investo in Small Caps

Trascrizione Episodio

Bentornati a The Bull – il tuo podcast di finanza personale

Come uno squalo che gira intorno alla sua preda avvicinandosi sempre di più, anche noi abbiamo sfiorato l’argomento di oggi più e più volte, ma senza mai andare fino in fondo e dare una trattazione pressoché esaustiva sul tema: “ma… investire in Small Caps no?”.

Il motivo?

Semplice, le small caps non mi sono mai piaciute – è una cosa proprio di pelle.

E se una cosa non mi piace, dovrei torturarmi il cervello per costringermi a mettermi lì tre giorni a scrivere un episodio come dio comanda.

Almeno finché non trovo il movente giusto che mi accende l’interesse.

L’assist buono è arrivato proprio dallo scorso episodio, che nel caso ve lo foste persi – gravissimo! – è stato dedicato all’investimento in indici equal weight.

La conclusione di quell’episodio – attenzione spoiler alert per chi non l’ha ancora visto – era stata che un indice equal weight ha generalmente un tilt sproporzionato verso size, verso le società più piccole di un indice.

In passato, in contesti di mercato con bassa concentrazione, bassa dispersione delle valutazioni e tendenzialmente in fasi di regressione verso la media, una versione equal weight dell’S&P 500 avrebbe battuto il suo più famoso cugino pesato per capitalizzazione;

Però questo non garantisce una sovraperformance a lungo termine, soprattutto perché il tilt verso size è molto sporco e il fatto di sovrapesare le small cap, le società a più bassa capitalizzazione, non è necessariamente una garanzia di maggior rendimento. Anzi.

Quel discorso l’abbiamo poi lasciato lì perché il focus era un altro.

Ma oggi chiudiamo il cerchio e parliamo di queste cose:

Del perché il fattore SIZE non è quello che la maggior parte delle persone pensa e di tutti i falsi miti che attorniano l’idea di investire in small cap;

Dei motivi per cui oggi in particolare le small cap potrebbero avere vita più dura che in passato;

E infine del perché io che non ci investo potrei sbagliarmi.

Vedrete che questo è un episodio in cui fondamentalmente distruggiamo il fattore size, ma poi all’ultimo secondo lo salviamo, anche se in un’altra forma.

E il finale è particolarmente importante perché se uno vuole investire in small caps, dovrebbe tenere presente le considerazioni finali che faremo perché hanno delle conseguenze pratiche sugli strumenti che si scelgono.

Come dico sempre il segreto numero 1 del successo degli investimenti sono i risparmi.

E se hai una partita IVA o un’impresa c’è un super alleato che ti può aiutare a risparmiare

sulle tasse: i buoni pasto Ticket Restaurant® Edenred. Perchè? Perché sono deducibili,

quindi ti permettono di avere un importante vantaggio fiscale per la tua attività.E aiutano anche i tuoi dipendenti, perché sono un integrazione al reddito esentasse oltre

che un benefit super spendibile, per la spesa, il pranzo, la cena o il food delivery all’interno

della rete di spendibilità Edenred, la più grande d’Italia perché comprende oltre 300 mila

strutture. E li puoi avere in formato carta ricaricabile e anche da app. [mostrando carta e

telefono]

V1. E se vuoi risparmiare anche tu vai su TicketRestaurant.it/TheBull

V2. Se hai un’azienda o sei un libero professionista scopri di più su TicketRestaurant.it

Allora, prima di andare alla ciccia dell’episodio, brevissima introduzione storica per chi non sapesse da dove arriva questa roba delle Small Cap e il mito (più falso che vero) che investire in società di piccola dimensione avrebbe un rendimento atteso maggiore che in società di grande dimensione.

O meglio, che in passato le Small Cap Americane abbiano disintegrato l’S&P 500 è fuori discussione.

Negli ultimi 50 anni le small cap hanno battuto l’S&P 500 in media di mezzo punto percentuale all’anno, un’enormità nel lungo termine.

Anche se ovviamente al costo di una maggiore volatilità, drawdown più profondi e un rapporto tra rendimento e rischio peggiore.

Però ci sono una serie di misunderstanding che hanno accompagnato questo fatto evidente che le small cap – e sottolineo: le small cap americane – abbiano sistematicamente battuto le large cap.

Intanto negli ultimi 30 anni questa cosa non si è più vista:

Le small cap americane hanno reso in media circa 1 punto percentuale in meno all’anno rispetto all’S&P 500 e con una volatilità molto più elevata, quasi 20% contro 15% all’anno.

Ma poi il grosso tema che è venuto riguarda il classico errore statistico che si chiama: “mistaken correlation for causation”, cioè confondere una correlazione con una causa.

In questo caso cosa significa?

Significa chiedersi: ma le small cap hanno reso di più in passato perché effettivamente sono un fattore di extra rendimento esattamente come lo sono per esempio Value, Momentum e Quality? o forse per altri motivi in passato le small cap hanno reso di più e quindi oggi non c’è una tesi robusta per dire: “se investo in piccole società ho un rendimento atteso superiore”?

Perché molto probabilmente per anni si è parlato di “effetto size”, ma fraintendendone il meccanismo.

Da dove nasce però la “scoperta” di questa che sembrerebbe un’anomalia del mercato?

Tutto nasce nel 1981, quando Rolf Banz pubblica

La relazione tra rendimento e valore di mercato delle azioni, in cui arriva alla conclusione che nei 40 anni precedenti

Le società più piccole avevano riportato un maggior rendimento adeguato al rischio rispetto alle società più grandi, concedendo tuttavia che non era chiaro se fossa la dimensione in sé il motivo di questo rendimento o qualche altro fattore correlato alla dimensione.

Come noto poi il mio eroe Gene Fama con il suo compagno di merende Ken French nel 1992 pubblicano il loro celeberrimo paper

The cross-section of expected stock returns in cui introducono il modello a 3 fattori e dicono, in breve: la variazione dei rendimenti attesi tra diverse tipologie di azioni non è spiegata da un solo fattore, il Market Beta, la sensibilità al mercato di riferimento prevista dal Capital Asset Pricing Model, ma anche da altri due fattori: Value, cioè società con basso prezzo rispetto al valore contabile, e appunto Size.

I rendimenti delle singole azioni non sarebbero quindi spiegabili unicamente dalla covarianza con i rendimenti del mercato di cui fanno parte, perché ci sono alcune azioni che presentano – diciamo così – delle anomalie: quelle con basso prezzo rispetto al book value e quelle più piccole, in media, sembrerebbero rendere di più.

Un po’ alla buona, ma il concetto è questo.

Per decenni, il messaggio è stato semplice: le società più piccole si portano dietro un rischio sistematico proprio, oltre a quello del mercato, e quindi l’investitore richiede un rendimento maggiore per investirci.

Una spiegazione classica era che queste aziende fossero più rischiose: meno liquide, più vulnerabili ai cicli economici, più difficili da analizzare.

Insomma: il mercato richiederebbe un premio per sopportare quel rischio aggiuntivo.

Peccato che, con l’accumularsi dei dati, quella relazione si sia indebolita fino quasi a scomparire.

Come dicevamo se guardiamo agli ultimi 30 anni, questa equazione sembra essersi rotta.

Le small caps non hanno più battuto sistematicamente le large.

E chi ha investito ciecamente nel fattore “dimensione” spesso si è trovato con più volatilità, più drawdown… e zero premio.

Non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, Giappone e mercati emergenti.

Da qui nasce la domanda: il size premium è morto, o semplicemente è stato frainteso?

Cerchiamo di capire molto velocemente perché allora SIZE non è quello che sembra.

Premetto che buona parte delle considerazioni di questo episodio sono tratte da due paper capolavoro prodotti, tanto per cambiare, dal dream team di AQR, l’hedge fund di Cliff Asness che come sapete è l’ospite dei miei sogni di questo podcast e che cascasse il mondo trascinerò qui da noi a costo di farmi dare un’ordinanza restrittiva.

Dicevo, i paper sono:

Fact, Fiction, and the Size Effect, pubblicato sul Journal of Portfolio Management nel 2018 e

Size Matters, if you control your Junk, sempre del 2018 ma questo pubblicato sul Journal of Financial Economics.

Ora tranquilli che non andiamo a impelagarci in questioni accademiche.

Il bello dei paper di AQR è che sono tutti dei super geni con PhD in finanza – e molti sono proprio professori di Finanza – ma hanno sempre un approccio molto pratico, visto che alla fine hanno un hedge fund da portare avanti.

Allora sul discorso small ci sono appunto una serie di problemi nel considerarlo un fattore robusto di per sé.

Ci sono intanto 3 Falsi miti:

NUMERO UNO: non è vero che sia un’anomalia piuttosto forte ampiamente documentata.

Anzi non sembra nemmeno un’anomalia, ma in effetti una volta che si corregge per i dati imperfetti che si usavano in passato e una volta che si aggiusta il delisting bias, cioè il fatto che alcune società negli anni sono uscite dal mercato e quindi la loro performance negativa ha viziato positivamente la statistica delle small cap, non rimane al size premium significativo.

Piuttosto – attenzione che questa cosa è importante – il maggior rendimento delle società più piccole si può spiegare semplicemente con il fatto che sono più volatili e hanno un beta più alto.

E quindi rendono di più, come previsto dal modello classico del CAPM.

Detto altrimenti: una volta che correggi per il rischio di mercato, le small cap non rendono di più delle large cap – ma appunto perché hanno un beta più alto non perché sono più piccole. Correlation, not causation.

Invece altri fattori, come value, quality e momentum mostrano un premium che è indipendente dal fattore mercato – cioè portano un extrarendimento proprio, on top alla loro sensibilità al mercato di cui fanno parte.

Inoltre l’extra rendimento storico delle small cap, più che un fattore a sé stante, sembrerebbe invece una sorta di premio per il fatto che le società più piccole sono poco liquide.

Quindi, in sintesi: una volta che correggi per gli errori di misurazioni e rimetti dentro anche le azioni di quelle società in disgrazia che si sono delistate, quello che resta è un extra rendimento che sembra dipendere principalmente da due cose:

Dal fatto che sono azioni con beta più alto, più volatili e sensibili al mercato

E meno liquide, quindi soggette a mispricing, a errori nell’attribuzione dei prezzi.

FALSO MITO NUMERO DUE: non è vero che l’effetto size è robusto a prescindere da come lo definisci.

Cosa vuol dire?

Value, per esempio, ha dimostrato di essere un fattore che funziona anche se lo definisci in modo diverso: basso prezzo rispetto al valore contabile, basso prezzo rispetto al free cash flow, basso prezzo rispetto agli utili e così via.

Cioè è una caratteristica persistente delle azioni con prezzi bassi rispetto ai fondamentali delle società sottostanti, non dipende dal fatto di definire Value in un modo specifico.

Invece Small Cap ha funzionato usando solo il valore di mercato, il market cap, come criterio.

Usando altri criteri, come il valore degli asset, il numero di dipendenti, il fatturato e così via l’effetto scompare.

Inoltre il fenomeno è molto debole, si dice, “out-of-sample”.

Questa cosa in statistica è importante.

Se io guardo un certo, campione, come per esempio un certo periodo storico, e “scopro” un certo fenomeno ricorrente devo chiedermi: è dovuto a quel particolare campione che ho scelto o funziona anche fuori dal campione, “out-of-sample” appunto.

Rispetto Value, Momentum e Low Volatility, per esempio, Size è il fattore con lo Sharpe ratio più basso out-of-sample.

Quindi mentre gli altri fattori più robusti funzionano piuttosto bene in diversi campioni storici, su diversi mercati internazionali e per diverse asset class, quindi non solo azioni, ma anche obbligazioni, valute, commodity, futures e così via, Size invece sembra una prerogativa delle azioni americane ed è molto legato al periodo di riferimento.

Il Falso Mito NUMERO TRE, infine, è che non è vero che siccome nelle società più piccole alcuni fattori si manifestano con più forza – soprattutto value è maggiormente presente nelle small cap rispetto alle large cap – dicevo, non è vero che se certi fattori sono più forti nelle small caps, allora questa è una prova che investire in società più piccole di per sé porti rendimenti supplementari.

Potrebbe essere semplicemente che quelle piccole sono meno liquide, più difficili da shortare, più volatili, con più investitori retail e quindi per queste ragioni certi fattori persistono con più forza.

Ma anche qui parleremmo di una correlazione, non di una causa.

Ci sono poi una serie di fatti difficilmente coerenti con l’idea che investire in size abbia di per sé un maggior rendimento atteso.

Intanto, come dicevamo, l’effetto si è drasticamente ridotto dopo gli anni ’80, una volta che sono usciti i primi paper.

Se confrontiamo la performance dell’S&P 500 con quella delle small cap americane nei 40 anni precedenti la pubblicazione del paper di Fama e French, c’è un abisso.

Le small cap, lungo quel quel periodo, avrebbero reso quasi il triplo, con quasi 3 punti percentuali di rendimento extra ogni anno in media.

Nei trent’anni successivi, invece, abbiamo visto che la performance delle small cap si è ridotta nettamente

E questo nonostante una maggiore volatilità – quindi in termini di rendimento aggiustato per il rischio il divario sarebbe ancora più ampio.

Inoltre nei dati storici c’è una forte distorsione: il risultato è largamente dominato dal cosiddetto “effetto Gennaio”. Ammesso e non concesso che un premio per investire in piccole società americane ci sia, questo si è concentrato quasi esclusivamente a Gennaio, probabilmente per ragioni legate a quando gli americani pagano ribilanciano per motivi fiscali e ai turnover dei fondi comuni in quel periodo. Se però togli gennaio dai campioni, il premio scompare.

Il fatto che quindi ci sia questa anomalia stagionale indebolisce nettamente l’investment case in questa asset class.

Infine non c’è solo il bias di Gennaio. C’è anche il fatto che questo presunto premio è concentrato quasi esclusivamente nelle società più piccole tra quelle più piccole, le cosiddette microcap.

Infatti se escludiamo il 10% composto dalle società più piccole, il rendimento medio scende di oltre il 60% e il premio rispetto a quello che sarebbe già previsto dal CAPM scompare del tutto.

Quindi il size effect, ancora una volta, sarebbe una prerogativa molto particolare di un pugno di microsocietà che però nella realtà sono molto difficilmente investibili, perché la scarsa liquidità di queste azioni e i costi di transazione più elevate finiscono poi per consumare ogni eventuale rendimento supplementare.

Insomma, la conclusione drastica che emerge dagli studi che sono stati fatti nei decenni successivi a quando il fattore SIZE è stato scoperto è che il fattore SIZE, in sé e per sé, non esiste – o comunque:

O è molto debole, instabile e poco persistente;

O è difficilmente investibile;

Oppure è semplicemente legato al fatto che le società più piccole sono più volatili – però allora non è un fattore di rischio peculiare, ma vale per qualunque azione grande o piccola più volatile e con un beta più alto rispetto al mercato di cui fa parte.

Quindi il fattore Size non è un fattore.

Però, la storia non finisce qui.

In realtà per Size c’è comunque un parziale lieto fine.

Ci sarebbe una spiegazione un po’ complicata da fare – ma proviamo a semplificare al massimo.

Saremo poco rigorosi e un po’ imprecisi ma sticazzi.

Mettiamola così: il fattore size esisterebbe e sarebbe piuttosto solido e statisticamente significativo se filtrato per un altro fattore, quello che generalmente chiamiamo Quality e che è una versione più estesa del fattore Profittabilità.

Spieghiamo bene in che senso.

Ricordiamoci che la definizione tecnica di un fattore è:

Prendo un certo mercato di riferimento, per esempio il Russel 3000 che traccia quasi tutte le azioni statunitensi;

Compro, cioè vado long come si dice, le società che esprimono maggiormente un certo fattore e

Vendo allo scoperto, cioè vado short, quelle che lo esprimono meno.

E si fa in questo modo per isolare il contributo del singolo fattore, perché altrimenti la sola parte long sarebbe sporcata da altri fattori e in generale dal market beta.

Value per esempio cos’è: long azioni di società con prezzi bassi rispetto a metriche di bilancio come valore contabile, free cash flow e così via e short quelle con i prezzi più alti (High minus Low).

Momentum è long quelle che sono andate su di più e short quelle che sono andate giù di più (Up minus Down).

Quality, infine, è long quelle con maggiore ritorno sull’equity, basso debito e stabilità degli utili e short quelle cosiddette “junk”, cioè di cattiva qualità (Quality minus Junk).

Size allora cos’è: long società più piccole e short quelle più grandi.

Siccome però le società più piccole tendono ad essere più junk, di minore qualità, mentre quelle più grandi sono mediamente di maggiore qualità, cosa succede?

Succede che con il fattore size tu hai due fattori che litigano tra loro:

Long quelle più piccole, teoricamente darebbe il size premium, il rendimento supplementare per il fatto che investi in società a minore capitalizzazione;

Però nel frattempo sei short quelle più grandi e di maggiore qualità, e quindi vai a perdere il rendimento extra delle società di maggiore qualità.

Questo potrebbe essere un motivo strutturale per cui non si vede un size premium stabile e persistente: il premio per la dimensione viene consumato dal fatto di andare contro al premio per la qualità.

Se invece filtri per il criterio “quality”, size diventa improvvisamente più stabile, persistente, robusto in diverse definizioni, non è più soggetto all’effetto gennaio e in generale il premio delle small ricompare anche negli ultimi 30 anni.

In conclusione quindi non sarebbero le società più piccole di per sé a portare un maggiore rendimento sistematico, ma le società più piccole di qualità.

Olè!, la teoria è parzialmente salva.

Però dal punto di vista pratico resta un tema gigante, che è ben spiegato in un paper di Blitz e Hanuer di Robeco

Dal titolo Settling the Size Matter, che è un gioco di parole per dire: risolvere una volta per tutte la questione del fattore size.

Il paper ha una cattiva e una buona notizia per quanto riguarda l’investibilità pratica del fattore size.

La cattiva notizia è che è molto difficile filtrare per qualità a priori, mentre invece il legame tra size e quality emerge a posteriori quando si vanno a guardare le performance passate. Quindi sì, small quality sarebbe una buona idea, ma difficile da implementare.

La buona notizia però è che tutti i paper, sia quelli di AQR che questo di Robeco arrivano alla conclusione che per l’investitore long only, che quindi non ha posizioni di vendita allo scoperto, un’esposizione alle small cap potrebbe essere utile, ma non tanto perché ci sia un premio small cap da prendere, ma perché sotto certe condizioni gli altri fattori si manifestano maggiormente nelle small cap rispetto alle large cap.

Principalmente Value, ma anche momentum, tendono ad essere più accentuati in un portafoglio tiltato verso small cap.

La loro conclusione è quindi che

Un tilt verso azioni small cap in portafogli long-only può servire come un potente catalizzatore per sprigionare il potenziale pieno degli altri fattori.

E nella stessa direzione va anche il paper di AQR, che sostiene che

Anche se non c’è un vero e proprio razionale dietro all’idea di sovrappesare le small cap, può essere comunque un’idea solida per catturare un maggior rendimento in eccesso di altri fattori.

Quindi il loro – tra moltissime virgolette – consiglio non sarebbe quello di sovrappesare in maniera naive le società più piccole (e questo è uno dei motivi per cui gli Equal weight non mi piacciono troppo) ma un certo tipo di small cap, ossia quelle con maggiori caratteristiche value, momentum e quality.

È un fatto piuttosto noto in effetti che per esempio Small Cap Value abbia storicamente reso molto di più di un indice di semplici small cap.

Circa 13,5% all’anno contro 11,5% dal 1972 ad oggi.

E con un miglior risk-adjusted return: più rendimento e minor volatiltà.

Ma allora, domanda che milioni di italiani si staranno facendo in questo momento,

MA PERCHE’ NON INVESTO IN SMALL CAP?

Beh, intanto partiamo dal presupposto che potrebbe essere un’idea del menga e che invece Small Cap sarebbe esattamente ciò che manca al mio portafoglio.

Però, terminata la parte seria dell’episodio, da cui ciascuno può trarre le conclusioni che meglio ritiene, passiamo alle mie considerazioni soggettive e quindi buone come quegli ultimi due cetrioli sottaceto rimasti in fondo al frigorifero da 3 anni che non mangio non solo perché probabilmente poi muoio ma anche perché altrimenti devo andare a buttare il vasetto di vetro.

È così che tengo in scacco mia moglie.

Allora, ci sono una serie di cose da dire.

Partiamo da quella più facile: la teoria è una cosa, l’implementazione pratica è un’altra.

Implementare una strategia small cap è complicato per i motivi che abbiamo visto, perché sulla carta tutto bello, ma nella pratica ci sono tante frizioni – e soprattutto tanti costi – che potrebbero ciucciarti via ogni beneficio supplementare.

I TER degli ETF small cap sono leggermente più alti, ma ovviamente l’aspetto più problematico sono soprattutto i costi impliciti, che derivano dal maggior turnover dei fondi e dalla minor liquidità dei sottostanti.

Quindi, come dire, la teoria magari è buona, ma è più difficile portarsi a casa il risultato sperato.

Inoltre negli ultimi 10 anni la partita è stata a senso unico:

L’S&P 500, in dollari e con dividendi reinvestiti, ha reso oltre il 280%.

Il Russell 2000, l’indice delle small cap americane, ha reso appena il 140%.

L’MSCI US Small Value ha reso il 172%.

A dire il vero se guardiamo gli ultimi 5 anni c’è un fatto curioso che salta all’occhio.

MSCI US Small Cap Value è cresciuto di più dell’s&P 500, ma l’extra performance è dovuta in maniera quasi esclusiva ad un boom che c’era stato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, quando le buone notizie sui vaccini anti-covid avevano rianimato l’economia globale con il botto.

Però questo era più che altro il riflesso del fatto che tra febbraio e marzo l’indice small cap value era crollato in maniera particolarmente dolorosa:

Ma questa è una cosa abbastanza tipica delle small cap.

Tendono ad avere dei periodi di sovraperformance assolutamente eccezionali e quindi perdersi anche solo pochi giorni può compromettere anni di risultati.

Quindi, è un investimento complicato da implementare.

Seconda cosa, un po’ più tecnica.

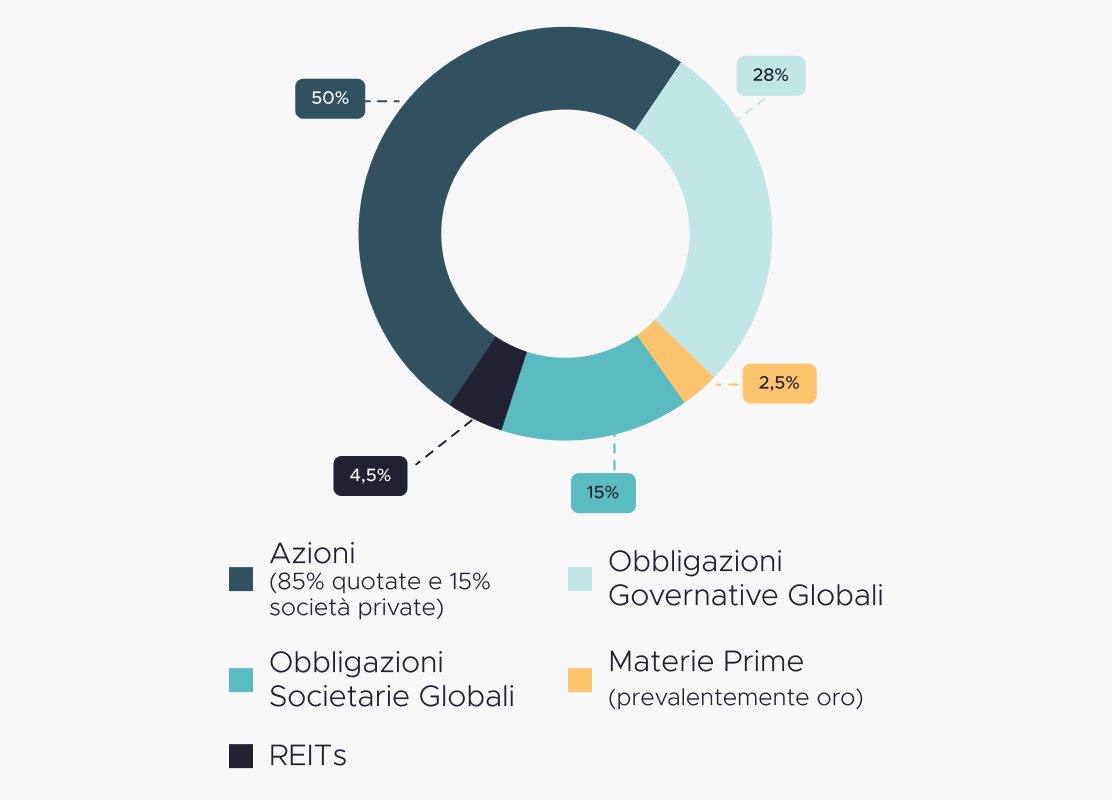

Chi mi segue da un po’ sa che nel mio portafoglio utilizzo strumenti che danno un tilt verso Value, Quality e Momentum.

Se qualcuno è interessato a saperne di più, consiglio il video “Come investo i miei soldi” su YouTube, o l’episodio 185 del podcast.

Abbiamo visto commentando i paper che Small Cap di per sé non porta rendimento extra in maniera sistematica, però può amplificare l’esposizione agli altri fattori – o perlomeno questa cosa vale per il mercato americano, sugli altri mercati si vede meno.

Quindi uno potrebbe dire: un tilt verso le Small Value americane ci potrebbe stare, con duplice effetto:

Ridurrebbe la concentrazione nelle big tech,

E invece che farlo in maniera naive come con un Equal Weight, lo fa in maniera ragionata perché usa un filtro value.

Fair.

Sulla carta è una cosa che mi tenta.

Però ho questo dubbio.

Avendo già un’esposizione diretta a Value, Quality e Momentum, quanto aggiunge un’esposizione anche alle Small Cap?

Facendo dei backtest fino a 30 anni fa, più o meno da quando esistono indici fattoriali organici, non sembra che ci sarebbe mai stato un particolare beneficio:

Una combinazione di Value, Momentum e Quality avrebbe funzionato meglio di altre combinazioni con un aggiunta di Small Cap o Small Value – e questo sia negli ultimi 30, 10 e 5 anni, con una volatilità minore e un rendimento medio maggiore.

Quindi:

Sì, potrebbe esserci del senso ad aggiungere Small Cap Value americane;

Dall’altra parte non sono certo del valore aggiunto di introdurre un ulteriore fattore di rischio nel portafoglio. Dati alla mano, non sembra ci sarebbe stato.

A onor del vero c’è però un aspetto sotto il quale il portafoglio migliora aggiungendo Small Value, che è l’Ulcer Index, l’indice dell’Ulcera.

Questo è un indice interessante perché misura quanto a lungo e quanto profondamente un certo portafoglio va in drawdown.

Più alto è il valore, più aumenta l’ulcera, perché il portafoglio va sotto più a lungo e/o per più tempo.

Aggiungere small value avrebbe quindi dato drawdown massimi leggermente più bassi e tempi di recupero leggermente più brevi.

Non una roba però da stravolgere il senso di tutto.

Ora, on top a queste due cose, ce ne sono altre due che non mi fanno impazzire all’idea di avere small cap in portafoglio – che però sono più ragionamenti qualitativi che quantitativi.

Da un lato Small Value probabilmente dà il meglio in momenti in cui il mercato attraversa cicli di correzione e soprattutto durante le prime fasi di recovery.

Se guardiamo ai rendimenti rolling a 5 anni, l’S&P 500 ha battuto nettamente Small Value nella seconda metà degli anni ’80, durante il bull run della dot-com bubble e chiaramente, in maniera devastante, negli ultimi 10 anni grosso modo, con poche eccezioni.

Small Value invece siè affermato nella prima parte degli anni ’90 e soprattutto durante il decennio perduto, fino intorno al 2013-2014.

Cosa ci dice questo?

Ci dice che probabilmente le fasi di mercato dominate da forte momentum e dal dominio di realtà più grandi e innovativi non sono quelle in cui small value performa al meglio.

È chiaro che i cicli si alternano, però ci sono si stanno affermando dei trend che oggi mi sembrano ostacoli strutturali per le small cap.

Ce ne sono tre che mi ronzano in testa.

Il PRIMO è viviamo in un’economia dominata dalla scalabilità.

La dimensione non è più un handicap, come poteva esserlo nei conglomerati industriali del passato; oggi è un vantaggio competitivo, soprattutto se parliamo di colossi tech, molto veloci, flessibili e adattabili a contesti che cambiano in fretta.

Le piattaforme globali, i network effects, il capitale a basso costo, la capacità di attrarre i migliori talenti – sono tutte forze che favoriscono i grandi, non i piccoli.

Oggi le grandi aziende crescono più in fretta, sono più profittevoli, e reinvestono a costi di capitale più bassi che in passato.

Ricordo che Il costo del capitale è il rendimento che investitori e creditori si aspettano dall’azienda per darle i soldi.

È il costo “medio” di finanziarsi tra debito (quindi obbligazioni, prestiti) e capitale proprio (cioè azioni).

Quello che per me investitore è rendimento atteso, per l’azienda è costo del capitale.

Quindi se le mega cap finanziano a costi molto più bassi delle small cap aumenta il loro vantaggio competitivo e si alzano le barrirere all’ingresso.

Possono innovare più velocemente, assumere i talenti migliori, acquisire concorrenza, resistere agli shock.

Per dirla con Nassim Taleb, è un’economia sempre più da Extremistan, dove la scala è un super-potere.

Se i big hanno accesso quasi infinito a capitale a basso costo, lo small-cap premium diventa molto più difficile da catturare

Quindi in un mondo dove “the winner takes all”, pochi vincitori prendono tutto, non è detto che persista un premio per il fatto di essere piccoli. Forse è solo un residuo di un’epoca industriale diversa.

Il SECONDO riguarda la prospettiva dei tassi di interesse a lungo termine. Se siamo entrati in un contesto di tassi reali più alti – in attesa di capire fino a che punto si spingeranno le forzature sulla Federal Reserve – questo diventa uno scenario macroeconomico sfavorevole per le aziende piccole.

Quando i tassi reali salgono, il costo del capitale aumenta ulteriormente, e per le small cap pesa di più perché hanno più debito nei bilanci, meno accesso ai mercati obbligazionari e dipendono di più dal credito bancario.

Ogni incremento dei tassi reali si traduce in margini più sottili e valutazioni più basse.

Inoltre, le small cap sono spesso azioni a lunga duration: gran parte del loro valore dipende dai flussi futuri, quindi la loro valutazione è molto più sensibile ai tassi di sconto.

E in un mondo di tassi reali crescenti, questo si può tradurre in valutazioni più basse.

Infine, c’è anche una questione di liquidità: tassi reali più alti spingono gli investitori verso grandi aziende solide, liquide e globali.

Il TERZO motivo riguarda come è cambiato il ciclo di vita delle small cap rispetto al passato.

Su questo il nostro amico Ben Carlson ha fatto vedere delle statistiche che parlando più di mille parole che potrei dire io.

Intanto si è alzata nettamente l’età media delle società che si quotano.

Negli anni 80 e 90 entro i dieci anni di vita le società facevano un IPO e si quotavano.

Dal 2000 in poi, invece, andiamo dai 10 a 15 anni di vita.

Fonte: Torsten Slok, Apollo.

Quindi se le società tendono a quotarsi più tardi è possibile che parte dello small premium – sempre ammesso che ci sia mai stato – viene perso prima che la società finisca in borsa.

E uno dei motivi principali è da ricercarsi nel ruolo delle società di Private Equity.

Negli ultimi 25 anni il numero di società americane quotate si è sensibilmente ridotto, mentre quello di società non quotate partecipate da fondi di private equity è esploso:

Fonte: Scott Galloway

C’erano quasi 7.000 società quotate nel 2000 e oggi sono circa 4.500.

Invece le società con dentro fondi di Private Equity erano circa 2000 25 anni fa e oggi sono oltre 11.000.

Questa presenza massiccia dei fondi di private equity solleva due temi:

Uno è: se le società si quotano più tardi perché si finanziano sui mercati privati, allora tendono ad arrivare sul mercato con dimensioni maggiori;

Ma soprattutto: non sarà forse che i fondi di private equity arrivano a società migliori rispetto a quelle in cui potrei investire io prendendo un indice di small cap?

Forse il risultato è che le small caps che arrivano in borsa non sono più le migliori, ma quelle che non sono state selezionate dal private market.

Condivido con molti il sospetto che la crescita del private equity eserciti una pressione verso il basso sulla qualità media delle small cap.

È sicuramente un fatto incontrovertibile che la qualità del Russell 2000, del più grande indice di small cap americane, si sia deteriorata negli ultimi 30 anni, almeno se la misuriamo in termini di profitti attesi.

Nell 1995 solo il 5% delle società aveva l’aspettativa di essere in perdita l’anno successivo.

Oggi circa il 30% delle società non è profittevole.

È colpa del Private Equity?

È possibile che la crescita del private equity abbia contribuito a tenere buone società fuori dal mercato più a lungo, che poi si sono quotate già grandi, così come società quotate di successo sono magari state delistate per rimanere private.

Al contrario sono almeno 10 anni che il trend negli Stati Uniti è:

Nuove società poco profittevoli che si quotano e

Società molto profittevoli che si delistano.

Tanto che dal covid in poi il rapporto mediano tra profitto lordo e asset delle società neo quotate era inferiore al 10%, contro il doppio di dieci anni prima.

Quindi, insomma, già le small cap non mi facevano impazzire, già la teoria finanziaria che ci sta dietro sta in piedi come un mobile dell’IKEA quando finisco di montarlo e mi ritrovo con delle viti in più, se poi aggiungiamo questi tre fattori non è che proprio mi venga tutta sta voglia del mondo di investirci.

Dicevo però che potrei sbagliarmi.

E lungi da me voler trascinare qualcuno di voi nelle mie paturnie.

Se oggi qualcuno mi chiedesse di trovare tre motivi per investire in Small Cap tirerei fuori questi.

Il PRIMO è banalmente ciclico: le small cap sottoperformano le large cap da tanto, salvo sporadiche finestre episodiche.

E noi sappiamo che i lunghi cicli della finanza tendono più ad alternarsi, che a proseguire in linea retta.

Quindi, verrebbe da dire, proprio il fatto che hanno sofferto a lungo potrebbe rappresentare una buona tesi di investimento contrarian.

Il SECONDO motivo è che, paradossalmente, si potrebbe creare una congiuntura positiva per le Small Cap, almeno negli Stati Uniti.

Da un lato le politiche di Trump sono protezionistiche e potrebbero favorire aziende locali e meno internazionali delle Big dell’S&P 500. E’ un grandissimo “potrebbero” perché mentre lo dico non sono convintissimo, perché bisogna anche capire gli impatti dei dazi sulle supply chain di queste società, ma facciamo finta che ci sia un beneficio netto.

Dall’altro la corsa del Private Equity si è un po’ raffreddata ultimamente. Fino al 2021, con tassi ultrabassi e denaro facile, le attività di Leveraged Buyout crescevano anno per anno che era una meraviglia. Dal 2022 in poi si è invece ridimensionata e il trend di questi ultimi anni è decrescente.

Contestualmente le quotazioni di nuove società sono nuovamente risalite dopo il crollo del 2022 e magari questo può portare un maggior numero di giovani società di potenziale sul mercato.

Si pensi che nel 2021 so sono state 227 IPO negli Stati Uniti, mentre nel 2022 appena 48.

Nella prima metà del 2025 invece ne sono state fatte già 102.

Il TERZO motivo è che, se proprio dovessi farlo, lo farei in maniera filtrata secondo quello che abbiamo visto nella prima parte dell’episodio, probabilmente scegliendo una di queste due soluzioni, che mi sembrano più convincenti rispetto ad altre.

Naturalmente: non è un consiglio di investimento, anzi date per scontato che dico cazzate.

Però, pour parler, pistola alla tempia andrei su cose di questo tipo.

Prima idea: Small Cap Value US + Small Cap Value Europe.

Non è che la scelta sia molto ampia, mi sembra che ci sono solo due ETF di State Street che fanno questa cosa.

Uno appunto sulle azioni americane

E uno sulle azioni Europee

Entrami con un costo di 0,3% all’anno.

Curiosamente un portafoglio azionario fatto 50-50 su questi due indici negli ultimi 30 anni avrebbe disintegrato un investimento sull’MSCI World

Parliamo di un ritorno del 10,8% contro 8,5%, anche se a fronte di una volatilità molto più elevata, 18,5% contro 14,5%.

Negli ultimi 10 anni le sorte si sono esattamente invertite, ma come dicevo nella motivazione numero uno per investire oggi in small cap, storia dei mercati è quella di una ruota che gira.

In ogni caso andrei su questi strumenti invece che su indici small cap puri perché per i motivi spiegati all’inizio dell’episodio, questo è più un modo per catturare il rendimento in eccesso del fattore Value – che in passato si è mostrato più persistente tra le small caps – che non un premio diretto per il fatto di investire in società più piccole.

L’altra idea, invece, è quella di investire in uno strumento più attivo come per esempio questo strumento di Avantis, che insieme a Dimensional Fund è probabilmente tra le società più forti nell’emissione di ETF su Small Cap.

Di Dimensional non c’è ancora niente in Europa, mentre Avantis ne ha lanciati tre, di cui uno è appunto

Avantis Global Small Cap Value.

Nonostante sia stato lanciato da un anno ha già oltre 400 milioni di asset under management.

Costicchia, perché parliamo di 0,39% all’anno, ma per essere un ETF attivo che investe in un mercato tipicamente poco liquido e dai costi elevati non è poi molto di più di un ETF puramente indicizzato sulle small cap.

Per la versione UCITS non abbiamo dati molto significativi, ma la performance degli ultimi 5 anni della versione americana che investe in small cap internazionali è stata impressionante.

17,37% di rendimento medio annuo contro 9,24% del MSCI World exUSA Small Cap Index.

Idem per la versione sulle small cap value americane:

20,41% di rendimento medio annuo contro il 14,59% del Russell 2000 Value.

Ovviamente le performance passate non dicono nulla dei rendimenti futuri, ma questo tipo di strumenti è interessante perché interpreta in maniera non naif la teoria finanziaria sulle small cap e non si limita a selezionare in maniera statica società con bassa capitalizzazione e basso prezzo rispetto al book value, ma applica anche un filtro qualitativo che è il rapporto tra profittabilità e valore contabile, che è un modo per ridurre la parte junk dell’esposizione alle small cap.

Oh, alla fine scrivendo quest’episodio sul perché non investo in small cap va che mi sta venendo il pallino di iniziare a farlo.

Nel caso lo farei con una di queste due soluzioni.

In attesa della terza opzione, visto che l’arrivo in Europa entro fine anno di Dimensional Funds sarebbe una grande notizia

Pare che entro la fine del 2025 lanceranno 2 ETF, di cui uno su Mid e Small Cap Value dei Mercati Sviluppati.

Dimensional sarebbe la mia prima scelta del cuore, fosse anche solo perché nel suo Investment Research Committee siede un consulente piuttosto bravo

A cui nel 2013 capitò di vincere il nobel per l’economia per avere sviluppato l’ipotesi dei mercati efficienti e che sempre casualmente venne a trovarci un anno fa nel nostro podcast.

Così, mi sento legato per la vita a questo signore.

Per concludere, oggi non investo in small caps per tre motivi semplici:

Il premio size puro è statisticamente debole.

Il premio size corretto per qualità è già dentro ai miei fattori Value e Quality.

Infine, il mondo potrebbe non premiare più la dimensione ridotta, ma la scala efficiente.

Eppure, potrei sbagliarmi – anzi c’è una buona probabilità che sia così.

Del resto la storia dei fattori è ciclica: muoiono, rinascono, cambiano forma.

Forse, in un mondo che tornerà a essere più locale, frammentato e meno dominato dalle Big Tech, le small caps di qualità saranno di nuovo protagoniste.

Non perché piccole, ma perché maggiormente antifragili.

Bene amici miei, fine dell’episodio di oggi, spero vi sia piaciuto e che il viaggio nel mondo delle small cap vi abbia soddisfatto.

Così non fosse fatemelo sapere, così facciamo subito la parte due per rispondere a tutti i vostri dubbi residui.

Nel frattempo vi invito a mettere segui e attivare le notifiche su Spotify, Apple Podcast e Youtube e a supportarci per permetterci di continuare a produrre contenuti che vi spiegano che non è la dimensione che conta ma la qualità […questa è una minchiata gigante come poche altre che ho detto…] sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento assieme, sempre qui naturalmente con The Bull il tuo podcast di finanza personale.

Bentornati a The Bull – il tuo podcast di finanza personale

Come uno squalo che gira intorno alla sua preda avvicinandosi sempre di più, anche noi abbiamo sfiorato l’argomento di oggi più e più volte, ma senza mai andare fino in fondo e dare una trattazione pressoché esaustiva sul tema: “ma… investire in Small Caps no?”.

Il motivo?

Semplice, le small caps non mi sono mai piaciute – è una cosa proprio di pelle.

E se una cosa non mi piace, dovrei torturarmi il cervello per costringermi a mettermi lì tre giorni a scrivere un episodio come dio comanda.

Almeno finché non trovo il movente giusto che mi accende l’interesse.

L’assist buono è arrivato proprio dallo scorso episodio, che nel caso ve lo foste persi – gravissimo! – è stato dedicato all’investimento in indici equal weight.

La conclusione di quell’episodio – attenzione spoiler alert per chi non l’ha ancora visto – era stata che un indice equal weight ha generalmente un tilt sproporzionato verso size, verso le società più piccole di un indice.

In passato, in contesti di mercato con bassa concentrazione, bassa dispersione delle valutazioni e tendenzialmente in fasi di regressione verso la media, una versione equal weight dell’S&P 500 avrebbe battuto il suo più famoso cugino pesato per capitalizzazione;

Però questo non garantisce una sovraperformance a lungo termine, soprattutto perché il tilt verso size è molto sporco e il fatto di sovrapesare le small cap, le società a più bassa capitalizzazione, non è necessariamente una garanzia di maggior rendimento. Anzi.

Quel discorso l’abbiamo poi lasciato lì perché il focus era un altro.

Ma oggi chiudiamo il cerchio e parliamo di queste cose:

Del perché il fattore SIZE non è quello che la maggior parte delle persone pensa e di tutti i falsi miti che attorniano l’idea di investire in small cap;

Dei motivi per cui oggi in particolare le small cap potrebbero avere vita più dura che in passato;

E infine del perché io che non ci investo potrei sbagliarmi.

Vedrete che questo è un episodio in cui fondamentalmente distruggiamo il fattore size, ma poi all’ultimo secondo lo salviamo, anche se in un’altra forma.

E il finale è particolarmente importante perché se uno vuole investire in small caps, dovrebbe tenere presente le considerazioni finali che faremo perché hanno delle conseguenze pratiche sugli strumenti che si scelgono.

Come dico sempre il segreto numero 1 del successo degli investimenti sono i risparmi.

E se hai una partita IVA o un’impresa c’è un super alleato che ti può aiutare a risparmiare

sulle tasse: i buoni pasto Ticket Restaurant® Edenred. Perchè? Perché sono deducibili,

quindi ti permettono di avere un importante vantaggio fiscale per la tua attività.E aiutano anche i tuoi dipendenti, perché sono un integrazione al reddito esentasse oltre

che un benefit super spendibile, per la spesa, il pranzo, la cena o il food delivery all’interno

della rete di spendibilità Edenred, la più grande d’Italia perché comprende oltre 300 mila

strutture. E li puoi avere in formato carta ricaricabile e anche da app. [mostrando carta e

telefono]

V1. E se vuoi risparmiare anche tu vai su TicketRestaurant.it/TheBull

V2. Se hai un’azienda o sei un libero professionista scopri di più su TicketRestaurant.it

Allora, prima di andare alla ciccia dell’episodio, brevissima introduzione storica per chi non sapesse da dove arriva questa roba delle Small Cap e il mito (più falso che vero) che investire in società di piccola dimensione avrebbe un rendimento atteso maggiore che in società di grande dimensione.

O meglio, che in passato le Small Cap Americane abbiano disintegrato l’S&P 500 è fuori discussione.

Negli ultimi 50 anni le small cap hanno battuto l’S&P 500 in media di mezzo punto percentuale all’anno, un’enormità nel lungo termine.

Anche se ovviamente al costo di una maggiore volatilità, drawdown più profondi e un rapporto tra rendimento e rischio peggiore.

Però ci sono una serie di misunderstanding che hanno accompagnato questo fatto evidente che le small cap – e sottolineo: le small cap americane – abbiano sistematicamente battuto le large cap.

Intanto negli ultimi 30 anni questa cosa non si è più vista:

Le small cap americane hanno reso in media circa 1 punto percentuale in meno all’anno rispetto all’S&P 500 e con una volatilità molto più elevata, quasi 20% contro 15% all’anno.

Ma poi il grosso tema che è venuto riguarda il classico errore statistico che si chiama: “mistaken correlation for causation”, cioè confondere una correlazione con una causa.

In questo caso cosa significa?

Significa chiedersi: ma le small cap hanno reso di più in passato perché effettivamente sono un fattore di extra rendimento esattamente come lo sono per esempio Value, Momentum e Quality? o forse per altri motivi in passato le small cap hanno reso di più e quindi oggi non c’è una tesi robusta per dire: “se investo in piccole società ho un rendimento atteso superiore”?

Perché molto probabilmente per anni si è parlato di “effetto size”, ma fraintendendone il meccanismo.

Da dove nasce però la “scoperta” di questa che sembrerebbe un’anomalia del mercato?

Tutto nasce nel 1981, quando Rolf Banz pubblica

La relazione tra rendimento e valore di mercato delle azioni, in cui arriva alla conclusione che nei 40 anni precedenti

Le società più piccole avevano riportato un maggior rendimento adeguato al rischio rispetto alle società più grandi, concedendo tuttavia che non era chiaro se fossa la dimensione in sé il motivo di questo rendimento o qualche altro fattore correlato alla dimensione.

Come noto poi il mio eroe Gene Fama con il suo compagno di merende Ken French nel 1992 pubblicano il loro celeberrimo paper

The cross-section of expected stock returns in cui introducono il modello a 3 fattori e dicono, in breve: la variazione dei rendimenti attesi tra diverse tipologie di azioni non è spiegata da un solo fattore, il Market Beta, la sensibilità al mercato di riferimento prevista dal Capital Asset Pricing Model, ma anche da altri due fattori: Value, cioè società con basso prezzo rispetto al valore contabile, e appunto Size.

I rendimenti delle singole azioni non sarebbero quindi spiegabili unicamente dalla covarianza con i rendimenti del mercato di cui fanno parte, perché ci sono alcune azioni che presentano – diciamo così – delle anomalie: quelle con basso prezzo rispetto al book value e quelle più piccole, in media, sembrerebbero rendere di più.

Un po’ alla buona, ma il concetto è questo.

Per decenni, il messaggio è stato semplice: le società più piccole si portano dietro un rischio sistematico proprio, oltre a quello del mercato, e quindi l’investitore richiede un rendimento maggiore per investirci.

Una spiegazione classica era che queste aziende fossero più rischiose: meno liquide, più vulnerabili ai cicli economici, più difficili da analizzare.

Insomma: il mercato richiederebbe un premio per sopportare quel rischio aggiuntivo.

Peccato che, con l’accumularsi dei dati, quella relazione si sia indebolita fino quasi a scomparire.

Come dicevamo se guardiamo agli ultimi 30 anni, questa equazione sembra essersi rotta.

Le small caps non hanno più battuto sistematicamente le large.

E chi ha investito ciecamente nel fattore “dimensione” spesso si è trovato con più volatilità, più drawdown… e zero premio.

Non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, Giappone e mercati emergenti.

Da qui nasce la domanda: il size premium è morto, o semplicemente è stato frainteso?

Cerchiamo di capire molto velocemente perché allora SIZE non è quello che sembra.

Premetto che buona parte delle considerazioni di questo episodio sono tratte da due paper capolavoro prodotti, tanto per cambiare, dal dream team di AQR, l’hedge fund di Cliff Asness che come sapete è l’ospite dei miei sogni di questo podcast e che cascasse il mondo trascinerò qui da noi a costo di farmi dare un’ordinanza restrittiva.

Dicevo, i paper sono:

Fact, Fiction, and the Size Effect, pubblicato sul Journal of Portfolio Management nel 2018 e

Size Matters, if you control your Junk, sempre del 2018 ma questo pubblicato sul Journal of Financial Economics.

Ora tranquilli che non andiamo a impelagarci in questioni accademiche.

Il bello dei paper di AQR è che sono tutti dei super geni con PhD in finanza – e molti sono proprio professori di Finanza – ma hanno sempre un approccio molto pratico, visto che alla fine hanno un hedge fund da portare avanti.

Allora sul discorso small ci sono appunto una serie di problemi nel considerarlo un fattore robusto di per sé.

Ci sono intanto 3 Falsi miti:

NUMERO UNO: non è vero che sia un’anomalia piuttosto forte ampiamente documentata.

Anzi non sembra nemmeno un’anomalia, ma in effetti una volta che si corregge per i dati imperfetti che si usavano in passato e una volta che si aggiusta il delisting bias, cioè il fatto che alcune società negli anni sono uscite dal mercato e quindi la loro performance negativa ha viziato positivamente la statistica delle small cap, non rimane al size premium significativo.

Piuttosto – attenzione che questa cosa è importante – il maggior rendimento delle società più piccole si può spiegare semplicemente con il fatto che sono più volatili e hanno un beta più alto.

E quindi rendono di più, come previsto dal modello classico del CAPM.

Detto altrimenti: una volta che correggi per il rischio di mercato, le small cap non rendono di più delle large cap – ma appunto perché hanno un beta più alto non perché sono più piccole. Correlation, not causation.

Invece altri fattori, come value, quality e momentum mostrano un premium che è indipendente dal fattore mercato – cioè portano un extrarendimento proprio, on top alla loro sensibilità al mercato di cui fanno parte.

Inoltre l’extra rendimento storico delle small cap, più che un fattore a sé stante, sembrerebbe invece una sorta di premio per il fatto che le società più piccole sono poco liquide.

Quindi, in sintesi: una volta che correggi per gli errori di misurazioni e rimetti dentro anche le azioni di quelle società in disgrazia che si sono delistate, quello che resta è un extra rendimento che sembra dipendere principalmente da due cose:

Dal fatto che sono azioni con beta più alto, più volatili e sensibili al mercato

E meno liquide, quindi soggette a mispricing, a errori nell’attribuzione dei prezzi.

FALSO MITO NUMERO DUE: non è vero che l’effetto size è robusto a prescindere da come lo definisci.

Cosa vuol dire?

Value, per esempio, ha dimostrato di essere un fattore che funziona anche se lo definisci in modo diverso: basso prezzo rispetto al valore contabile, basso prezzo rispetto al free cash flow, basso prezzo rispetto agli utili e così via.

Cioè è una caratteristica persistente delle azioni con prezzi bassi rispetto ai fondamentali delle società sottostanti, non dipende dal fatto di definire Value in un modo specifico.

Invece Small Cap ha funzionato usando solo il valore di mercato, il market cap, come criterio.

Usando altri criteri, come il valore degli asset, il numero di dipendenti, il fatturato e così via l’effetto scompare.

Inoltre il fenomeno è molto debole, si dice, “out-of-sample”.

Questa cosa in statistica è importante.

Se io guardo un certo, campione, come per esempio un certo periodo storico, e “scopro” un certo fenomeno ricorrente devo chiedermi: è dovuto a quel particolare campione che ho scelto o funziona anche fuori dal campione, “out-of-sample” appunto.

Rispetto Value, Momentum e Low Volatility, per esempio, Size è il fattore con lo Sharpe ratio più basso out-of-sample.

Quindi mentre gli altri fattori più robusti funzionano piuttosto bene in diversi campioni storici, su diversi mercati internazionali e per diverse asset class, quindi non solo azioni, ma anche obbligazioni, valute, commodity, futures e così via, Size invece sembra una prerogativa delle azioni americane ed è molto legato al periodo di riferimento.

Il Falso Mito NUMERO TRE, infine, è che non è vero che siccome nelle società più piccole alcuni fattori si manifestano con più forza – soprattutto value è maggiormente presente nelle small cap rispetto alle large cap – dicevo, non è vero che se certi fattori sono più forti nelle small caps, allora questa è una prova che investire in società più piccole di per sé porti rendimenti supplementari.

Potrebbe essere semplicemente che quelle piccole sono meno liquide, più difficili da shortare, più volatili, con più investitori retail e quindi per queste ragioni certi fattori persistono con più forza.

Ma anche qui parleremmo di una correlazione, non di una causa.

Ci sono poi una serie di fatti difficilmente coerenti con l’idea che investire in size abbia di per sé un maggior rendimento atteso.

Intanto, come dicevamo, l’effetto si è drasticamente ridotto dopo gli anni ’80, una volta che sono usciti i primi paper.

Se confrontiamo la performance dell’S&P 500 con quella delle small cap americane nei 40 anni precedenti la pubblicazione del paper di Fama e French, c’è un abisso.

Le small cap, lungo quel quel periodo, avrebbero reso quasi il triplo, con quasi 3 punti percentuali di rendimento extra ogni anno in media.

Nei trent’anni successivi, invece, abbiamo visto che la performance delle small cap si è ridotta nettamente

E questo nonostante una maggiore volatilità – quindi in termini di rendimento aggiustato per il rischio il divario sarebbe ancora più ampio.

Inoltre nei dati storici c’è una forte distorsione: il risultato è largamente dominato dal cosiddetto “effetto Gennaio”. Ammesso e non concesso che un premio per investire in piccole società americane ci sia, questo si è concentrato quasi esclusivamente a Gennaio, probabilmente per ragioni legate a quando gli americani pagano ribilanciano per motivi fiscali e ai turnover dei fondi comuni in quel periodo. Se però togli gennaio dai campioni, il premio scompare.

Il fatto che quindi ci sia questa anomalia stagionale indebolisce nettamente l’investment case in questa asset class.

Infine non c’è solo il bias di Gennaio. C’è anche il fatto che questo presunto premio è concentrato quasi esclusivamente nelle società più piccole tra quelle più piccole, le cosiddette microcap.

Infatti se escludiamo il 10% composto dalle società più piccole, il rendimento medio scende di oltre il 60% e il premio rispetto a quello che sarebbe già previsto dal CAPM scompare del tutto.

Quindi il size effect, ancora una volta, sarebbe una prerogativa molto particolare di un pugno di microsocietà che però nella realtà sono molto difficilmente investibili, perché la scarsa liquidità di queste azioni e i costi di transazione più elevate finiscono poi per consumare ogni eventuale rendimento supplementare.

Insomma, la conclusione drastica che emerge dagli studi che sono stati fatti nei decenni successivi a quando il fattore SIZE è stato scoperto è che il fattore SIZE, in sé e per sé, non esiste – o comunque:

O è molto debole, instabile e poco persistente;

O è difficilmente investibile;

Oppure è semplicemente legato al fatto che le società più piccole sono più volatili – però allora non è un fattore di rischio peculiare, ma vale per qualunque azione grande o piccola più volatile e con un beta più alto rispetto al mercato di cui fa parte.

Quindi il fattore Size non è un fattore.

Però, la storia non finisce qui.

In realtà per Size c’è comunque un parziale lieto fine.

Ci sarebbe una spiegazione un po’ complicata da fare – ma proviamo a semplificare al massimo.

Saremo poco rigorosi e un po’ imprecisi ma sticazzi.

Mettiamola così: il fattore size esisterebbe e sarebbe piuttosto solido e statisticamente significativo se filtrato per un altro fattore, quello che generalmente chiamiamo Quality e che è una versione più estesa del fattore Profittabilità.

Spieghiamo bene in che senso.

Ricordiamoci che la definizione tecnica di un fattore è:

Prendo un certo mercato di riferimento, per esempio il Russel 3000 che traccia quasi tutte le azioni statunitensi;

Compro, cioè vado long come si dice, le società che esprimono maggiormente un certo fattore e

Vendo allo scoperto, cioè vado short, quelle che lo esprimono meno.

E si fa in questo modo per isolare il contributo del singolo fattore, perché altrimenti la sola parte long sarebbe sporcata da altri fattori e in generale dal market beta.

Value per esempio cos’è: long azioni di società con prezzi bassi rispetto a metriche di bilancio come valore contabile, free cash flow e così via e short quelle con i prezzi più alti (High minus Low).

Momentum è long quelle che sono andate su di più e short quelle che sono andate giù di più (Up minus Down).

Quality, infine, è long quelle con maggiore ritorno sull’equity, basso debito e stabilità degli utili e short quelle cosiddette “junk”, cioè di cattiva qualità (Quality minus Junk).

Size allora cos’è: long società più piccole e short quelle più grandi.

Siccome però le società più piccole tendono ad essere più junk, di minore qualità, mentre quelle più grandi sono mediamente di maggiore qualità, cosa succede?

Succede che con il fattore size tu hai due fattori che litigano tra loro:

Long quelle più piccole, teoricamente darebbe il size premium, il rendimento supplementare per il fatto che investi in società a minore capitalizzazione;

Però nel frattempo sei short quelle più grandi e di maggiore qualità, e quindi vai a perdere il rendimento extra delle società di maggiore qualità.

Questo potrebbe essere un motivo strutturale per cui non si vede un size premium stabile e persistente: il premio per la dimensione viene consumato dal fatto di andare contro al premio per la qualità.

Se invece filtri per il criterio “quality”, size diventa improvvisamente più stabile, persistente, robusto in diverse definizioni, non è più soggetto all’effetto gennaio e in generale il premio delle small ricompare anche negli ultimi 30 anni.

In conclusione quindi non sarebbero le società più piccole di per sé a portare un maggiore rendimento sistematico, ma le società più piccole di qualità.

Olè!, la teoria è parzialmente salva.

Però dal punto di vista pratico resta un tema gigante, che è ben spiegato in un paper di Blitz e Hanuer di Robeco

Dal titolo Settling the Size Matter, che è un gioco di parole per dire: risolvere una volta per tutte la questione del fattore size.

Il paper ha una cattiva e una buona notizia per quanto riguarda l’investibilità pratica del fattore size.

La cattiva notizia è che è molto difficile filtrare per qualità a priori, mentre invece il legame tra size e quality emerge a posteriori quando si vanno a guardare le performance passate. Quindi sì, small quality sarebbe una buona idea, ma difficile da implementare.

La buona notizia però è che tutti i paper, sia quelli di AQR che questo di Robeco arrivano alla conclusione che per l’investitore long only, che quindi non ha posizioni di vendita allo scoperto, un’esposizione alle small cap potrebbe essere utile, ma non tanto perché ci sia un premio small cap da prendere, ma perché sotto certe condizioni gli altri fattori si manifestano maggiormente nelle small cap rispetto alle large cap.

Principalmente Value, ma anche momentum, tendono ad essere più accentuati in un portafoglio tiltato verso small cap.

La loro conclusione è quindi che

Un tilt verso azioni small cap in portafogli long-only può servire come un potente catalizzatore per sprigionare il potenziale pieno degli altri fattori.

E nella stessa direzione va anche il paper di AQR, che sostiene che

Anche se non c’è un vero e proprio razionale dietro all’idea di sovrappesare le small cap, può essere comunque un’idea solida per catturare un maggior rendimento in eccesso di altri fattori.

Quindi il loro – tra moltissime virgolette – consiglio non sarebbe quello di sovrappesare in maniera naive le società più piccole (e questo è uno dei motivi per cui gli Equal weight non mi piacciono troppo) ma un certo tipo di small cap, ossia quelle con maggiori caratteristiche value, momentum e quality.

È un fatto piuttosto noto in effetti che per esempio Small Cap Value abbia storicamente reso molto di più di un indice di semplici small cap.

Circa 13,5% all’anno contro 11,5% dal 1972 ad oggi.

E con un miglior risk-adjusted return: più rendimento e minor volatiltà.

Ma allora, domanda che milioni di italiani si staranno facendo in questo momento,

MA PERCHE’ NON INVESTO IN SMALL CAP?

Beh, intanto partiamo dal presupposto che potrebbe essere un’idea del menga e che invece Small Cap sarebbe esattamente ciò che manca al mio portafoglio.

Però, terminata la parte seria dell’episodio, da cui ciascuno può trarre le conclusioni che meglio ritiene, passiamo alle mie considerazioni soggettive e quindi buone come quegli ultimi due cetrioli sottaceto rimasti in fondo al frigorifero da 3 anni che non mangio non solo perché probabilmente poi muoio ma anche perché altrimenti devo andare a buttare il vasetto di vetro.

È così che tengo in scacco mia moglie.

Allora, ci sono una serie di cose da dire.

Partiamo da quella più facile: la teoria è una cosa, l’implementazione pratica è un’altra.

Implementare una strategia small cap è complicato per i motivi che abbiamo visto, perché sulla carta tutto bello, ma nella pratica ci sono tante frizioni – e soprattutto tanti costi – che potrebbero ciucciarti via ogni beneficio supplementare.

I TER degli ETF small cap sono leggermente più alti, ma ovviamente l’aspetto più problematico sono soprattutto i costi impliciti, che derivano dal maggior turnover dei fondi e dalla minor liquidità dei sottostanti.

Quindi, come dire, la teoria magari è buona, ma è più difficile portarsi a casa il risultato sperato.

Inoltre negli ultimi 10 anni la partita è stata a senso unico:

L’S&P 500, in dollari e con dividendi reinvestiti, ha reso oltre il 280%.

Il Russell 2000, l’indice delle small cap americane, ha reso appena il 140%.

L’MSCI US Small Value ha reso il 172%.

A dire il vero se guardiamo gli ultimi 5 anni c’è un fatto curioso che salta all’occhio.

MSCI US Small Cap Value è cresciuto di più dell’s&P 500, ma l’extra performance è dovuta in maniera quasi esclusiva ad un boom che c’era stato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, quando le buone notizie sui vaccini anti-covid avevano rianimato l’economia globale con il botto.

Però questo era più che altro il riflesso del fatto che tra febbraio e marzo l’indice small cap value era crollato in maniera particolarmente dolorosa:

Ma questa è una cosa abbastanza tipica delle small cap.

Tendono ad avere dei periodi di sovraperformance assolutamente eccezionali e quindi perdersi anche solo pochi giorni può compromettere anni di risultati.

Quindi, è un investimento complicato da implementare.

Seconda cosa, un po’ più tecnica.

Chi mi segue da un po’ sa che nel mio portafoglio utilizzo strumenti che danno un tilt verso Value, Quality e Momentum.

Se qualcuno è interessato a saperne di più, consiglio il video “Come investo i miei soldi” su YouTube, o l’episodio 185 del podcast.

Abbiamo visto commentando i paper che Small Cap di per sé non porta rendimento extra in maniera sistematica, però può amplificare l’esposizione agli altri fattori – o perlomeno questa cosa vale per il mercato americano, sugli altri mercati si vede meno.

Quindi uno potrebbe dire: un tilt verso le Small Value americane ci potrebbe stare, con duplice effetto:

Ridurrebbe la concentrazione nelle big tech,

E invece che farlo in maniera naive come con un Equal Weight, lo fa in maniera ragionata perché usa un filtro value.

Fair.

Sulla carta è una cosa che mi tenta.

Però ho questo dubbio.

Avendo già un’esposizione diretta a Value, Quality e Momentum, quanto aggiunge un’esposizione anche alle Small Cap?

Facendo dei backtest fino a 30 anni fa, più o meno da quando esistono indici fattoriali organici, non sembra che ci sarebbe mai stato un particolare beneficio:

Una combinazione di Value, Momentum e Quality avrebbe funzionato meglio di altre combinazioni con un aggiunta di Small Cap o Small Value – e questo sia negli ultimi 30, 10 e 5 anni, con una volatilità minore e un rendimento medio maggiore.

Quindi:

Sì, potrebbe esserci del senso ad aggiungere Small Cap Value americane;

Dall’altra parte non sono certo del valore aggiunto di introdurre un ulteriore fattore di rischio nel portafoglio. Dati alla mano, non sembra ci sarebbe stato.

A onor del vero c’è però un aspetto sotto il quale il portafoglio migliora aggiungendo Small Value, che è l’Ulcer Index, l’indice dell’Ulcera.

Questo è un indice interessante perché misura quanto a lungo e quanto profondamente un certo portafoglio va in drawdown.

Più alto è il valore, più aumenta l’ulcera, perché il portafoglio va sotto più a lungo e/o per più tempo.

Aggiungere small value avrebbe quindi dato drawdown massimi leggermente più bassi e tempi di recupero leggermente più brevi.

Non una roba però da stravolgere il senso di tutto.

Ora, on top a queste due cose, ce ne sono altre due che non mi fanno impazzire all’idea di avere small cap in portafoglio – che però sono più ragionamenti qualitativi che quantitativi.

Da un lato Small Value probabilmente dà il meglio in momenti in cui il mercato attraversa cicli di correzione e soprattutto durante le prime fasi di recovery.

Se guardiamo ai rendimenti rolling a 5 anni, l’S&P 500 ha battuto nettamente Small Value nella seconda metà degli anni ’80, durante il bull run della dot-com bubble e chiaramente, in maniera devastante, negli ultimi 10 anni grosso modo, con poche eccezioni.

Small Value invece siè affermato nella prima parte degli anni ’90 e soprattutto durante il decennio perduto, fino intorno al 2013-2014.

Cosa ci dice questo?

Ci dice che probabilmente le fasi di mercato dominate da forte momentum e dal dominio di realtà più grandi e innovativi non sono quelle in cui small value performa al meglio.

È chiaro che i cicli si alternano, però ci sono si stanno affermando dei trend che oggi mi sembrano ostacoli strutturali per le small cap.

Ce ne sono tre che mi ronzano in testa.

Il PRIMO è viviamo in un’economia dominata dalla scalabilità.

La dimensione non è più un handicap, come poteva esserlo nei conglomerati industriali del passato; oggi è un vantaggio competitivo, soprattutto se parliamo di colossi tech, molto veloci, flessibili e adattabili a contesti che cambiano in fretta.

Le piattaforme globali, i network effects, il capitale a basso costo, la capacità di attrarre i migliori talenti – sono tutte forze che favoriscono i grandi, non i piccoli.

Oggi le grandi aziende crescono più in fretta, sono più profittevoli, e reinvestono a costi di capitale più bassi che in passato.

Ricordo che Il costo del capitale è il rendimento che investitori e creditori si aspettano dall’azienda per darle i soldi.

È il costo “medio” di finanziarsi tra debito (quindi obbligazioni, prestiti) e capitale proprio (cioè azioni).

Quello che per me investitore è rendimento atteso, per l’azienda è costo del capitale.

Quindi se le mega cap finanziano a costi molto più bassi delle small cap aumenta il loro vantaggio competitivo e si alzano le barrirere all’ingresso.

Possono innovare più velocemente, assumere i talenti migliori, acquisire concorrenza, resistere agli shock.

Per dirla con Nassim Taleb, è un’economia sempre più da Extremistan, dove la scala è un super-potere.

Se i big hanno accesso quasi infinito a capitale a basso costo, lo small-cap premium diventa molto più difficile da catturare

Quindi in un mondo dove “the winner takes all”, pochi vincitori prendono tutto, non è detto che persista un premio per il fatto di essere piccoli. Forse è solo un residuo di un’epoca industriale diversa.

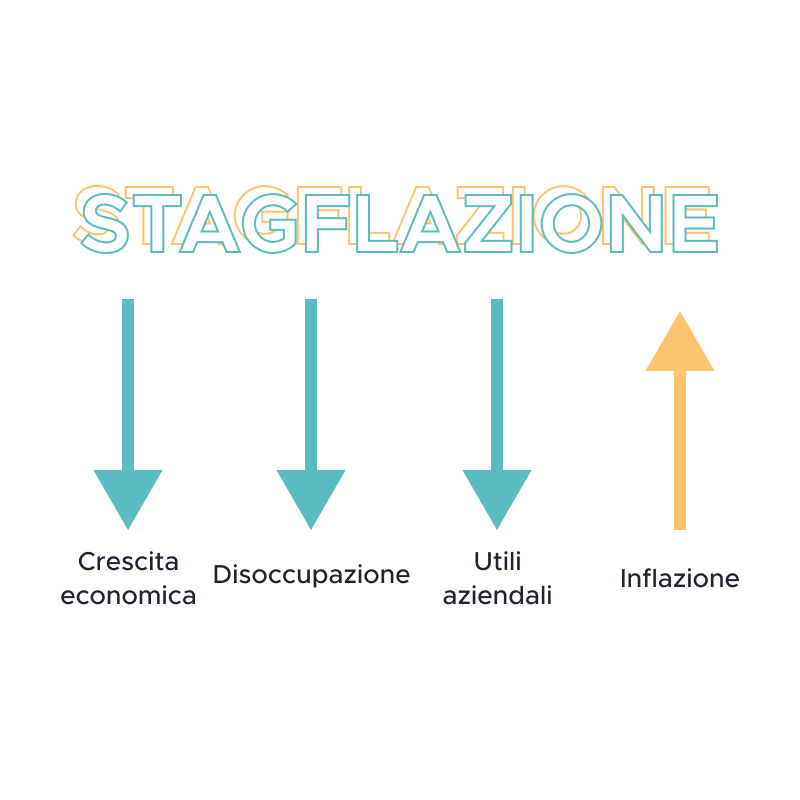

Il SECONDO riguarda la prospettiva dei tassi di interesse a lungo termine. Se siamo entrati in un contesto di tassi reali più alti – in attesa di capire fino a che punto si spingeranno le forzature sulla Federal Reserve – questo diventa uno scenario macroeconomico sfavorevole per le aziende piccole.

Quando i tassi reali salgono, il costo del capitale aumenta ulteriormente, e per le small cap pesa di più perché hanno più debito nei bilanci, meno accesso ai mercati obbligazionari e dipendono di più dal credito bancario.

Ogni incremento dei tassi reali si traduce in margini più sottili e valutazioni più basse.

Inoltre, le small cap sono spesso azioni a lunga duration: gran parte del loro valore dipende dai flussi futuri, quindi la loro valutazione è molto più sensibile ai tassi di sconto.

E in un mondo di tassi reali crescenti, questo si può tradurre in valutazioni più basse.

Infine, c’è anche una questione di liquidità: tassi reali più alti spingono gli investitori verso grandi aziende solide, liquide e globali.

Il TERZO motivo riguarda come è cambiato il ciclo di vita delle small cap rispetto al passato.

Su questo il nostro amico Ben Carlson ha fatto vedere delle statistiche che parlando più di mille parole che potrei dire io.

Intanto si è alzata nettamente l’età media delle società che si quotano.

Negli anni 80 e 90 entro i dieci anni di vita le società facevano un IPO e si quotavano.

Dal 2000 in poi, invece, andiamo dai 10 a 15 anni di vita.

Fonte: Torsten Slok, Apollo.

Quindi se le società tendono a quotarsi più tardi è possibile che parte dello small premium – sempre ammesso che ci sia mai stato – viene perso prima che la società finisca in borsa.

E uno dei motivi principali è da ricercarsi nel ruolo delle società di Private Equity.

Negli ultimi 25 anni il numero di società americane quotate si è sensibilmente ridotto, mentre quello di società non quotate partecipate da fondi di private equity è esploso:

Fonte: Scott Galloway

C’erano quasi 7.000 società quotate nel 2000 e oggi sono circa 4.500.

Invece le società con dentro fondi di Private Equity erano circa 2000 25 anni fa e oggi sono oltre 11.000.

Questa presenza massiccia dei fondi di private equity solleva due temi:

Uno è: se le società si quotano più tardi perché si finanziano sui mercati privati, allora tendono ad arrivare sul mercato con dimensioni maggiori;

Ma soprattutto: non sarà forse che i fondi di private equity arrivano a società migliori rispetto a quelle in cui potrei investire io prendendo un indice di small cap?

Forse il risultato è che le small caps che arrivano in borsa non sono più le migliori, ma quelle che non sono state selezionate dal private market.

Condivido con molti il sospetto che la crescita del private equity eserciti una pressione verso il basso sulla qualità media delle small cap.

È sicuramente un fatto incontrovertibile che la qualità del Russell 2000, del più grande indice di small cap americane, si sia deteriorata negli ultimi 30 anni, almeno se la misuriamo in termini di profitti attesi.

Nell 1995 solo il 5% delle società aveva l’aspettativa di essere in perdita l’anno successivo.

Oggi circa il 30% delle società non è profittevole.

È colpa del Private Equity?

È possibile che la crescita del private equity abbia contribuito a tenere buone società fuori dal mercato più a lungo, che poi si sono quotate già grandi, così come società quotate di successo sono magari state delistate per rimanere private.

Al contrario sono almeno 10 anni che il trend negli Stati Uniti è:

Nuove società poco profittevoli che si quotano e

Società molto profittevoli che si delistano.

Tanto che dal covid in poi il rapporto mediano tra profitto lordo e asset delle società neo quotate era inferiore al 10%, contro il doppio di dieci anni prima.

Quindi, insomma, già le small cap non mi facevano impazzire, già la teoria finanziaria che ci sta dietro sta in piedi come un mobile dell’IKEA quando finisco di montarlo e mi ritrovo con delle viti in più, se poi aggiungiamo questi tre fattori non è che proprio mi venga tutta sta voglia del mondo di investirci.

Dicevo però che potrei sbagliarmi.

E lungi da me voler trascinare qualcuno di voi nelle mie paturnie.

Se oggi qualcuno mi chiedesse di trovare tre motivi per investire in Small Cap tirerei fuori questi.

Il PRIMO è banalmente ciclico: le small cap sottoperformano le large cap da tanto, salvo sporadiche finestre episodiche.

E noi sappiamo che i lunghi cicli della finanza tendono più ad alternarsi, che a proseguire in linea retta.

Quindi, verrebbe da dire, proprio il fatto che hanno sofferto a lungo potrebbe rappresentare una buona tesi di investimento contrarian.

Il SECONDO motivo è che, paradossalmente, si potrebbe creare una congiuntura positiva per le Small Cap, almeno negli Stati Uniti.

Da un lato le politiche di Trump sono protezionistiche e potrebbero favorire aziende locali e meno internazionali delle Big dell’S&P 500. E’ un grandissimo “potrebbero” perché mentre lo dico non sono convintissimo, perché bisogna anche capire gli impatti dei dazi sulle supply chain di queste società, ma facciamo finta che ci sia un beneficio netto.

Dall’altro la corsa del Private Equity si è un po’ raffreddata ultimamente. Fino al 2021, con tassi ultrabassi e denaro facile, le attività di Leveraged Buyout crescevano anno per anno che era una meraviglia. Dal 2022 in poi si è invece ridimensionata e il trend di questi ultimi anni è decrescente.

Contestualmente le quotazioni di nuove società sono nuovamente risalite dopo il crollo del 2022 e magari questo può portare un maggior numero di giovani società di potenziale sul mercato.

Si pensi che nel 2021 so sono state 227 IPO negli Stati Uniti, mentre nel 2022 appena 48.

Nella prima metà del 2025 invece ne sono state fatte già 102.

Il TERZO motivo è che, se proprio dovessi farlo, lo farei in maniera filtrata secondo quello che abbiamo visto nella prima parte dell’episodio, probabilmente scegliendo una di queste due soluzioni, che mi sembrano più convincenti rispetto ad altre.

Naturalmente: non è un consiglio di investimento, anzi date per scontato che dico cazzate.

Però, pour parler, pistola alla tempia andrei su cose di questo tipo.

Prima idea: Small Cap Value US + Small Cap Value Europe.

Non è che la scelta sia molto ampia, mi sembra che ci sono solo due ETF di State Street che fanno questa cosa.

Uno appunto sulle azioni americane

E uno sulle azioni Europee

Entrami con un costo di 0,3% all’anno.

Curiosamente un portafoglio azionario fatto 50-50 su questi due indici negli ultimi 30 anni avrebbe disintegrato un investimento sull’MSCI World

Parliamo di un ritorno del 10,8% contro 8,5%, anche se a fronte di una volatilità molto più elevata, 18,5% contro 14,5%.

Negli ultimi 10 anni le sorte si sono esattamente invertite, ma come dicevo nella motivazione numero uno per investire oggi in small cap, storia dei mercati è quella di una ruota che gira.

In ogni caso andrei su questi strumenti invece che su indici small cap puri perché per i motivi spiegati all’inizio dell’episodio, questo è più un modo per catturare il rendimento in eccesso del fattore Value – che in passato si è mostrato più persistente tra le small caps – che non un premio diretto per il fatto di investire in società più piccole.

L’altra idea, invece, è quella di investire in uno strumento più attivo come per esempio questo strumento di Avantis, che insieme a Dimensional Fund è probabilmente tra le società più forti nell’emissione di ETF su Small Cap.

Di Dimensional non c’è ancora niente in Europa, mentre Avantis ne ha lanciati tre, di cui uno è appunto

Avantis Global Small Cap Value.

Nonostante sia stato lanciato da un anno ha già oltre 400 milioni di asset under management.

Costicchia, perché parliamo di 0,39% all’anno, ma per essere un ETF attivo che investe in un mercato tipicamente poco liquido e dai costi elevati non è poi molto di più di un ETF puramente indicizzato sulle small cap.

Per la versione UCITS non abbiamo dati molto significativi, ma la performance degli ultimi 5 anni della versione americana che investe in small cap internazionali è stata impressionante.

17,37% di rendimento medio annuo contro 9,24% del MSCI World exUSA Small Cap Index.

Idem per la versione sulle small cap value americane:

20,41% di rendimento medio annuo contro il 14,59% del Russell 2000 Value.

Ovviamente le performance passate non dicono nulla dei rendimenti futuri, ma questo tipo di strumenti è interessante perché interpreta in maniera non naif la teoria finanziaria sulle small cap e non si limita a selezionare in maniera statica società con bassa capitalizzazione e basso prezzo rispetto al book value, ma applica anche un filtro qualitativo che è il rapporto tra profittabilità e valore contabile, che è un modo per ridurre la parte junk dell’esposizione alle small cap.

Oh, alla fine scrivendo quest’episodio sul perché non investo in small cap va che mi sta venendo il pallino di iniziare a farlo.

Nel caso lo farei con una di queste due soluzioni.

In attesa della terza opzione, visto che l’arrivo in Europa entro fine anno di Dimensional Funds sarebbe una grande notizia

Pare che entro la fine del 2025 lanceranno 2 ETF, di cui uno su Mid e Small Cap Value dei Mercati Sviluppati.

Dimensional sarebbe la mia prima scelta del cuore, fosse anche solo perché nel suo Investment Research Committee siede un consulente piuttosto bravo

A cui nel 2013 capitò di vincere il nobel per l’economia per avere sviluppato l’ipotesi dei mercati efficienti e che sempre casualmente venne a trovarci un anno fa nel nostro podcast.

Così, mi sento legato per la vita a questo signore.

Per concludere, oggi non investo in small caps per tre motivi semplici:

Il premio size puro è statisticamente debole.

Il premio size corretto per qualità è già dentro ai miei fattori Value e Quality.

Infine, il mondo potrebbe non premiare più la dimensione ridotta, ma la scala efficiente.

Eppure, potrei sbagliarmi – anzi c’è una buona probabilità che sia così.

Del resto la storia dei fattori è ciclica: muoiono, rinascono, cambiano forma.

Forse, in un mondo che tornerà a essere più locale, frammentato e meno dominato dalle Big Tech, le small caps di qualità saranno di nuovo protagoniste.