5 Verità sui mercati da 130 anni di storia (tra cui una incredibile)

Il passato raramente preannuncia il futuro, ma conoscere la lunghissima storia dei mercati può mostrare alcune dinamiche ricorrenti con incredibile precisione ad ogni ciclo finanziario. 5 Verità emerse da oltre 130 anni di storia, di cui una che ha dell'incredibile.

247. 5 Verità sui mercati da 130 anni di storia (tra cui una incredibile)

Risorse

Punti Chiave

Analisi storica dei mercati: impatto di commercio, guerra, inflazione, governo e cicli trentennali delle azioni.

Distinguere bull market da bolle (endogene); importanza di diversificazione e preparazione psicologica per affrontare i crolli futuri.

Trascrizione Episodio

Bentornati a The Bull, il tuo podcast di finanza personale.

Questo è un podcast che da due anni e mezzo cerca di fare una cosa: ragionare insieme a voi su come sia meglio investire i nostri soldi NON in un particolare momento storico, ma in un qualunque momento storico.

È vero, a volte parliamo di cosa è successo nel passato, soprattutto quando facciamo i backtest.

E a volte cerchiamo di interrogarci sulle caratteristiche del presente, soprattutto quando inizia ad esserci odore di cambio di regime macroeconomico.

Ma generalmente fa tutto questo per proiettare lo sguardo al futuro, là, in un tempo imprecisato di cui non sappiamo nulla, avvolto dall’incertezza, confidando che le decisioni che prendiamo oggi siano abbastanza robuste per affrontare al meglio tutte le variabili imprevedibili che si presenteranno lungo la nostra strada.

Per una volta però guardarsi indietro può valer la pena: interrogare la storia, per capire il futuro.

Non il prossimo anno.

Non i prossimi 5 anni.

Forse neanche i prossimi 10.

Ma piuttosto per capire i lunghi cicli che se allarghiamo un po’ lo sguardo sembrano riprodursi con una sorprendente precisione ad ogni era dell’uomo.

Questo episodio ha quasi un’unica fonte — e direi che questa fonte la si potrebbe considerare a buon diritto una sorta di piccola Bibbia apocrifa dei mercati finanziari.

Bryan Taylor — che curiosamente porta il nome del chitarrista e il cognome del batterista dei Queen, quindi suppongo che da qualche parte del mondo esisterà anche un Roger May — dicevo Bryan Taylor da 33 anni chief Economist di Finaeon e per 17 anni Professore di finanza alla California State University produce da anni un lavoro monumentale dal titolo incredibilmente umile: Guide to global stock market — e oggi naturalmente ci riferiamo all’edizione 2025 di questa guida.

Stiamo parlando di un malloppo di 339 pagine, che vi linko con grande gioia in descrizione, che vi racconta la storia di tutti i mercati azionari dal 1600 ad oggi. Ma proprio di tutti quelli principali, compresi Italia, Spagna, Irlanda e Svezia!

Insomma, se siete dei clienti private milionari di UBS — oppure volete spendere 395 sterline — potete avere il leggendario Yearbook scritto da Dimson, Marshall e Staunton, la fonte definitiva di qualunque informazione finanziaria di lungo termine.

Se invece volete una versione proletaria gratuita, scritta in Arial e impaginata peggio di una tesi triennale, allora sparatevi il malloppone di Taylor.

Chi vi parla non si è sognato minimamente di leggere tutte le 339 pagine anche perché della storia del mercato azionario del Belgio me ne frega il giusto, ma ci sono almeno un centinaio di pagine, soprattutto quelle iniziali e quelle dedicate a Stati Uniti, Mondo, Mondo ex Stati Uniti ed Europa che sono piuttosto istruttive.

Istruttive … finché resta sugli aspetti descrittivi.

Ogni tanto però il Dr. Taylor conclude i capitoli con delle considerazioni prospettiche che invece lasciano un po’ il tempo che trovano.

Su tutte, se leggerete il mattonazzo vedrete che è ricorrente una certa convinzione che — sulla base della storia e di una fotografia del presente –sembra probabile che per esempio il mercato azionario continuerà a sovraperformare gli altri mercati sviluppati anche nel futuro.

Qui secondo me — come si dice — è proprio dove casca il proverbiale asino.

Ci sono due errori di metodo nelle sue conclusioni.

Una è il bias di estrapolazione, l’altro è un’incoerenza con l’efficienza dei mercati.

Dire che siccome gli Stati Uniti hanno sovraperformato in passato per via di determinati fattori, non significa che lo faranno anche in futuro, per un motivo molto semplice: i fattori possono persistere, ma i prezzi di partenza contano. All’economia americana servirebbe una crescita esorbitante affinché l’S&P 500 renda tanto quanto i mercati exUS, che invece hanno valutazioni molto basse.

Vi ricordate?

Rifaccio un esempio fatto di recente: ammettiamo che le società paghino il 100% delgi utili come dividendi — per semplicità.

Se l’S&P 500 scambia a 23 volte gli utili futuri, parliamo di un rendimento del 4,3%.

L’MSCI exUS scambia a 15 volte, quindi 6,7%.

Servono quindi oltre 2 punti percentuali di crescita degli utili in più per le società dell’S&P 500 per dare lo stesso rendimento delle società exUS.

Sono d’accordo che l’economia americana abbia tutte le carte in regola per schiantare le altre. Ma che il suo mercato azionario necessariamente sovraperformi è una conclusione tutt’altro che scontata.

L’altra cosa è l’efficienza dei mercati.

Dedurre dalle informazioni del presente che un certo asset o un certo mercato sovraperformerà nel futuro è una contraddizione logica: i prezzi rifletterebbero questa circostanza e quindi ritorneremmo al punto precedente.

L’ovvietà della superiorità americana si traduce in prezzi più alti che riducono il rendimento atteso.

Questo non significa che l’S&P 500 non sovraperformerà anche in futuro gli altri mercati. Ma non è una conclusione ovvia dalle premesse attuali.

Quindi, meglio concentrarci sulle cose che Taylor ha scoperto sul passato, che non sulle sue previsioni sul futuro.

Quello che vorrei darvi oggi è un assaggio di questo casatiello finanziario che, come il casatiello napoletano, è pesantissimo, così pieno di roba che la densità di una stella di neutroni andrebbe misurata in frazioni di casatiello e, sempre come il casatiello, irresistibile.

Questo assaggio sarà in 5 portate, ossia 5 lezioni che oltre 130 anni di storia ci possono insegnare sui mercati azionari.

Pronti?

Vi…

No prima lo sponsor che tengo famiglia.

E un episodio dedicato alla storia della finanza non potrebbe non essere sponsorizzato dalla banca con cui storicamente, da sempre, investo i miei soldi: Fineco.

Per gli ultimi 26 anni Fineco è stata davanti a tutti nel trading online in Italia, fino a diventare oggi la piattaforma leader per l’investimento di milioni di investitori italiani.

Su Fineco ho anche il conto personale, quindi tutto il mio setup automatico fatto di reddito e investimento viene fatto ogni mese senza che manco me ne accorgo.

Il mio piano di accumulo, in questo momento, è fatto da 7 ETF e 1 ETC e pago circa 5 € al mese, dato che la maggior parte sono strumenti di iShares, Amundi e Xtrackers a zero commissioni di acquisto. E chi vuole può fare il pac il giorno del mese che preferisce, più volte al mese, o una volta ogni più mesi — massima flessibilità.

Usando il link in descrizione potete aprire sia un conto completo con 12 mesi a zero canone, sia un conto trading dedicato esclusivamente all’investimento e in entrambi i casi avrete 60 trade gratuiti da effettuare entro i primi 6 mesi.

Investire comporta dei rischi, il futuro è incerto e tante incognite ci aspettano: ma come insegna la legge di Lindy tanto cara a Nassim Taleb, almeno con il mio broker anche per i prossimi 26 anni ho un pensiero in meno.

Veniamo alle 5 lezioni dal passato per comprendere meglio il futuro.

NUMERO UNO: le 4 piaghe dei mercati

Taylor spiega in teoria e poi fa vedere in pratica, dati alla mano, che periodi generalmente positivi per i mercati, come 1981-2021, e periodi un po’ meno positivi, come il 1914-1980, sono stati determinati principalmente dalla combinazione di questi 4 fattori, che lui chiama “The 4 Horsemen”, con chiaro riferimento ai 4 cavalieri dell’apocalisse.

Questi 4 cavalieri sono:

– Il commercio

– La guerra

– L’inflazione e

– Il Governo.

Questi 4 cavalieri diventano 4 piaghe, come ho scritto nel titolo di quest’episodio, quando prendono la loro deformazione negativa, ovvero sia:

– Si riduce il libero commercio e aumentano dazi e restrizioni;

– Scoppiano guerre su scala più o meno larga;

– Sale l’inflazione e

– Aumenta l’interventismo del governo sull’impresa privata.

Il contesto migliore in assoluto per i mercati azionari è infatti quello in cui vige la massima libertà di scambi internazionali, non ci sono guerre, l’inflazione è bassa e lo stato non mette le mani nell’economia privata e sulle aziende che fa solo danni.

Come dite: “c’è un certo presidente color kaki che ha appena imposto dazi commerciali a tutti i Paesi del mondo, questi stanno facendo risalire l’inflazione, ha preso possesso del 10% di intel e ha chiesto il 15% di pizzo sul fatturato di Nvidia e Amd per vendere in Cina?”

Va beh, se non altro non ha dichiarato guerra a nessuno.

Oddio ogni tanto vuole invadere il Canada e la Groenlandia, ma si fa per ridere, non lo pensa veramente.

Poi, magari lui ha capito tutto e i pirla sono tutti gli altri.

Magari davvero inaugurerà una golden era per gli Stati Uniti e il suo boom economico si propagherà in tutto il mondo come accaduto nell’ultimo secolo.

In quattro mesi in tutti gli Stati Uniti sono state assunte meno persone che nel solo mese di aprile, ma il segretario al commercio Howard Lutnik ha detto che sta per esplodere un boom economico come non si era mai visto che finalmente darà lavoro a milioni di americani che non aspettano altro.

Sarà…

Comunque guardando nello specchietto retrovisore, in media nel passato le cose sono andate BENE con il libero commercio e MALE con i dazi; sono andate BENE senza inflazionie e MALE con l’inflazione; sono andate BENE quando lo stato pensava alle cose sue e sono andate MALE quando per esempio i governi comunisti hanno espropriato le imprese private; e naturalmente sono andate BENE quando non ci sono state grosse guerre e MALE quando guerre o prospettive di guerra si sono fatte largo.

I motivi sono evidenti:

Il libero commercio veicola, a livello globale, la migliore e più efficiente allocazione di capitali, risorse e competenze. Se lasci il mercato libero — adesso la dico un po’ male ma giusto per capirci — gli Italiani fanno food, abbigliamento di lusso, automazione industriale e tecnologie per il medicale e farmaceutico; gli americani fanno tech e servizi finanziari; i tedeschi e i giapponesi fanno auto e elettrodomestici e così via. Ciascuno produce eccellenze in base alla migliore allocazione delle proprie capabilities.

Le limitazioni al commercio invece incentivano in maniera inefficiente la produzione domestica anche in ambiti in cui non ci sono capabilities; sarebbe stato come costringere Sinner a fare l’insegnante di sci e Ibrahimovic a lavorare all’Ikea. Avete presente la lodevole industria automobilistica sovietica o la qualità di un abito da uomo Cinese?

E’ economia 101.

Il libero commercio massimizza il valore aggregato di tutto l’output produttivo.

Poi ovviamente questo non significa che ciascun singolo Paese ne beneficia.

Se ne beneficia a livello globale — e quindi serve integrazione.

Per questo negli ultimi 40 anni si è fatta una fatica immane a scrivere milioni di pagine di accordi bilaterali commerciali per agevolare il free trade.

Sputtanarlo ci vuole un attimo.

Ricostituirlo è un casino.

Fino a prova contraria il valore di un mercato azionario è il valore scontato dei suoi utili futuri.

Magari in futuro le cose saranno diverse, però 130 anni di storia ci dicono che quando c’è il libero commercio le aziende tendono a prosperare perché fanno più utili e i mercati ad andare e bene e viceversa.

Vedremo se questa teoria era sbagliata.

Inflazione, anche qui è ovvio.

Cosa succede quando sale l’inflazione? Aumentano i tassi d’interesse futuri.

Il valore presente di un certo flusso di reddito scende, perché viene scontato ad un tasso maggiore.

E’ banale: se l’inflazione corre, quel flusso di reddito futuro varrà sempre meno.

Le azioni nel lungo termine riescono a battere l’inflazione perché aumentano anche gli utili nominali e perché c’è un maggior premio per il rischio.

Le obbligazioni invece sappiamo che quando c’è un picco di inflazione crollano e possono stare sott’acqua per decenni, perché diversamente dalle azioni non hanno la capacità di fare performance annuali a doppia cifra in maniera sostenuta.

Il drawdown massimo dell’azionario globale nel 2022 è stato del 25%, intorno ad ottobre, ed è stato completamente recuperato, almeno in termini nominali, a gennaio del 2024.

I long term bond invece hanno perso anche il 50% del loro valore e sono ancora lontani anni luce dal break-even nominale, figurarsi quello reale.

L’inflazione è una bestia terribile.

Una recessione la curi stimolando la domanda.

Ma quando l’inflazione va fuori controllo rompe i mercati e innesca dinamiche complesse e dolorose da sedare.

L’interventismo del governo è altrettanto ovvio.

L’impiego del capitale pubblico in un’impresa è per definizione inefficiente, pieno di sprechi e solitamente l’interesse statale e quello imprenditoriale non coincidono.

Se qualcuno avesse qualche dubbio sull’argomento consiglio di ripercorrere la storia di Alitalia.

Poi, capisco che certi settori sono strategici e che quindi lo Stato possa avere interesse anche non strettamente economici a metterci mano: l’energia, la difesa, le telecomunicazioni e così via.

Però resta il fatto che un’impresa lasciata libera di perseguire la massimizzazione del suo profitto in un contesto competitivo di libero mercato ha tutti i migliori incentivi naturali di questa terra a creare prodotti e servizi vincenti.

Metti soldi pubblici e dirigenti che devono far coincidere interessi d’impresa con interessi politici e otterrai sicuramente qualcosa di inferiore.

La guerra infine, beh, è naturale: un’economia di guerra drena risorse, espropria capitali, causa distruzioni, disincentiva l’iniziativa individuale. Qualche settore ne beneficia, ma nel complesso il motivo per cui per esempio Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno avuto mercati più floridi e performanti di quelli di Francia Germania Italia e Giappone è perché nel ‘900 sostanzialmente non hanno vissuto guerre e devastazioni sui propri territori.

Eh, sogno un mondo completamente libero, ovviamente senza guerre che sono una demenziale continuazione degli istinti da bullo che hanno i ragazzini alle medie e che i leader adulti dovrebbero aver imparato a controllare, in cui lo Stato è minimo, il grosso dell’economia è privata, si pagano meno tasse — chiaramente anche più servizi devono essere privati altrimenti la matematica non torna — in cui vengono eliminate il 95% delle leggi che non servono a un cazzo e in cui si incentiva l’impresa, l’innovazione, la ricerca e l’istruzione.

Chissà se mia figlia lo vedrà mai.

Probabilmente no.

Però chissà, la storia ci ha stupito in positivo tante volte.

Fine del momento utopico.

NUMERO DUE: le azioni seguono cicli di 30 anni.

Questa cosa mi ha davvero colpito, è veramente pazzesca.

Nel testo vengono messi a confronto Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia Germania, Mondo e Mondo ex Stati Uniti.

È impressionante vedere come dal 1900 ad oggi, effettivamente, chi più chi meno, questi cicli di 30 anni siano stati piuttosto evidenti.

Il caso più lampante sono proprio gli Stati Uniti, mentre il Canada è quello in cui questa cosa si vede meno.

Ma prendiamo l’azionario globale.

Dal 1899 al 2019 ci sono 12 decenni.

La sequenza è incredibile:

– Un decennio moderatamente positivo

– Uno negativo o solo leggermente positivo e

– Uno molto positivo

E tra l’altro, proprio con questa sequenza, con l’unica eccezione che i decenni 1989-98 e 2009-2018 sono invertiti, ma cambia molto poco.

Il ritorno annuale medio reale dei tre blocchi è:

– Blocco moderato: circa +5,5%;

– Blocco negativo: -1%

– Blocco positivo: +13%

Valori reali eh, al netto dell’inflazione.

E i dati sono espressi in termini di medie annue, quindi medie aritmetiche probabilmente non geometriche.

Il decennio 2019-2028 in quale di questi tre blocchi dovrebbe finire?

Teoricamente sarebbe il primo decennio del prossimo ciclo di trent’anni.

Potrebbe essere o il decennio moderatamente positivo o quello molto positivo, visto che nel trentennio scorso, l’ordine si è invertito.

Facciamo due calcoli:

– Se il decennio 2019-2028 è un blocco intermedio, il ritorno reale medio di ciascun singolo anno dovrebbe essere 5,5%. Dal 2019 al 2024 abbiamo già avuto una crescita reale intorno al 9%, quindi praticamente il ritorno atteso dall’MSCI AWCI da qui al 2028 sarebbe poco più di ZERO, per tornare alla media di 5,5%.

– Se invece l’AI spacca e si dovesse trattare del blocco positivo, la media del decennio dovrebbe fare 13%, quindi nei prossimi tre anni dovremmo aspettarci addirittura un ritorno del 19% reale all’anno!

Scommetto quello che volete che da qui al 2028 — e ci sarà ancora The Bull a parlarne, statene certi — non avremo vissuto un 19% reale all’anno.

Oddio, lo auguro a me e tutti voi, ma già oggi le valutazioni di 2/3 dell’MSCI ACWI sono stiracchiatissime, non oso immaginare nel 2028 quanto potrebbero essere.

A meno che, appunto AI, robotica, computer quantistici e altre rivoluzioni tecnologiche accelerino produttività e crescita dei profitti a livelli inimmaginabili.

Ma proprio perché è qualcosa di inimmaginabile, se vogliamo seguire questo giochino completamente inaffidabile possiamo pensare di trovarci in un decennio intermedio e che quindi gli ultimi 3 anni di questo decennio non saranno granché.

La cosa più preoccupante però è il decennio dopo: il 2029-2038, che secondo questa logica rischia di finire a far compagnia ad altri allegri decenni come il decennio perduto 99-2008, il 69-78 fatto di shock petroliferi e inflazione a manetta e il 39-48, in cui c’è semplicemente stata la peggiore catastrofe bellica della storia dell’uomo.

La buona notizia, eventualmente, è che il decennio 2039-2048 dovrebbe essere uno di quelli da paura.

Allora, per chi inizia oggi, in termini di rischio di sequenza gli va da dio.

Disastro all’inizio, poi rendimenti pazzeschi alla fine.

Chi invece aveva intenzione di andare in pensione entro i prossimi 20 anni — tipo chi vi parla — forse il timing non è dei più fortunati.

Comunque, le medie dei vari blocchi trentennali sono piuttosto simili tra loro e in linea con la media di lungo termine che ho trovato su altre fonti, come ad esempio lo Yearbook di UBS: il rendimento reale aritmetico medio per il mercato globale è 6,7% (5,2% composto). Nell’ultimo trentennio in realtà è stato un po’ più basso e sappiamo che non è fuori luogo pensare che il rendimento atteso dal mercato azionario globale diventi strutturalmente un po’ più basso in futuro.

La stima di lungo termine di Dimson Marsh e Staunton nell’edizione 2025 per l’azionario globale è circa 3,5% in eccesso al risk free rate. Quindi circa 5% composto reale, circa 7-8% nominale. Siamo sempre da quelle parti lì.

Però è possibile che serva un po’ di pazienza per arrivare a prenderlo, se la sequenza dei rendimenti che ci si prospetta non sarà particolarmente benevola nei prossimi anni.

Questo ovviamente parlando di un mercato globale, massicciamente dominato dagli Stati Uniti e dalle valutazioni astronomiche delle sue società più grandi.

Come però sapete benissimo se mi seguite sempre, chi vi parla non è insensibile a due discorsi:

– Avere meno azioni quando il rendimento atteso è inferiore;

– Sottopesare gli stati uniti rispetto ad altri mercati quando le valutazioni sono estremamente elevate da una parte e piuttosto cheap dall’altra.

Naturalmente non prendo per oro colato quello di cui vi sto parlando, altrimenti probabilmente dovrei avere ZERO azioni fino al 2039.

È però affascinante vedere cos’è successo nella storia e ricordarsi che il mercato azionario paga generalmente tanto perché richiede di sopportare cicli anche molto lunghi in cui si alternano crescite e crolli.

NUMERO TRE: Le due piramidi dei tassi di interesse

Non mi ero mai accorto invece che negli ultimi 130 anni effettivamente ci sono state due grandi piramidi, cioè due lunghi movimenti prima di crescita e poi discesa dei tassi di interesse un po’ in tutto il mondo — e in particolare negli Stati Uniti, nel regno unito e nei principali paesi sviluppati.

– La prima piramide si è sviluppata tra l’inizio del ‘900 e la fine della Seconda guerra mondiale. Delle due, è stata la più morbida e senza picchi esorbitanti, con punte massime un po’ ovunque intorno al 5-6-7%.

– La seconda invece è stata una megapiramide: dal 1946 al 2021, con la parte ascendente culminata pressoché dappertutto tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, con valori massimi che in alcuni casi hanno sfondato il 20%, come in Italia. Da lì in poi è stata una lunga discesa fino all’epoca della ZIRP, Zero Interest Rates Policy, negli anni 2010.

Non è un caso che questi ultimi 40 anni sono coincisi con una delle fasi più esuberanti di crescita del mercato azionario.

Come abbiamo detto tante altre volte, però, tassi discendenti per 40 anni sono stati un grosso supporto per il rendimento di azioni e obbligazioni.

Questo fenomeno chiaramente non è ripetibile da qui ai prossimi decenni.

E qui mi viene da pensare: che nel 2022 sia iniziata la terza piramide?

Ok i tassi sono scesi rispetto al picco del 2024.

In Europa siamo al 2% e volente o nolente Trump li farà arrivare al 3,qualcosa percento anche negli Stati Uniti.

Ma un conto è un ciclo di breve termine, un conto è un ciclo secolare.

Non sarebbe la prima volta che parliamo di un futuro almeno a medio termine con tassi di interesse in rialzo per contrastare un’inflazione sistematicamente più persistente.

Sarà necessariamente così? Boh, chi lo sa.

Però — anche qui — se la storia è di qualche guida, chissà che appunto mentre sto parlando non stiamo già scalando la terza piramide senza saperlo…

NUMERO QUATTRO: Il numero dei bear market è aumentato ed è più coordinato a livello internazionale mentre la dispersione dei ritorni medi annui dei mercati azionari si è ampliata.

Sono due cose diverse, ma probabilmente collegate tra loro.

La prima cosa, ci sono più bear market e sono più simultanei.

Ho il sospetto che le cose abbiano una radice comune:

– La comunicazione è diventata istantanea, quindi è normale che i mercati si muovano molto più all’unisono perché rispondono immediatamente agli stessi input nello stesso modo. Aggiungi il fatto che l’investimento indicizzato può aver contribuito ulteriormente in tal senso, riducendo un po’ di home country bias, almeno fuori dagli Stati Uniti.

– Perché ci sono più bear market, invece, potrebbe essere legato in parte a questo — cioè al fatto che c’è maggiore reazione, nel bene e nel male, a stimoli di breve — e in parte al fatto che ormai da qualche decennio viviamo in un’era caratterizzata da forti shock, più frequenti e più brevi.

Pensiamo al Covid.

Solo 20 anni fa ci sarebbe voluto molto più tempo per Diffondersi globalmente e soprattutto Per far comprendere a tutto il mondo più o meno all’unisono di trovarsi in mezzo ad una pandemia globale, innescando così sempre contemporaneamente le stesse reazioni un po’ ovunque.

Ciò ha portato tutto il mondo occidentale a chiudere baracca e burattini tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo e il mercato ha praticamente scontato l’apocalisse in un altro paio di settimane, crollando del 30%.

Allo stesso modo, però, per citare una poesia di Holderlin: dove c’è il pericolo lì cresce anche ciò che salva.

Forse lo sviluppo tecnologico ha causato quel disastro.

Ma lo sviluppo tecnologico ha anche permesse in un anno esatto di avere vaccini in tutto il mondo, innescando la controreazione euforica dei mercati.

La velocità del mondo è aumentata.

La naturale conseguenza è che le crisi possono diventare sempre più V-shaped, a forma di V.

Crollo immediato e recupero più rapido.

Dicevo che però tutto ciò non mi sembra legato all’altro discorso, ossia che la distribuzione dei rendimenti azionari è più disomogenea, nonostante valori medi e mediani per l’azionario globale siano piuttosto simili.

– Nel diciannovesimo secolo il rendimento reale medio annuo di un dato decennio era del 5,8% e pure quello mediano. Il decennio peggiore ha reso 3,3%, quello migliore 8,5%

– Negli ultimi 130 anni invece il rendimento reale medio annuo di un dato decennio è stato del 6%, quello mediano del 5%, il minimo -3% e il massimo quasi +16%.

In altre parole è aumentata la varianza dei rendimenti.

Oggi è più facile vivere periodi di crescita spettacolare e periodi di crolli fragorosi.

Difficile dire a cosa sia dovuto:

– Sicuramente la comunicazione più veloce

– Cicli di business più rapidi

– Settori nuovi che trainano il mercato che prima non c’erano, come quello tech, più propenso ad essere soggetto a boom and bust e in cui il potenziale dirompente si dispiega su una scala molto più vasta rispetto a settori tradizionali.

Qualunque siano i motivi ci portiamo a casa che:

– UNO: ci saranno probabilmente più bear market in futuro che in passato;

– DUE: saranno più violenti ma più rapidi;

– TRE: c’è poco da scappare perché tendono a capitare all’unisono su tutti i mercati, anche se comunque non è una buona argomentazione per non diversificare, perché un conto è la direzione dei mercati (che è un aspetto qualitativo) un’altra è l’entità di crescite e crolli (che è invece un discorso quantitativo). La diversificazione azionaria aiuterà poco per la prima ma parecchio per la seconda. Cioè non è detto che se i mercati vanno tutti su e tutti giù assieme allora investire in uno o in 20 sia la stessa cosa. Conta anche quanto un certo mercato va su e quanto va giù.

– QUATTRO: probabilmente per le stesse ragioni alcuni decenni saranno molto redditizi e altri molto poco — o addirittura in perdita.

Durante i miei anni di MBA venne un professore americano che non ricordo a fare il corso di Supply Chain Management — e ci fece fare un gioco di ruolo per dimostrare un fenomeno piuttosto noto chiamato Bullwhip effect, effetto frusta.

In pratica il bullwhip effect è quel fenomeno per cui piccole variazioni nella domanda dei consumatori di un certo prodotto tendono a innescare variazioni sempre più amplificate lungo la filiera, perché i distributori aumentano gli ordini in maniera più che proporzionale, i produttori aumentano la produzione in modo più che proporzionale ancora e i fornitori a maggior ragione fanno la stessa cosa.

E viceversa in caso negativo.

Possiamo immaginarci la storia dei mercati come una progressiva amplificazione di questo effetto dovuto ad un mix di fattori:

– Sviluppi tecnologici

– Velocità della comunicazione

– Maggiore reattività politica

– You name it

Insomma è come se ad ogni ciclo lo stesso input generasse reazioni sempre più grandi che in passato, amplificando così sia la crescita dei mercati nelle fasi positive che le correzioni durante quelle negative.

Un bullwhip effect finanziario globale.

NUMERO CINQUE: i Bull market sono esogeni, le bolle sono endogene.

Questa non è una lezione che deriva osservando specifici dati storici, quanto piuttosto rilevando le dinamiche ricorrenti che più volte nella storia si sono presentate: dalla bolla della Compagnia dei Mari del Sud in cui pare che anche Isaac Newton perse buona parte del proprio patrimonio, alla dot-com bubble di fine anni ’90, a … forse la AI bubble che stiamo vivendo.

Qual è la differenza tra un bull market e una bolla?

Secondo Gene Fama non c’è nessuna differenza.

Se non puoi dire in anticipo che una bolla è una bolla, non è una bolla, è solo una variazione verso l’alto nei prezzi.

E lo scoppio di una bolla è solo un riassessment del mercato che si adatta a nuove informazioni.

Secondo altri, come Shiller, le bolle SONO bolle, che dipendono da eccesso di entusiasmo e che poi conflagrano per eccesso di paura.

Taylor richiama giustamente il cosiddetto momento di Minsky, dall’economista Hyman Minsky che studiò a lungo le bolle e mostrò che hanno un pattern ricorrente:

– Si generano delle condizioni endogene per cui certi asset si gonfiano senza motivi fondamentali, come una profezia che si autoavvera

– Finché poi, raggiunto il culmine, il momento di Minsky, la gravità finanziaria impone nuovamente la sua legge e riporta i prezzi più in linea con i valori sottostanti

Quello che potremmo dire è questo:

– Un bull market è un periodo di crescita in cui il mercato sconta profitti futuri maggiori ad un tasso di sconto sempre più basso, perché gradualmente si riduce la percezione del rischio e/o migliorano le condizioni che permettono a più investitori di prendersi rischi e/o dilaga una FOMO contagiosa;

– Una bolla invece potrebbe essere l’estrema conseguenza di questa cosa, quando aspettative troppo ottimistiche vengono incorporate nei prezzi — e che puntualmente vengono disattese.

Internet fu una bolla nel 99 perché le valutazioni di molte società erano andate alle stelle perché TUTTI consideravano ovvio investire in qualunque cosa fosse dot-com, anche se non c’era profit sotto.

Nel 1929 successe qualcosa di simile, quando il mercato divenne eccessivamente overconfident e Irving Fisher disse che ormai aveva raggiunto un plateau permanentemente alto.

Un esempio emblematico di causa endogena di una bolla è stato il Volmageddon del 2018.

– In pratica molti avevano cominciato ad investire su XIV un ETN di Credit Suisse che offriva esposizione short ai primi due future sul VIX, l’indice della volatilità implicita dell’S&P 500.

– Faceva performance assurde perché la volatilità era molto bassa da mesi e il prodotto tendeva a guadagnare quando la volatilità era stabile o in calo

– Il 5 febbraio 2018 però l’S&P 500 scese di oltre il 4% per timori sulla risalita dell’inflazione, Il VIX più che raddoppiò e i future si impennarono.

– Siccome XIV ribilanciava giornalmente, per mantenere l’esposizione target doveva comprare future sul VIX e questi acquisti forzati, peraltro in condizioni di poca liquidità, amplicavano la volatilità e facevano salire i future sul vix ancora di più-

– Insomma a fine giornata XIV crollò di oltre l’80% e Il giorno dopo rimborsò l’ETN a un valore residuale (con perdite superiori al 90% rispetto ai livelli pre-evento).

Con il senno di poi è facile identificare ciò che è stata una bolla, mentre naturalmente è molto difficile farlo in tempo reale:

– La crescita abnorme delle società AI è una bolla?

– Palantir a 200 volte gli utili attesi è una bolla?

– L’oro cresciuto del 100% in tre anni è una bolla?

– Bitcoin e Etherium sono una bolla?

Lo scopri sempre dopo.

Il mercato azionario cresce nel tempo perché naturalmente devono crescere i suoi fondamentali — in primis le società sottostanti devono generare utili.

La crescita del prezzo quindi non può non seguire quella degli utili.

Quando si allontana eccessivamente, prima o poi il mercato viene a chiedere il conto.

In fondo cos’è il prezzo di un’azione?

È il prezzo a cui l’investitore compra il proprio diritto sulla quota di utili della società proporzionale al suo numero di azioni.

Però quando il prezzo dell’azione cresce (o diminuisce — è la stessa cosa con il segno cambiato), la ricerca di grandi superstar come Bob Shiller, John Campbell, John Cochrane e così via ha mostrato che:

– Un terzo della motivazione riguardano le aspettative di crescita (o decrescita) degli utili

– Mentre due terzi dipendono dalle variazioni dei rendimenti richiesti dagli investitori per investirci, da ciò che viene chiamato tasso di sconto.

Voi immaginate una linea piuttosto uniforme che generalmente cresce, poi ogni tanto va già un po’ più bruscamente, poi ricomincia a crescere lentamente e così via.

Quella è la curva della crescita degli utili delle società nel tempo.

Sopra quella curva immaginatevi un’altra curva che segue lo stesso percorso ma che quando cresce cresce più velocemente e va più in alto — per gli amici matematici e ingegneri all’ascolto, la pendenza è maggiore — e viceversa quando va giù

Quello è l’andamento del prezzo dell’azione.

Il fatto che si muova di più di quanto si muovano gli utili dipende dal fatto che gli investitori oscillano di più tra due estremi:

– Propensione al rischio e FOMO da una parte e

– Avversione al rischio e Fear of Losing money dall’altra.

Come diciamo spesso: per chi ha studiato a Chicago si tratta di valutazioni razionali degli investitori nelle diverse fasi del ciclo economico; per chi invece ha studiato a Yale o Harvard potrebbe trattarsi soprattutto di come cambia la disposizione emotiva degli investitori, con tutti i loro bias e le loro decisioni irrazionali.

Qualunque sia la spiegazione, il punto è che i bull market si reggono sicuramente su motivazioni esogene — migliori prospettive futuri sugli utili e in generale sullo stato dell’economia — e poi, a volte, diventano bolle per motivazioni endogene, perché si comincia ad investire a dispetto dei fondamentali, creando dei feedback loop che fanno salire i prezzi principalmente perché tutti sono convinti che i prezzi saliranno, finché qualcosa nuovamente di esogeno riporta giù i prezzi alla realtà.

Succederà così anche stavolta?

Possibile.

Probabile direi.

Però finché la musica suona bisogna ballare.

L’importante è che quando la musica finisce non ci si trovi impreparati.

Quindi il punto non è capire un secondo prima quando siamo arrivati al momento di Minsky.

Il punto è arrivare al momento di Minsky pronti.

E come si fa a farsi trovare pronti:

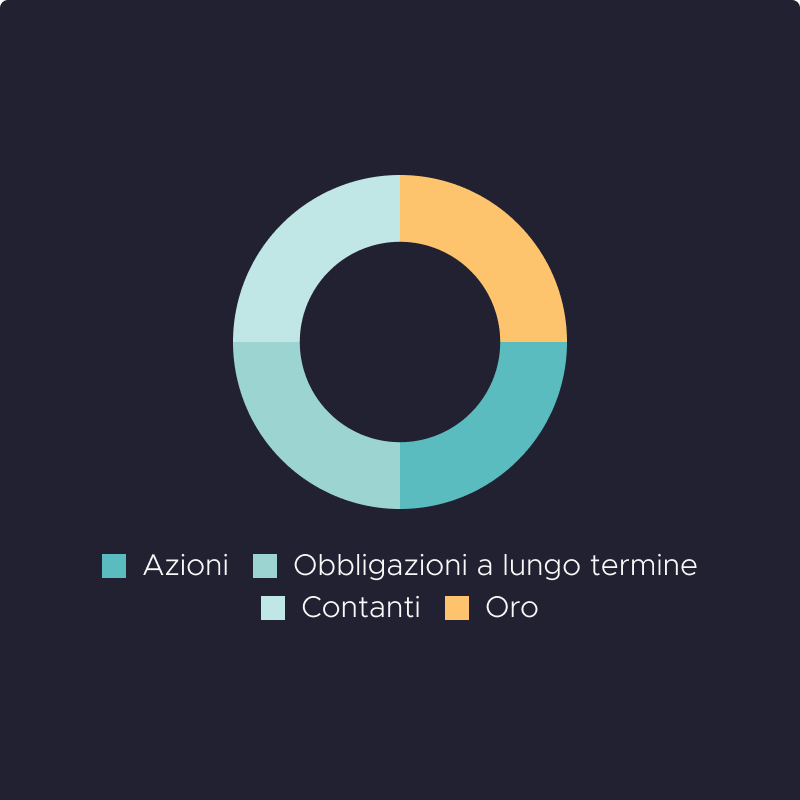

– REGOLA NUMERO UNO: diversificazione. Affrontare lo scoppio di una bolla con 100% in S&P 500 è diverso che con un azioni globali, bond governativi e magari oro e altri asset alternativi.

– REGOLA NUMERO DUE: fare un corretto selfassessment dei rischi che posso prendermi:

– Ho davvero un lungo orizzonte temporale? Nessun problema. Volevo comprare casa tra 3 anni. Eh allora no.

– Ho un lavoro stabile non particolarmente correlato al mercato azionario? Posso spingere sul rischio, altrimenti no.

– Le valutazioni azionarie sono estremamente elevate, i rendimenti attesi sono bassi e ci sono delle alternative alle azioni che non rendono ZERO come negli anni 2010? Forse val la pena non mettere tutti i nostri soldi nel Nasdaq 100.

– REGOLA NUMERO TRE: prepararsi psicologicamente.

Chiudo su questa cosa.

Su alcune cose sono un po’ ripetitivo.

Ci sono concetti che ribadisco ogni 3 episodi praticamente.

Ma perché lo so che prima o poi questa festa che dura ininterrottamente dall’ottobre del 2022 prima o poi deve finire.

E so che farà molto più male di quel che la maggior parte di noi pensa.

Creare consapevolezza sul fatto che ad un certo punto i mercati andranno giù, ci saranno bear market, serviranno anni per tornare in pari e altre amenità del genere è per me la cosa più importante, affinché quando quel momento arriverà, quando Minsky ancora una volta verrà a reclamare il suo momento, ciascuno di noi possa viverla nel migliore dei modi.

E sapere come è andata la storia credo aiuti a comprendere cosa può accadere nel futuro e ripercorrere l’andamento di lunghi cicli del passato permetterà di vivere meglio gli interminabili momenti negativi che inevitabilmente saremo tutti chiamati a vivere.

Fine dell’episodio cari miei, spero che questo viaggio nella storia vi sia piaciuto e di avervi raccontato cose sia interessanti che utili.

Nel frattempo vi ringrazio per l’accoglienza riservata ai primi 10 video disponibili su YT in cui ho ripercorso tutti i concetti fondamentali in chiave nuova e ancora una volta i sarò immensamente grato se vorrete fare un salto sul canale YT di The Bull, iscrivervi, mettere like ai video e attivare le notifiche, per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che vi spiegano che siamo entrati nella terza piramide senza nemmeno che ce ne fossimo accorti, sempre nuovi.

I nostri episodi audio usciranno ogni mercoledì e domenica come sempre fino a metà ottobre, poi da lì saranno tutti anche video, sia su Spotify che su Youtube, mentre saranno disponibili solo audio sulle altre piattaforme.

Lunedì 15 settembre usciranno invece i prossimi 5 video che toccheranno temi molto cari a tutti noi, come le eterne diatribe sui bond singoli, sull’investire 100% in azioni, sulla copertura valutaria, sul goal based investing e sul ribilanciamento.

E lì sì che ci saranno una montagna di cose che vi potrò far vedere.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci risentiamo mercoledì prossimo con un nuovo appuntamento assieme, sempre qui naturalmente con The Bull il tuo podcast di finanza personale.

Bentornati a The Bull, il tuo podcast di finanza personale.

Questo è un podcast che da due anni e mezzo cerca di fare una cosa: ragionare insieme a voi su come sia meglio investire i nostri soldi NON in un particolare momento storico, ma in un qualunque momento storico.

È vero, a volte parliamo di cosa è successo nel passato, soprattutto quando facciamo i backtest.

E a volte cerchiamo di interrogarci sulle caratteristiche del presente, soprattutto quando inizia ad esserci odore di cambio di regime macroeconomico.

Ma generalmente fa tutto questo per proiettare lo sguardo al futuro, là, in un tempo imprecisato di cui non sappiamo nulla, avvolto dall’incertezza, confidando che le decisioni che prendiamo oggi siano abbastanza robuste per affrontare al meglio tutte le variabili imprevedibili che si presenteranno lungo la nostra strada.

Per una volta però guardarsi indietro può valer la pena: interrogare la storia, per capire il futuro.

Non il prossimo anno.

Non i prossimi 5 anni.

Forse neanche i prossimi 10.

Ma piuttosto per capire i lunghi cicli che se allarghiamo un po’ lo sguardo sembrano riprodursi con una sorprendente precisione ad ogni era dell’uomo.

Questo episodio ha quasi un’unica fonte — e direi che questa fonte la si potrebbe considerare a buon diritto una sorta di piccola Bibbia apocrifa dei mercati finanziari.

Bryan Taylor — che curiosamente porta il nome del chitarrista e il cognome del batterista dei Queen, quindi suppongo che da qualche parte del mondo esisterà anche un Roger May — dicevo Bryan Taylor da 33 anni chief Economist di Finaeon e per 17 anni Professore di finanza alla California State University produce da anni un lavoro monumentale dal titolo incredibilmente umile: Guide to global stock market — e oggi naturalmente ci riferiamo all’edizione 2025 di questa guida.

Stiamo parlando di un malloppo di 339 pagine, che vi linko con grande gioia in descrizione, che vi racconta la storia di tutti i mercati azionari dal 1600 ad oggi. Ma proprio di tutti quelli principali, compresi Italia, Spagna, Irlanda e Svezia!

Insomma, se siete dei clienti private milionari di UBS — oppure volete spendere 395 sterline — potete avere il leggendario Yearbook scritto da Dimson, Marshall e Staunton, la fonte definitiva di qualunque informazione finanziaria di lungo termine.

Se invece volete una versione proletaria gratuita, scritta in Arial e impaginata peggio di una tesi triennale, allora sparatevi il malloppone di Taylor.

Chi vi parla non si è sognato minimamente di leggere tutte le 339 pagine anche perché della storia del mercato azionario del Belgio me ne frega il giusto, ma ci sono almeno un centinaio di pagine, soprattutto quelle iniziali e quelle dedicate a Stati Uniti, Mondo, Mondo ex Stati Uniti ed Europa che sono piuttosto istruttive.

Istruttive … finché resta sugli aspetti descrittivi.

Ogni tanto però il Dr. Taylor conclude i capitoli con delle considerazioni prospettiche che invece lasciano un po’ il tempo che trovano.

Su tutte, se leggerete il mattonazzo vedrete che è ricorrente una certa convinzione che — sulla base della storia e di una fotografia del presente –sembra probabile che per esempio il mercato azionario continuerà a sovraperformare gli altri mercati sviluppati anche nel futuro.

Qui secondo me — come si dice — è proprio dove casca il proverbiale asino.

Ci sono due errori di metodo nelle sue conclusioni.

Una è il bias di estrapolazione, l’altro è un’incoerenza con l’efficienza dei mercati.

Dire che siccome gli Stati Uniti hanno sovraperformato in passato per via di determinati fattori, non significa che lo faranno anche in futuro, per un motivo molto semplice: i fattori possono persistere, ma i prezzi di partenza contano. All’economia americana servirebbe una crescita esorbitante affinché l’S&P 500 renda tanto quanto i mercati exUS, che invece hanno valutazioni molto basse.

Vi ricordate?

Rifaccio un esempio fatto di recente: ammettiamo che le società paghino il 100% delgi utili come dividendi — per semplicità.

Se l’S&P 500 scambia a 23 volte gli utili futuri, parliamo di un rendimento del 4,3%.

L’MSCI exUS scambia a 15 volte, quindi 6,7%.

Servono quindi oltre 2 punti percentuali di crescita degli utili in più per le società dell’S&P 500 per dare lo stesso rendimento delle società exUS.

Sono d’accordo che l’economia americana abbia tutte le carte in regola per schiantare le altre. Ma che il suo mercato azionario necessariamente sovraperformi è una conclusione tutt’altro che scontata.

L’altra cosa è l’efficienza dei mercati.

Dedurre dalle informazioni del presente che un certo asset o un certo mercato sovraperformerà nel futuro è una contraddizione logica: i prezzi rifletterebbero questa circostanza e quindi ritorneremmo al punto precedente.

L’ovvietà della superiorità americana si traduce in prezzi più alti che riducono il rendimento atteso.

Questo non significa che l’S&P 500 non sovraperformerà anche in futuro gli altri mercati. Ma non è una conclusione ovvia dalle premesse attuali.

Quindi, meglio concentrarci sulle cose che Taylor ha scoperto sul passato, che non sulle sue previsioni sul futuro.

Quello che vorrei darvi oggi è un assaggio di questo casatiello finanziario che, come il casatiello napoletano, è pesantissimo, così pieno di roba che la densità di una stella di neutroni andrebbe misurata in frazioni di casatiello e, sempre come il casatiello, irresistibile.

Questo assaggio sarà in 5 portate, ossia 5 lezioni che oltre 130 anni di storia ci possono insegnare sui mercati azionari.

Pronti?

Vi…

No prima lo sponsor che tengo famiglia.

E un episodio dedicato alla storia della finanza non potrebbe non essere sponsorizzato dalla banca con cui storicamente, da sempre, investo i miei soldi: Fineco.

Per gli ultimi 26 anni Fineco è stata davanti a tutti nel trading online in Italia, fino a diventare oggi la piattaforma leader per l’investimento di milioni di investitori italiani.

Su Fineco ho anche il conto personale, quindi tutto il mio setup automatico fatto di reddito e investimento viene fatto ogni mese senza che manco me ne accorgo.

Il mio piano di accumulo, in questo momento, è fatto da 7 ETF e 1 ETC e pago circa 5 € al mese, dato che la maggior parte sono strumenti di iShares, Amundi e Xtrackers a zero commissioni di acquisto. E chi vuole può fare il pac il giorno del mese che preferisce, più volte al mese, o una volta ogni più mesi — massima flessibilità.

Usando il link in descrizione potete aprire sia un conto completo con 12 mesi a zero canone, sia un conto trading dedicato esclusivamente all’investimento e in entrambi i casi avrete 60 trade gratuiti da effettuare entro i primi 6 mesi.

Investire comporta dei rischi, il futuro è incerto e tante incognite ci aspettano: ma come insegna la legge di Lindy tanto cara a Nassim Taleb, almeno con il mio broker anche per i prossimi 26 anni ho un pensiero in meno.

Veniamo alle 5 lezioni dal passato per comprendere meglio il futuro.

NUMERO UNO: le 4 piaghe dei mercati

Taylor spiega in teoria e poi fa vedere in pratica, dati alla mano, che periodi generalmente positivi per i mercati, come 1981-2021, e periodi un po’ meno positivi, come il 1914-1980, sono stati determinati principalmente dalla combinazione di questi 4 fattori, che lui chiama “The 4 Horsemen”, con chiaro riferimento ai 4 cavalieri dell’apocalisse.

Questi 4 cavalieri sono:

– Il commercio

– La guerra

– L’inflazione e

– Il Governo.

Questi 4 cavalieri diventano 4 piaghe, come ho scritto nel titolo di quest’episodio, quando prendono la loro deformazione negativa, ovvero sia:

– Si riduce il libero commercio e aumentano dazi e restrizioni;

– Scoppiano guerre su scala più o meno larga;

– Sale l’inflazione e

– Aumenta l’interventismo del governo sull’impresa privata.

Il contesto migliore in assoluto per i mercati azionari è infatti quello in cui vige la massima libertà di scambi internazionali, non ci sono guerre, l’inflazione è bassa e lo stato non mette le mani nell’economia privata e sulle aziende che fa solo danni.

Come dite: “c’è un certo presidente color kaki che ha appena imposto dazi commerciali a tutti i Paesi del mondo, questi stanno facendo risalire l’inflazione, ha preso possesso del 10% di intel e ha chiesto il 15% di pizzo sul fatturato di Nvidia e Amd per vendere in Cina?”

Va beh, se non altro non ha dichiarato guerra a nessuno.

Oddio ogni tanto vuole invadere il Canada e la Groenlandia, ma si fa per ridere, non lo pensa veramente.

Poi, magari lui ha capito tutto e i pirla sono tutti gli altri.

Magari davvero inaugurerà una golden era per gli Stati Uniti e il suo boom economico si propagherà in tutto il mondo come accaduto nell’ultimo secolo.

In quattro mesi in tutti gli Stati Uniti sono state assunte meno persone che nel solo mese di aprile, ma il segretario al commercio Howard Lutnik ha detto che sta per esplodere un boom economico come non si era mai visto che finalmente darà lavoro a milioni di americani che non aspettano altro.

Sarà…

Comunque guardando nello specchietto retrovisore, in media nel passato le cose sono andate BENE con il libero commercio e MALE con i dazi; sono andate BENE senza inflazionie e MALE con l’inflazione; sono andate BENE quando lo stato pensava alle cose sue e sono andate MALE quando per esempio i governi comunisti hanno espropriato le imprese private; e naturalmente sono andate BENE quando non ci sono state grosse guerre e MALE quando guerre o prospettive di guerra si sono fatte largo.

I motivi sono evidenti:

Il libero commercio veicola, a livello globale, la migliore e più efficiente allocazione di capitali, risorse e competenze. Se lasci il mercato libero — adesso la dico un po’ male ma giusto per capirci — gli Italiani fanno food, abbigliamento di lusso, automazione industriale e tecnologie per il medicale e farmaceutico; gli americani fanno tech e servizi finanziari; i tedeschi e i giapponesi fanno auto e elettrodomestici e così via. Ciascuno produce eccellenze in base alla migliore allocazione delle proprie capabilities.

Le limitazioni al commercio invece incentivano in maniera inefficiente la produzione domestica anche in ambiti in cui non ci sono capabilities; sarebbe stato come costringere Sinner a fare l’insegnante di sci e Ibrahimovic a lavorare all’Ikea. Avete presente la lodevole industria automobilistica sovietica o la qualità di un abito da uomo Cinese?

E’ economia 101.

Il libero commercio massimizza il valore aggregato di tutto l’output produttivo.

Poi ovviamente questo non significa che ciascun singolo Paese ne beneficia.

Se ne beneficia a livello globale — e quindi serve integrazione.

Per questo negli ultimi 40 anni si è fatta una fatica immane a scrivere milioni di pagine di accordi bilaterali commerciali per agevolare il free trade.

Sputtanarlo ci vuole un attimo.

Ricostituirlo è un casino.

Fino a prova contraria il valore di un mercato azionario è il valore scontato dei suoi utili futuri.

Magari in futuro le cose saranno diverse, però 130 anni di storia ci dicono che quando c’è il libero commercio le aziende tendono a prosperare perché fanno più utili e i mercati ad andare e bene e viceversa.

Vedremo se questa teoria era sbagliata.

Inflazione, anche qui è ovvio.

Cosa succede quando sale l’inflazione? Aumentano i tassi d’interesse futuri.

Il valore presente di un certo flusso di reddito scende, perché viene scontato ad un tasso maggiore.

E’ banale: se l’inflazione corre, quel flusso di reddito futuro varrà sempre meno.

Le azioni nel lungo termine riescono a battere l’inflazione perché aumentano anche gli utili nominali e perché c’è un maggior premio per il rischio.

Le obbligazioni invece sappiamo che quando c’è un picco di inflazione crollano e possono stare sott’acqua per decenni, perché diversamente dalle azioni non hanno la capacità di fare performance annuali a doppia cifra in maniera sostenuta.

Il drawdown massimo dell’azionario globale nel 2022 è stato del 25%, intorno ad ottobre, ed è stato completamente recuperato, almeno in termini nominali, a gennaio del 2024.

I long term bond invece hanno perso anche il 50% del loro valore e sono ancora lontani anni luce dal break-even nominale, figurarsi quello reale.

L’inflazione è una bestia terribile.

Una recessione la curi stimolando la domanda.

Ma quando l’inflazione va fuori controllo rompe i mercati e innesca dinamiche complesse e dolorose da sedare.

L’interventismo del governo è altrettanto ovvio.

L’impiego del capitale pubblico in un’impresa è per definizione inefficiente, pieno di sprechi e solitamente l’interesse statale e quello imprenditoriale non coincidono.

Se qualcuno avesse qualche dubbio sull’argomento consiglio di ripercorrere la storia di Alitalia.

Poi, capisco che certi settori sono strategici e che quindi lo Stato possa avere interesse anche non strettamente economici a metterci mano: l’energia, la difesa, le telecomunicazioni e così via.

Però resta il fatto che un’impresa lasciata libera di perseguire la massimizzazione del suo profitto in un contesto competitivo di libero mercato ha tutti i migliori incentivi naturali di questa terra a creare prodotti e servizi vincenti.

Metti soldi pubblici e dirigenti che devono far coincidere interessi d’impresa con interessi politici e otterrai sicuramente qualcosa di inferiore.

La guerra infine, beh, è naturale: un’economia di guerra drena risorse, espropria capitali, causa distruzioni, disincentiva l’iniziativa individuale. Qualche settore ne beneficia, ma nel complesso il motivo per cui per esempio Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno avuto mercati più floridi e performanti di quelli di Francia Germania Italia e Giappone è perché nel ‘900 sostanzialmente non hanno vissuto guerre e devastazioni sui propri territori.

Eh, sogno un mondo completamente libero, ovviamente senza guerre che sono una demenziale continuazione degli istinti da bullo che hanno i ragazzini alle medie e che i leader adulti dovrebbero aver imparato a controllare, in cui lo Stato è minimo, il grosso dell’economia è privata, si pagano meno tasse — chiaramente anche più servizi devono essere privati altrimenti la matematica non torna — in cui vengono eliminate il 95% delle leggi che non servono a un cazzo e in cui si incentiva l’impresa, l’innovazione, la ricerca e l’istruzione.

Chissà se mia figlia lo vedrà mai.

Probabilmente no.

Però chissà, la storia ci ha stupito in positivo tante volte.

Fine del momento utopico.

NUMERO DUE: le azioni seguono cicli di 30 anni.

Questa cosa mi ha davvero colpito, è veramente pazzesca.

Nel testo vengono messi a confronto Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia Germania, Mondo e Mondo ex Stati Uniti.

È impressionante vedere come dal 1900 ad oggi, effettivamente, chi più chi meno, questi cicli di 30 anni siano stati piuttosto evidenti.

Il caso più lampante sono proprio gli Stati Uniti, mentre il Canada è quello in cui questa cosa si vede meno.

Ma prendiamo l’azionario globale.

Dal 1899 al 2019 ci sono 12 decenni.

La sequenza è incredibile:

– Un decennio moderatamente positivo

– Uno negativo o solo leggermente positivo e

– Uno molto positivo

E tra l’altro, proprio con questa sequenza, con l’unica eccezione che i decenni 1989-98 e 2009-2018 sono invertiti, ma cambia molto poco.

Il ritorno annuale medio reale dei tre blocchi è:

– Blocco moderato: circa +5,5%;

– Blocco negativo: -1%

– Blocco positivo: +13%

Valori reali eh, al netto dell’inflazione.

E i dati sono espressi in termini di medie annue, quindi medie aritmetiche probabilmente non geometriche.

Il decennio 2019-2028 in quale di questi tre blocchi dovrebbe finire?

Teoricamente sarebbe il primo decennio del prossimo ciclo di trent’anni.

Potrebbe essere o il decennio moderatamente positivo o quello molto positivo, visto che nel trentennio scorso, l’ordine si è invertito.

Facciamo due calcoli:

– Se il decennio 2019-2028 è un blocco intermedio, il ritorno reale medio di ciascun singolo anno dovrebbe essere 5,5%. Dal 2019 al 2024 abbiamo già avuto una crescita reale intorno al 9%, quindi praticamente il ritorno atteso dall’MSCI AWCI da qui al 2028 sarebbe poco più di ZERO, per tornare alla media di 5,5%.

– Se invece l’AI spacca e si dovesse trattare del blocco positivo, la media del decennio dovrebbe fare 13%, quindi nei prossimi tre anni dovremmo aspettarci addirittura un ritorno del 19% reale all’anno!

Scommetto quello che volete che da qui al 2028 — e ci sarà ancora The Bull a parlarne, statene certi — non avremo vissuto un 19% reale all’anno.

Oddio, lo auguro a me e tutti voi, ma già oggi le valutazioni di 2/3 dell’MSCI ACWI sono stiracchiatissime, non oso immaginare nel 2028 quanto potrebbero essere.

A meno che, appunto AI, robotica, computer quantistici e altre rivoluzioni tecnologiche accelerino produttività e crescita dei profitti a livelli inimmaginabili.

Ma proprio perché è qualcosa di inimmaginabile, se vogliamo seguire questo giochino completamente inaffidabile possiamo pensare di trovarci in un decennio intermedio e che quindi gli ultimi 3 anni di questo decennio non saranno granché.

La cosa più preoccupante però è il decennio dopo: il 2029-2038, che secondo questa logica rischia di finire a far compagnia ad altri allegri decenni come il decennio perduto 99-2008, il 69-78 fatto di shock petroliferi e inflazione a manetta e il 39-48, in cui c’è semplicemente stata la peggiore catastrofe bellica della storia dell’uomo.

La buona notizia, eventualmente, è che il decennio 2039-2048 dovrebbe essere uno di quelli da paura.

Allora, per chi inizia oggi, in termini di rischio di sequenza gli va da dio.

Disastro all’inizio, poi rendimenti pazzeschi alla fine.

Chi invece aveva intenzione di andare in pensione entro i prossimi 20 anni — tipo chi vi parla — forse il timing non è dei più fortunati.

Comunque, le medie dei vari blocchi trentennali sono piuttosto simili tra loro e in linea con la media di lungo termine che ho trovato su altre fonti, come ad esempio lo Yearbook di UBS: il rendimento reale aritmetico medio per il mercato globale è 6,7% (5,2% composto). Nell’ultimo trentennio in realtà è stato un po’ più basso e sappiamo che non è fuori luogo pensare che il rendimento atteso dal mercato azionario globale diventi strutturalmente un po’ più basso in futuro.

La stima di lungo termine di Dimson Marsh e Staunton nell’edizione 2025 per l’azionario globale è circa 3,5% in eccesso al risk free rate. Quindi circa 5% composto reale, circa 7-8% nominale. Siamo sempre da quelle parti lì.

Però è possibile che serva un po’ di pazienza per arrivare a prenderlo, se la sequenza dei rendimenti che ci si prospetta non sarà particolarmente benevola nei prossimi anni.

Questo ovviamente parlando di un mercato globale, massicciamente dominato dagli Stati Uniti e dalle valutazioni astronomiche delle sue società più grandi.

Come però sapete benissimo se mi seguite sempre, chi vi parla non è insensibile a due discorsi:

– Avere meno azioni quando il rendimento atteso è inferiore;

– Sottopesare gli stati uniti rispetto ad altri mercati quando le valutazioni sono estremamente elevate da una parte e piuttosto cheap dall’altra.

Naturalmente non prendo per oro colato quello di cui vi sto parlando, altrimenti probabilmente dovrei avere ZERO azioni fino al 2039.

È però affascinante vedere cos’è successo nella storia e ricordarsi che il mercato azionario paga generalmente tanto perché richiede di sopportare cicli anche molto lunghi in cui si alternano crescite e crolli.

NUMERO TRE: Le due piramidi dei tassi di interesse

Non mi ero mai accorto invece che negli ultimi 130 anni effettivamente ci sono state due grandi piramidi, cioè due lunghi movimenti prima di crescita e poi discesa dei tassi di interesse un po’ in tutto il mondo — e in particolare negli Stati Uniti, nel regno unito e nei principali paesi sviluppati.

– La prima piramide si è sviluppata tra l’inizio del ‘900 e la fine della Seconda guerra mondiale. Delle due, è stata la più morbida e senza picchi esorbitanti, con punte massime un po’ ovunque intorno al 5-6-7%.

– La seconda invece è stata una megapiramide: dal 1946 al 2021, con la parte ascendente culminata pressoché dappertutto tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, con valori massimi che in alcuni casi hanno sfondato il 20%, come in Italia. Da lì in poi è stata una lunga discesa fino all’epoca della ZIRP, Zero Interest Rates Policy, negli anni 2010.

Non è un caso che questi ultimi 40 anni sono coincisi con una delle fasi più esuberanti di crescita del mercato azionario.

Come abbiamo detto tante altre volte, però, tassi discendenti per 40 anni sono stati un grosso supporto per il rendimento di azioni e obbligazioni.

Questo fenomeno chiaramente non è ripetibile da qui ai prossimi decenni.

E qui mi viene da pensare: che nel 2022 sia iniziata la terza piramide?

Ok i tassi sono scesi rispetto al picco del 2024.

In Europa siamo al 2% e volente o nolente Trump li farà arrivare al 3,qualcosa percento anche negli Stati Uniti.

Ma un conto è un ciclo di breve termine, un conto è un ciclo secolare.

Non sarebbe la prima volta che parliamo di un futuro almeno a medio termine con tassi di interesse in rialzo per contrastare un’inflazione sistematicamente più persistente.

Sarà necessariamente così? Boh, chi lo sa.

Però — anche qui — se la storia è di qualche guida, chissà che appunto mentre sto parlando non stiamo già scalando la terza piramide senza saperlo…

NUMERO QUATTRO: Il numero dei bear market è aumentato ed è più coordinato a livello internazionale mentre la dispersione dei ritorni medi annui dei mercati azionari si è ampliata.

Sono due cose diverse, ma probabilmente collegate tra loro.

La prima cosa, ci sono più bear market e sono più simultanei.

Ho il sospetto che le cose abbiano una radice comune:

– La comunicazione è diventata istantanea, quindi è normale che i mercati si muovano molto più all’unisono perché rispondono immediatamente agli stessi input nello stesso modo. Aggiungi il fatto che l’investimento indicizzato può aver contribuito ulteriormente in tal senso, riducendo un po’ di home country bias, almeno fuori dagli Stati Uniti.

– Perché ci sono più bear market, invece, potrebbe essere legato in parte a questo — cioè al fatto che c’è maggiore reazione, nel bene e nel male, a stimoli di breve — e in parte al fatto che ormai da qualche decennio viviamo in un’era caratterizzata da forti shock, più frequenti e più brevi.

Pensiamo al Covid.

Solo 20 anni fa ci sarebbe voluto molto più tempo per Diffondersi globalmente e soprattutto Per far comprendere a tutto il mondo più o meno all’unisono di trovarsi in mezzo ad una pandemia globale, innescando così sempre contemporaneamente le stesse reazioni un po’ ovunque.

Ciò ha portato tutto il mondo occidentale a chiudere baracca e burattini tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo e il mercato ha praticamente scontato l’apocalisse in un altro paio di settimane, crollando del 30%.

Allo stesso modo, però, per citare una poesia di Holderlin: dove c’è il pericolo lì cresce anche ciò che salva.

Forse lo sviluppo tecnologico ha causato quel disastro.

Ma lo sviluppo tecnologico ha anche permesse in un anno esatto di avere vaccini in tutto il mondo, innescando la controreazione euforica dei mercati.

La velocità del mondo è aumentata.

La naturale conseguenza è che le crisi possono diventare sempre più V-shaped, a forma di V.

Crollo immediato e recupero più rapido.

Dicevo che però tutto ciò non mi sembra legato all’altro discorso, ossia che la distribuzione dei rendimenti azionari è più disomogenea, nonostante valori medi e mediani per l’azionario globale siano piuttosto simili.

– Nel diciannovesimo secolo il rendimento reale medio annuo di un dato decennio era del 5,8% e pure quello mediano. Il decennio peggiore ha reso 3,3%, quello migliore 8,5%

– Negli ultimi 130 anni invece il rendimento reale medio annuo di un dato decennio è stato del 6%, quello mediano del 5%, il minimo -3% e il massimo quasi +16%.

In altre parole è aumentata la varianza dei rendimenti.

Oggi è più facile vivere periodi di crescita spettacolare e periodi di crolli fragorosi.

Difficile dire a cosa sia dovuto:

– Sicuramente la comunicazione più veloce

– Cicli di business più rapidi

– Settori nuovi che trainano il mercato che prima non c’erano, come quello tech, più propenso ad essere soggetto a boom and bust e in cui il potenziale dirompente si dispiega su una scala molto più vasta rispetto a settori tradizionali.

Qualunque siano i motivi ci portiamo a casa che:

– UNO: ci saranno probabilmente più bear market in futuro che in passato;

– DUE: saranno più violenti ma più rapidi;

– TRE: c’è poco da scappare perché tendono a capitare all’unisono su tutti i mercati, anche se comunque non è una buona argomentazione per non diversificare, perché un conto è la direzione dei mercati (che è un aspetto qualitativo) un’altra è l’entità di crescite e crolli (che è invece un discorso quantitativo). La diversificazione azionaria aiuterà poco per la prima ma parecchio per la seconda. Cioè non è detto che se i mercati vanno tutti su e tutti giù assieme allora investire in uno o in 20 sia la stessa cosa. Conta anche quanto un certo mercato va su e quanto va giù.

– QUATTRO: probabilmente per le stesse ragioni alcuni decenni saranno molto redditizi e altri molto poco — o addirittura in perdita.

Durante i miei anni di MBA venne un professore americano che non ricordo a fare il corso di Supply Chain Management — e ci fece fare un gioco di ruolo per dimostrare un fenomeno piuttosto noto chiamato Bullwhip effect, effetto frusta.

In pratica il bullwhip effect è quel fenomeno per cui piccole variazioni nella domanda dei consumatori di un certo prodotto tendono a innescare variazioni sempre più amplificate lungo la filiera, perché i distributori aumentano gli ordini in maniera più che proporzionale, i produttori aumentano la produzione in modo più che proporzionale ancora e i fornitori a maggior ragione fanno la stessa cosa.

E viceversa in caso negativo.

Possiamo immaginarci la storia dei mercati come una progressiva amplificazione di questo effetto dovuto ad un mix di fattori:

– Sviluppi tecnologici

– Velocità della comunicazione

– Maggiore reattività politica

– You name it

Insomma è come se ad ogni ciclo lo stesso input generasse reazioni sempre più grandi che in passato, amplificando così sia la crescita dei mercati nelle fasi positive che le correzioni durante quelle negative.

Un bullwhip effect finanziario globale.

NUMERO CINQUE: i Bull market sono esogeni, le bolle sono endogene.

Questa non è una lezione che deriva osservando specifici dati storici, quanto piuttosto rilevando le dinamiche ricorrenti che più volte nella storia si sono presentate: dalla bolla della Compagnia dei Mari del Sud in cui pare che anche Isaac Newton perse buona parte del proprio patrimonio, alla dot-com bubble di fine anni ’90, a … forse la AI bubble che stiamo vivendo.

Qual è la differenza tra un bull market e una bolla?

Secondo Gene Fama non c’è nessuna differenza.

Se non puoi dire in anticipo che una bolla è una bolla, non è una bolla, è solo una variazione verso l’alto nei prezzi.

E lo scoppio di una bolla è solo un riassessment del mercato che si adatta a nuove informazioni.

Secondo altri, come Shiller, le bolle SONO bolle, che dipendono da eccesso di entusiasmo e che poi conflagrano per eccesso di paura.

Taylor richiama giustamente il cosiddetto momento di Minsky, dall’economista Hyman Minsky che studiò a lungo le bolle e mostrò che hanno un pattern ricorrente:

– Si generano delle condizioni endogene per cui certi asset si gonfiano senza motivi fondamentali, come una profezia che si autoavvera

– Finché poi, raggiunto il culmine, il momento di Minsky, la gravità finanziaria impone nuovamente la sua legge e riporta i prezzi più in linea con i valori sottostanti

Quello che potremmo dire è questo:

– Un bull market è un periodo di crescita in cui il mercato sconta profitti futuri maggiori ad un tasso di sconto sempre più basso, perché gradualmente si riduce la percezione del rischio e/o migliorano le condizioni che permettono a più investitori di prendersi rischi e/o dilaga una FOMO contagiosa;

– Una bolla invece potrebbe essere l’estrema conseguenza di questa cosa, quando aspettative troppo ottimistiche vengono incorporate nei prezzi — e che puntualmente vengono disattese.

Internet fu una bolla nel 99 perché le valutazioni di molte società erano andate alle stelle perché TUTTI consideravano ovvio investire in qualunque cosa fosse dot-com, anche se non c’era profit sotto.

Nel 1929 successe qualcosa di simile, quando il mercato divenne eccessivamente overconfident e Irving Fisher disse che ormai aveva raggiunto un plateau permanentemente alto.

Un esempio emblematico di causa endogena di una bolla è stato il Volmageddon del 2018.

– In pratica molti avevano cominciato ad investire su XIV un ETN di Credit Suisse che offriva esposizione short ai primi due future sul VIX, l’indice della volatilità implicita dell’S&P 500.

– Faceva performance assurde perché la volatilità era molto bassa da mesi e il prodotto tendeva a guadagnare quando la volatilità era stabile o in calo

– Il 5 febbraio 2018 però l’S&P 500 scese di oltre il 4% per timori sulla risalita dell’inflazione, Il VIX più che raddoppiò e i future si impennarono.

– Siccome XIV ribilanciava giornalmente, per mantenere l’esposizione target doveva comprare future sul VIX e questi acquisti forzati, peraltro in condizioni di poca liquidità, amplicavano la volatilità e facevano salire i future sul vix ancora di più-

– Insomma a fine giornata XIV crollò di oltre l’80% e Il giorno dopo rimborsò l’ETN a un valore residuale (con perdite superiori al 90% rispetto ai livelli pre-evento).

Con il senno di poi è facile identificare ciò che è stata una bolla, mentre naturalmente è molto difficile farlo in tempo reale:

– La crescita abnorme delle società AI è una bolla?

– Palantir a 200 volte gli utili attesi è una bolla?

– L’oro cresciuto del 100% in tre anni è una bolla?

– Bitcoin e Etherium sono una bolla?

Lo scopri sempre dopo.

Il mercato azionario cresce nel tempo perché naturalmente devono crescere i suoi fondamentali — in primis le società sottostanti devono generare utili.

La crescita del prezzo quindi non può non seguire quella degli utili.

Quando si allontana eccessivamente, prima o poi il mercato viene a chiedere il conto.

In fondo cos’è il prezzo di un’azione?

È il prezzo a cui l’investitore compra il proprio diritto sulla quota di utili della società proporzionale al suo numero di azioni.

Però quando il prezzo dell’azione cresce (o diminuisce — è la stessa cosa con il segno cambiato), la ricerca di grandi superstar come Bob Shiller, John Campbell, John Cochrane e così via ha mostrato che:

– Un terzo della motivazione riguardano le aspettative di crescita (o decrescita) degli utili

– Mentre due terzi dipendono dalle variazioni dei rendimenti richiesti dagli investitori per investirci, da ciò che viene chiamato tasso di sconto.

Voi immaginate una linea piuttosto uniforme che generalmente cresce, poi ogni tanto va già un po’ più bruscamente, poi ricomincia a crescere lentamente e così via.

Quella è la curva della crescita degli utili delle società nel tempo.

Sopra quella curva immaginatevi un’altra curva che segue lo stesso percorso ma che quando cresce cresce più velocemente e va più in alto — per gli amici matematici e ingegneri all’ascolto, la pendenza è maggiore — e viceversa quando va giù

Quello è l’andamento del prezzo dell’azione.

Il fatto che si muova di più di quanto si muovano gli utili dipende dal fatto che gli investitori oscillano di più tra due estremi:

– Propensione al rischio e FOMO da una parte e

– Avversione al rischio e Fear of Losing money dall’altra.

Come diciamo spesso: per chi ha studiato a Chicago si tratta di valutazioni razionali degli investitori nelle diverse fasi del ciclo economico; per chi invece ha studiato a Yale o Harvard potrebbe trattarsi soprattutto di come cambia la disposizione emotiva degli investitori, con tutti i loro bias e le loro decisioni irrazionali.

Qualunque sia la spiegazione, il punto è che i bull market si reggono sicuramente su motivazioni esogene — migliori prospettive futuri sugli utili e in generale sullo stato dell’economia — e poi, a volte, diventano bolle per motivazioni endogene, perché si comincia ad investire a dispetto dei fondamentali, creando dei feedback loop che fanno salire i prezzi principalmente perché tutti sono convinti che i prezzi saliranno, finché qualcosa nuovamente di esogeno riporta giù i prezzi alla realtà.

Succederà così anche stavolta?

Possibile.

Probabile direi.

Però finché la musica suona bisogna ballare.

L’importante è che quando la musica finisce non ci si trovi impreparati.

Quindi il punto non è capire un secondo prima quando siamo arrivati al momento di Minsky.

Il punto è arrivare al momento di Minsky pronti.

E come si fa a farsi trovare pronti:

– REGOLA NUMERO UNO: diversificazione. Affrontare lo scoppio di una bolla con 100% in S&P 500 è diverso che con un azioni globali, bond governativi e magari oro e altri asset alternativi.

– REGOLA NUMERO DUE: fare un corretto selfassessment dei rischi che posso prendermi:

– Ho davvero un lungo orizzonte temporale? Nessun problema. Volevo comprare casa tra 3 anni. Eh allora no.

– Ho un lavoro stabile non particolarmente correlato al mercato azionario? Posso spingere sul rischio, altrimenti no.

– Le valutazioni azionarie sono estremamente elevate, i rendimenti attesi sono bassi e ci sono delle alternative alle azioni che non rendono ZERO come negli anni 2010? Forse val la pena non mettere tutti i nostri soldi nel Nasdaq 100.

– REGOLA NUMERO TRE: prepararsi psicologicamente.

Chiudo su questa cosa.

Su alcune cose sono un po’ ripetitivo.

Ci sono concetti che ribadisco ogni 3 episodi praticamente.

Ma perché lo so che prima o poi questa festa che dura ininterrottamente dall’ottobre del 2022 prima o poi deve finire.

E so che farà molto più male di quel che la maggior parte di noi pensa.

Creare consapevolezza sul fatto che ad un certo punto i mercati andranno giù, ci saranno bear market, serviranno anni per tornare in pari e altre amenità del genere è per me la cosa più importante, affinché quando quel momento arriverà, quando Minsky ancora una volta verrà a reclamare il suo momento, ciascuno di noi possa viverla nel migliore dei modi.

E sapere come è andata la storia credo aiuti a comprendere cosa può accadere nel futuro e ripercorrere l’andamento di lunghi cicli del passato permetterà di vivere meglio gli interminabili momenti negativi che inevitabilmente saremo tutti chiamati a vivere.

Fine dell’episodio cari miei, spero che questo viaggio nella storia vi sia piaciuto e di avervi raccontato cose sia interessanti che utili.

Nel frattempo vi ringrazio per l’accoglienza riservata ai primi 10 video disponibili su YT in cui ho ripercorso tutti i concetti fondamentali in chiave nuova e ancora una volta i sarò immensamente grato se vorrete fare un salto sul canale YT di The Bull, iscrivervi, mettere like ai video e attivare le notifiche, per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che vi spiegano che siamo entrati nella terza piramide senza nemmeno che ce ne fossimo accorti, sempre nuovi.

I nostri episodi audio usciranno ogni mercoledì e domenica come sempre fino a metà ottobre, poi da lì saranno tutti anche video, sia su Spotify che su Youtube, mentre saranno disponibili solo audio sulle altre piattaforme.

Lunedì 15 settembre usciranno invece i prossimi 5 video che toccheranno temi molto cari a tutti noi, come le eterne diatribe sui bond singoli, sull’investire 100% in azioni, sulla copertura valutaria, sul goal based investing e sul ribilanciamento.

E lì sì che ci saranno una montagna di cose che vi potrò far vedere.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci risentiamo mercoledì prossimo con un nuovo appuntamento assieme, sempre qui naturalmente con The Bull il tuo podcast di finanza personale.

Recensioni

Quando capisci come funziona la finanza… ti viene voglia di raccontarla!

Podcast piacevole, scorre veloce ma in modo estremamente chiaro, spiega i concetti chiave per gestire le proprie finanze, fornendo la classica cassetta degli attrezzi. Complimenti, davvero ben fatto!

Massimiliano, 29 Mag 2024La mia ignoranza in materia mi ha sempre creato dei dubbi, ma grazie a un amico ho iniziato ad ascoltare il podcast. Per fortuna che ho 24 anni e un po' di tempo e soldi da dedicarmi a imparare le varie nozioni per me stesso. Grazie mille!

Luca G. 10 Ott 2025Dovrebbero ascoltarlo buona parte degli italiani e io avrei dovuto scoprirlo con qualche anno in anticipo ma meglio tardi che mai

Matteo C., 3 Set 2025Ho seguito tutte le puntate! Grazie veramente

Amalia A., 17 Set 2025Veramente interessante, chiaro e conciso. Cambia la vita finanziaria di chiunque.. da ascoltare assolutamente anche per chi di finanza non vuole occuparsi mai

Francesca B., 6 Apr 2024Da quando l'ho scoperto in 15 gg mi sono ascoltato 150 puntate senza fermarmi, ho annullato gli altri podcast per portarmi alla pari ed ascoltare tutte le precedenti puntate, ben fatto, esattamente il livello di informazione che mi serviva

Gianluca G., 11 Set 2025Riccardo mi ha letteralmente cambiato la vita e fatto scoprire che amo la finanza, ho ascoltato il podcast già due volte e non mi stufo mai di ascoltarlo, parla in modo semplice e chiaro

Massimo D., 23 Set 2025Podcast che dà sempre spunti interessanti che personalmente mi ha fatto appassionare alla finanza personale spingendomi ad approfondire in prima persona.

Lorenzo, 13 Mar 2025Non sono solito a mettere recensioni e specialmente non ascolto podcast, ma da quando ho iniziato questo, faccio fatica a staccarmi, e quasi non posso più fare a meno di ascoltare e arricchirmi culturalmente.

Andrea V., 22 Set 2025