I rischi dell’investimento passivo (e cosa fare)

Gli ETF e i fondi indicizzati hanno rivoluzionato il modo di investire. Ma dopo anni di crescita esponenziale, qualcuno si chiede: non staranno diventando troppo grandi? È possibile che l’investimento passivo – quello che replica gli indici senza fare scelte attive – stia alterando il funzionamento dei mercati? In questo episodio di The Bull, analizziamo le principali teorie e i dubbi sul tema: dai lavori di Gabaix e Koijen sull’ipotesi dei “mercati inelastici”, alle critiche di Michael Green e Jean-Philippe Bouchaud, fino alla visione di Vanguard e al paradosso di Grossman-Stiglitz. Un viaggio tra ricerca accademica e buon senso per capire se l’investimento passivo è davvero un rischio sistemico o semplicemente la naturale evoluzione dei mercati.

260. I rischi dell’investimento passivo (e cosa fare)

Trascrizione Episodio

Bentornati a The Bull, il tuo podcast di finanza personale

Ma non sarà che alla fine tutta sta bella storia degli etf e dell’investimento indicizzato sia una mega sola che ci stiamo tutti raccontando?

Per la serie: “too good too be true”. Troppo bello per essere vero.

Ci hai raccontato che investire tutto sommato è piuttosto semplice e che investire “passivamente” replicando indici è quasi come tirare un rigore a porta vuota – però siamo sicuri che non ci stiamo tutti scavando la fossa da soli e che un bel giorno non ci risveglieremo senza un soldo perché avremo fatto collassare il mercato?

Perché ci stiamo chiedendo questa cosa?

Beh, perché ciclicamente si ripresentano occasioni per parlare di quest’argomento ogni volta che qualcuno solleva le potenziali minacce sistemiche che l’investimento – chiamiamolo “passivo” per semplicità – porrebbe al buon funzionamento del mercato.

In tanti mi avete segnalato un articolo oggettivamente ben fatto uscito sul Sole 24 Ore dal titolo:

Investimento passivo: da opportunità a rischio sistemico.

Disclaimer: l’articolo è scritto dal Deputy CEO di una società che si occupa di investimenti in società in fase di IPO – quindi siamo all’estremo opposto dell’idea di replica di un indice di mercato.

Questo non inficia necessitarmene le tesi dell’articolo.

Però allo stesso tempo nella chiacchierata di oggi vi citerò ampiamente un articolo di Vanguard, uscito ad agosto, che invece prende pienamente posizione a favore dell’investimento passivo.

Ma chiaramente Vanguard è il più grande emittente di ETF e index fund al mondo, quindi, come dire, ciascuno giustamente tira un po’ l’acqua al proprio mulino.

L’articolo sul Sole è molto rigoroso perché cita i riferimenti giusti, in particolare tre:

La ricerca di Gabaix e Koijen, professori di finanza rispettivamente di Harvard e Chicago, che nel 2021 scrissero un paper seminale dal titolo molto evocativo:

Alla ricerca delle origini delle fluttuazioni finanziarie: l’Ipotesi dei Mercati Inelastici, facendo chiaramente un po’ il verso all’Ipotesi dei Mercati Efficienti di Gene Fama.

Il secondo riferimento è il nostro amico nemico Michael Greenf, che era stato da noi nell’episodio 143 e che è uno dei più acerrimi e agguerriti detrattori di tutto ciò che è investimento passivo, che lo considera la più grande bugia mai raccontata (credo che stia scrivendo un libro con questo titolo). Green sostiene che La crescita dei flussi passivi, quasi metà dell’intero mercato azionario se si considerano anche gli investimenti passivi camuffati da attivi, provocherebbe un meccanismo auto-rinforzante: i rialzi di prezzo attraggono ulteriori flussi, che a loro volta aumentano i prezzi, causando maggiore concentrazione, maggiore correlazione tra asset e quindi riducono il ruolo degli investitori attivi nella loro fondamentale attività di price discovery, che consiste appunto nell’attribuire il prezzo che si ritiene più corretto ad un asset in base a stime informate sui flussi di cassa attesi e i tassi di sconto.

Il terzo riferimento è Jean-Philippe Bouchaud, CEO di Capital Fund Management, il più grande Hedge Fund in Europa, che ha esteso le conclusioni di Gabaix a livello di micro-struttura del mercato fino a sostenere che le fluttuazioni dei prezzi del mercato deriverebbero principalmente dai flussi di capitali che acquistano gli asset – e in particolare gli asset sottostanti a fondi indicizzati e ETF.

Mettendo insieme questi tre pilastri, l’articolo solleva il dubbio che Il successo dell’investimento passivo sia stato alimentato da 15 anni di tassi bassi, crescita della liquidità globale e fiducia nella diversificazione degli indici. Se però i tre Gabaix, Green e Bouchad hanno ragione, allora l’investimento passivo non avrebbe un ruolo neutro sul mercato, ma creerebbe delle distorsioni con effetti potenzialmente devastanti se dovesse presentarsi una severa correzione del mercato che porterebbe migliaia di miliardi di dollari di azioni a essere vendute contemporaneamente.

Ma è proprio così?

Vedremo che, in parte sì, ma in parte sembra ci siano più buoni motivi per non essere così tanto allarmisti che non il contrario.

Comunque oggi proveremo a rispondere a questa domanda in questo modo.

Partiamo dalle evidenze a favore dell’indicizzazione,

Poi analizzando le critiche più solide mosse all’index investing

Proveremo a immaginarci i possibili scenari

E alla fine – cosa più importante di tutte – capiremo se ci sono delle implicazioni pratiche per noi investitori.

[inserimento sponsor]

LA RIVOLUZIONE DELL’INVESTIMENTO INDICIZZATO

Senza dubbio negli ultimi 50 anni, e in particolare negli 20-30, uno dei cambiamenti più profondi della storia dei mercati finanziari è stato l’ascesa dell’ainvestimento indicizzato.

ETF e fondi passivi hanno oggettivante rivoluzionato il modo in cui investiamo e a seconda di come definiamo l’“investimento passivo” e le fonti che usiamo, salta fuori che qualcosa come 30.000 miliardi di dollari sono investiti in questi strumenti.

Da quando John Bogle ebbe l’intuizione di creare il primo fondo indicizzato che replicava l’S&P 500 nel 1976, facendosi fondamentalmente dare del co[BIP]ne da tutta la comunità finanziaria che considerava semplicemente ridicola quell’idea, oggi ETF e index fund sono IL modo tramite cui investono non solo gli investitori retail ma anche buona parte degli investitori istituzionali.

L’idea era semplice e la conosciamo molto bene.

Il punto non era provare a battere il mercato, ma possederlo tutto.

Le premesse teoriche del fatto che questa strategia massimizzasse il rendimento atteso per l’investitore medio erano fondamentalmente due:

Una era l’ipotesi dei mercati efficienti, ossia che i prezzi incorporano immediatamente tutte le informazioni disponibili e quindi il mercato nel suo complesso è la migliore rappresentazione informata che esista;

L’altra era la cosiddetta “aritmetica dell’investimento attivo”, che afferma una cosa molto semplice:

Il rendimento medio di tutti gli investitori attivi è il rendimento del mercato meno i costi, perché per ogni compratore serve sempre un venditore

Qualcuno sovraperformerà il mercato, qualcuno necessariamente lo sottoperformerà

Una volta che però introduci i costi per fare operazioni di compravendita frequente e soprattutto hai il gestore di un fondo da pagare, salta fuori che si tratta di un gioco a somma negativa con un rendimento atteso in media inferiore a quello del mercato.

Investire in un indice che replica tutto il mercato massimizzerebbe invece il rendimento medio atteso da tutti gli investitori.

Il risultato pratico è stato che milioni di investitori retail e istituzionali hanno ottenuto accesso semplice, economico e diversificato ai mercati globali – e si stima che l’innovazione di Bogle abbia fatto risparmiare agli investitori qualcosa come mille miliardi di dollari in fee, almeno secondo i conti di Eric Balchunas di Bloomberg nel suo libro:

The Bogle Effect.

Quali sono in generale i benefici più importanti dell’investimento indicizzato, che poi è un po’ la spina dorsale delle idee condivise in questo podcast:

Diversificazione: con un singolo strumento puoi ottenere esposizione a centinaia o migliaia di società, eliminando il rischio specifico e costruendo portafogli efficienti con capitali minimi.

Costi bassissimi: molti ETF globali oggi costano ormai meno dello 0,2% annuo – e ovviamente questa cosa ha un impatto positivo enorme sul lungo termine.

10.000 euro investiti su indice azionario per 20 anni con un rendimento medio del 7%, renderebbe circa 6,8% con un ETF e circa 5% con un fondo che costa il 2% all’anno.

Dopo 20 anni avrei lasciato per strada il 40% del rendimento.

Repetita iuvant: quando si investe, i costi sono la singola cosa più importante da tenere sotto controllo.

Come diceva San Jack: you get what you don’t pay for, quello che ottieni è ciò per cui non paghi.

L’articolo di Vanguard sottolinea poi altri tre benefici che hanno contribuito alla popolarità planetaria di questi strumenti:

Rendimenti prevedibili: cioè prevedibili rispetto al benchmark, all’indice di riferimento. Sappiamo che su orizzonti di almeno 10 anni circa il 90% dei fondi attivi sottoperforma il mercato nel lungo periodo (secondo i noti dati SPIVA) – di conseguenza replicare il mercato è di fatto una strategia vincente per la maggior parte degli investitori.

Poi sono fiscalmente efficienti:

Sia perché hanno basso turnover e quindi non dovendo comprare e vendere spesso i titoli pagano poche tasse

Inoltre gli strumenti europei ad accumulazione, che in America non ci sono, permettono di reinvestire i dividendi senza pagare tasse sui redditi da capitale, dando un boost al rendimento composto.

Infine Trasparenza e semplicità: sai quasi sempre cosa possiedi e quanto paghi.

Per questi e altri motivi, come ad esempio la comodità di comprare un ETF in borsa come fosse un’azione in una frazione di secondo, non sorprende che l’investimento passivo sia diventato l’opzione di default nei portafogli di fondi pensione, ETF, fondazioni e investitori retail.

Come dicevamo, però, il successo dell’investimento indicizzato ha sollevato nel tempo tutta una serie di critiche ricorrenti.

Alcune fondate, come quelle citate nell’articolo del Sole e che vedremo tra poco, altre invece piuttosto campate per aria.

Vanguard nel suo articolo fa una disamina sui 4 falsi miti sugli ETF e spiega perché non stanno in piedi.

I FALSI MITI SULL’INVESTIMENTO IN ETF

Mito NUMERO UNO: “Gli ETF fanno crescer e le big cap ancora di più” perché veicolano più capitale alle società più grandi.

L’argomento sarebbe: se un titolo è già grande nell’indice, i flussi passivi lo faranno crescere ancora e quindi ne farebbero crescere artificialmente il prezzo creando una potenziale bolla.

La verità invece è che i fondi indicizzati comprano in proporzione alla capitalizzazione e quindi, almeno direttamente, ciascuna società riceve esattamente una quantità di capitale proporzionale al suo peso nell’indice.

Si dice spesso che gli ETF sono “price taker”, non “price maker”, cioè comprano e vendono a qualunque prezzo venga settato dal mercato in quel momento, non contribuiscono alla formazione del prezzo.

Questa è un’evidenza piuttosto ovvia.

Lascio però un asterisco perché non si può escludere che indirettamente abbiano un qualche ruolo nell’aumento della concentrazione del mercato sulle società più grandi.

È comunque un tema molto dibattuto e ci sono dati molto contrastanti tra loro, il che ci fa intuire che la risposta più probabile sia: “boh, forse un po’ sì, ma sicuramente ci sono anche tanti altri fattori in gioco”.

Le prime 10 società dell’S&P 500 oggi pesano quasi il 40% dell’indice non perché ci sono gli ETF, ma principalmente perché sono le azioni più comprate anche singolarmente, oltre che per la spaventosa crescita degli utili che hanno generato negli ultimi anni.

Peraltro Vanguard fa vedere che il più alto livello di ownership da parte dei fondi indicizzati – cioè quanto di un certo mercato è in mano principalmente a fondi passivi – non è sulle società più grandi, ma sulle mid-cap.

A questa conclusione era arrivato anche uno studio di Goldman dell’anno scorso che citai a Mike Green, ma lui dribblò completamente la domanda.

Mito NUMERO DUE: “Gli ETF riducono la price discovery” cioè renderebbero il mercato meno efficiente per ridurrebbero la capacità di investitori attivi di svolgere delle analisi informate per determinare i prezzi più equi rispetto ai valori fondamentali.

Perché questo?

Perché l’investimento passivo, se fosse vero il primo mito, ossia che gonfia artificialmente il prezzi, ridurrebbe gli incentivi degli investitori attivi a fare invece analisi e ricerca perché i flussi di investimenti passivi distorcerebbero i risultati.

L’idea estrema diventa quindi: se tutti comprano e vendono passivamente, nessuno analizza più i fondamentali e i prezzi diventano meno efficienti.

Però anche qui: idea sexy sulla carta, molto discutibile in realtà.

Meno dell’1% del volume di scambi giornalieri è riconducibile agli ETF.

La formazione dei prezzi resta quindi ampiamente dominata da gestori attivi, hedge fund, trader, dagli stessi founder che hanno grosse quote individuali di singole aziende e da investitori retail e operatori istituzionali che operano in maniera attiva sul mercato.

Quindi secondo l’articolo sarebbe difficil sostenere che l’1% di attività possa incidere tanto.

Quello che abbiamo detto poi si collega al

Mito NUMERO TRE – ossia appunto che “Gli ETF eliminerebbero le opportunità per l’attivo”, disincentivandolo a fare quella fondamentale attività di analisi che porta all’efficienza dei prezzi.

Vanguard però fa vedere che la dispersione dei rendimenti delle singole azioni – cioè quando i rendimenti delle singole azioni si discostano dal rendimento medio del mercato – non è praticamente cambiata di una virgola con la crescita degli index fund.

Questa è rimasta molto elevata: ogni anno circa il 70% dei titoli si discosta di oltre 10 punti percentuali dalla performance media e quindi ci sarebbero teoricamente molte opportunità per chi

investe attivamente per fare grandi profitti.

Come si vede in questo grafico, la dispersione negli ultimi 35 anni è rimasta abbastanza stabile, nonostante la quota di azioni detenute da fondi passivi del Russel 3000, che è il total stock market americano, sia passata da quasi 0 nel 1990 a quasi il 25% oggi.

Ma questo è per tanti altri motivi, per i costi, per l’efficienza, perché è fottutamente difficile, per la competizione e così via – non perché ci sono i fondi passivi.

Infatti i più lamentosi detrattori dei fondi passivi e degli ETF sono quasi sempre ex gestori di successo a cui, per n motivi, è andata bene per anni e poi quando hanno smesso – fisiologicamente – di performare hanno dato la colpa agli ETF.

E cmq quando hai un fratello più piccolo che non parla ancora e quando rompi qualcosa per non farti cazziare dai tuoi dici “è stato lui è stato lui”.

Infine il Mito NUMERO 4 è che “Gli ETF aumenterebbero la volatilità”

Secondo Vanguard non esisterebbe alcuna evidenza empirica che colleghi direttamente la crescita dell’investimento passivo a una maggiore volatilità dei mercati. Ed è un fatto che le crisi più violente – dal 1987 al 2008, dal Covid al 2022 – sono state causate principalmente da fattori macro, non dall’indicizzazione.

Anzi: aggiungerei una cosa.

Nell’87 non c’erano gli ETF e nel 2008 erano poca roba.

Ma nel 2020, 2022 e pure durante le allegre giornate successive al liberation day dello scorso 2 aprile, ciò a cui abbiamo assistito è stato tutt’altro rispetto al copione preannunciato dai profeti di catastrofi.

Hedge fund, asset manager e investitori istituzionali vari hanno venduto in massa appena le cose si sono messe male;

I dumb money degli investitori retail, dentro ETF, fondi passivi e target date fund sono invece stati dei compratori netti e paradossalmente hanno calmierato le voragini che invece avrebbero causato i sell-off partiti da quelli che invece dovrebbero esser gli smart-money degli investitori professionali.

Adesso vedremo alcune potenziali criticità serie sull’investimento passivo, perché niente è mai tutto rosa e fiori, però il copione: “alla prima crisi vera gli ETF causeranno l’apocalisse”, per ora, non si è ancora visto, anzi gli ETF e gli altri strumenti sono stati un valido supporto alla normalizzazione del mercato.

Già in passato poi avevo fatto notare una cosa.

Soprattutto negli Stati Uniti, ci sono trilions, migliaia di miliardi di dollari investiti nei cosiddetti Targe Date Fund, cioè fondi che prevedono un’allocazione dinamica che progressivamente si sposta da full azionario o quasi quando si è giovani e gradualmente si sposta verso l’obbligazionario in prossimità del pensionamento.

Avendo delle allocazioni definite, quando c’è un sell-off sui mercati e tutti vendono come pazzi, inevitabilmente questi devono comprare per tenere l’asset allocation prevista.

Sono quindi degli strumenti con una logica intrinsecamente contrarian, che per definizione vanno in parte a compensare gli eventuali effetti di concentrazione sistemica durante una fase particolarmente critica.

Voglio dire:

Nel marzo 2020 l’S&P 500 ha perso il 34% in un mese;

Nel 2022 è arrivato a perdere il 25% in 9 mesi;

Nel 2025 ha perso il 17% in un paio di settimane.

Intendiamoci, non c’è limite al peggio.

Ma questi sono già eventi rari – e durante questi non è successo nulla di anomalo.

Poi boh, magari un giorno ci sarà un nuovo black Monday, il mercato crollerà del 20% in un giorno solo e assisteremo a qualcosa di eccezionale, ma per ora abbiamo già avuto qualche stress test piuttosto importante sul fatto che non ci sia esattamente una correlazione meccanica tra investimento passivo e amplificazione dei crolli di mercato.

Però è vero che ci sono altre critiche, più profonde e più difficili da liquidare.

Ed è su queste che vale la pena concentrarsi un attimo e su cui l’articolo del Sole si era giustamente soffermato.

IL PARADOSSO DI GROSSMAN STIGLITZ

Per capire davvero perché l’investimento passivo genera tante discussioni, bisogna partire da un’idea fondamentale dell’economia finanziaria: il paradosso di Grossman Stiglitz

Il loro ragionamento è incredibilmente semplice e profondo allo stesso tempo:

Se i mercati fossero perfettamente efficienti, cioè se ogni asset fosse perfettamente prezzato, nessuno avrebbe incentivo a raccogliere informazioni, perché ogni informazione sarebbe già riflessa nei prezzi e ci sarebbe 0% di probabilità di battere il mercato.

Ma se nessuno è incentivato a raccogliere informazioni, fare analisi e provare a scovare inefficienze nei prezzi, allora i prezzi diventano inefficienti.

Ma se diventano inefficienti, allora si crea un incentivo per gli investitori attivi a fare ricerca, analisi e bla bla bla per ripristinare l’efficienza dei mercati.

E così via

Quindi l’efficienza dei mercati non può essere totale – cosa che peraltro nemmeno il buon Gene Fama credeva.

Lo sono abbastanza perché la maggior parte degli investitori non possa battere il mercato, ma non completamente perché nessuno possa farlo.

Perché i prezzi siano “quasi” efficienti serve un equilibrio tra:

investitori disposti a pagare per raccogliere informazioni e fare price discovery;

investitori che accettano il prezzo di mercato come dato e investono passivamente.

Quindi le due cose, investimento passivo e attivo, coesistono perfettamente.

Se la quota di capitale passivo cresce troppo, la price discovery potrebbe diventare meno efficace. Ma, paradossalmente, proprio questo creerebbe nuove opportunità, attirando nuovo capitale attivo e riportando il sistema in equilibrio.

È una legge di gravità finanziaria: inefficienza e price discovery si autoregolano.

Se i mercati fossero perfettamente efficienti, cioè se ogni asset fosse perfettamente prezzato, nessuno avrebbe incentivo a raccogliere informazioni, perché ogni informazione sarebbe già riflessa nei prezzi e ci sarebbe 0% di probabilità di battere il mercato.

Ma se nessuno è incentivato a raccogliere informazioni, fare analisi e provare a scovare inefficienze nei prezzi, allora i prezzi diventano inefficienti.

Ma se diventano inefficienti, allora si crea un incentivo per gli investitori attivi a fare ricerca, analisi e bla bla bla per ripristinare l’efficienza dei mercati.

E così via

Quindi l’efficienza dei mercati non può essere totale – cosa che peraltro nemmeno il buon Gene Fama credeva.

Lo sono abbastanza perché la maggior parte degli investitori non possa battere il mercato, ma non completamente perché nessuno possa farlo.

Perché i prezzi siano “quasi” efficienti serve un equilibrio tra:

investitori disposti a pagare per raccogliere informazioni e fare price discovery;

investitori che accettano il prezzo di mercato come dato e investono passivamente.

Quindi le due cose, investimento passivo e attivo, coesistono perfettamente.

Se la quota di capitale passivo cresce troppo, la price discovery potrebbe diventare meno efficace. Ma, paradossalmente, proprio questo creerebbe nuove opportunità, attirando nuovo capitale attivo e riportando il sistema in equilibrio.

È una legge di gravità finanziaria: inefficienza e price discovery si autoregolano.

Il punto caso mai è capire fino a che livello il mercato può diventare passivo senza che il meccanismo superi una qualche soglia critica e si rompa.

Nessuno è in grado di dare una stima e tra l’altro ci sono varie interpretazioni del fenomeno:

c’è chi dice che oltre una certa quantità, 50-60% di passivo, il mercato rischia di diventare gravemente disfunzionale;

al contrario c’è chi dice: “attenzione: se la quota di passivo aumenta anche magari al 70-80-90% del mercato, ma gli unici investitori attivi restano solo i veri e competenti investitori professionali e non da quelli che giocano su Robinhood o Etoro alla ricerca del lottery ticket o i trader della domenica, ecco allora che il mercato viene pulito da tutto il rumore causato da chi investe a cazzo di cane e resta solo l’attività di price discovery più qualitativa fatta da investitori informati”.

Quindi il problema non è tanto: quanto passivo e quanto attivo.

Bensì: quanti investitori informati e competenti continuano a fare investimento attivo.

LA VARIAZIONE DEI RENDIMENTI ATTESI

Il secondo tassello teorico della questione arriva dal nostro John Cochrane.

Come ci raccontò nell’episodio 237, tra le varie cose, lui intuì che i mercati si muovono molto più di quel che dovrebbero – il volatilty puzzle di Shiller di cui avevamo parlato nello scorso episodio – non tanto perché gli investitori “sbagliano”, ma perché i tassi di sconto variano, cioè i rendimenti richiesti dagli investitori per investire in azioni e in obbligazioni variano nel tempo in base a tanti fattori soggettivi e macroeconomici che li portano ad avere una diversa propensione al rischio nel tempo.

O comunque ad attribuire agli stessi di flussi di cassa futuri diversi valori a secondo del momento.

Quando il rischio percepito cresce, gli investitori chiedono premi più alti e i prezzi scendono.

Quando il rischio percepito cala, i premi si comprimono e i prezzi salgono.

Nel 2008 il rischio percepito era alto, quindi alto rendimento atteso e basso valore degli asset.

Nel 1999 il rischio percepito era basso, quindi basso rendimento atteso e alto valore degli asset.

È un meccanismo coerente con decenni di dati e spiega perché i prezzi siano molto più volatili dei flussi di utili attesi.

Questa cosa, che si innesta sulla ricerca di Shiller e Campbell,

fornisce una solida base all’idea che i rendimenti futuri di lungo termine abbiano una componente prevedibile, come dicevamo l’altra volta.

Ma quello che non dice completamente è cosa fa cambiare i tassi di sconto, i premi al rischio etc etc.

Lui e Campbell avevano proposto l’idea di Habit Formation, cioè che i rendimenti attesi variano in base a come variano le capacità di consumo degli investitori rispetto alle condizioni del mercato, ma nel frattempo sono state formulate altre ipotesi.

Bouchaud mostra dove si amplificano: nella microstruttura del mercato, nei vari flussi di ordini di compravendita che interagiscono tra loro.

Se questo è vero allora i prezzi cambiano sì perché cambia il rendimento richiesto, ma quel rendimento è influenzato dalla domanda aggregata e amplificato dal comportamento interno del mercato stesso.

Ora da qui ci sono due questioni:

UNO: quanto davvero i fondi passivi amplifichino questa cosa

DUE: che conseguenze ci sono.

Torniamo all’articolo del Sole: l’investimento passivo renderebbe il sistema vulnerabile in scenari di deflusso, cioè quando c’è molta più gente che vende di chi compra. I fondi attivi hanno liquidità, perché non sono costretti ad investire ogni volta che ricevono capitali, mentre index fund e etf appena entra un nuovo dollaro di un investitore vanno sul mercato e comprano il sottostante sempre e comunque. E stesso discorso in uscita, quando uno vuole vendere. Se c’è quindi un forte stress sui mercati potrebbero esserci poche controparti disposte a comprare mentre tutti vendono e ciò amplificherebbe i ribassi.

Però – ripeto, io che sono solo un povero pirla senza nessuna competenza eh, sia chiaro.

Covid 2020

2022

Aggiungiamo pure Yen Carry Trade del 5 agosto 2024 che prima me l’ero scordato e

Liberation Day Armageddon, 3-4 aprile 2025.

Cioè di roba grave ne è accaduta.

Per ora questa cosa non si è vista.

È forse un tema invece il fattore demografico. Se la popolazione invecchia i fondi pensione devono vendere asset per finanziarie i pensionati e perché le allocation si sposteranno da azionario a obbligazionario.

Questo potrebbe essere un problema di lungo termine perché in effetti non abbiamo grandi informazioni su cosa succederebbe in mercati dominati da strategie passive se ci sono deflussi sistemici e persistenti.

D’altra parte, aggiungo io, c’è anche una enorme di fetta di popolazione che semplicemente non investe.

Non si può escludere che gli ETF continueranno ad ampliare la base di partecipazione al mercato compensando l’effetto che abbiamo appena descritto.

Cioè magari ci saranno più investitori agee che vendono, ma anche più nuovi investitori che comprano, che oggi non ci sono – soprattutto fuori dagli Stati Uniti, dove la quota di partecipazione al mercato azionario è ridicola.

Negli Stati Uniti quasi il 60% della popolazione investe in azioni, anche se il 10% più ricco probabilmente detiene il 90% del mercato.

In Europa invece il numero è molto più basso, meno del 20% delle famiglie investe in azioni.

In Italia siamo anche sotto al 10%, a seconda di come viene calcolato il dato

Detto questo, proviamo a capire se le tesi di Gabaix e Bouchaud abbiano delle implicazioni preoccupanti.

RISPOSTE ALLE CRITICHE

PRIMA COSA

Intanto non sembra che la price discovery sia in pericolo per il momento.

Comunque almeno il 75-80% del capitale globale è ancora gestito attivamente e oltre il 90% del volume di scambi giornaliero è prodotto da operatori attivi, market maker, trader e retail investior che giocano agli stock picker.

Finché esiste questa massa critica, il prezzo continuerà a incorporare informazioni.

E se mai la quota passiva diventasse eccessiva e aumentassero le inefficienze, allora i rendimenti potenziali per l’attivo aumenterebbero, attirando nuovo capitale e riportando equilibrio (secondo il paradosso di Grossman-Stiglitz) – almeno entro certi limiti.

SECONDA COSA

L’efficienza potrebbe anche aumentare, non diminuire, perché l’indicizzazione elimina comportamenti inefficienti e riduce il rumore, come dicevamo prima. Dipende sempre dalle proporzioni tra i due approcci.

Però in effetti l’allocazione automatica e a basso costo, per esempio tramite i PAC consente ai mercati di funzionare in modo più disciplinato e prevedibile.

Molti studi, come ad esempio questo di Bond e Garcia del 2021 mostrano che l’efficienza informativa dei mercati non è peggiorata nell’era degli ETF, anzi l’abbassamento dei costi diffonderebbe l’adozione degli strumenti passivi aumentando l’efficienza dei prezzi.

TERZA COSA

Il fatto che durante i recenti 3-4 casi di shock il mercato abbia tutto sommato retto grazie ai fondi passivi è forse perché investire in quel modo paradossalmente rende gli investitori più disciplinati e meno inclini a svendere tutto al primo cambio di luna di mercato.

Ricordo sempre che il mercato americano ha perso l’80% del suo valore tra il 1929 e il 1932, il 22% il 19 ottobre dell’87, il 49% tra il 2000 e il 2002 e il 54% tra il 2007 e il 2009, quando non c’erano fondi passivi o erano una frazione infinitesimale del mercato.

QUARTA e ULTIMA COSA, probabilmente i mercati si adattano.

I modelli di Gabaix e Bouchaud e del simpaticissimo Mike Green saranno anche rigorosi, ma i mercati sono creature vive, non dei blocchi di marmo.

Se studi un elettrone, quello continua a fare l’elettrone, non è che una volta che tutti sanno che l’elettrone ha carica negativa allora si adatta e inizia ad essere un po’ meno negativo perché si vergogna e poi tutti vanno dal protone.

… che stronzata …

Come tutte i prodotti umani anche i mercati hanno un naturale istinto di sopravvivenza e di adattamento darwiniano.

Nuovi problemi, nuove soluzioni.

Si può identificare perfettamente un potenziale problema futuro ma non bisogna mai sottovalutare l’umana capacità di adattarsi ai problemi e risolverli.

SCENARI FUTURI

Detto questo, come potrebbe davvero evolvere il sistema nei prossimi decenni?

Io mi sono immaginato per gioco quattro scenari principali dal più grave al più roseo e vi dico già che i due estremi sembrano obiettivamente poco probabile mentre se dovessi scommettere tutti i miei soldi punterei su quelli centrali.

Scenario 1 – Crisi sistemica e collasso di liquidità

Nel caso più estremo, una combinazione di deflussi massicci (per esempio una recessione più il pensionamento dei baby boomers) e crisi di fiducia potrebbe generare una spirale negativa: vendite forzate da parte dei fondi passivi, assenza di controparti, caduta di liquidità e volatilità esplosiva.

È uno scenario da “cigno nero” che tutto sommato il 1929 non era poi così male: possibile, ma poco probabile.

Scenario 2 – Mispricing episodico e volatilità mediamente più alta

I mercati rimangono funzionali ma diventano effettivamente più sensibili ai flussi.

Si amplificano gli effetti del momentum dei prezzi, in positivo e in negativo, mentre la convergenza tra prezzi e fondamentali richiede più tempi – o in alcuni casi non si riallineano proprio.

Quindi bull market un po’ più euforici ma anche bear market più cattivi.

Queste inefficienze però creebero più opportunità per gli investitori attivi, così sono contenti e non rompono più i co[bip]ni.

Scenario 3 – Nuovo equilibrio e coesistenza

Il sistema evolve verso un equilibrio stabile: il passivo diventa l’infrastruttura di base, mentre l’attivo si concentra sulle inefficienze residue.

La funzione allocativa del mercato resta intatta, i flussi si stabilizzano e il sistema continua a funzionare senza frizioni significative.

Scenario 4 – I Mercati diventano più efficient

La gestione passiva riduce il rumore, stabilizza i flussi e crea condizioni di maggiore efficienza complessiva. La price discovery sopravvive e diventa persino più efficace perché si concentra su inefficienze reali anziché su micro-differenze di benchmark.

Da quello che ho capito io, lo stato dell’arte della ricerca è più propensa a pensare che lo scenario base sia quello di un mercato via via un po’ più inefficiente e volatile, ma non disfunzionale.

Amen.

IMPLICAZIONI PRATICHE PER GLI INVESTITORI IN ETF

Ora, bello tutto è, grazie tante.

Ma quindi?

Che si fa?

Prendiamo atto o ci sono indicazioni pratiche per noi che investiamo?

Provo a buttarne giù qualcuna.

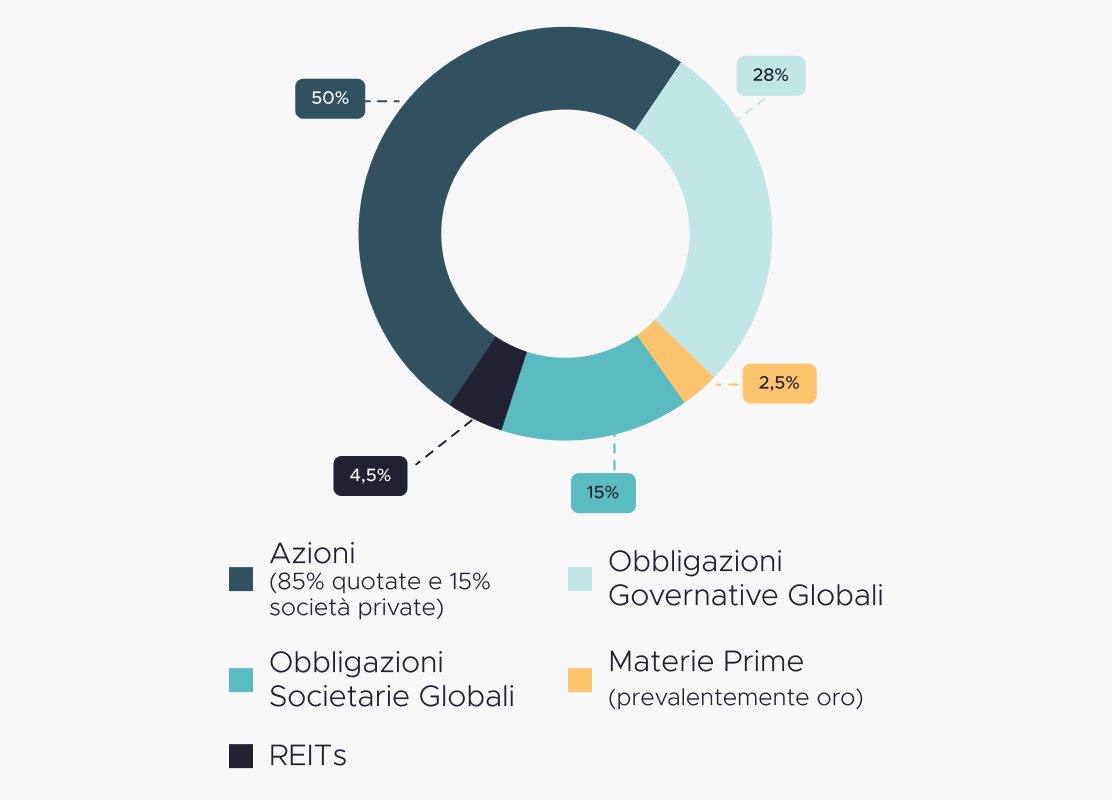

Per prima cosa: tenere la parte core del portafoglio in strumenti indicizzati.

L’investimento indicizzato, a basso costo, diversificato globalmente, che replica il mercato con meno scelte discrezionali possibili rimane la spina dorsale del portafoglio dell’investitore medio.

È la posizione più macro-consistent che c’è, quella più neutra.

MSCI ACWI o FTSE All-World, oppure le versioni senza mercati emergenti, restano la migliore approssimazione possibile di quello che Bill Sharpe aveva in mente quando parlava del portafoglio di mercato.

Poi se uno prende sul serio queste possibili distorsioni, allora può introdurre delle deviazioni “contrarian”, anticicliche nel portafoglio.

Cioè usa strumenti passivi per prendere decisioni più attive.

Alcune idee:

Small cap globali, meno rappresentate negli indici;

Esposizione a fattori catturati da un indice market-cap weighted, come value, low volatility e quality;

E poi in caso di scenario estremo che innesca un sell-off drammatico, probabilmente i bond lunghi sono quelli in grado di reagire meglio

Un’altra cosa che si può fare è tenere conto delle valutazioni per aggiustare sia l’esposizione azionaria generale, che la composizione del portafoglio azionario.

Soprattutto quando le valutazioni sono molto elevate, il rischio marginale di un crollo violento può aumentare, quindi ridurre progressivamente l’esposizione azionaria ha senso.

Invece a livello geografico può aver senso sovrappesare aree geografiche con valutazioni più basse – anche se bisogna dire che in uno scenario estremo quando il mercato viene giù, viene giù tutto insieme. Ma magari le società che avevo comprato a prezzi relativi più bassi vengono giù meno.

Coerentemente con quanto appena detto è importante ribilanciare.

La pro-ciclicità dei flussi passivi — che alimenterebbe il momentum e la formazione di trend — può amplificare il rischio di comprare troppo in alto e vendere troppo in basso.

Avere invece una regola sistematica di ribilanciamento è una valida strategia.

Stabilisci a priori soglie di ribilanciamento (ad esempio ±10-20% rispetto ai pesi target) e quando qualcosa sale troppo la riporti giù.

Questo approccio non è banale e psicologicamente impegnativo perché ti costringe a vendere ciò che è salito troppo e a comprare ciò che è rimasto indietro, se però i flussi inducono volatilità allora così ti metti parzialmente in una posizione contraria.

Infine, vale sempre la buona prassi di avere asset decorrelati da azioni e obbligazioni.

Oro

Eventualmente materie prime – nel caso il sell-off sia innescato da uno schock inflazionistico;

Bond indicizzati all’inflazione per lo stesso motive.

Oppure strumenti più sofisticati come I managed futures tanto amati dal mio amico Nicola.

Sia chiaro, non si può fare un portafoglio immune da qualunque scenario.

Però diversificare le fonti di rischio tendenzialmente aiuta, piuttosto che avere il rischio tutto concentrato nel beta del mercato azionario e in 10 mega colossi che fanno tutti la stessa cosa o quasi.

Conclusioni.

ETF e fondi indicizzati hanno trasformato radicalmente il mondo degli investimenti, hanno democratizzato l’accesso ai mercati, abbattuto i costi, migliorato i rendimenti netti e disciplinato i comportamenti degli investitori. Cristal clear.

È però possibile che abbiano anche cambiato in parte il funzionamento stesso dei mercati: non contano solo i fondamentali ma anche la domanda aggregata, i flussi influenzano i prezzi e le dinamiche di compravendita amplificano alcune tendenze.

Il punto ovviamente non è demonizzare l’investimento passivo, perché con ogni probabilità resta ancora la prima scelta per ogni investitore.

Come sempre, però, è utile essere consapevoli, capire come funziona e adattare la propria strategia tenendo conto di possibili nuovi scenari di mercato, diversi da quelli degli anni passati.

Quindi viva gli etf, vista l’investimento indicizzato, viva la diversificazione e viva la consapevolezza che ogni tanto possono succedere cose brutte – ma del resto questo non è mai stato un buon motivo per non investire, anzi: è esattamente il motivo per cui investiamo e ci aspettiamo un premio.

Fine.

Spero che questo viaggio vi sia piaciuto e grazie per aver scelto di volare con The Bull.

Come sempre vi invito a mettere segui e attivare le notifiche su Spotify o Apple Podcast e a iscrivervi al canale youtube per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che in un mondo che ci vuole sempre più attivi ci ricordano l’importanza e la bellezza di starsene ogni tanto passivi sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo giovedì prossimo con un nuovo appuntamento assieme, sempre qui, naturalmente, con The Bull, il tuo podcast di finanza personale.

Bentornati a The Bull, il tuo podcast di finanza personale

Ma non sarà che alla fine tutta sta bella storia degli etf e dell’investimento indicizzato sia una mega sola che ci stiamo tutti raccontando?

Per la serie: “too good too be true”. Troppo bello per essere vero.

Ci hai raccontato che investire tutto sommato è piuttosto semplice e che investire “passivamente” replicando indici è quasi come tirare un rigore a porta vuota – però siamo sicuri che non ci stiamo tutti scavando la fossa da soli e che un bel giorno non ci risveglieremo senza un soldo perché avremo fatto collassare il mercato?

Perché ci stiamo chiedendo questa cosa?

Beh, perché ciclicamente si ripresentano occasioni per parlare di quest’argomento ogni volta che qualcuno solleva le potenziali minacce sistemiche che l’investimento – chiamiamolo “passivo” per semplicità – porrebbe al buon funzionamento del mercato.

In tanti mi avete segnalato un articolo oggettivamente ben fatto uscito sul Sole 24 Ore dal titolo:

Investimento passivo: da opportunità a rischio sistemico.

Disclaimer: l’articolo è scritto dal Deputy CEO di una società che si occupa di investimenti in società in fase di IPO – quindi siamo all’estremo opposto dell’idea di replica di un indice di mercato.

Questo non inficia necessitarmene le tesi dell’articolo.

Però allo stesso tempo nella chiacchierata di oggi vi citerò ampiamente un articolo di Vanguard, uscito ad agosto, che invece prende pienamente posizione a favore dell’investimento passivo.

Ma chiaramente Vanguard è il più grande emittente di ETF e index fund al mondo, quindi, come dire, ciascuno giustamente tira un po’ l’acqua al proprio mulino.

L’articolo sul Sole è molto rigoroso perché cita i riferimenti giusti, in particolare tre:

La ricerca di Gabaix e Koijen, professori di finanza rispettivamente di Harvard e Chicago, che nel 2021 scrissero un paper seminale dal titolo molto evocativo:

Alla ricerca delle origini delle fluttuazioni finanziarie: l’Ipotesi dei Mercati Inelastici, facendo chiaramente un po’ il verso all’Ipotesi dei Mercati Efficienti di Gene Fama.

Il secondo riferimento è il nostro amico nemico Michael Greenf, che era stato da noi nell’episodio 143 e che è uno dei più acerrimi e agguerriti detrattori di tutto ciò che è investimento passivo, che lo considera la più grande bugia mai raccontata (credo che stia scrivendo un libro con questo titolo). Green sostiene che La crescita dei flussi passivi, quasi metà dell’intero mercato azionario se si considerano anche gli investimenti passivi camuffati da attivi, provocherebbe un meccanismo auto-rinforzante: i rialzi di prezzo attraggono ulteriori flussi, che a loro volta aumentano i prezzi, causando maggiore concentrazione, maggiore correlazione tra asset e quindi riducono il ruolo degli investitori attivi nella loro fondamentale attività di price discovery, che consiste appunto nell’attribuire il prezzo che si ritiene più corretto ad un asset in base a stime informate sui flussi di cassa attesi e i tassi di sconto.

Il terzo riferimento è Jean-Philippe Bouchaud, CEO di Capital Fund Management, il più grande Hedge Fund in Europa, che ha esteso le conclusioni di Gabaix a livello di micro-struttura del mercato fino a sostenere che le fluttuazioni dei prezzi del mercato deriverebbero principalmente dai flussi di capitali che acquistano gli asset – e in particolare gli asset sottostanti a fondi indicizzati e ETF.

Mettendo insieme questi tre pilastri, l’articolo solleva il dubbio che Il successo dell’investimento passivo sia stato alimentato da 15 anni di tassi bassi, crescita della liquidità globale e fiducia nella diversificazione degli indici. Se però i tre Gabaix, Green e Bouchad hanno ragione, allora l’investimento passivo non avrebbe un ruolo neutro sul mercato, ma creerebbe delle distorsioni con effetti potenzialmente devastanti se dovesse presentarsi una severa correzione del mercato che porterebbe migliaia di miliardi di dollari di azioni a essere vendute contemporaneamente.

Ma è proprio così?

Vedremo che, in parte sì, ma in parte sembra ci siano più buoni motivi per non essere così tanto allarmisti che non il contrario.

Comunque oggi proveremo a rispondere a questa domanda in questo modo.

Partiamo dalle evidenze a favore dell’indicizzazione,

Poi analizzando le critiche più solide mosse all’index investing

Proveremo a immaginarci i possibili scenari

E alla fine – cosa più importante di tutte – capiremo se ci sono delle implicazioni pratiche per noi investitori.

[inserimento sponsor]

LA RIVOLUZIONE DELL’INVESTIMENTO INDICIZZATO

Senza dubbio negli ultimi 50 anni, e in particolare negli 20-30, uno dei cambiamenti più profondi della storia dei mercati finanziari è stato l’ascesa dell’ainvestimento indicizzato.

ETF e fondi passivi hanno oggettivante rivoluzionato il modo in cui investiamo e a seconda di come definiamo l’“investimento passivo” e le fonti che usiamo, salta fuori che qualcosa come 30.000 miliardi di dollari sono investiti in questi strumenti.

Da quando John Bogle ebbe l’intuizione di creare il primo fondo indicizzato che replicava l’S&P 500 nel 1976, facendosi fondamentalmente dare del co[BIP]ne da tutta la comunità finanziaria che considerava semplicemente ridicola quell’idea, oggi ETF e index fund sono IL modo tramite cui investono non solo gli investitori retail ma anche buona parte degli investitori istituzionali.

L’idea era semplice e la conosciamo molto bene.

Il punto non era provare a battere il mercato, ma possederlo tutto.

Le premesse teoriche del fatto che questa strategia massimizzasse il rendimento atteso per l’investitore medio erano fondamentalmente due:

Una era l’ipotesi dei mercati efficienti, ossia che i prezzi incorporano immediatamente tutte le informazioni disponibili e quindi il mercato nel suo complesso è la migliore rappresentazione informata che esista;

L’altra era la cosiddetta “aritmetica dell’investimento attivo”, che afferma una cosa molto semplice:

Il rendimento medio di tutti gli investitori attivi è il rendimento del mercato meno i costi, perché per ogni compratore serve sempre un venditore

Qualcuno sovraperformerà il mercato, qualcuno necessariamente lo sottoperformerà

Una volta che però introduci i costi per fare operazioni di compravendita frequente e soprattutto hai il gestore di un fondo da pagare, salta fuori che si tratta di un gioco a somma negativa con un rendimento atteso in media inferiore a quello del mercato.

Investire in un indice che replica tutto il mercato massimizzerebbe invece il rendimento medio atteso da tutti gli investitori.

Il risultato pratico è stato che milioni di investitori retail e istituzionali hanno ottenuto accesso semplice, economico e diversificato ai mercati globali – e si stima che l’innovazione di Bogle abbia fatto risparmiare agli investitori qualcosa come mille miliardi di dollari in fee, almeno secondo i conti di Eric Balchunas di Bloomberg nel suo libro:

The Bogle Effect.

Quali sono in generale i benefici più importanti dell’investimento indicizzato, che poi è un po’ la spina dorsale delle idee condivise in questo podcast:

Diversificazione: con un singolo strumento puoi ottenere esposizione a centinaia o migliaia di società, eliminando il rischio specifico e costruendo portafogli efficienti con capitali minimi.

Costi bassissimi: molti ETF globali oggi costano ormai meno dello 0,2% annuo – e ovviamente questa cosa ha un impatto positivo enorme sul lungo termine.

10.000 euro investiti su indice azionario per 20 anni con un rendimento medio del 7%, renderebbe circa 6,8% con un ETF e circa 5% con un fondo che costa il 2% all’anno.

Dopo 20 anni avrei lasciato per strada il 40% del rendimento.

Repetita iuvant: quando si investe, i costi sono la singola cosa più importante da tenere sotto controllo.

Come diceva San Jack: you get what you don’t pay for, quello che ottieni è ciò per cui non paghi.

L’articolo di Vanguard sottolinea poi altri tre benefici che hanno contribuito alla popolarità planetaria di questi strumenti:

Rendimenti prevedibili: cioè prevedibili rispetto al benchmark, all’indice di riferimento. Sappiamo che su orizzonti di almeno 10 anni circa il 90% dei fondi attivi sottoperforma il mercato nel lungo periodo (secondo i noti dati SPIVA) – di conseguenza replicare il mercato è di fatto una strategia vincente per la maggior parte degli investitori.

Poi sono fiscalmente efficienti:

Sia perché hanno basso turnover e quindi non dovendo comprare e vendere spesso i titoli pagano poche tasse

Inoltre gli strumenti europei ad accumulazione, che in America non ci sono, permettono di reinvestire i dividendi senza pagare tasse sui redditi da capitale, dando un boost al rendimento composto.

Infine Trasparenza e semplicità: sai quasi sempre cosa possiedi e quanto paghi.

Per questi e altri motivi, come ad esempio la comodità di comprare un ETF in borsa come fosse un’azione in una frazione di secondo, non sorprende che l’investimento passivo sia diventato l’opzione di default nei portafogli di fondi pensione, ETF, fondazioni e investitori retail.

Come dicevamo, però, il successo dell’investimento indicizzato ha sollevato nel tempo tutta una serie di critiche ricorrenti.

Alcune fondate, come quelle citate nell’articolo del Sole e che vedremo tra poco, altre invece piuttosto campate per aria.

Vanguard nel suo articolo fa una disamina sui 4 falsi miti sugli ETF e spiega perché non stanno in piedi.

I FALSI MITI SULL’INVESTIMENTO IN ETF

Mito NUMERO UNO: “Gli ETF fanno crescer e le big cap ancora di più” perché veicolano più capitale alle società più grandi.

L’argomento sarebbe: se un titolo è già grande nell’indice, i flussi passivi lo faranno crescere ancora e quindi ne farebbero crescere artificialmente il prezzo creando una potenziale bolla.

La verità invece è che i fondi indicizzati comprano in proporzione alla capitalizzazione e quindi, almeno direttamente, ciascuna società riceve esattamente una quantità di capitale proporzionale al suo peso nell’indice.

Si dice spesso che gli ETF sono “price taker”, non “price maker”, cioè comprano e vendono a qualunque prezzo venga settato dal mercato in quel momento, non contribuiscono alla formazione del prezzo.

Questa è un’evidenza piuttosto ovvia.

Lascio però un asterisco perché non si può escludere che indirettamente abbiano un qualche ruolo nell’aumento della concentrazione del mercato sulle società più grandi.

È comunque un tema molto dibattuto e ci sono dati molto contrastanti tra loro, il che ci fa intuire che la risposta più probabile sia: “boh, forse un po’ sì, ma sicuramente ci sono anche tanti altri fattori in gioco”.

Le prime 10 società dell’S&P 500 oggi pesano quasi il 40% dell’indice non perché ci sono gli ETF, ma principalmente perché sono le azioni più comprate anche singolarmente, oltre che per la spaventosa crescita degli utili che hanno generato negli ultimi anni.

Peraltro Vanguard fa vedere che il più alto livello di ownership da parte dei fondi indicizzati – cioè quanto di un certo mercato è in mano principalmente a fondi passivi – non è sulle società più grandi, ma sulle mid-cap.

A questa conclusione era arrivato anche uno studio di Goldman dell’anno scorso che citai a Mike Green, ma lui dribblò completamente la domanda.

Mito NUMERO DUE: “Gli ETF riducono la price discovery” cioè renderebbero il mercato meno efficiente per ridurrebbero la capacità di investitori attivi di svolgere delle analisi informate per determinare i prezzi più equi rispetto ai valori fondamentali.

Perché questo?

Perché l’investimento passivo, se fosse vero il primo mito, ossia che gonfia artificialmente il prezzi, ridurrebbe gli incentivi degli investitori attivi a fare invece analisi e ricerca perché i flussi di investimenti passivi distorcerebbero i risultati.

L’idea estrema diventa quindi: se tutti comprano e vendono passivamente, nessuno analizza più i fondamentali e i prezzi diventano meno efficienti.

Però anche qui: idea sexy sulla carta, molto discutibile in realtà.

Meno dell’1% del volume di scambi giornalieri è riconducibile agli ETF.

La formazione dei prezzi resta quindi ampiamente dominata da gestori attivi, hedge fund, trader, dagli stessi founder che hanno grosse quote individuali di singole aziende e da investitori retail e operatori istituzionali che operano in maniera attiva sul mercato.

Quindi secondo l’articolo sarebbe difficil sostenere che l’1% di attività possa incidere tanto.

Quello che abbiamo detto poi si collega al

Mito NUMERO TRE – ossia appunto che “Gli ETF eliminerebbero le opportunità per l’attivo”, disincentivandolo a fare quella fondamentale attività di analisi che porta all’efficienza dei prezzi.

Vanguard però fa vedere che la dispersione dei rendimenti delle singole azioni – cioè quando i rendimenti delle singole azioni si discostano dal rendimento medio del mercato – non è praticamente cambiata di una virgola con la crescita degli index fund.

Questa è rimasta molto elevata: ogni anno circa il 70% dei titoli si discosta di oltre 10 punti percentuali dalla performance media e quindi ci sarebbero teoricamente molte opportunità per chi

investe attivamente per fare grandi profitti.

Come si vede in questo grafico, la dispersione negli ultimi 35 anni è rimasta abbastanza stabile, nonostante la quota di azioni detenute da fondi passivi del Russel 3000, che è il total stock market americano, sia passata da quasi 0 nel 1990 a quasi il 25% oggi.

Ma questo è per tanti altri motivi, per i costi, per l’efficienza, perché è fottutamente difficile, per la competizione e così via – non perché ci sono i fondi passivi.

Infatti i più lamentosi detrattori dei fondi passivi e degli ETF sono quasi sempre ex gestori di successo a cui, per n motivi, è andata bene per anni e poi quando hanno smesso – fisiologicamente – di performare hanno dato la colpa agli ETF.

E cmq quando hai un fratello più piccolo che non parla ancora e quando rompi qualcosa per non farti cazziare dai tuoi dici “è stato lui è stato lui”.

Infine il Mito NUMERO 4 è che “Gli ETF aumenterebbero la volatilità”

Secondo Vanguard non esisterebbe alcuna evidenza empirica che colleghi direttamente la crescita dell’investimento passivo a una maggiore volatilità dei mercati. Ed è un fatto che le crisi più violente – dal 1987 al 2008, dal Covid al 2022 – sono state causate principalmente da fattori macro, non dall’indicizzazione.

Anzi: aggiungerei una cosa.

Nell’87 non c’erano gli ETF e nel 2008 erano poca roba.

Ma nel 2020, 2022 e pure durante le allegre giornate successive al liberation day dello scorso 2 aprile, ciò a cui abbiamo assistito è stato tutt’altro rispetto al copione preannunciato dai profeti di catastrofi.

Hedge fund, asset manager e investitori istituzionali vari hanno venduto in massa appena le cose si sono messe male;

I dumb money degli investitori retail, dentro ETF, fondi passivi e target date fund sono invece stati dei compratori netti e paradossalmente hanno calmierato le voragini che invece avrebbero causato i sell-off partiti da quelli che invece dovrebbero esser gli smart-money degli investitori professionali.

Adesso vedremo alcune potenziali criticità serie sull’investimento passivo, perché niente è mai tutto rosa e fiori, però il copione: “alla prima crisi vera gli ETF causeranno l’apocalisse”, per ora, non si è ancora visto, anzi gli ETF e gli altri strumenti sono stati un valido supporto alla normalizzazione del mercato.

Già in passato poi avevo fatto notare una cosa.

Soprattutto negli Stati Uniti, ci sono trilions, migliaia di miliardi di dollari investiti nei cosiddetti Targe Date Fund, cioè fondi che prevedono un’allocazione dinamica che progressivamente si sposta da full azionario o quasi quando si è giovani e gradualmente si sposta verso l’obbligazionario in prossimità del pensionamento.

Avendo delle allocazioni definite, quando c’è un sell-off sui mercati e tutti vendono come pazzi, inevitabilmente questi devono comprare per tenere l’asset allocation prevista.

Sono quindi degli strumenti con una logica intrinsecamente contrarian, che per definizione vanno in parte a compensare gli eventuali effetti di concentrazione sistemica durante una fase particolarmente critica.

Voglio dire:

Nel marzo 2020 l’S&P 500 ha perso il 34% in un mese;

Nel 2022 è arrivato a perdere il 25% in 9 mesi;

Nel 2025 ha perso il 17% in un paio di settimane.

Intendiamoci, non c’è limite al peggio.

Ma questi sono già eventi rari – e durante questi non è successo nulla di anomalo.

Poi boh, magari un giorno ci sarà un nuovo black Monday, il mercato crollerà del 20% in un giorno solo e assisteremo a qualcosa di eccezionale, ma per ora abbiamo già avuto qualche stress test piuttosto importante sul fatto che non ci sia esattamente una correlazione meccanica tra investimento passivo e amplificazione dei crolli di mercato.

Però è vero che ci sono altre critiche, più profonde e più difficili da liquidare.

Ed è su queste che vale la pena concentrarsi un attimo e su cui l’articolo del Sole si era giustamente soffermato.

IL PARADOSSO DI GROSSMAN STIGLITZ

Per capire davvero perché l’investimento passivo genera tante discussioni, bisogna partire da un’idea fondamentale dell’economia finanziaria: il paradosso di Grossman Stiglitz

Il loro ragionamento è incredibilmente semplice e profondo allo stesso tempo:

Se i mercati fossero perfettamente efficienti, cioè se ogni asset fosse perfettamente prezzato, nessuno avrebbe incentivo a raccogliere informazioni, perché ogni informazione sarebbe già riflessa nei prezzi e ci sarebbe 0% di probabilità di battere il mercato.

Ma se nessuno è incentivato a raccogliere informazioni, fare analisi e provare a scovare inefficienze nei prezzi, allora i prezzi diventano inefficienti.

Ma se diventano inefficienti, allora si crea un incentivo per gli investitori attivi a fare ricerca, analisi e bla bla bla per ripristinare l’efficienza dei mercati.

E così via

Quindi l’efficienza dei mercati non può essere totale – cosa che peraltro nemmeno il buon Gene Fama credeva.

Lo sono abbastanza perché la maggior parte degli investitori non possa battere il mercato, ma non completamente perché nessuno possa farlo.

Perché i prezzi siano “quasi” efficienti serve un equilibrio tra:

investitori disposti a pagare per raccogliere informazioni e fare price discovery;

investitori che accettano il prezzo di mercato come dato e investono passivamente.

Quindi le due cose, investimento passivo e attivo, coesistono perfettamente.

Se la quota di capitale passivo cresce troppo, la price discovery potrebbe diventare meno efficace. Ma, paradossalmente, proprio questo creerebbe nuove opportunità, attirando nuovo capitale attivo e riportando il sistema in equilibrio.

È una legge di gravità finanziaria: inefficienza e price discovery si autoregolano.

Se i mercati fossero perfettamente efficienti, cioè se ogni asset fosse perfettamente prezzato, nessuno avrebbe incentivo a raccogliere informazioni, perché ogni informazione sarebbe già riflessa nei prezzi e ci sarebbe 0% di probabilità di battere il mercato.

Ma se nessuno è incentivato a raccogliere informazioni, fare analisi e provare a scovare inefficienze nei prezzi, allora i prezzi diventano inefficienti.

Ma se diventano inefficienti, allora si crea un incentivo per gli investitori attivi a fare ricerca, analisi e bla bla bla per ripristinare l’efficienza dei mercati.

E così via

Quindi l’efficienza dei mercati non può essere totale – cosa che peraltro nemmeno il buon Gene Fama credeva.

Lo sono abbastanza perché la maggior parte degli investitori non possa battere il mercato, ma non completamente perché nessuno possa farlo.

Perché i prezzi siano “quasi” efficienti serve un equilibrio tra:

investitori disposti a pagare per raccogliere informazioni e fare price discovery;

investitori che accettano il prezzo di mercato come dato e investono passivamente.

Quindi le due cose, investimento passivo e attivo, coesistono perfettamente.

Se la quota di capitale passivo cresce troppo, la price discovery potrebbe diventare meno efficace. Ma, paradossalmente, proprio questo creerebbe nuove opportunità, attirando nuovo capitale attivo e riportando il sistema in equilibrio.

È una legge di gravità finanziaria: inefficienza e price discovery si autoregolano.

Il punto caso mai è capire fino a che livello il mercato può diventare passivo senza che il meccanismo superi una qualche soglia critica e si rompa.

Nessuno è in grado di dare una stima e tra l’altro ci sono varie interpretazioni del fenomeno:

c’è chi dice che oltre una certa quantità, 50-60% di passivo, il mercato rischia di diventare gravemente disfunzionale;

al contrario c’è chi dice: “attenzione: se la quota di passivo aumenta anche magari al 70-80-90% del mercato, ma gli unici investitori attivi restano solo i veri e competenti investitori professionali e non da quelli che giocano su Robinhood o Etoro alla ricerca del lottery ticket o i trader della domenica, ecco allora che il mercato viene pulito da tutto il rumore causato da chi investe a cazzo di cane e resta solo l’attività di price discovery più qualitativa fatta da investitori informati”.

Quindi il problema non è tanto: quanto passivo e quanto attivo.

Bensì: quanti investitori informati e competenti continuano a fare investimento attivo.

LA VARIAZIONE DEI RENDIMENTI ATTESI

Il secondo tassello teorico della questione arriva dal nostro John Cochrane.

Come ci raccontò nell’episodio 237, tra le varie cose, lui intuì che i mercati si muovono molto più di quel che dovrebbero – il volatilty puzzle di Shiller di cui avevamo parlato nello scorso episodio – non tanto perché gli investitori “sbagliano”, ma perché i tassi di sconto variano, cioè i rendimenti richiesti dagli investitori per investire in azioni e in obbligazioni variano nel tempo in base a tanti fattori soggettivi e macroeconomici che li portano ad avere una diversa propensione al rischio nel tempo.

O comunque ad attribuire agli stessi di flussi di cassa futuri diversi valori a secondo del momento.

Quando il rischio percepito cresce, gli investitori chiedono premi più alti e i prezzi scendono.

Quando il rischio percepito cala, i premi si comprimono e i prezzi salgono.

Nel 2008 il rischio percepito era alto, quindi alto rendimento atteso e basso valore degli asset.

Nel 1999 il rischio percepito era basso, quindi basso rendimento atteso e alto valore degli asset.

È un meccanismo coerente con decenni di dati e spiega perché i prezzi siano molto più volatili dei flussi di utili attesi.

Questa cosa, che si innesta sulla ricerca di Shiller e Campbell,

fornisce una solida base all’idea che i rendimenti futuri di lungo termine abbiano una componente prevedibile, come dicevamo l’altra volta.

Ma quello che non dice completamente è cosa fa cambiare i tassi di sconto, i premi al rischio etc etc.

Lui e Campbell avevano proposto l’idea di Habit Formation, cioè che i rendimenti attesi variano in base a come variano le capacità di consumo degli investitori rispetto alle condizioni del mercato, ma nel frattempo sono state formulate altre ipotesi.

Bouchaud mostra dove si amplificano: nella microstruttura del mercato, nei vari flussi di ordini di compravendita che interagiscono tra loro.

Se questo è vero allora i prezzi cambiano sì perché cambia il rendimento richiesto, ma quel rendimento è influenzato dalla domanda aggregata e amplificato dal comportamento interno del mercato stesso.

Ora da qui ci sono due questioni:

UNO: quanto davvero i fondi passivi amplifichino questa cosa

DUE: che conseguenze ci sono.

Torniamo all’articolo del Sole: l’investimento passivo renderebbe il sistema vulnerabile in scenari di deflusso, cioè quando c’è molta più gente che vende di chi compra. I fondi attivi hanno liquidità, perché non sono costretti ad investire ogni volta che ricevono capitali, mentre index fund e etf appena entra un nuovo dollaro di un investitore vanno sul mercato e comprano il sottostante sempre e comunque. E stesso discorso in uscita, quando uno vuole vendere. Se c’è quindi un forte stress sui mercati potrebbero esserci poche controparti disposte a comprare mentre tutti vendono e ciò amplificherebbe i ribassi.

Però – ripeto, io che sono solo un povero pirla senza nessuna competenza eh, sia chiaro.

Covid 2020

2022

Aggiungiamo pure Yen Carry Trade del 5 agosto 2024 che prima me l’ero scordato e

Liberation Day Armageddon, 3-4 aprile 2025.

Cioè di roba grave ne è accaduta.

Per ora questa cosa non si è vista.

È forse un tema invece il fattore demografico. Se la popolazione invecchia i fondi pensione devono vendere asset per finanziarie i pensionati e perché le allocation si sposteranno da azionario a obbligazionario.

Questo potrebbe essere un problema di lungo termine perché in effetti non abbiamo grandi informazioni su cosa succederebbe in mercati dominati da strategie passive se ci sono deflussi sistemici e persistenti.

D’altra parte, aggiungo io, c’è anche una enorme di fetta di popolazione che semplicemente non investe.

Non si può escludere che gli ETF continueranno ad ampliare la base di partecipazione al mercato compensando l’effetto che abbiamo appena descritto.

Cioè magari ci saranno più investitori agee che vendono, ma anche più nuovi investitori che comprano, che oggi non ci sono – soprattutto fuori dagli Stati Uniti, dove la quota di partecipazione al mercato azionario è ridicola.

Negli Stati Uniti quasi il 60% della popolazione investe in azioni, anche se il 10% più ricco probabilmente detiene il 90% del mercato.

In Europa invece il numero è molto più basso, meno del 20% delle famiglie investe in azioni.

In Italia siamo anche sotto al 10%, a seconda di come viene calcolato il dato

Detto questo, proviamo a capire se le tesi di Gabaix e Bouchaud abbiano delle implicazioni preoccupanti.

RISPOSTE ALLE CRITICHE

PRIMA COSA

Intanto non sembra che la price discovery sia in pericolo per il momento.

Comunque almeno il 75-80% del capitale globale è ancora gestito attivamente e oltre il 90% del volume di scambi giornaliero è prodotto da operatori attivi, market maker, trader e retail investior che giocano agli stock picker.

Finché esiste questa massa critica, il prezzo continuerà a incorporare informazioni.

E se mai la quota passiva diventasse eccessiva e aumentassero le inefficienze, allora i rendimenti potenziali per l’attivo aumenterebbero, attirando nuovo capitale e riportando equilibrio (secondo il paradosso di Grossman-Stiglitz) – almeno entro certi limiti.

SECONDA COSA

L’efficienza potrebbe anche aumentare, non diminuire, perché l’indicizzazione elimina comportamenti inefficienti e riduce il rumore, come dicevamo prima. Dipende sempre dalle proporzioni tra i due approcci.

Però in effetti l’allocazione automatica e a basso costo, per esempio tramite i PAC consente ai mercati di funzionare in modo più disciplinato e prevedibile.

Molti studi, come ad esempio questo di Bond e Garcia del 2021 mostrano che l’efficienza informativa dei mercati non è peggiorata nell’era degli ETF, anzi l’abbassamento dei costi diffonderebbe l’adozione degli strumenti passivi aumentando l’efficienza dei prezzi.

TERZA COSA

Il fatto che durante i recenti 3-4 casi di shock il mercato abbia tutto sommato retto grazie ai fondi passivi è forse perché investire in quel modo paradossalmente rende gli investitori più disciplinati e meno inclini a svendere tutto al primo cambio di luna di mercato.

Ricordo sempre che il mercato americano ha perso l’80% del suo valore tra il 1929 e il 1932, il 22% il 19 ottobre dell’87, il 49% tra il 2000 e il 2002 e il 54% tra il 2007 e il 2009, quando non c’erano fondi passivi o erano una frazione infinitesimale del mercato.

QUARTA e ULTIMA COSA, probabilmente i mercati si adattano.

I modelli di Gabaix e Bouchaud e del simpaticissimo Mike Green saranno anche rigorosi, ma i mercati sono creature vive, non dei blocchi di marmo.

Se studi un elettrone, quello continua a fare l’elettrone, non è che una volta che tutti sanno che l’elettrone ha carica negativa allora si adatta e inizia ad essere un po’ meno negativo perché si vergogna e poi tutti vanno dal protone.

… che stronzata …

Come tutte i prodotti umani anche i mercati hanno un naturale istinto di sopravvivenza e di adattamento darwiniano.

Nuovi problemi, nuove soluzioni.

Si può identificare perfettamente un potenziale problema futuro ma non bisogna mai sottovalutare l’umana capacità di adattarsi ai problemi e risolverli.

SCENARI FUTURI

Detto questo, come potrebbe davvero evolvere il sistema nei prossimi decenni?

Io mi sono immaginato per gioco quattro scenari principali dal più grave al più roseo e vi dico già che i due estremi sembrano obiettivamente poco probabile mentre se dovessi scommettere tutti i miei soldi punterei su quelli centrali.

Scenario 1 – Crisi sistemica e collasso di liquidità

Nel caso più estremo, una combinazione di deflussi massicci (per esempio una recessione più il pensionamento dei baby boomers) e crisi di fiducia potrebbe generare una spirale negativa: vendite forzate da parte dei fondi passivi, assenza di controparti, caduta di liquidità e volatilità esplosiva.

È uno scenario da “cigno nero” che tutto sommato il 1929 non era poi così male: possibile, ma poco probabile.

Scenario 2 – Mispricing episodico e volatilità mediamente più alta

I mercati rimangono funzionali ma diventano effettivamente più sensibili ai flussi.

Si amplificano gli effetti del momentum dei prezzi, in positivo e in negativo, mentre la convergenza tra prezzi e fondamentali richiede più tempi – o in alcuni casi non si riallineano proprio.

Quindi bull market un po’ più euforici ma anche bear market più cattivi.

Queste inefficienze però creebero più opportunità per gli investitori attivi, così sono contenti e non rompono più i co[bip]ni.

Scenario 3 – Nuovo equilibrio e coesistenza

Il sistema evolve verso un equilibrio stabile: il passivo diventa l’infrastruttura di base, mentre l’attivo si concentra sulle inefficienze residue.

La funzione allocativa del mercato resta intatta, i flussi si stabilizzano e il sistema continua a funzionare senza frizioni significative.

Scenario 4 – I Mercati diventano più efficient

La gestione passiva riduce il rumore, stabilizza i flussi e crea condizioni di maggiore efficienza complessiva. La price discovery sopravvive e diventa persino più efficace perché si concentra su inefficienze reali anziché su micro-differenze di benchmark.

Da quello che ho capito io, lo stato dell’arte della ricerca è più propensa a pensare che lo scenario base sia quello di un mercato via via un po’ più inefficiente e volatile, ma non disfunzionale.

Amen.

IMPLICAZIONI PRATICHE PER GLI INVESTITORI IN ETF

Ora, bello tutto è, grazie tante.

Ma quindi?

Che si fa?

Prendiamo atto o ci sono indicazioni pratiche per noi che investiamo?

Provo a buttarne giù qualcuna.

Per prima cosa: tenere la parte core del portafoglio in strumenti indicizzati.

L’investimento indicizzato, a basso costo, diversificato globalmente, che replica il mercato con meno scelte discrezionali possibili rimane la spina dorsale del portafoglio dell’investitore medio.

È la posizione più macro-consistent che c’è, quella più neutra.

MSCI ACWI o FTSE All-World, oppure le versioni senza mercati emergenti, restano la migliore approssimazione possibile di quello che Bill Sharpe aveva in mente quando parlava del portafoglio di mercato.

Poi se uno prende sul serio queste possibili distorsioni, allora può introdurre delle deviazioni “contrarian”, anticicliche nel portafoglio.

Cioè usa strumenti passivi per prendere decisioni più attive.

Alcune idee:

Small cap globali, meno rappresentate negli indici;

Esposizione a fattori catturati da un indice market-cap weighted, come value, low volatility e quality;

E poi in caso di scenario estremo che innesca un sell-off drammatico, probabilmente i bond lunghi sono quelli in grado di reagire meglio

Un’altra cosa che si può fare è tenere conto delle valutazioni per aggiustare sia l’esposizione azionaria generale, che la composizione del portafoglio azionario.

Soprattutto quando le valutazioni sono molto elevate, il rischio marginale di un crollo violento può aumentare, quindi ridurre progressivamente l’esposizione azionaria ha senso.

Invece a livello geografico può aver senso sovrappesare aree geografiche con valutazioni più basse – anche se bisogna dire che in uno scenario estremo quando il mercato viene giù, viene giù tutto insieme. Ma magari le società che avevo comprato a prezzi relativi più bassi vengono giù meno.

Coerentemente con quanto appena detto è importante ribilanciare.

La pro-ciclicità dei flussi passivi — che alimenterebbe il momentum e la formazione di trend — può amplificare il rischio di comprare troppo in alto e vendere troppo in basso.

Avere invece una regola sistematica di ribilanciamento è una valida strategia.

Stabilisci a priori soglie di ribilanciamento (ad esempio ±10-20% rispetto ai pesi target) e quando qualcosa sale troppo la riporti giù.

Questo approccio non è banale e psicologicamente impegnativo perché ti costringe a vendere ciò che è salito troppo e a comprare ciò che è rimasto indietro, se però i flussi inducono volatilità allora così ti metti parzialmente in una posizione contraria.

Infine, vale sempre la buona prassi di avere asset decorrelati da azioni e obbligazioni.

Oro

Eventualmente materie prime – nel caso il sell-off sia innescato da uno schock inflazionistico;

Bond indicizzati all’inflazione per lo stesso motive.

Oppure strumenti più sofisticati come I managed futures tanto amati dal mio amico Nicola.

Sia chiaro, non si può fare un portafoglio immune da qualunque scenario.

Però diversificare le fonti di rischio tendenzialmente aiuta, piuttosto che avere il rischio tutto concentrato nel beta del mercato azionario e in 10 mega colossi che fanno tutti la stessa cosa o quasi.

Conclusioni.

ETF e fondi indicizzati hanno trasformato radicalmente il mondo degli investimenti, hanno democratizzato l’accesso ai mercati, abbattuto i costi, migliorato i rendimenti netti e disciplinato i comportamenti degli investitori. Cristal clear.

È però possibile che abbiano anche cambiato in parte il funzionamento stesso dei mercati: non contano solo i fondamentali ma anche la domanda aggregata, i flussi influenzano i prezzi e le dinamiche di compravendita amplificano alcune tendenze.

Il punto ovviamente non è demonizzare l’investimento passivo, perché con ogni probabilità resta ancora la prima scelta per ogni investitore.

Come sempre, però, è utile essere consapevoli, capire come funziona e adattare la propria strategia tenendo conto di possibili nuovi scenari di mercato, diversi da quelli degli anni passati.

Quindi viva gli etf, vista l’investimento indicizzato, viva la diversificazione e viva la consapevolezza che ogni tanto possono succedere cose brutte – ma del resto questo non è mai stato un buon motivo per non investire, anzi: è esattamente il motivo per cui investiamo e ci aspettiamo un premio.

Fine.

Spero che questo viaggio vi sia piaciuto e grazie per aver scelto di volare con The Bull.

Come sempre vi invito a mettere segui e attivare le notifiche su Spotify o Apple Podcast e a iscrivervi al canale youtube per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che in un mondo che ci vuole sempre più attivi ci ricordano l’importanza e la bellezza di starsene ogni tanto passivi sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo giovedì prossimo con un nuovo appuntamento assieme, sempre qui, naturalmente, con The Bull, il tuo podcast di finanza personale.

Recensioni

Quando capisci come funziona la finanza… ti viene voglia di raccontarla!

Podcast che dà sempre spunti interessanti che personalmente mi ha fatto appassionare alla finanza personale spingendomi ad approfondire in prima persona.

Lorenzo, 13 Mar 2025Veramente interessante, chiaro e conciso. Cambia la vita finanziaria di chiunque.. da ascoltare assolutamente anche per chi di finanza non vuole occuparsi mai

Francesca B., 6 Apr 2024Da quando l'ho scoperto in 15 gg mi sono ascoltato 150 puntate senza fermarmi, ho annullato gli altri podcast per portarmi alla pari ed ascoltare tutte le precedenti puntate, ben fatto, esattamente il livello di informazione che mi serviva

Gianluca G., 11 Set 2025Ho acquistato e letto il suo libro e l' ho trovato. Esprime i concetti economici in modo semplice e chiaro. Sentirlo parlare conferma che è un professionista del settore.

Giulia N., 11 Ago 2025Riccardo mi ha letteralmente cambiato la vita e fatto scoprire che amo la finanza, ho ascoltato il podcast già due volte e non mi stufo mai di ascoltarlo, parla in modo semplice e chiaro

Massimo D., 23 Set 2025Non sono solito a mettere recensioni e specialmente non ascolto podcast, ma da quando ho iniziato questo, faccio fatica a staccarmi, e quasi non posso più fare a meno di ascoltare e arricchirmi culturalmente.

Andrea V., 22 Set 2025La mia ignoranza in materia mi ha sempre creato dei dubbi, ma grazie a un amico ho iniziato ad ascoltare il podcast. Per fortuna che ho 24 anni e un po' di tempo e soldi da dedicarmi a imparare le varie nozioni per me stesso. Grazie mille!

Luca G. 10 Ott 2025Podcast piacevole, scorre veloce ma in modo estremamente chiaro, spiega i concetti chiave per gestire le proprie finanze, fornendo la classica cassetta degli attrezzi. Complimenti, davvero ben fatto!

Massimiliano, 29 Mag 2024Veramente veramente raccomandato! la finanza personale riassunta alla perfezione! e spiegata partendo dall'ABC! Ottimo anche da ascoltare a velocita 1,5x!

Giorgia R., 23 Gen 2025