La guida ai mercati più bella che esista

C’è un documento che ogni trimestre sintetizza lo stato dell’economia mondiale: la JP Morgan Guide to Markets. In questo episodio di The Bull scopriamo come leggerla e usarla per capire davvero dove stanno andando i mercati — tra azioni americane ed europee, obbligazioni, asset alternativi e previsioni future. Un episodio per chi vuole imparare a leggere i dati come fanno gli investitori professionisti.

262. La guida ai mercati più bella che esista

Risorse

Punti Chiave

Azioni americane

Azioni globali

Obbligazioni

Debito e inflazione

Previsioni future

Trascrizione Episodio

Bentornati a The Bull, il tuo podcast di finanza personale

È veramente da un pezzo che aspettavo di fare quest’episodio.

Spesso mi chiedete da dove prendo le informazioni che condivido con voi negli episodi di questo podcast e la risposta esaustiva sarebbe … beh … praticamente un podcast a parte, perché ormai ho perso il conto di tutte le fonti che uso.

Però, se devo dirne una, puramente quantitativa e quindi sostanzialmente senza interpretazioni, ma solo dati su qualunque cosa vi possa interessare, probabilmente non c’è strumento migliore della JP Morgan Guide to Markets.

A dire il vero JP Morgan fa guide su qualunque roba, ce n’è anche una molto interessante dedicata solo agli ETF, ma oggi partiamo da questa che è, come dire, il bigino universale di tutta la finanza globale.

Ne parliamo oggi perché così posso farvi vedere questa guida trimestrale, come si può utilizzare e che incredibilmente ricca fonte di informazioni rappresenta.

Tra l’altro uno dei suoi grandi pregi è che praticamente sono una settantina di pagine di soli grafici e tabelle, quindi le informazioni saltano all’occhio con zero fatica.

Allora, chi mi sta seguendo su YouTube o Spotify vedrà in tempo reale anche le varie cose su cui mi soffermerò, mentre chi mi ascolta su Apple podcast o altre piattaforme che non hanno il video dovrà usare un filo più di immaginazione.

Ma non è un problema perché l’obiettivo di oggi non è solo fare un elenco di dati, ma come sempre soffermarci su quelli più interessanti e trarre alcune conclusioni, che sono una cosa per cui servono soprattutto le orecchie.

Nell’episodio di oggi ne commentiamo due, perché una cosa figa di questi report è che oltre alla solita versione americana dove tutto è dollarizzato e dell’europa non frega niente a nessuno, in realtà esistono anche le versioni regionali – e noi chiaramente prenderemo in considerazione quella EMEA, oltre a quella americana, che ha un punto di vista maggiormente europeo.

Non completamente europeo, ma abbastanza.

Fidatevi che dopo questo episodio, questa guida diventerà la vostra lettura trimestrale preferita.

In descrizione trovate i link per scaricarle entrambe.

[COME’è FATTA LA GUIDA]

Andiamo con ordine, intanto come si presenta.

Parto da quella americana.

Ci sono 6 sezioni principali:

ECONOMIA AMERICANA

AZIONI

AZIONI INTERNAZIONALI

OBBLIGAZIONI

ASSET ALTERNATIVI

E poi c’è quest’ultima sezione chiamata

PRINCIPI DI INVESTIMENTO

Non che sia rocket science o cose che vi faranno dire wooooo!

Però ci sono sempre spunti interessanti.

Ma soprattutto, se come spesso capita, chi di fianco a voi non ne vuole capire niente di finanza ed è scettico verso la vostra malsana idea – pensa un po’ che pazzerelli – di investire i risparmi di famiglia, ecco qua ci sono i grafichetti e gli o le dite:

tié, guarda qua il disegnino!

Capito perché dobbiamo investire?

Oookkkk

Bene.

Quella Europa invece ha argomenti solo leggermente diversi, che sono

ECONOMIA GLOBALE, anche se comunque c’è una bella fetta di dati sull’economia americana

AZIONI GLOBALI

OBBLIGAZIONI

ALTRI ASSET – e qui rispetto alla versione US non si parla tanto di private markets ma si sta più sul generico con un unico focus particolare sul petrolio.

Ecco, forse l’unica grande pecca di questi report e che non trattano l’oro – che obiettivamente è sorprendente visto che è di fatto l’asset class regina del terzo millennio, come abbiamo discusso abbondantemente nell’ultimo episodio a cui eventualmente vi rimando se ve lo foste persi.

Detto questo, cosa vi aspetta oggi.

Oggi vi aspetta un bel tour in cui andremo a snocciolare una sbadilata di numeri molto interessanti:

alcuni su cose che a livello qualitativo dovreste già conoscere, ma magari vederle rappresentate graficamente e numericamente fanno un altro effetto.

Altri invece su cose che potrebbero suonarvi completamente nuove.

Il giro che faremo sarà questo:

Partiamo con le azioni americane, che tanto lo so che sono la cosa che vi piace di più

Poi possiamo alle azioni globali, ovviamente con particolare attenzione ai mercati europei

Breve tappa al mondo obbligazionario – facciamo veloce che altrimenti lo so che vi annoiate e poi cambiate podcast

Un po’ di numeri a livello macroeconomico che ci stanno sempre bene e infine

Conclusione con uno sguardo al futuro e a cosa possiamo aspettarci nel breve e nel medio termine.

Prima di cominciare il viaggio però, sapete chi va pazzo per le cose che racconto qui a The Bull?

Edenred lo sponsor di quest’episodio!

Avete presente i buoni pasto ticket restaurant? Ecco: Ticket Restaurant l’hanno inventato loro perché si sono detti: “se troviamo un modo per far pagare meno tasse alle aziende, ai liberi professionisti e ai dipendenti per la pausa pranzo, la spesa, per il food delivery o per quello vorranno comprare in oltre 300.000 strutture convenzionate … [snap!] bingo! … tutti risparmiamo soldi che possiamo investire come racconta quel tizio che fa i video di finanza con il toro luminoso dietro!”

Detto fatto!

Ed erano talmente visionari che si sono inventati sta roba 30 anni prima degli ETF e 61 prima di The Bull.

Ora finalmente abbiamo collegato tutto, per le aziende sono deducibili al 100%, per i liberi professionisti al 75%, per i dipendenti sono esentasse.

[guardando fuori camera]

Pensa te chi l’avrebbe mai detto che il primo buono pasto ticket restaurant che ho staccando 15 anni fa sarebbe stato il mio primo passo nella finanza personale?

[AZIONI AMERICANE]

Partiamo con un grafico che fa vedere la storia dell’S&P 500 dal 1997 ad oggi e mostra gli “inflection point” cioè in punti in cui i bull market hanno cambiato direzione e sono diventati bear market e viceversa.

Per ogni punto viene indicato il rapporto prezzo/utili attesi di quel momento, il forward price earnings ratio, e poi da lì quanto è salito o sceso l’indice fino al punto di flesso successivo.

Ovviamente saltano subito all’occhio i picchi:

Nel marzo del 2000, prima dello scoppio della dot-com bubble

Nel ottobre del 2007, prima della great financial crisis,

Nel febbraio del 2020, prima del Covid,

Nel gennaio del 2022, prima dell’invasione dell’Ucraina e

Ovviamente dove siamo oggi

Lunghe e lente salite grandiose e grandi discese, con le valutazioni che sono sempre cresciute durante le fasi positive e che poi si sono bruscamente contratte durante i crolli.

Lo scorso 12 ottobre, oltre al consueto anniversario della scoperta dell’America, il bull market iniziato nel 2022 ha compiuto esattamente tre anni.

In quel giorno buio che ha segnato la fine del bear market, il pe ratio era a 15.7; oggi siamo a quasi 23, un record battuto solo dal picco del 2000 a 25.2 volte gli utili attesi.

In quest’altro grafico invece dei termini di paragone per capire quanto un mercato sia caro o meno, una volta che consideriamo gli utili attesi.

Qui vediamo che la media degli ultimi 30 anni è 17, con una deviazione standard di circa 3,2 – cioè cosa vuol dire?

Vuol dire che in due terzi del tempo l’S&P ha avuto un prezzo compreso tra 20.3 e 13.8 volte gli utili attesi.

Se oggi siamo a 22.8 vuol dire che siamo oltre la prima deviazione standard, quindi in un territorio statisticamente più eccezionale – sempre ammesso e non concesso che la statistica abbia un senso in finanza.

Stesso discorso per il CAPE ratio, che è prezzo di oggi diviso media degli utili reali degli ultimi 10 anni.

Oggi siamo praticamente a 40, contro una media degli ultimi trent’anni di 28.4.

Ma di questo abbiamo già parlato spesso.

E spesso abbiamo detto infatti che questi valori legati al rapporto tra prezzi e utili danno una qualche indicazione predittiva per gli anni a venire.

Come si vede qui e come abbiamo detto spesso, le valutazioni di oggi non ci dicono praticamente nulla da un anno con l’altro.

Infatti il rendimento dei prossimi 12 mesi potrebbe essere benissimo -25% come anche +40%.

Chi ha studiato statistica sa che quando si fa una regressione lineare, R al quadrato è il valore che dice quanto è significativa l’informazione statistica che stiamo cercando.

Da un anno con l’altro R al quadrato + 6%, quindi significa che il potere predittivo delle valutazioni di oggi è quasi nullo.

Già sui prossimi 5 anni è più significativo, perché sale a 32%.

Cioè le valutazioni di oggi spiegano un terzo della variazione dei rendimenti futuri a 5 anni.

Il CAPE Ratio a 10 anni ha un R quadro superiore al 50%, quindi piuttosto significativo.

Qua abbiamo due cattive notizie e due buone notizie:

Le due cattive sono che:

Le prospettive a medio termine non sono il massimo, chi vede il grafico noterà quando in passato abbiamo avuto questi livelli di prezzo, i rendimenti nei 5 anni successivi sono stati praticamente sempre negativi;

E l’altra cosa è che purtroppo non ci puoi aprire un hedge fund usando sta roba, perché il potere predittivo c’è ma è troppo impreciso;

Le due buone notizie sono invece che:

Intanto solo un’altra volta nella storia abbiamo avuto valutazioni così alte, quindi in realtà sappiamo solo cos’è successo a inizio 2000, non è detto che sarà così anche stavolta;

E poi anche se non ci aiuta a prevedere un tubo nel breve, può comunque aiutarci ad adattare l’esposizione del portafoglio nel tempo, in maniera graduale.

Sicuramente un grande tema del mercato azionario di oggi è la sua concentrazione.

E anche qui abbiamo un bel grafico che fa vedere le valutazioni delle 10 società più grandi dell’S&P negli ultimi 30 anni rispetto al resto dell’indice.

Vediamo che a fine 99 avevamo una situazione ancora più estrema di oggi, con le 10 più società più grandi che in media costavano 43 volte gli utili.

E in realtà anche nel 2021 i prezzi delle top 10 erano più alte.

In questo momento le Magnifiche 7 più Broadcom, Berkshire Hathaway e JP Morgan sono intorno a 30.

Meno estremo che in passato, ma comunque un valore più alto della media.

Negli ultimi 30 anni le prime dieci società dell’S&P hanno infatti avuto un prezzo mediamente di 20.6 volte rispetto agli utili.

È interessante anche il grafico di fianco, ossia quanto è concentrato l’S&P 500 in termini di market cap e di utili.

Le prime 10 pesano ormai – udite udite – il 40.4% dell’indice e portano da sole un terzo di tutti gli utili dell’S&P 500.

Non stupisce quindi che il loro contributo sia stato massivo sulla performance generale del più importante indice del mondo.

Il grafico successivo ci fa vedere quanto avrebbe fatto l’S&P negli ultimi 5 anni se togliessimo le Magnifiche 7.

IN pratica dal 2021 ad oggi, senza contare i dividendi, l’S&P 500 è cresciuto di circa il 12,3% in media all’anno. Se però togliamo le magnifiche 7 scendiamo a 8,7%.

In particolare nel 2023 il contributo delle MAg7 al ritorno complessivo dell’S&P è stato del 63%.

Ovviamente però il mercato non è pazzo da legare.

C’è un motivo più che fondato.

La crescita degli utili delle Mag 7 è stata spaventosamente più grande che per il resto dell’indice.

Nel 23 i loro utili sono cresciuti in media del 31% mentre il resto dell’s&p ha visto gli utili contrarsi del 4%

Nel 24 21% contro 7%

Quest’anno 17% contro 12%.

Un giorno magari scopriremo che queste valutazioni erano esagerate.

Ma c’è una spiegazione fondamentale sotto piuttosto forte: queste 7 società generano dei profitti di un altro ordine di grandezza rispetto a qualunque altra società al mondo.

Spesso leggo o sento fare dei discorsi sulla concentrazione un po’ superficiali, come quando si dice: “eh, se però togli le Mag 7 alla fine l’S&P 500 non è niente di eccezionale”.

Certo.

Però è come dire “eh se al Barcellona di guardiola toglievi Messi, Xavi e Iniesta era una squadra come tante”.

La distribuzione dei rendimenti azionari non è uniforme.

È la norma, non l’eccezione, che poche aziende portino il grosso del contributo e la maggior parte quasi niente.

Ma non è un’anomalia dell’S&P 500.

Se togliamo Unicredit e Intesa al FTSE MIB avrebbe fatto schifo in questi anni.

Idem se togli SAP al DAX tedesco.

Se dovete leggere un solo paper di finanza nella vostra vita fate che sia “Longterm shareholder returns” di Hendrik Bessembinder, che meglio di chiunque altro ha spiegato che, tanto in america, quanto negli altri principali mercati internazionali, giusto il 2% di società porta il 100% del ritorno in eccesso delle azioni rispetto al risk-free rate.

Quindi dire che se togli le Mag 7 l’S&P vale meno non ha senso, perché è sempre stato così: poche società hanno contributo in maniera spropositata al ritorno complessivo e la maggior parte non ha reso quasi niente.

Oggi forse c’è una variazione quantitativa.

Le prime 10 sono molto grosse e pesano molto di più di quanto siano mai pesate le prime 10 negli ultimi decenni.

Ma dal punto di vista qualitativo non c’è nessuna particolare anomalia.

È interessante vedere quali sono state in effetti le prime 10 società nei vari decenni, a partire dal 1985.

Quest’altro grafico è emblematico, perché fa proprio vedere com’è cambiata la composizione settoriale del vertice dell’S&P, dando più di un suggerimento sul perché oggi le prime 10 possano giustificare – almeno in parte – prezzi così alti.

Le top 10 del 1985 erano: IBM, Exxon, GE, GM, AT&T, Shell, Amoco, Royal Dutch, Kodak e Dupont.

Quindi prevaleva il settore industriale, con elevati costi operativi, bassa marginalità e scalablità limitata.

Oggi ci sono Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla, Berkshire e JP Morgan.

A parte le ultime due, le altre sono colossi del digitale, con business altamente profittevoli e scalabli e costi operativi relativamente contenuti – almeno finché gli investimenti AI non vanno fuori controllo.

Un tema ricorrente oggi, tuttavia, è che se l’S&P è così tanto sbilanciato su Large Cap Growth, allora si fa sempre più attraente la valutazione di tutta la parte Value dell’S&P.

Quest’altro grafico fa vedere come in questo momento le società value americane costino in media il 44% in meno di quelle growth, rispetto alla media degli ultimi 30 anni di 30%.

Certo, non è come nel 2000 quando le Value costavano il 70% in meno delle growth – e infatti value ha poi surclassato growth fino al 2008 – ma sez più di una persona ci ha visto un solido investment case su value in questo momento – beh – c’è un motivo fondamentale piuttosto evidente.

Tra questi, il nostro Robert Arnott e l’ospite dei miei sogni futuri che cascasse il mondo ve lo giuro lo porterò qui, Cliff Asness.

Oggi il P/E ratio delle growth stock è intorno a 31, contro una media storica di 21.

Quello delle value stock è a 17, contro una media storica di 14.

Entrambe sono più care della media, ma Growth lo è ad un livello decisamente più elevato.

Un altro fatto interessante è invece la dispersione delle valutazioni, tra le singole azioni, che è un’altra cosa che accomuna questo momento a inizio 2000 – e che invece è l’esatto opposto del 2008-2009.

In questo momento la valutazione mediana dell’S&P 500 è di 19.4, contro una media trentennale di 16.2.

Questo cosa significa: significa che anche se puliamo l’effetto delle 7 megacap che alzano la media, un’azione a caso dell’S6P 500 di oggi è mediamente più cara della media storica.

Però oggi non è aumentato solo il prezzo, ma anche la dispersione.

Cioè tra le 100 società più care e le 100 meno care la differenza media è stata quasi 12.

Oggi è quasi 17.

E questa divaricazione delle valutazioni tra più care e meno care si vede soprattutto nei bull market maturi, come appunto nel 2000, nel 2021 e oggi.

Invece nel 2009, la valutazione mediana era crollata a 10 e la distanza tra le più care e le meno care era intorno a 8.

Takeaway da portare a casa:

durante i bear market le valutazioni si contraggono e le differenze tra le diverse azioni si appiattiscono.

Durante i bull market succede l’opposto.

Il grafico successivo è estremamente istruttivo, soprattutto a livello psicologico, perché è quello che ci spiega che praticamente ogni anno – e anche negli anni che vanno molto bene – il mercato subisce quasi abitualmente dei crolli temporanei piuttosto importante.

Alcuni esempi emblematici sono:

Il -34% del 2020, finito poi a +16%;

Il -19% del 1998, a seguito del collasso di Long Term Capital Management, finito poi a +27%

E pure quest’anno, -19% tra marzo e aprile e ciononostante per ora siamo intorno +14% da inizio anno.

Chi sta vedendo il grafico, o chi la guarderà dopo, noterà che praticamente ogni anno ci sono stati dei tonfi piuttosto importanti.

A futura memoria: la prossima volta che l’S&P farà -10% non sbroccate perché sarà tanto normale come il fatto che nonostante il caldo ad agosto qualche giorno piove sempre.

Solo una cosa prima di passare al prossimo tema.

Guardando questo grafico ho notato un inquietante pattern:

+31%, +27%, +20%, con cali infrannuali di -11, -19 e -12%

+24%, +23%, +14%, con cali infrannuali di -10, -8 e -19%.

Cioè due sequenze fatte di tre ottimi anni di fila con rendimenti discendenti e cali infrannuali simili.

I primi tre sono: 1997, 1998 e 1999.

Gli altri tre sono: 2023, 2024 e 2025.

La prima sequenza è finita malissimo.

Questa?

Mah…

Chi vivrà vedrà…

[AZIONI GLOBALI]

Bene, lasciamo gli stati uniti e andiamo sull’azionario globale, perché anche qui ci sono tante informazioni succose.

Questa è sicuramente molto interessante: qui abbiamo le valutazioni dell’azionario mondiale, degli stati uniti, dell’europa ex regno unito, del regno unito, dei mercati emergenti e della cina e sono indicati anche i range dal 1990 ad oggi e la media.

Come sappiamo il mercato americano ha valutazioni nettamente sopra la media – e di conseguenza lo stesso vale per il mercato globale.

L’europa è solo leggermente sopra la media, con un price-earnings ratio di 14.

Ancora più economici sono Regno unito, Mercati Emergenti e Cina, anche se tutti leggermente sopra la media storica.

Di fianco vediamo anche lo “sconto” di questi mercati rispetto a quello americano.

L’europa costa in media circa il 33% in meno, mentre Regno unito e Cina costano circa il 40% in meno.

Come sempre: c’è un motivo per cui un mercato costa meno di un altro.

Basse aspettative, maggio rischio e così via.

Ma in termini prospettici e interessante perché chiaramente valutazioni molto basse implicano rendimenti attesi più elevati, ceteris paribus.

La differenza di valutazioni tra il mercato americano e quello exUS si vede anche a livello di singoli settori

In generale l’mSCI ACWI ex US costa circa il 34% in meno dell’S&P 500, contro una media negli ultimi vent’anni di 19%.

Come dire: un premio per l’S&P 500 c’è sempre stato, ma negli anni si è nettamente dilatato.

E come vedete tutti i settori costano di più, con il caso più clamoroso che è Consumi discrezionali, anche se probabilmente è Tesla che sposta tanto qui.

Gli altri due settori più cari negli Stati Uniti sono i Finanziari e il Tech.

L’unica eccezione è il settore health-care, molto penalizzato negli Stati Uniti, che in effetti è decisamente più caro in Europa.

C’è comunque una buonissima motivazione per cui c’è questo gap abissale nelle valutazioni – e lo vediamo nel grafico successivo.

L’utile per azione negli Stati Uniti, Europa e Regno unito nel 2011 era ancora molto vicino, intorno agli 80 dollari.

Oggi siamo tra i 130 e i 150 dollari in Europa e UK e oltre 260 dollari negli Stati Uniti, con una previsione per il 2026 a oltre 300 dollari.

E anche la profittabilità è incomparabile.

Nel 2010 i tre mercati avevano aziende che generavano profitti netti intorno al 7%.

Oggi Europa e UK sono sotto al 10%. Le società dell’S&P 500 in media hanno un net profit del 13%, praticamente un terzo in più.

Ancora una volta la spiegazione è a più strati:

Le società americane godono di un ecosistema industriale più propizio

Le tasse in america sono più basse

Il mercato dei capitali americano è più liquido e profondo.

Ma credo che la spiegazione più pesante si trovi guardando la composizione fattoriale – cosa che tra l’altro non può che lasciare un po’ di inquietudine negli occhi di noi europei.

Il 35% del mercato americano è IT, seguito da Financials, Consumi discrezionali e Servizi di comunicazione. Ricordo peraltro che Tesla, Amazon e Google rientrano in queste ultime, quindi il settore Tech allargato sarebbe pure più pesante.

Ed è interessante che oltre un quarto dei mercati emergenti sia concentrato nel settore Tech.

In Europa appena l’8%, mentre invece i settori più rappresentati sono quelli finanziario – grandi banche come sappiamo – industrial e healthcare.

Se un mercato è dominato da società tech è più probabile che i margini di profitto siano più corposi.

D’altra parte se i settori dominanti sono piuttosto tradizionali, beh, questo la dice lunga sulla difficoltà che incontrerà l’Europa a conservare un vantaggio industriale competitivo.

Nel suo famoso report passato alla storia come l’Agenda Draghi, il nostro super mario nazionale sputafuoco aveva segnalato come grave emergenza la mancanza di investimenti in settori innovativi.

Qualcosa si sta muovendo, ma qualche giorno fa il CEO di Nvidia, in visita a Parigi, ha sintetizzato il male dell’europa in maniera esemplare dicendo: “voi siete troppi lenti. Fate come con il vino. Aspettate che invecchi al punto giusto finché non è perfeto. Invece bisogna muoversi più in fretta”.

Amen.

Detto questo, però, è interessante anche vedere da dove arriva il rendimento azionario dei vari mercati.

Breve recap per chi non se lo ricordasse, il rendimento azionario può essere scomposto in 3 elementi:

Il rendimento da dividendo;

La crescita (o decrescita) degli utili per azione e

La crescita (o decrescita) delle valutazioni, del rapporto tra prezzo e utili.

Nei vari mercati queste proporzioni sono diverse – e non è solo un fatto curioso o statistico, ma ci dice forse qualcosa sul futuro.

Negli ultimi 10 anni l’S&p 500 ha reso (espresso in euro) circa il 14,6% – un po’ meno se espresso in dollari.

Invece il mercato della zona euro ha reso 7,5%, idem quello giapponese, 4,7% la Cina e 4,4% gli emergenti.

Vediamo però come sono composti:

Negli stati Uniti la parte del leone l’hanno fatta ovviamente gli utili, circa 8 punti percentuali su 14 e passa; però dividendi molto bassi, meno del 2% e quasi 5% di crescita delle valutazioni.

In europa invece, grandi dividendi, oltre il 3%, circa 2% di utili e meno del 2% di crescita delle valutazioni;

In giappone, ancora, quasi tutto crescita degli utili e quasi nulla la crescita delle valutazioni.

Cosa ci dice tutto questo.

Ci dice che gli Stati Uniti spaccano i culi.

Ma anche che un bel pezzo del rendimento passato dipende da “repricing”, dal fatto che le azioni sono diventate più care – come diciamo spesso.

E questo è indizio negativo per il futuro.

Mettiamola così, un po’ alla buona.

Se il rendimento di un mercato è stato determinato principalmente da utili e dividendi, allora è più legittimo aspettarsi una continuità nel futuro;

Se invece è stato determinato significativamente da una crescita dei prezzi, ecco, questo tende invece a preludere a un rendimento atteso inferiore nel futuro – perché possono succedere tre cose:

O i multipli continuano ad espandersi all’infinito, ma è uno scenario poco probabile;

O restano fermi dove sono, ma quindi meccanicamente il rendimento futuro sarà più basso perché verrà meno un pezzo del rendimento passato;

Oppure ancora, worst scenario, le valutazioni regrediscono verso la media, e quindi la voce “valutazioni” avrà il segno meno davanti e andrà a togliere un po’ di rendimento da utili e dividendi.

Questa divergenza nella crescita delle valutazioni ovviamente ha avuto una conseguenza diretta non irrilevante per chi – come noi – investe prevalentemente basandosi sugli indici.

Nel 1987 il mercato americano pesava meno di quello giapponese nel MSCI ACWI, quasi all’apice della clamorosa bolla nel sol levante.

Da poco più del 30% di allora, oggi siamo come noto quasi al 65%.

Il Giappone è passato dal 45% al 5%.

L’Europa pesava il 25% nel 97 e solo l’11% oggi.

Andrà avanti in questa direzione?

Nel breve è sicuramente probabile.

Andrà avanti così per sempre?

Questo è già più difficile da affermare con sicurezza.

Next.

noi spesso parliamo di bull e bear market con riferimento al mercato americano.

Ma in effetti è interessante anche andare a vedere come il mercato globale si è comportato nel tempo.

Spesso i due andamenti si sovrappongono, ma non sempre, come vediamo qua.

Questo è grafico molto interessante perché fa vedere l’alternanza di bull e bear market dell’MSCI World e in effetti c’è qualche differenza.

Per esempio nel ’98 l’S&P 500 non era andato in bear market, mentre il mercato globale sì.

Inoltre i drawdown durante i primi anni 2000 sono stati più profondi: -51% durante la dot-com bubble e quasi -60% nel 2009.

Ragazzi, -60% è una brutta esperienza.

Per la serie: “io investo 100% in azioni tanto ho un orizzonte lungo e me la sento” – ecco – considerate che -60% non è un’eventualità impossibile.

Dopo un -60% serve un +150% per tornare in pari.

non proprio una passeggiata di salute.

Ora lasciamo l’asset class che ci piace di più e facciamo un giro veloce nel mondo delle obbligazioni, perché anche qui – anche se non vi piacciono, vi annoiano, bla bla bla – ci sono un po’ di chicche.

Intanto è interessante vedere i rendimenti dei principali strumenti nei principali mercati.

[OBBLIGAZIONI]

Abbiamo i titoli di stato di Stati Uniti, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito.

Poi indici corporate investment grade europei, globali, US e regno unito.

Infine High yield e debito dei mercati emergenti.

Il tutto con tanto di correlazione al MSCI ACWI. Come prevedibile:

I titoli di stato hanno correlazione praticamente nulla (è solo leggermente più alta per i titoli italiani per il nostro rischio credito)

Mentre diventa piuttosto alta con i bond corporate, intorno a 0.5

Invece gli high yield hanno una correlazione addirittura di 0.8, quindi si muovono quasi in sincronia con l’azionario.

Noi però sappiamo molto bene che i bond hanno un rendimento nominale, non reale.

E qui il report mostra una cosa molto utile, per un motivo che dirò tra pochissimo, ossia il rendimento reale atteso a 10 anni di un indice di titoli governativi globali – e in particolare viene usato l’ICE BofA Global Inflation Linked Government Bond.

In questo momento è intorno a 1,3%.

Perché è interessante?

Perché può essere considerato un buon proxy come risk free rate reale, che ci serve per esempio quando noi facciamo ragionamenti di asset allocation dinamici, come ad esempio utilizzando la formula di merton

Per capire quanto dovrei investire in azioni parto solitamente dal rendimento in eccesso delle azioni.

Se il mio punto di partenza è il mercato azionario globale, allora il mio rendimento in eccesso sarà

rendimento reale atteso azioni-rendimento reale senza rischio

Rendimento reale atteso dall’azionario MENO rendimento reale senza rischio, per quanto un bond governativo decennale possa essere considerato senza rischio.

Ora, la ripartizione geografica dell’MSCI ACWI e del ICE bofa Global Inflation Linked non sono gli stessi. Per esempio gli Stati uniti sono sottopesati e Paesi come Francia e Italia pesano tantissimo.

Ma resta una discreta approssimazione.

Se diciamo che oggi il rendimento reale atteso per l’MSCI ACWI è circa 4,4% (e se non sapete perché vi rimando al video su Youtube: “La domanda fondamentale prima di investire”), allora il rendimento in eccesso sarà circa

4,4 – 1,3 = 3,1%

E da lì ho il valore di partenza per la mia formula.

Se non abbiamo quello scopo in mente, resta comunque interessante avere un’idea di quale sia oggi il rendimento reale atteso dai titoli di stato decennali globali, perché ci dà anche una misura dell’inflazione attesa negli anni a venire.

Un’altra cosa molto interessante, invece, è vedere i rendimenti dei bond di diversi paesi ricalibrati in una stessa valuta, in dollari questo caso, per confrontarli direttamente.

Perché altrimenti diventa complesso capire perché un titolo di Stato Giapponese, o addirittura uno italiano, dovrebbe avere un rendimento nominale inferiore a sua onnipotenza il Treasury americano.

E qui c’è una tabella che fa vedere bene questa cosa e mostra che, in dollari, il decennale americano ha un rendimento inferiore a qualunque altro titolo di stato.

Un modo ancor più rigoroso di confrontare i rendimenti dei titoli di Stato, invece, non si trova qui, ma l’ho trovato in un recente articolo sul financial times.

È una roba un po’ più complicata perché usa i cross-currency swaps, ma è interessante vedere il risultato finale:

Cioè l’articolo si chiede: a quale rendimento sarebbero scambiati i titoli governativi decennali se i loro flussi di cassa venissero coperti in maniera appropriata rispetto al dollaro?

Secondo questo metodo di normalizzazione più sofisticato:

la Germania avrebbe il titolo di stato decennale più economico, 3,6%

italia e francia sarebbero i più cari a 4,4%

Giappone e Regno unito sarebbero intorno al 4,1%

Mentre il Treasury è intorno a 4%

Questa operazione di adeguamento permette di comprendere meglio il rapporto tra rischio e rendimento implicito nei redimenti dei titoli di stato di diversi mercati.

Un’altra cosa che ha colpito la mia attenzione e che vi vorrei segnalare è il rapporto tra i rendimenti a scadenza attuali e i rendimenti complessivi a 5 anni dei bond investment grade.

Come anche noi abbiamo detto molte volte, il rendimento a scadenza spiega buona parte del rendimento effettivamente realizzato da uno strumento obbligazionario nel tempo.

Qui viene mostrato chiaramente, prendendo dati dal 1970 al 2020, che il rendimento di partenza di un bond spiega quasi il 90% del suo rendimento a 5 anni.

Per esempio oggi il Bloomberg US aggregate, il più vasto paniere di titoli di stato e obbligazioni investment grade americane, ha un rendimento a scadenza del 4,37%, che implica un rendimento a 5 anni del 4,38%.

Yield is destiny, come si dice.

Dato che come benchmark usano il Bloomberg US aggregate, si parla di rendimento previsto di un investimento in cui viene mantenuta la duration costante e gli interessi reinvestiti al tasso corrente, non di singoli bond portati a scadenza.

Collegato a questa cosa c’è un altro grafico interessante che è una cosa che interessa molto di voi, che siete ossessionati dall’incubo che i tassi di interesse possano salire oddio oddio!

Qui viene fatto vedere il cosiddetto “yield cushion” che vuol dire: fino a che punto i tassi possono salire prima che la discesa di prezzo del bond cancelli un anno di rendimento da interessi.

Viene utilizzato il Bloomberg Global Aggregate Treasury, quindi titoli di stato globali.

In questo momento il “cuscino” offerto in media dalle cedole dei bond globali è circa 0,45%.

Pensate che nel 2020 era 0,05%.

Carina questa cosa vero?

Non è un modo in cui solitamente si guarda ai bond, cioè considerare il margine di sicurezza che un indice obbligazionario offre rispetto ad un futuro rialzo dei tassi di mercato.

Poi va beh, sui bond ci sono un cazziliardo di informazioni più o meno d’interesse per ciascuno di voi a seconda dei gusti.

Abbiamo per esempio le aspettative sui tassi di interesse americani, con le stime di lungo termine della Fed e del mercato che convergono intorno al 3-3,3%. Oggi ricordo siamo al 4,13.

E la stessa cosa per le altre 3 grandi banche centrali che contano: la BCE, la Bank of England e la Bank of Japan.

Una cosa interessante qui è che c’è una generale aspettativa che i tassi scenderanno ma poi risaliranno tra 2-3 anni, come se si scontasse già o un rialzo dell’inflazione o un aumento dello stock di debito pubblico che aumenterà l’offerta di titoli di stato e quindi la richiesta di rendimento da parte degli investitori.

O una combinazione delle due.

Abbiamo poi i rendimenti dei bond high-yield americani e europei, dove si vede chiaramente che oggi lo spread rispetto ai titoli investment grade è molto basso. Il che è l’equivalente di quando diciamo che le azioni sono molto care: il tasso di default è basso, c’è molta fiducia che non facciano default in futuro e quindi i rendimenti attesi sono più bassi della media.

C’è però anche un altro motivo per cui i rendimenti degli HY sono bassi:

Diciamo che ci sono tre fasce principali di debiti high-yield in base ai rendimenti: BB, B eCCC.

Rispetto a 20 anni fa, oggi i BB sono quasi il 60% di un indice globale, mentre i CCC sono meno del 10%.

Quindi la qualità media di un indice globale di high yield è migliorata.

Per chi vorrà scaricarsi i report, potrà trovare ogni genere di dato che possa minimamente interessargli nella sua triste vita da appassionato di bond.

Ora, oggi non andiamo troppo in profondità su questo, però c’è sempre una vasta sezione dedicata ad alcune informazioni più di natura macroeconomica.

Di tutte queste, che sono veramente tantissime, ve ne segnalo tre che mi sono sembrate le più succose, così poi andiamo alla parte finale sulle previsioni future.

[DEBITO E INFLAZIONE]

Intanto c’è un bel grafico sulle aspettative dei debiti pubblici negli Stati Uniti, in Germania, nella zona Euro e nel Regno Unito.

In tutti e 4 i casi la prospettiva non è esattamente incoraggiante, perché il rapporto debito pil è visto in aumento un po’ ovunque.

Ovviamente quello che preoccupa meno è la Germania, per cui si prevede un rapporto debito pil ancora sotto al 70% nel 2028.

Per gli Stati Uniti, invece, si viaggia verso il 125% – e considerando il volume mastodontico del debito pubblico americano, più questo valore sale, più è probabilmente un problema di tutti quanti.

Let’s see.

Un altro che vorrei segnalare riguarda l’andamento dell’inflazione nei vari paesi, aggiornato ad agosto, visto che il dato di settembre esce il mese dopo.

Negli Stati Uniti, al 2,9%, ormai è solo questione di tempo prima che si sfondi il 3%, ben lontano dall’obiettivo del 2.

In europa invece siamo al 2%, mentre in Italia addirittura all’1,6%.

Good news per noi, visto che spendiamo qua i nostri soldi.

Le buone notizie per noi finiscono qua, perché poi arriva un report agghiacciante, ma purtroppo per nulla sorprendente.

Questo riguarda la quota di popolazione con più di 65 anni e le aspettative nel 2050.

Tra i Paesi del G7 più la Spagna, l’Italia è il Paese per cui si prevede nel 2050 il maggior numero di ultrasessantacinquenni in rapporto al totale della popolazione insieme al Giappone.

Siamo oggi e continueremo ad essere uno dei due Paesi più vecchi del mondo.

Ancora peggio se si guarda al rapporto tra numero di persone che entreranno in età lavorativa nel 2050 e quelli che andranno in pensione – ammesso che a 65 si andrà in pensione nel 2050.

La situazione è grigia per tutti, il numero di pensionati sorpassa alla grande quella di nuovi lavoratori in ogni Paese sviluppato.

Ma in italia parliamo di:

Quasi -30% di lavoratori attivi e

Oltre +30% di pensionati.

Peggio di noi solo la spagna: -25% di lavoratori, + 60% di pensionati.

Sinceramente non so bene come questa situazione si potrà sanare, se non, in ordine di realizzabilità:

Tagli alla spesa pubblica

Tagli alle pensioni

Innalzamento dell’età pensionabile

Incremento dei flussi di giovani immigrati

Incremento miracoloso del tasso di natalità

Miracoli non meglio specificati portati dall’intelligenza artificiale.

Si accettano altre idee brillanti per salvarci dall’estinzione.

(o da una situazione sociale ed economica gravemente disfunzionale quando saremo anziani).

[PREVISIONI FUTURE]

Nell’ultima parte di questo episodio guardiamo infine a qualche informazione che ci proietta nel futuro.

Un dato a metà tra indicatore macroeconomico soft e segnale piuttosto predittivo del comportamento dei mercati è il Consumer sentiment index, cioè il livello di fiducia dei consumatori americani, e la sua correlazione con il rendimento dell’S&P 500 nei 12 mesi successivi.

È veramente impressionante perché questo è un indicatore incredibilmente contrarian e fa vedere che c’è una correlazione inversa quasi perfetta tra fiducia dei consumatori e andamento del mercato:

Quando la fiducia è alta il mercato tende ad andare male;

Quando la fiducia è bassa succede esattamente il contrario.

Nel report sono segnalati soprattutto i picchi sia in negativo che in positivo, dal 1971 ad oggi.

Attenzione bene che questa cosa è fichissima:

Ci sono stati 10 picchi positivi e il rendimento medio a 12 mesi è stato del 3,9%.

Ci sono stati 9 picchi negativi e il rendimento medio a 12 mesi è stato del 24,1%.

Alcuni esempi di picchi positivi di fiducia finiti male:

Agosto 72: -6,2%

Gennaio 2000: -2%

Gennaio 2007: – 4,2%

Aprile 2021: -1,2%

Quelli negativi invece sono ancora più emblematici:

Febbraio 75: +22%

Ottobre 90: +29%

Marzo 2003: +32%

Aprile 2020: +44%

Considerate che questo indice si calcola con un punteggio che ci interessa il giusto.

Diciamo solo che il suo valore medio è 84.1.

In questo momento l’ultima rilevazione è stata 55.1.

Per intenderci: siamo allo stesso livello di sfiducia del novembre 2008, dopo il fallimento di Lehman Brothers.

C’è una sfiducia clamorosa nei confronti delle prospettive economiche future.

Il che, come abbiamo visto, probabilmente è una splendida notizia.

Oltre a questo, volendo c’è anche un altro motivo per essere ottimisti a breve termine, almeno sul mercato americano.

C’è un bel grafico che fa vedere la durata e i drawdown di alcuni gravi bear market e poi la durata e i ritorni dei conseguenti bull market successivi.

La durata media di un bear market negli ultimi 50 anni è stata di 14 mesi, con una perdita media del 39%.

La durata media di un bull market è stata invece di 70 mesi, con una crescita media del 221%.

L’attuale bull market dura esattamente da 36 mesi, 3 anni giusti.

Gli unici bull market durati meno sono stati quello degli anni ’70 durante gli shock petroliferi e quello post covid interrotto dall’invasione dell’ucraina e del rialzo dei tassi di interesse.

Il più lungo di sempre è stato invece quello iniziato dopo la GFC, durato ben 11 anni.

Se la media e 70 e questo bull market ha 36 mesi di vita, chissà magari ci sono ancora un paio d’anni in cui possiamo spassarcela.

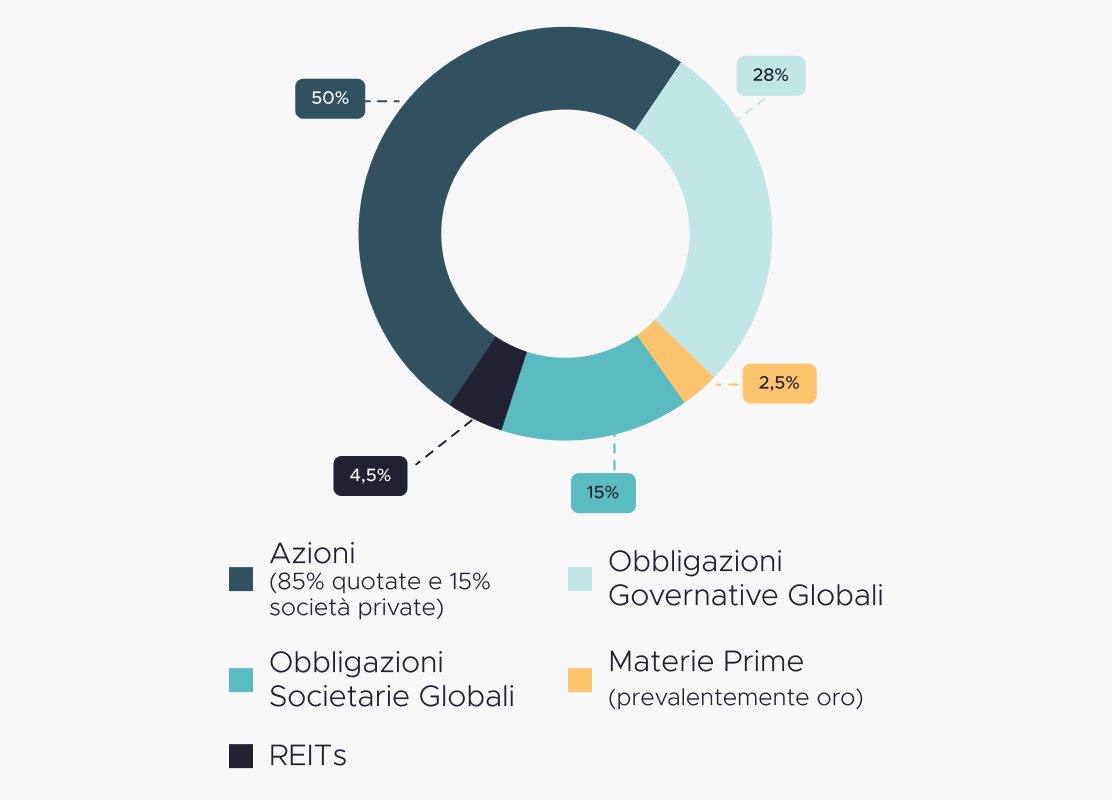

Concludiamo infine con uno sguardo alle stime di lungo termine di JP morgan sulle principali asset class.

Come vedete le stime più alte in termini nominali, tutte espresse in euro, sono per il Giappone, quasi 8% di rendimento medio atteso annualizzato.

Segue l’eurozona, circa 7,3%.

Quindi Cina, mercati emergenti e ovviamente il mercato azionario americano è visto come quello meno performante, appena 5,5% di rendimento nominale atteso.

Per i titoli governativi europei siamo invece poco sopra al 3%.

Il rendimento atteso di portafoglio globale 60/40 in euro è visto da JP Morgan intorno al 5%, qualcosa in meno.

Non eccezionale, ma chiaramente figlio del peso degli Stati Uniti.

Ovviamente non ho citato una manica di altri dati estremamente interessanti altrimenti sto episodio durava tre ore, però diciamo che mi piaceva l’idea di raccontarvi una storia coerente partendo da numeri oggettivi e poi, da questa base analitica, provare a trarne delle conclusioni sintetiche.

Spero che l’episodio vi sia piaciuto ma soprattutto di avervi fatto conoscere uno strumento che può davvero soddisfare la curiosità dei tantissimi tra voi che ormai sono super avidi di informazioni su ogni microangolo del mercato e sincermente non conosco un compendio milgiore di questo documento trimestrale, che tra l’altro ha anche il non trascurabile vantaggio che è disponibile con una prospettiva in euro, rispetto alle solite cose americanocentriche che – belle e interessanti – ma alla fine a noi dicono poco.

Grazie mille quindi per avermi seguito anche oggi, vi invito come sempre a mettere segui e attivare le notifiche su Spotify, Apple podcast o dove ci seguite e a iscrivervi al canale youtube per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che guidano i vostri occhi o le vostre orecchie attraverso i dati più interessanti sui mercati e sull’economia sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento assieme, sempre qui, naturalmente con The Bull il tuo podcast di finanza personale.

Bentornati a The Bull, il tuo podcast di finanza personale

È veramente da un pezzo che aspettavo di fare quest’episodio.

Spesso mi chiedete da dove prendo le informazioni che condivido con voi negli episodi di questo podcast e la risposta esaustiva sarebbe … beh … praticamente un podcast a parte, perché ormai ho perso il conto di tutte le fonti che uso.

Però, se devo dirne una, puramente quantitativa e quindi sostanzialmente senza interpretazioni, ma solo dati su qualunque cosa vi possa interessare, probabilmente non c’è strumento migliore della JP Morgan Guide to Markets.

A dire il vero JP Morgan fa guide su qualunque roba, ce n’è anche una molto interessante dedicata solo agli ETF, ma oggi partiamo da questa che è, come dire, il bigino universale di tutta la finanza globale.

Ne parliamo oggi perché così posso farvi vedere questa guida trimestrale, come si può utilizzare e che incredibilmente ricca fonte di informazioni rappresenta.

Tra l’altro uno dei suoi grandi pregi è che praticamente sono una settantina di pagine di soli grafici e tabelle, quindi le informazioni saltano all’occhio con zero fatica.

Allora, chi mi sta seguendo su YouTube o Spotify vedrà in tempo reale anche le varie cose su cui mi soffermerò, mentre chi mi ascolta su Apple podcast o altre piattaforme che non hanno il video dovrà usare un filo più di immaginazione.

Ma non è un problema perché l’obiettivo di oggi non è solo fare un elenco di dati, ma come sempre soffermarci su quelli più interessanti e trarre alcune conclusioni, che sono una cosa per cui servono soprattutto le orecchie.

Nell’episodio di oggi ne commentiamo due, perché una cosa figa di questi report è che oltre alla solita versione americana dove tutto è dollarizzato e dell’europa non frega niente a nessuno, in realtà esistono anche le versioni regionali – e noi chiaramente prenderemo in considerazione quella EMEA, oltre a quella americana, che ha un punto di vista maggiormente europeo.

Non completamente europeo, ma abbastanza.

Fidatevi che dopo questo episodio, questa guida diventerà la vostra lettura trimestrale preferita.

In descrizione trovate i link per scaricarle entrambe.

[COME’è FATTA LA GUIDA]

Andiamo con ordine, intanto come si presenta.

Parto da quella americana.

Ci sono 6 sezioni principali:

ECONOMIA AMERICANA

AZIONI

AZIONI INTERNAZIONALI

OBBLIGAZIONI

ASSET ALTERNATIVI

E poi c’è quest’ultima sezione chiamata

PRINCIPI DI INVESTIMENTO

Non che sia rocket science o cose che vi faranno dire wooooo!

Però ci sono sempre spunti interessanti.

Ma soprattutto, se come spesso capita, chi di fianco a voi non ne vuole capire niente di finanza ed è scettico verso la vostra malsana idea – pensa un po’ che pazzerelli – di investire i risparmi di famiglia, ecco qua ci sono i grafichetti e gli o le dite:

tié, guarda qua il disegnino!

Capito perché dobbiamo investire?

Oookkkk

Bene.

Quella Europa invece ha argomenti solo leggermente diversi, che sono

ECONOMIA GLOBALE, anche se comunque c’è una bella fetta di dati sull’economia americana

AZIONI GLOBALI

OBBLIGAZIONI

ALTRI ASSET – e qui rispetto alla versione US non si parla tanto di private markets ma si sta più sul generico con un unico focus particolare sul petrolio.

Ecco, forse l’unica grande pecca di questi report e che non trattano l’oro – che obiettivamente è sorprendente visto che è di fatto l’asset class regina del terzo millennio, come abbiamo discusso abbondantemente nell’ultimo episodio a cui eventualmente vi rimando se ve lo foste persi.

Detto questo, cosa vi aspetta oggi.

Oggi vi aspetta un bel tour in cui andremo a snocciolare una sbadilata di numeri molto interessanti:

alcuni su cose che a livello qualitativo dovreste già conoscere, ma magari vederle rappresentate graficamente e numericamente fanno un altro effetto.

Altri invece su cose che potrebbero suonarvi completamente nuove.

Il giro che faremo sarà questo:

Partiamo con le azioni americane, che tanto lo so che sono la cosa che vi piace di più

Poi possiamo alle azioni globali, ovviamente con particolare attenzione ai mercati europei

Breve tappa al mondo obbligazionario – facciamo veloce che altrimenti lo so che vi annoiate e poi cambiate podcast

Un po’ di numeri a livello macroeconomico che ci stanno sempre bene e infine

Conclusione con uno sguardo al futuro e a cosa possiamo aspettarci nel breve e nel medio termine.

Prima di cominciare il viaggio però, sapete chi va pazzo per le cose che racconto qui a The Bull?

Edenred lo sponsor di quest’episodio!

Avete presente i buoni pasto ticket restaurant? Ecco: Ticket Restaurant l’hanno inventato loro perché si sono detti: “se troviamo un modo per far pagare meno tasse alle aziende, ai liberi professionisti e ai dipendenti per la pausa pranzo, la spesa, per il food delivery o per quello vorranno comprare in oltre 300.000 strutture convenzionate … [snap!] bingo! … tutti risparmiamo soldi che possiamo investire come racconta quel tizio che fa i video di finanza con il toro luminoso dietro!”

Detto fatto!

Ed erano talmente visionari che si sono inventati sta roba 30 anni prima degli ETF e 61 prima di The Bull.

Ora finalmente abbiamo collegato tutto, per le aziende sono deducibili al 100%, per i liberi professionisti al 75%, per i dipendenti sono esentasse.

[guardando fuori camera]

Pensa te chi l’avrebbe mai detto che il primo buono pasto ticket restaurant che ho staccando 15 anni fa sarebbe stato il mio primo passo nella finanza personale?

[AZIONI AMERICANE]

Partiamo con un grafico che fa vedere la storia dell’S&P 500 dal 1997 ad oggi e mostra gli “inflection point” cioè in punti in cui i bull market hanno cambiato direzione e sono diventati bear market e viceversa.

Per ogni punto viene indicato il rapporto prezzo/utili attesi di quel momento, il forward price earnings ratio, e poi da lì quanto è salito o sceso l’indice fino al punto di flesso successivo.

Ovviamente saltano subito all’occhio i picchi:

Nel marzo del 2000, prima dello scoppio della dot-com bubble

Nel ottobre del 2007, prima della great financial crisis,

Nel febbraio del 2020, prima del Covid,

Nel gennaio del 2022, prima dell’invasione dell’Ucraina e

Ovviamente dove siamo oggi

Lunghe e lente salite grandiose e grandi discese, con le valutazioni che sono sempre cresciute durante le fasi positive e che poi si sono bruscamente contratte durante i crolli.

Lo scorso 12 ottobre, oltre al consueto anniversario della scoperta dell’America, il bull market iniziato nel 2022 ha compiuto esattamente tre anni.

In quel giorno buio che ha segnato la fine del bear market, il pe ratio era a 15.7; oggi siamo a quasi 23, un record battuto solo dal picco del 2000 a 25.2 volte gli utili attesi.

In quest’altro grafico invece dei termini di paragone per capire quanto un mercato sia caro o meno, una volta che consideriamo gli utili attesi.

Qui vediamo che la media degli ultimi 30 anni è 17, con una deviazione standard di circa 3,2 – cioè cosa vuol dire?

Vuol dire che in due terzi del tempo l’S&P ha avuto un prezzo compreso tra 20.3 e 13.8 volte gli utili attesi.

Se oggi siamo a 22.8 vuol dire che siamo oltre la prima deviazione standard, quindi in un territorio statisticamente più eccezionale – sempre ammesso e non concesso che la statistica abbia un senso in finanza.

Stesso discorso per il CAPE ratio, che è prezzo di oggi diviso media degli utili reali degli ultimi 10 anni.

Oggi siamo praticamente a 40, contro una media degli ultimi trent’anni di 28.4.

Ma di questo abbiamo già parlato spesso.

E spesso abbiamo detto infatti che questi valori legati al rapporto tra prezzi e utili danno una qualche indicazione predittiva per gli anni a venire.

Come si vede qui e come abbiamo detto spesso, le valutazioni di oggi non ci dicono praticamente nulla da un anno con l’altro.

Infatti il rendimento dei prossimi 12 mesi potrebbe essere benissimo -25% come anche +40%.

Chi ha studiato statistica sa che quando si fa una regressione lineare, R al quadrato è il valore che dice quanto è significativa l’informazione statistica che stiamo cercando.

Da un anno con l’altro R al quadrato + 6%, quindi significa che il potere predittivo delle valutazioni di oggi è quasi nullo.

Già sui prossimi 5 anni è più significativo, perché sale a 32%.

Cioè le valutazioni di oggi spiegano un terzo della variazione dei rendimenti futuri a 5 anni.

Il CAPE Ratio a 10 anni ha un R quadro superiore al 50%, quindi piuttosto significativo.

Qua abbiamo due cattive notizie e due buone notizie:

Le due cattive sono che:

Le prospettive a medio termine non sono il massimo, chi vede il grafico noterà quando in passato abbiamo avuto questi livelli di prezzo, i rendimenti nei 5 anni successivi sono stati praticamente sempre negativi;

E l’altra cosa è che purtroppo non ci puoi aprire un hedge fund usando sta roba, perché il potere predittivo c’è ma è troppo impreciso;

Le due buone notizie sono invece che:

Intanto solo un’altra volta nella storia abbiamo avuto valutazioni così alte, quindi in realtà sappiamo solo cos’è successo a inizio 2000, non è detto che sarà così anche stavolta;

E poi anche se non ci aiuta a prevedere un tubo nel breve, può comunque aiutarci ad adattare l’esposizione del portafoglio nel tempo, in maniera graduale.

Sicuramente un grande tema del mercato azionario di oggi è la sua concentrazione.

E anche qui abbiamo un bel grafico che fa vedere le valutazioni delle 10 società più grandi dell’S&P negli ultimi 30 anni rispetto al resto dell’indice.

Vediamo che a fine 99 avevamo una situazione ancora più estrema di oggi, con le 10 più società più grandi che in media costavano 43 volte gli utili.

E in realtà anche nel 2021 i prezzi delle top 10 erano più alte.

In questo momento le Magnifiche 7 più Broadcom, Berkshire Hathaway e JP Morgan sono intorno a 30.

Meno estremo che in passato, ma comunque un valore più alto della media.

Negli ultimi 30 anni le prime dieci società dell’S&P hanno infatti avuto un prezzo mediamente di 20.6 volte rispetto agli utili.

È interessante anche il grafico di fianco, ossia quanto è concentrato l’S&P 500 in termini di market cap e di utili.

Le prime 10 pesano ormai – udite udite – il 40.4% dell’indice e portano da sole un terzo di tutti gli utili dell’S&P 500.

Non stupisce quindi che il loro contributo sia stato massivo sulla performance generale del più importante indice del mondo.

Il grafico successivo ci fa vedere quanto avrebbe fatto l’S&P negli ultimi 5 anni se togliessimo le Magnifiche 7.

IN pratica dal 2021 ad oggi, senza contare i dividendi, l’S&P 500 è cresciuto di circa il 12,3% in media all’anno. Se però togliamo le magnifiche 7 scendiamo a 8,7%.

In particolare nel 2023 il contributo delle MAg7 al ritorno complessivo dell’S&P è stato del 63%.

Ovviamente però il mercato non è pazzo da legare.

C’è un motivo più che fondato.

La crescita degli utili delle Mag 7 è stata spaventosamente più grande che per il resto dell’indice.

Nel 23 i loro utili sono cresciuti in media del 31% mentre il resto dell’s&p ha visto gli utili contrarsi del 4%

Nel 24 21% contro 7%

Quest’anno 17% contro 12%.

Un giorno magari scopriremo che queste valutazioni erano esagerate.

Ma c’è una spiegazione fondamentale sotto piuttosto forte: queste 7 società generano dei profitti di un altro ordine di grandezza rispetto a qualunque altra società al mondo.

Spesso leggo o sento fare dei discorsi sulla concentrazione un po’ superficiali, come quando si dice: “eh, se però togli le Mag 7 alla fine l’S&P 500 non è niente di eccezionale”.

Certo.

Però è come dire “eh se al Barcellona di guardiola toglievi Messi, Xavi e Iniesta era una squadra come tante”.

La distribuzione dei rendimenti azionari non è uniforme.

È la norma, non l’eccezione, che poche aziende portino il grosso del contributo e la maggior parte quasi niente.

Ma non è un’anomalia dell’S&P 500.

Se togliamo Unicredit e Intesa al FTSE MIB avrebbe fatto schifo in questi anni.

Idem se togli SAP al DAX tedesco.

Se dovete leggere un solo paper di finanza nella vostra vita fate che sia “Longterm shareholder returns” di Hendrik Bessembinder, che meglio di chiunque altro ha spiegato che, tanto in america, quanto negli altri principali mercati internazionali, giusto il 2% di società porta il 100% del ritorno in eccesso delle azioni rispetto al risk-free rate.

Quindi dire che se togli le Mag 7 l’S&P vale meno non ha senso, perché è sempre stato così: poche società hanno contributo in maniera spropositata al ritorno complessivo e la maggior parte non ha reso quasi niente.

Oggi forse c’è una variazione quantitativa.

Le prime 10 sono molto grosse e pesano molto di più di quanto siano mai pesate le prime 10 negli ultimi decenni.

Ma dal punto di vista qualitativo non c’è nessuna particolare anomalia.

È interessante vedere quali sono state in effetti le prime 10 società nei vari decenni, a partire dal 1985.

Quest’altro grafico è emblematico, perché fa proprio vedere com’è cambiata la composizione settoriale del vertice dell’S&P, dando più di un suggerimento sul perché oggi le prime 10 possano giustificare – almeno in parte – prezzi così alti.

Le top 10 del 1985 erano: IBM, Exxon, GE, GM, AT&T, Shell, Amoco, Royal Dutch, Kodak e Dupont.

Quindi prevaleva il settore industriale, con elevati costi operativi, bassa marginalità e scalablità limitata.

Oggi ci sono Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla, Berkshire e JP Morgan.

A parte le ultime due, le altre sono colossi del digitale, con business altamente profittevoli e scalabli e costi operativi relativamente contenuti – almeno finché gli investimenti AI non vanno fuori controllo.

Un tema ricorrente oggi, tuttavia, è che se l’S&P è così tanto sbilanciato su Large Cap Growth, allora si fa sempre più attraente la valutazione di tutta la parte Value dell’S&P.

Quest’altro grafico fa vedere come in questo momento le società value americane costino in media il 44% in meno di quelle growth, rispetto alla media degli ultimi 30 anni di 30%.

Certo, non è come nel 2000 quando le Value costavano il 70% in meno delle growth – e infatti value ha poi surclassato growth fino al 2008 – ma sez più di una persona ci ha visto un solido investment case su value in questo momento – beh – c’è un motivo fondamentale piuttosto evidente.

Tra questi, il nostro Robert Arnott e l’ospite dei miei sogni futuri che cascasse il mondo ve lo giuro lo porterò qui, Cliff Asness.

Oggi il P/E ratio delle growth stock è intorno a 31, contro una media storica di 21.

Quello delle value stock è a 17, contro una media storica di 14.

Entrambe sono più care della media, ma Growth lo è ad un livello decisamente più elevato.

Un altro fatto interessante è invece la dispersione delle valutazioni, tra le singole azioni, che è un’altra cosa che accomuna questo momento a inizio 2000 – e che invece è l’esatto opposto del 2008-2009.

In questo momento la valutazione mediana dell’S&P 500 è di 19.4, contro una media trentennale di 16.2.

Questo cosa significa: significa che anche se puliamo l’effetto delle 7 megacap che alzano la media, un’azione a caso dell’S6P 500 di oggi è mediamente più cara della media storica.

Però oggi non è aumentato solo il prezzo, ma anche la dispersione.

Cioè tra le 100 società più care e le 100 meno care la differenza media è stata quasi 12.

Oggi è quasi 17.

E questa divaricazione delle valutazioni tra più care e meno care si vede soprattutto nei bull market maturi, come appunto nel 2000, nel 2021 e oggi.

Invece nel 2009, la valutazione mediana era crollata a 10 e la distanza tra le più care e le meno care era intorno a 8.

Takeaway da portare a casa:

durante i bear market le valutazioni si contraggono e le differenze tra le diverse azioni si appiattiscono.

Durante i bull market succede l’opposto.

Il grafico successivo è estremamente istruttivo, soprattutto a livello psicologico, perché è quello che ci spiega che praticamente ogni anno – e anche negli anni che vanno molto bene – il mercato subisce quasi abitualmente dei crolli temporanei piuttosto importante.

Alcuni esempi emblematici sono:

Il -34% del 2020, finito poi a +16%;

Il -19% del 1998, a seguito del collasso di Long Term Capital Management, finito poi a +27%

E pure quest’anno, -19% tra marzo e aprile e ciononostante per ora siamo intorno +14% da inizio anno.

Chi sta vedendo il grafico, o chi la guarderà dopo, noterà che praticamente ogni anno ci sono stati dei tonfi piuttosto importanti.

A futura memoria: la prossima volta che l’S&P farà -10% non sbroccate perché sarà tanto normale come il fatto che nonostante il caldo ad agosto qualche giorno piove sempre.

Solo una cosa prima di passare al prossimo tema.

Guardando questo grafico ho notato un inquietante pattern:

+31%, +27%, +20%, con cali infrannuali di -11, -19 e -12%

+24%, +23%, +14%, con cali infrannuali di -10, -8 e -19%.

Cioè due sequenze fatte di tre ottimi anni di fila con rendimenti discendenti e cali infrannuali simili.

I primi tre sono: 1997, 1998 e 1999.

Gli altri tre sono: 2023, 2024 e 2025.

La prima sequenza è finita malissimo.

Questa?

Mah…

Chi vivrà vedrà…

[AZIONI GLOBALI]

Bene, lasciamo gli stati uniti e andiamo sull’azionario globale, perché anche qui ci sono tante informazioni succose.

Questa è sicuramente molto interessante: qui abbiamo le valutazioni dell’azionario mondiale, degli stati uniti, dell’europa ex regno unito, del regno unito, dei mercati emergenti e della cina e sono indicati anche i range dal 1990 ad oggi e la media.

Come sappiamo il mercato americano ha valutazioni nettamente sopra la media – e di conseguenza lo stesso vale per il mercato globale.

L’europa è solo leggermente sopra la media, con un price-earnings ratio di 14.

Ancora più economici sono Regno unito, Mercati Emergenti e Cina, anche se tutti leggermente sopra la media storica.

Di fianco vediamo anche lo “sconto” di questi mercati rispetto a quello americano.

L’europa costa in media circa il 33% in meno, mentre Regno unito e Cina costano circa il 40% in meno.

Come sempre: c’è un motivo per cui un mercato costa meno di un altro.

Basse aspettative, maggio rischio e così via.

Ma in termini prospettici e interessante perché chiaramente valutazioni molto basse implicano rendimenti attesi più elevati, ceteris paribus.

La differenza di valutazioni tra il mercato americano e quello exUS si vede anche a livello di singoli settori

In generale l’mSCI ACWI ex US costa circa il 34% in meno dell’S&P 500, contro una media negli ultimi vent’anni di 19%.

Come dire: un premio per l’S&P 500 c’è sempre stato, ma negli anni si è nettamente dilatato.

E come vedete tutti i settori costano di più, con il caso più clamoroso che è Consumi discrezionali, anche se probabilmente è Tesla che sposta tanto qui.

Gli altri due settori più cari negli Stati Uniti sono i Finanziari e il Tech.

L’unica eccezione è il settore health-care, molto penalizzato negli Stati Uniti, che in effetti è decisamente più caro in Europa.

C’è comunque una buonissima motivazione per cui c’è questo gap abissale nelle valutazioni – e lo vediamo nel grafico successivo.

L’utile per azione negli Stati Uniti, Europa e Regno unito nel 2011 era ancora molto vicino, intorno agli 80 dollari.

Oggi siamo tra i 130 e i 150 dollari in Europa e UK e oltre 260 dollari negli Stati Uniti, con una previsione per il 2026 a oltre 300 dollari.

E anche la profittabilità è incomparabile.

Nel 2010 i tre mercati avevano aziende che generavano profitti netti intorno al 7%.

Oggi Europa e UK sono sotto al 10%. Le società dell’S&P 500 in media hanno un net profit del 13%, praticamente un terzo in più.

Ancora una volta la spiegazione è a più strati:

Le società americane godono di un ecosistema industriale più propizio

Le tasse in america sono più basse

Il mercato dei capitali americano è più liquido e profondo.

Ma credo che la spiegazione più pesante si trovi guardando la composizione fattoriale – cosa che tra l’altro non può che lasciare un po’ di inquietudine negli occhi di noi europei.

Il 35% del mercato americano è IT, seguito da Financials, Consumi discrezionali e Servizi di comunicazione. Ricordo peraltro che Tesla, Amazon e Google rientrano in queste ultime, quindi il settore Tech allargato sarebbe pure più pesante.

Ed è interessante che oltre un quarto dei mercati emergenti sia concentrato nel settore Tech.

In Europa appena l’8%, mentre invece i settori più rappresentati sono quelli finanziario – grandi banche come sappiamo – industrial e healthcare.

Se un mercato è dominato da società tech è più probabile che i margini di profitto siano più corposi.

D’altra parte se i settori dominanti sono piuttosto tradizionali, beh, questo la dice lunga sulla difficoltà che incontrerà l’Europa a conservare un vantaggio industriale competitivo.

Nel suo famoso report passato alla storia come l’Agenda Draghi, il nostro super mario nazionale sputafuoco aveva segnalato come grave emergenza la mancanza di investimenti in settori innovativi.

Qualcosa si sta muovendo, ma qualche giorno fa il CEO di Nvidia, in visita a Parigi, ha sintetizzato il male dell’europa in maniera esemplare dicendo: “voi siete troppi lenti. Fate come con il vino. Aspettate che invecchi al punto giusto finché non è perfeto. Invece bisogna muoversi più in fretta”.

Amen.

Detto questo, però, è interessante anche vedere da dove arriva il rendimento azionario dei vari mercati.

Breve recap per chi non se lo ricordasse, il rendimento azionario può essere scomposto in 3 elementi:

Il rendimento da dividendo;

La crescita (o decrescita) degli utili per azione e

La crescita (o decrescita) delle valutazioni, del rapporto tra prezzo e utili.

Nei vari mercati queste proporzioni sono diverse – e non è solo un fatto curioso o statistico, ma ci dice forse qualcosa sul futuro.

Negli ultimi 10 anni l’S&p 500 ha reso (espresso in euro) circa il 14,6% – un po’ meno se espresso in dollari.

Invece il mercato della zona euro ha reso 7,5%, idem quello giapponese, 4,7% la Cina e 4,4% gli emergenti.

Vediamo però come sono composti:

Negli stati Uniti la parte del leone l’hanno fatta ovviamente gli utili, circa 8 punti percentuali su 14 e passa; però dividendi molto bassi, meno del 2% e quasi 5% di crescita delle valutazioni.

In europa invece, grandi dividendi, oltre il 3%, circa 2% di utili e meno del 2% di crescita delle valutazioni;

In giappone, ancora, quasi tutto crescita degli utili e quasi nulla la crescita delle valutazioni.

Cosa ci dice tutto questo.

Ci dice che gli Stati Uniti spaccano i culi.

Ma anche che un bel pezzo del rendimento passato dipende da “repricing”, dal fatto che le azioni sono diventate più care – come diciamo spesso.

E questo è indizio negativo per il futuro.

Mettiamola così, un po’ alla buona.

Se il rendimento di un mercato è stato determinato principalmente da utili e dividendi, allora è più legittimo aspettarsi una continuità nel futuro;

Se invece è stato determinato significativamente da una crescita dei prezzi, ecco, questo tende invece a preludere a un rendimento atteso inferiore nel futuro – perché possono succedere tre cose:

O i multipli continuano ad espandersi all’infinito, ma è uno scenario poco probabile;

O restano fermi dove sono, ma quindi meccanicamente il rendimento futuro sarà più basso perché verrà meno un pezzo del rendimento passato;

Oppure ancora, worst scenario, le valutazioni regrediscono verso la media, e quindi la voce “valutazioni” avrà il segno meno davanti e andrà a togliere un po’ di rendimento da utili e dividendi.

Questa divergenza nella crescita delle valutazioni ovviamente ha avuto una conseguenza diretta non irrilevante per chi – come noi – investe prevalentemente basandosi sugli indici.

Nel 1987 il mercato americano pesava meno di quello giapponese nel MSCI ACWI, quasi all’apice della clamorosa bolla nel sol levante.

Da poco più del 30% di allora, oggi siamo come noto quasi al 65%.

Il Giappone è passato dal 45% al 5%.

L’Europa pesava il 25% nel 97 e solo l’11% oggi.

Andrà avanti in questa direzione?

Nel breve è sicuramente probabile.

Andrà avanti così per sempre?

Questo è già più difficile da affermare con sicurezza.

Next.

noi spesso parliamo di bull e bear market con riferimento al mercato americano.

Ma in effetti è interessante anche andare a vedere come il mercato globale si è comportato nel tempo.

Spesso i due andamenti si sovrappongono, ma non sempre, come vediamo qua.

Questo è grafico molto interessante perché fa vedere l’alternanza di bull e bear market dell’MSCI World e in effetti c’è qualche differenza.

Per esempio nel ’98 l’S&P 500 non era andato in bear market, mentre il mercato globale sì.

Inoltre i drawdown durante i primi anni 2000 sono stati più profondi: -51% durante la dot-com bubble e quasi -60% nel 2009.

Ragazzi, -60% è una brutta esperienza.

Per la serie: “io investo 100% in azioni tanto ho un orizzonte lungo e me la sento” – ecco – considerate che -60% non è un’eventualità impossibile.

Dopo un -60% serve un +150% per tornare in pari.

non proprio una passeggiata di salute.

Ora lasciamo l’asset class che ci piace di più e facciamo un giro veloce nel mondo delle obbligazioni, perché anche qui – anche se non vi piacciono, vi annoiano, bla bla bla – ci sono un po’ di chicche.

Intanto è interessante vedere i rendimenti dei principali strumenti nei principali mercati.

[OBBLIGAZIONI]

Abbiamo i titoli di stato di Stati Uniti, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito.

Poi indici corporate investment grade europei, globali, US e regno unito.

Infine High yield e debito dei mercati emergenti.

Il tutto con tanto di correlazione al MSCI ACWI. Come prevedibile:

I titoli di stato hanno correlazione praticamente nulla (è solo leggermente più alta per i titoli italiani per il nostro rischio credito)

Mentre diventa piuttosto alta con i bond corporate, intorno a 0.5

Invece gli high yield hanno una correlazione addirittura di 0.8, quindi si muovono quasi in sincronia con l’azionario.

Noi però sappiamo molto bene che i bond hanno un rendimento nominale, non reale.

E qui il report mostra una cosa molto utile, per un motivo che dirò tra pochissimo, ossia il rendimento reale atteso a 10 anni di un indice di titoli governativi globali – e in particolare viene usato l’ICE BofA Global Inflation Linked Government Bond.

In questo momento è intorno a 1,3%.

Perché è interessante?

Perché può essere considerato un buon proxy come risk free rate reale, che ci serve per esempio quando noi facciamo ragionamenti di asset allocation dinamici, come ad esempio utilizzando la formula di merton

Per capire quanto dovrei investire in azioni parto solitamente dal rendimento in eccesso delle azioni.

Se il mio punto di partenza è il mercato azionario globale, allora il mio rendimento in eccesso sarà

rendimento reale atteso azioni-rendimento reale senza rischio

Rendimento reale atteso dall’azionario MENO rendimento reale senza rischio, per quanto un bond governativo decennale possa essere considerato senza rischio.

Ora, la ripartizione geografica dell’MSCI ACWI e del ICE bofa Global Inflation Linked non sono gli stessi. Per esempio gli Stati uniti sono sottopesati e Paesi come Francia e Italia pesano tantissimo.

Ma resta una discreta approssimazione.

Se diciamo che oggi il rendimento reale atteso per l’MSCI ACWI è circa 4,4% (e se non sapete perché vi rimando al video su Youtube: “La domanda fondamentale prima di investire”), allora il rendimento in eccesso sarà circa

4,4 – 1,3 = 3,1%

E da lì ho il valore di partenza per la mia formula.

Se non abbiamo quello scopo in mente, resta comunque interessante avere un’idea di quale sia oggi il rendimento reale atteso dai titoli di stato decennali globali, perché ci dà anche una misura dell’inflazione attesa negli anni a venire.

Un’altra cosa molto interessante, invece, è vedere i rendimenti dei bond di diversi paesi ricalibrati in una stessa valuta, in dollari questo caso, per confrontarli direttamente.

Perché altrimenti diventa complesso capire perché un titolo di Stato Giapponese, o addirittura uno italiano, dovrebbe avere un rendimento nominale inferiore a sua onnipotenza il Treasury americano.

E qui c’è una tabella che fa vedere bene questa cosa e mostra che, in dollari, il decennale americano ha un rendimento inferiore a qualunque altro titolo di stato.

Un modo ancor più rigoroso di confrontare i rendimenti dei titoli di Stato, invece, non si trova qui, ma l’ho trovato in un recente articolo sul financial times.

È una roba un po’ più complicata perché usa i cross-currency swaps, ma è interessante vedere il risultato finale:

Cioè l’articolo si chiede: a quale rendimento sarebbero scambiati i titoli governativi decennali se i loro flussi di cassa venissero coperti in maniera appropriata rispetto al dollaro?

Secondo questo metodo di normalizzazione più sofisticato:

la Germania avrebbe il titolo di stato decennale più economico, 3,6%

italia e francia sarebbero i più cari a 4,4%

Giappone e Regno unito sarebbero intorno al 4,1%

Mentre il Treasury è intorno a 4%

Questa operazione di adeguamento permette di comprendere meglio il rapporto tra rischio e rendimento implicito nei redimenti dei titoli di stato di diversi mercati.

Un’altra cosa che ha colpito la mia attenzione e che vi vorrei segnalare è il rapporto tra i rendimenti a scadenza attuali e i rendimenti complessivi a 5 anni dei bond investment grade.

Come anche noi abbiamo detto molte volte, il rendimento a scadenza spiega buona parte del rendimento effettivamente realizzato da uno strumento obbligazionario nel tempo.

Qui viene mostrato chiaramente, prendendo dati dal 1970 al 2020, che il rendimento di partenza di un bond spiega quasi il 90% del suo rendimento a 5 anni.

Per esempio oggi il Bloomberg US aggregate, il più vasto paniere di titoli di stato e obbligazioni investment grade americane, ha un rendimento a scadenza del 4,37%, che implica un rendimento a 5 anni del 4,38%.

Yield is destiny, come si dice.

Dato che come benchmark usano il Bloomberg US aggregate, si parla di rendimento previsto di un investimento in cui viene mantenuta la duration costante e gli interessi reinvestiti al tasso corrente, non di singoli bond portati a scadenza.

Collegato a questa cosa c’è un altro grafico interessante che è una cosa che interessa molto di voi, che siete ossessionati dall’incubo che i tassi di interesse possano salire oddio oddio!

Qui viene fatto vedere il cosiddetto “yield cushion” che vuol dire: fino a che punto i tassi possono salire prima che la discesa di prezzo del bond cancelli un anno di rendimento da interessi.

Viene utilizzato il Bloomberg Global Aggregate Treasury, quindi titoli di stato globali.

In questo momento il “cuscino” offerto in media dalle cedole dei bond globali è circa 0,45%.

Pensate che nel 2020 era 0,05%.

Carina questa cosa vero?

Non è un modo in cui solitamente si guarda ai bond, cioè considerare il margine di sicurezza che un indice obbligazionario offre rispetto ad un futuro rialzo dei tassi di mercato.

Poi va beh, sui bond ci sono un cazziliardo di informazioni più o meno d’interesse per ciascuno di voi a seconda dei gusti.

Abbiamo per esempio le aspettative sui tassi di interesse americani, con le stime di lungo termine della Fed e del mercato che convergono intorno al 3-3,3%. Oggi ricordo siamo al 4,13.

E la stessa cosa per le altre 3 grandi banche centrali che contano: la BCE, la Bank of England e la Bank of Japan.

Una cosa interessante qui è che c’è una generale aspettativa che i tassi scenderanno ma poi risaliranno tra 2-3 anni, come se si scontasse già o un rialzo dell’inflazione o un aumento dello stock di debito pubblico che aumenterà l’offerta di titoli di stato e quindi la richiesta di rendimento da parte degli investitori.

O una combinazione delle due.

Abbiamo poi i rendimenti dei bond high-yield americani e europei, dove si vede chiaramente che oggi lo spread rispetto ai titoli investment grade è molto basso. Il che è l’equivalente di quando diciamo che le azioni sono molto care: il tasso di default è basso, c’è molta fiducia che non facciano default in futuro e quindi i rendimenti attesi sono più bassi della media.

C’è però anche un altro motivo per cui i rendimenti degli HY sono bassi:

Diciamo che ci sono tre fasce principali di debiti high-yield in base ai rendimenti: BB, B eCCC.

Rispetto a 20 anni fa, oggi i BB sono quasi il 60% di un indice globale, mentre i CCC sono meno del 10%.

Quindi la qualità media di un indice globale di high yield è migliorata.

Per chi vorrà scaricarsi i report, potrà trovare ogni genere di dato che possa minimamente interessargli nella sua triste vita da appassionato di bond.

Ora, oggi non andiamo troppo in profondità su questo, però c’è sempre una vasta sezione dedicata ad alcune informazioni più di natura macroeconomica.

Di tutte queste, che sono veramente tantissime, ve ne segnalo tre che mi sono sembrate le più succose, così poi andiamo alla parte finale sulle previsioni future.

[DEBITO E INFLAZIONE]

Intanto c’è un bel grafico sulle aspettative dei debiti pubblici negli Stati Uniti, in Germania, nella zona Euro e nel Regno Unito.

In tutti e 4 i casi la prospettiva non è esattamente incoraggiante, perché il rapporto debito pil è visto in aumento un po’ ovunque.

Ovviamente quello che preoccupa meno è la Germania, per cui si prevede un rapporto debito pil ancora sotto al 70% nel 2028.

Per gli Stati Uniti, invece, si viaggia verso il 125% – e considerando il volume mastodontico del debito pubblico americano, più questo valore sale, più è probabilmente un problema di tutti quanti.

Let’s see.

Un altro che vorrei segnalare riguarda l’andamento dell’inflazione nei vari paesi, aggiornato ad agosto, visto che il dato di settembre esce il mese dopo.

Negli Stati Uniti, al 2,9%, ormai è solo questione di tempo prima che si sfondi il 3%, ben lontano dall’obiettivo del 2.

In europa invece siamo al 2%, mentre in Italia addirittura all’1,6%.

Good news per noi, visto che spendiamo qua i nostri soldi.

Le buone notizie per noi finiscono qua, perché poi arriva un report agghiacciante, ma purtroppo per nulla sorprendente.

Questo riguarda la quota di popolazione con più di 65 anni e le aspettative nel 2050.

Tra i Paesi del G7 più la Spagna, l’Italia è il Paese per cui si prevede nel 2050 il maggior numero di ultrasessantacinquenni in rapporto al totale della popolazione insieme al Giappone.

Siamo oggi e continueremo ad essere uno dei due Paesi più vecchi del mondo.

Ancora peggio se si guarda al rapporto tra numero di persone che entreranno in età lavorativa nel 2050 e quelli che andranno in pensione – ammesso che a 65 si andrà in pensione nel 2050.

La situazione è grigia per tutti, il numero di pensionati sorpassa alla grande quella di nuovi lavoratori in ogni Paese sviluppato.

Ma in italia parliamo di:

Quasi -30% di lavoratori attivi e

Oltre +30% di pensionati.

Peggio di noi solo la spagna: -25% di lavoratori, + 60% di pensionati.

Sinceramente non so bene come questa situazione si potrà sanare, se non, in ordine di realizzabilità:

Tagli alla spesa pubblica

Tagli alle pensioni

Innalzamento dell’età pensionabile

Incremento dei flussi di giovani immigrati

Incremento miracoloso del tasso di natalità

Miracoli non meglio specificati portati dall’intelligenza artificiale.

Si accettano altre idee brillanti per salvarci dall’estinzione.

(o da una situazione sociale ed economica gravemente disfunzionale quando saremo anziani).

[PREVISIONI FUTURE]