Non tutti possono ottenere il rendimento del mercato

Il Rendimento totale degli investitori (total shareholder return) non possono ottenerlo ... tutti gli investitori! E il ritorno medio storico di un mercato esiste solo in teoria. Le illusioni della matematica degli investimenti e come sfruttarle a proprio favore.

249. Non tutti possono ottenere il rendimento del mercato

Risorse

Punti Chiave

Il rendimento medio composto del mercato è una finzione per l'investitore individuale (reinvestimento dividendi).

Volatilità riduce i rendimenti geometrici; diversificazione e ribilanciamento sono cruciali.

Asset allocation dinamica, basata sui rendimenti attesi, ottimizza rischio/rendimento.

Trascrizione Episodio

Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale.

249esimo episodio.

Ormai siamo ad un passo da un altro traguardo simbolico del nostro podcast, il primo quarto dei primi 1.000 episodi.

Dato che pubblico due episodi a settimana, significa che ormai sono più di due anni che parlo di finanza e investimenti qui con voi.

Ma…

C’è un segreto che covo da quasi 250 episodi che ormai non mi posso più tenere.

Eh sì, penso che ormai siate tutti diventate abbastanza grandi, finanziariamente parlando, per conoscere la verità.

Lo so, credere a Babbo Natale è bello e magico.

Ma poi ad un certo punto bisogna fare i conti con la realtà e prendere atto del fatto che ciò che da bambini ci aveva tanto reso felici, in realtà è stato tutto una bellissima illusione.

Non illusione inutile.

Ci incentivava a comportarci bene onde evitare che il barbuto grassone non si presentasse puntuale la notte del 24 dicembre portando con sé tutto quando avevamo dettagliatamente richiesto nella magica lettera.

Ci regalava la trepidazione dell’attesa e l’emozione del risveglio con l’albero attorniato da pacchi.

Quell’illusione, per un giorno, ci faceva toccare il cielo con un dito.

A volte anche le illusioni sono utili — se ci aiutano a comportarci meglio.

E in qualche modo, come dire, il discorso di oggi va un po’ in questa direzione.

Ma di che cazzo starà parlando vi chiederete?

Moh ci arrivo, che poi qualcuno di voi si incazza che dice che sono prolisso.

Allora, la premessa dell’episodio di oggi è che il caposaldo universale su cui abbiamo costruito la nostra cieca fiducia nei confronti dell’investimento finanziario, ossia il rendimento composto del mercato azionario è… una leggenda.

Cioè avete presente “il total return dell’S&P 500 dal 1926 ad oggi è stato del10% medio composto all’anno”?

Benissimo.

Sapete quanti investitori nell’S&P 500 hanno davvero portato a casa esattamente il 10% medio composto all’anno?

Probabilmente ZERO.

La cattiva notizia dell’episodio di oggi è che devo spiegarvi la triste verità su cui vi ho mentito per due anni e rivelarvi perché quel 10% medio composto all’anno è una finzione tanto quanto Babbo Natale.

Forse un’utile finzione come vedremo.

Ma pur sempre qualcosa che è più fantasia che realtà.

La buona notizia, tuttavia, è che come Babbo Natale questa finzione è utile per due cose:

– Ci incentiva a comportarci bene, come investitori; e, diciamo così,

– Alla fine i regali possono arrivare lo stesso, che poi era l’unica cosa che davvero ci fregava di tutta la vicenda.

Quando ho saputo che BN non esisteva la mia reazione con i miei è stata: “ok, ma i regali arriveranno comunque giusto? Sì? Tutt’a posto”.

Sommario dell’episodio di oggi:

– CAPITOLO UNO: cos’è il total shareholder return, ossia il rendimento complessivo dell’azionista;

– CAPITOLO DUE: perché nessun azionista si prende davvero il total shareholder return;

– CAPITOLO TRE: perché tutto sommato, se facciamo le cose bene, la finzione potrebbe essere utile per investire meglio, una volta che la capiamo per bene e infine

– CAPITOLO QUATTRO: state con me perché vi devo rivelare il nome del fantasmagorico ospite che sarà con noi nell’episodio di mercoledì prossimo.

Capitolo UNO: cos’è il Total Shareholder Return.

Per capire tutto il breve ma molto importante discorso di oggi assicuriamoci di essere tutti allineati sul concetto di partenza: il rendimento totale di chi investe in azioni.

In cosa consiste il ritorno di chi usa il proprio capitale per detenere azioni?

Ci siamo tornati spesso su questo tema, ma oggi riprendiamo i punti fondamentali perché sennò tutto quello che segue non si capisce.

Allora il total shareholder return, il rendimento totale dell’azionista, che da qui in poi chiameremo TSR per fare prima, è composto da due parti:

– L’aumento del prezzo dell’azione e

– Il dividend yield, ciò quanti dividendi sono stati pagati dall’azione

Ovviamente parliamo di azione per semplicità, ma poi lo stesso discorso vale per un intero indice.

Esempio, l’azione della The Bull Spa passa in un anno da 100 e 108 euro e ha pagato il 2% di dividendi, allora il suo rendimento complessivo sarà 8% + 2% = 10%.

Giusto?

Quasi completamente giusto.

In realtà questa è più una misura contabile che il vero TSR.

Perché?

Beh, avete presente che quasi tutti gli indici di borsa, tranne poche eccezioni come il dax tedesco, esprimono il “price return”, no?

Cioè tengono traccia solo dell’apprezzamento del valore delle azioni quotate.

Mentre non considerano i dividendi.

Mentre noi sappiamo che il rendimento totale include anche i dividendi.

Ma cosa significa che “include anche i dividendi”.

Il famoso 10% medio composto all’anno dell’S&P 500 è il total shareholder return a condizione che tutti i dividendi fossero stati sempre reinvestiti allo stesso tasso di rendimento dell’indice.

Ok?

Cioè se un’azione cresce dell’8% e mi paga 2% di dividendi, io quell’anno mi sono sì portato a casa il 10%. Ma se i dividendi non li reinvesto, non ottengo il rendimento composto perché sui dividendi non maturo alcun rendimento.

Il vero TSR, il vero ritorno totale dell’investitore, è invece il rendimento che ottengo reinvestendo sistematicamente tutti i dividendi.

La formula del TSR è infatti leggermente diversa.

Ve la dico giusto per curiosità, non è così importante, però non è aumento del prezzo + dividendo, bensì: variazione del prezzo più (1 + variazione del prezzo) PER dividend yield.

Nel nostro esempio della The Bull Spa il TSR non sarebbe 10%, ma circa 10,16%.

Lascio a voi fare i conti.

Ora fissiamo in testa sta cosa fondamentale: il TSR, il rendimento totale dell’investitore, è dato dalla variazione di prezzo dell’azione, o dell’indice, nel tempo e dal fatto di reinvestire i dividendi.

Teniamola qui un secondo, ci ritorniamo tra pochissimo.

Il price return, cioè la variazione di prezzo dell’azione, a sua volta è composto da due elementi:

– La crescita degli utili per azione e

– La variazione nel rapporto tra prezzo e utili, cioè che genericamente chiamiamo multipli o valutazioni e che è poi espresso nel famoso P/E ratio, price to earnings ratio

Ok?

La finanza a volte è un po’ indigesta perché si parla sempre di rendimenti percentuali.

Essendo percentuali, di fatto stiamo parlando sempre di “variazioni” nel tempo.

A noi viene piuttosto intuitivo prefigurarci il percorso di un’azione o di un indice che è cresciuto nel tempo.

Ma il concetto di rendimento in un determinato momento, che matematicamente sarebbe la derivata del “percorso” in quel punto, è una roba che invece ci riesce un po’ più ostica.

Forse molti di voi non ci avevano mai pensato, ma siccome la finanza è tutta una roba di variazione di questo, variazione di quello, mentre il tempo scorre, l’aritmetica lineare della nostra vita, quella fatta di più, per, meno, diviso, perfetta per le cose statiche e immutabili, non va bene perché non è fatta per descrivere le “variazioni”.

Per le variazioni servono derivate e integrali, ma questo sarà eventualmente il contenuto di un altro podcast.

Comunque, tutto sto pippone era solo per dire: attenzione sempre che in finanza ci sono spesso delle insidie che si nascondono in quella piega tra la nostra rappresentazione statica e lineare del mondo e il fatto che la finanza descrive cose dinamiche ed esponenziali.

Torniamo a noi.

L’aumento del prezzo dell’azione dipende, dicevamo, dalla variazione degli utili per azione, cioè quanti utili per azione in più (o in meno) la società ha prodotto nell’anno x rispetto all’anno precedente e dalla variazione del rapporto tra il prezzo e gli utili.

– Se il prezzo aumenta più di quanto sono cresciuti gli utili, allora significa che il rapporto prezzo utili è aumentato, ossia l’azione è diventata più costosa;

– Se il prezzo aumento meno di quanto sono cresciuti gli utili, allora significa che il rapporto prezzo utili è sceso, ossia l’azione è diventata più economica.

Perché succede questo?

La causa profonda è un mix di cose e dipende se lo chiedete a Gene Fama o a Robert Shiller, a John Cochrane o a Andrei Shleifer, a chi crede che il mercato sia piuttosto razionale e chi crede invece che i bias emotivi contino.

La causa superficiale però è semplicemente che gli investitori, in aggregato, per qualche motivo ritengono che un certo flusso di utili nel futuro abbia più o meno valore a seconda del livello di rischio percepito e/o della tendenza ad essere più ottimisti o pessimisti.

Se gli utili per azione crescono dell’8%, ma il prezzo cresce del 10%, allora significa che in proporzione sarà disposto a pagare di più quell’azione OSSIA ad accettare un rendimento futuro inferiore.

E viceversa.

Ricordiamoci sempre che le variazioni dei rendimenti richiesti dagli investitori, cioè i tassi di sconto, spiegano almeno due terzi di tutti i movimenti di lungo termine dei mercati.

La variazione degli utili per azione, però, è appunto “per azione”.

È si usa questa metrica, invece di guardare alla variazione degli utili assoluti, perché il numero di azioni di una certa società cambia nel tempo: a volte la società ne emette di nuove, soprattutto per pagare i propri dipendenti strategici con le stock options, altre volte se le ricompra, tramite i buyback.

Quindi la variazione netta degli utili per azioni dipende da quanto effettivamente sono cresciuti o diminuiti gli utili di una certa società in un dato anno più o meno il numero di azioni in circolazione, che possono essere aumentate o diminuite.

Chiaramente a parità di utile, se l’azienda si è ricomprata delle azioni tramite buyback, l’utile per azione aumenta.

Se la The Bull Spa fa 100 milioni di utile all’anno, beh, intanto non sarei qua a fare i podcast ma da qualche parte con i piedi nell’acqua a non fare niente tutto il giorno, ma poi questi 100 milioni esprimeranno un diverso utile per azione a seconda che le azioni della The Bull siano 1 miliardo o 2 miliardi.

Nel primo caso l’utile per azione sarà 10 €, nel secondo 5 €.

Dico questo per ribadire ancora una volta che dal punto di vista contabile — e al netto di altre considerazioni — un dividendo o un buyback hanno lo stesso effetto sul TSR, sul ritorno complessivo dell’azionista.

– Se la The bull paga il 2% di dividendi, allora l’investitore avrà un 2% di rendimento che dipende da quello;

– Se invece usa lo stesso capitale per ricomprarsi le azioni e aumentare meccanicamente del 2% l’utile per azione, perché ci sono meno azioni in giro, l’investitore avrà lo stesso 2% di rendimento ma non più nella casella “dividendi” bensì nella casella “variazione utile per azione”.

È molto importante, a questo punto, che di tutto il discorso fatto finora ci teniamo queste due cose:

– LA PRIMA è che il vero TSR è composto da queste cose:

– Dalla variazione degli utili al netto della variazione del numero di azioni in circolazione;

– Dalla variazione del rapporto tra prezzo e utili

– Dai dividendi distribuiti e

– Dal fatto che i divindendi siano reinvestiti

E questa è la cosa teorica

– LA SECONDA, che è invece l’implicazione pratica, è che sia un dividendo reinvestito che un buyback hanno bisogno di una cosa: che ci sia qualcuno dall’altra parte disposto a vendermi le azioni di quella società.

E attenzione perché il numero di magia sta tutto qui ed è un’utile occasione per ricordare che il mercato azionario non è un’entità astratta nel vuoto, ma la somma di tutte l’interazione tra coppie di investitori, dove c’è sempre uno che compra e uno che vende.

Per reinvestire un dividendo devo prendere i miei soldi e comprarmi nuove quote della società da parte di qualcuno che sia disposto a vendermi alcune delle sue quote — o dalla società stessa se ne emette di nuove.

Per fare un buyback, la società deve comprare parte delle azioni da quegli azionisti disposti a vendergliele.

In entrambi i casi — e non potrebbe essere altrimenti perché dividendi e buyback in questo discorso sono la stessa cosa — reinvestire un dividendo o fare un buyback implica che qualche investitore deve vendere le proprie azioni.

Avrete forse già capito dove sta il trucco e perché il total return del 10% medio composto dell’S&P 500 o il total return medio composto di qualunque indice è una finzione teorica, non il reale ritorno effettivamente conseguito dagli investitori.

Per tutto quello che abbiamo appena detto, nel caso io fossi stato poco chiaro, vi consiglio l’articolo di Michael Mauboussin dal titolo Total Shareholder returns

CAPITOLO DUE: l’insieme di tutti gli investitori non ottiene il TSR

Owen Lamont di Acadian, ex professore di finanza a Chicago e autore di articoli davvero esilaranti, ha appena scritto un pezzo piuttosto interessante, in cui si concentra esattamente su questo paradosso del compunding, del rendimento composto.

Per farla breve, un dollaro investito nel 1926 ad oggi, al ritmo del 10,qualcosa % medio composto all’anno — che appunto è effettivamente il ritorno totale dell’S&P 500 — sarebbe cresciuto di circa 16.000 volte.

Ma quel 10% è fatto di circa 6,7% price return e 3,4% dividendi.

Se i dividendi fossero sempre stati spesi o non reinvestiti allo stesso tasso di crescita del 10%, quel dollaro del 1926 sarebbe cresciuto di appena 600 volte.

Nel lungo termine piccole differenze sul tasso di rendimento composto possono fare delle differenze mostruose.

Riduciamolo ad un orizzonte temporale più umano, 30 anni.

E invece del 10% usiamo un più realistico 8% e diciamo che il dividend yield dell’azionario globale è intorno al 2%.

Insomma, mi state seguendo da 2 anni e mezzi nell’aspettativa di diventare 10 volte più ricchi tra trent’anni, ma senza reinvestire i dividendi il risultato finale è più vicino a 6 volte più ricchi.

Un bel pezzo in meno.

Perché questo?

Perché per definizione è impossibile che tutti gli investitori possano contemporaneamente reinvestire tutti i dividendi, altrimenti non ci sarebbe nessuno dall’altra parte a vendere loro le azioni per reinvestire.

Quindi se è teoricamente vero che una certa azione o un certo indice o il mercato in generale nel passato hanno reso X% medio composto, considerando il reinvestimento dei dividendi, in realtà l’insieme aggregato di tutti gli investitori non può materialmente aver ottenuto quel rendimento, perché per forza serve qualcuno che vende per permettere a qualcun altro di reinvestire i dividendi.

E attenzione che con i buyback il discorso è lo stesso.

Apparentemente non c’è il problema di reinvestire i dividendi.

Ma in realtà non cambia nulla.

Un buyback è come un dividendo reinvestito.

La società si ricompra le proprie azioni dai propri azionisti, quindi ha bisogno di investitori disposti a vendergli le azioni.

Lamont peraltro fa notare, teoricamente, la società si ricompra le proprie azioni quando ritiene siano un investimento più conveniente rispetto ad altre forme di investimento sul business, mentre emette nuovi azioni soprattutto se pensa che siano sopravvalutate.

Quindi in media l’investitore si trova a vendere azioni quando la società le ritiene sottovalutate e a comprarle quando la società ritiene che siano sopravvalutate.

Non che le società siano necessariamente nel giusto con queste valutazioni — ma è un fatto da considerare.

Lamont usa una delle sue tipiche immagini piuttosto colorite e dice che il ritorno composto è il King Kong dell’investimento azionario, ma questo alla fine viene sovrastato dal Godzilla della “capacity” del mercato, cioè ci sono dei limiti strutturali per cui non è fisicamente possibili che tutti gli investitori possano comporre all’infinito i propri rendimenti, perché il reinvestimento di uno e il disinvestimento di un altro.

Mi spiace.

Vi ho sempre mentito.

Vi ho sempre fatto credere che investire nel mercato permette di ottenere il rendimento del mercato.

In realtà, purtroppo, non può essere vero per definizione.

Detto questo, però, veniamo al CAPITOLO TRE e vediamo però perché, come Babbo Natale, anche la chimera del TSR è in realtà utile agli effetti pratici e come si può fare per massimizzare il nostro TSR reale.

In primo luogo i bias degli altri sono un vantaggio per noi.

Come ho raccontato molte volte, c’è un ampiamente documentata preferenza da parte di molti investitori per i dividendi e in generale per le forme di “equity income”. Cioè ci sono tanti investitori che vogliono i dividendi, vogliono poterli spendere oppure reinvestire in altre cose.

Soprattutto negli Stati Uniti, dove non esistono per esempio ETF o Index Fund ad accumulazione, molti investitori non reinvestono i dividendi perché fanno mental accounting e dicono:

– Il capitale non lo tocco così continua a crescere

– Mentre invece i dividendi me li spendo — come fossero una sorta di rendita passiva gratis.

Altri invece preferiscono decidere autonomamente dove reinvestire i dividendi, piuttosto che farlo meccanicamente nella stessa società che li distribuisce.

È una scelta chiaramente discutibile, perché presuppone di avere un vantaggio informativo sul mercato, ma resta il fatto che tanti investitori azionari ricevono dividendi e non sempre li reinvestono nelle stesse azioni che le emettono.

Quindi, non tutti gli investitori possono automaticamente reinvestire i propri dividendi, ma molti semplicemente proprio non lo vogliono fare.

Bene quindi che esistano strumenti disciplinati come gli ETF ad accumulazione che invece reinvestono i dividendi in maniera fiscalmente efficiente alimentando il rendimento composto dell’investimento.

Da qui dobbiamo poi spostarci ad una considerazione più di carattere generale.

La matematica controintuitiva dei rendimenti composti — che come sappiamo si chiamano rendimenti geometrici — ci fa perdere di vista alcuni piccoli dettagli lungo la strada che però possono avere un impatto massivo sul risultato finale della nostra creazione di ricchezza del tempo.

E spesso le incomprensioni più subdole derivano dai fraintendimenti sul concetto di media.

In generale, nella vita di tutti i giorni, abbiamo un’idea piuttosto precisa di cosa sia una “media”.

Però appunto la fregatura è che un conto sono le medie fatte con grandezze lineari.

Un altro sono le medie fatte con le derivate di queste grandezze, con delle variazioni che si compongono in maniera esponenziale nel tempo.

Semplicemente certe cose le dobbiamo accettare con la testa, nonostante alla nostra intuizione tutto quanto continuerà a sembrare piuttosto strano.

Ci sono tre cose in particolare che in finanza sballano un po’ la nostra intuizione quotidiana della media.

Il PRIMO è che noi siamo settati per pensare alla media aritmetica, mentre quella che ci portiamo a casa è la media geometrica dei nostri rendimenti nel tempo.

Torno spesso su questo discorso perché credo sia uno dei meno intuitivi ma poi più impattanti sulla qualità delle decisioni che prendiamo.

Anche qui c’è una cattiva e una buona notizia.

– Quella cattiva è che la volatilità di un qualunque nostro investimento non è solo un fatto estetico. Si mangia via rendimento. Il rendimento vero che ci portiamo a casa dopo una vita di investimenti sarà il rendimento medio aritmetico del nostro portafoglio meno metà della varianza del portafoglio.

Quindi sempre un po’ meno della media.

Se noi abbiamo l’aspettativa che il rendimento di un certo nostro investimento converga verso la sua media storica, non è irrilevante il percorso tramite cui ci arriva: più è volatile più lasciamo pezzi per strada.

se vogliamo figurarci questa cosa in modo molto semplice basta pensare al solito noto fatto che quando un asset fa -x% poi deve fare -x diviso 1+x per tornare in pari:

– Se perdo il 10% mi basta l’11%

– Se perdo il 20% mi serve il 25%

– Se perdo il 50% mi serve il 100%

– Se perdo il 90% mi serve il 900%.

Più grande è la perdita, maggiore sarà il recupero da compiere per tornare in pari.

– La buona notizia è che così come la volatilità si ciuccia via rendimento, la diversificazione attraverso asset non correlati e ribilanciati recupera del rendimento.

Il motivo è banale e dipende proprio da uno dei capisaldi della teoria del portafoglio:

– La varianza di un portafoglio composto da due asset che hanno una correlazione inferiore a 1 è minore della media ponderata delle varianze dei singoli asset

– Quindi se presi singolarmente, per esempio, azioni è obbligazioni sono soggetti ad una certa volatilità che si mangia via rendimento geometrico, diversificazione e ribilanciamento recuperano un po’ di rendimento.

Il SECONDO è solo un attimino più complesso, ma giriamo sempre intorno allo stesso tema, ossia a come percepiamo il concetto di media nella vita e la media in finanza.

Avete presente la solita curva a campana di Gauss, detta normale, perfettamente simmetrica, in cui tutte le variabili si distribuiscono per bene sotto la curva?

Benissimo.

Se parliamo dell’altezza media di tutti gli italiani del vostro anno o delle giornate di pioggia ad aprile, probabilmente avremo una distribuzione normale:

– 2/3 dei casi ad una deviazione standard dalla media;

– 95% entro 2 deviazioni standard;

– 99,7% entro 3 deviazioni standard.

Bene.

I prezzi delle azioni però non sono distribuiti normalmente, per due ragioni:

– Intanto non possono diventare negativi, cioè il prezzo di un’azione alla peggio va a zero, non può andare meno -10 €!

– Dall’altra parte invece possono crescere anche all’infinito.

Una distribuzione di variabili fatta in questo modo, che praticamente è sbilenca verso destra, si dice lognormale.

Che ci frega di sta roba?

Ci dice una cosa importante.

Questa roba succede perché appunto i prezzi hanno una distribuzione non-normale, ma lognormale, cioè sono molto più sbilanciati verso destra.

Un’azione che passa da 10 dollari a 20 dollari fa esattamente la stessa crescita di una che passa da 1.000 a 2.000 €.

Se però la distribuzione dei rendimenti logaritmici e normale, quella dei prezzi è lognormale e una caratteristica delle distribuzioni lognormali è che il valore medio è superiore al valore mediano.

Morale della favola: il rendimento medio — in particolare di un asset volatile come le azioni — è spinto verso l’alto dalle performance eccezionali di alcune società in alcuni momenti, non è il frutto di un’esperienza uniforme.

Di conseguenza è vero che la media degli investitori avrà un rendimento atteso uguale al rendimento medio, ma il singolo investitore casuale è più probabile che otterrà il rendimento mediano, che è più frequente e sfortunatamente più basso di quello medio.

Cioè, la dico male, però il concetto è che ottenere il risultato mediano è più probabile che ottenere il rendimento medio — e questa cosa è quanto più vera tanto più volatile è il portafoglio in cui investo, perché la volatilità, oltre a consumare rendimento geometrico, amplifica lo spettro dei risultati possibili alla fine della mia vita di investitore.

Se per esempio 9 investitori su 10 guadagnano +20%, uno fa +1000%, il rendimento medio è 118%, ma sarà molto più probabile che io singolo investitore mi sia beccato il rendimento mediano del 20%.

E a quel punto me ne faccio poco che la media sia 118%, perché è più facile che mi becchi un +20% che un +1000%.

La TERZA e ultima cosa riguarda una vecchia e cara amica di questo podcast: la sequenza dei rendimenti.

Per noi investitori progressivi, che mettiamo soldi un po’ per volta e che un domani preleveremo capitale dal patrimonio, la sequenza dei rendimenti conta.

Può incidere nel bene o nel male.

Ma anche qui, a parità di rendimento medio tra due percorsi di investimento, quello con la sequenza dei rendimenti più favorevole (tipicamente prima quelli negativi e poi quelli positivi) ottiene un valore finale superiore in termini di ricchezza effettivamente generata — che poi è l’unica cosa che conta.

Ora, bello tutto, ma che ce ne facciamo di tutte queste cose che ci siamo detti?

Personalmente ci sono due lezioni che mi porto a casa.

Che poi il bello è che sono lezioni che mi do dà solo e poi dico “ah però capito, bella sta cosa”.

Fare il podcaster ti rende un po’ bipolare.

Comunque, dicevo, due takeaway.

Il PRIMO: un portafoglio efficiente e diversificato è meglio di un portafoglio con un elevato rendimento atteso assoluto, perché il primo tratterrà più rendimento geometrico e migliorerà la prospettiva mediana rispetto al secondo, che invece IN MEDIA dovrebbe rendere di più ma poi il risultato reale del mio percorso da investitore potrebbe essere deludente, proprio perché la dispersione dei risultati possibili si ampia e non so quale sarà stato l’effettivo percorso che avrò seguito.

Va bene guardare al rendimento atteso assoluto.

Ma attenzione a dare molta importanza anche alla volatilità del portafoglio e quindi anche alle correlazioni tra i vari asset.

La volatiltià non causa solo un certo mal di mare temporaneo: incide sul valore terminale della ricchezza che avrò creato.

SECONDO TAKEAWAY: se il rendimento totale del mercato, il TSR, è più una chimera che altro e il mio rendimento effettivo potrebbe essere inferiore, d’altra parte io non sono costretto a essere investito sempre allo stesso modo nel mercato in ogni circostanza.

Come dire, il TSR è irraggiungibile per definizoine per tutti gli investitori, ma non è detto che lo sia per il singolo ivnestitore.

Chi forse meglio di chiunque altro ha studiato i rendimenti logaritmici per comprendere gli effetti delle code positive sui risultati dell’investitore e quindi per capire quale potesse essere l’allocazione ottimale nel tempo è stato il professore di Harvard John Y Campbell, lo stesso che insieme a Robert Shiller scrisse il paper del 1988, Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends che praticamente battezzò il CAPE ratio come misura definitiva per valutare il prezzo di un mercato rispetto agli utili reali degli ultimi 10 anni.

Con la sua ricerca, Cambpell diede un grandissimo contributo alla comprensione di cosa determina il rendimento azionario — ed è principalmente merito su se oggi sappiamo che sono soprattutto i tassi di sconto e non la crescita degli utili a determinare i cicli di mercato — e ha determinare dei modelli di asset allocation che tenessero conto del fatto che premio al rischio e rendimenti attesi variano nel tempo.

Dalla ricerca di Campbell ci portiamo a casa due cose, rilevanti per l’episodio di oggi:

– Una è che il rischio del rendimento azionario si riduce nel tempo, e questa cosa succede perché i mercati azionari sono mean reverting, regrediscono verso la media, cioè seguono un percorso — lento e di lungo termine — relativamente prevedibile;

– L’altra, che è la conseguenza di ciò, è che l’asset allocation dovrebbe seguire la ciclicità di premio al rischio e rendimenti attesi, così da aumentare gradualmente, con tilt moderati, l’eposizione azionaria nei momenti in cui il mercato è più economico e diminuirla quando è più costoso.

In questo modo la mia esposizione al mercato diventa dinamica e quello che potrei ottenere è una maggiore ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimento del portafoglio.

Chiaramente il prezzo di questa cosa è a più strati:

– Non esiste una formula magica per sapere esattamente quando e di quanto aumentare o ridurre l’esposizione azionaria e

– Poi soprattutto non sappiamo mai per quanto a lungo i mercati possono gonfiarsi prima di regredire verso valori medi.

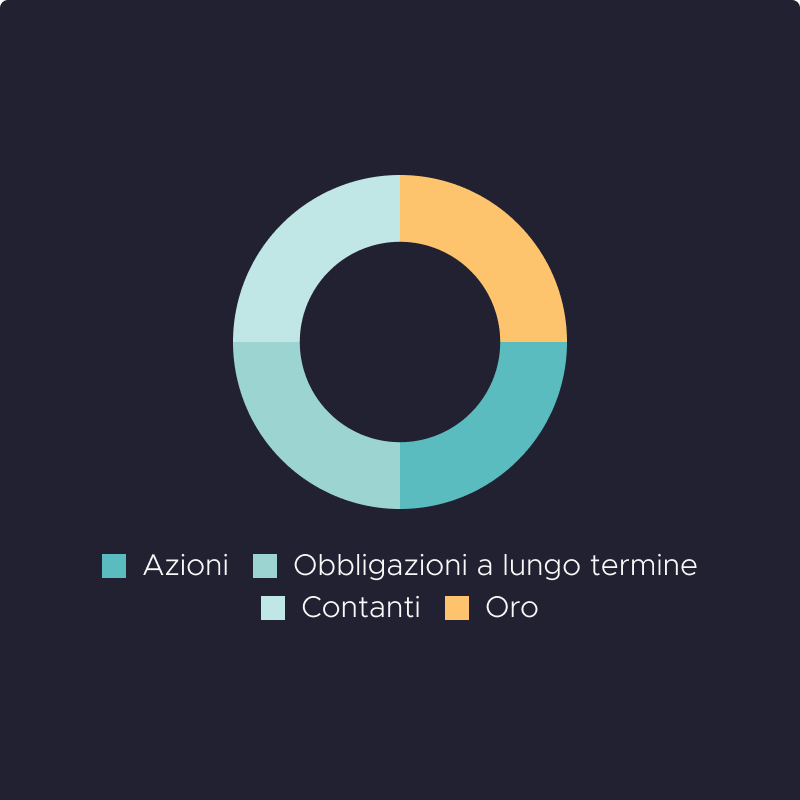

Se però mettiamo insieme dati di lungo termine e i concetti espressi oggi, tutto ciò supporta una tesi di investimento a favore di un portafoglio che ha due caratteristiche:

– UNO: predilige la diversificazione tra asset poco correlati per ridurre la volatilità e catturare rendimento geometrico e

– DUE: adatta l’esposizione al mercato in base ai rendimenti attesi, cercando di dare a questa esposizione una convessità positiva rispetto ai cicli di lungo termine di regressione verso la media a cui il mercato sottopone.

John Campbell è un gigante e la sua ricerca è mostruosa.

Ed è, tra l’altro, una persona veramente eccezionale.

Cosa che ho potuto toccare con mano la scorsa settimana quando abbiamo avuto una splendida conversazione su alcuni di questi temi e su altri che oggi non abbiamo citati e che sarà l’ospite del prossimo episodio di The Bull.

Parleremo di CAPE ratio, dei rendimenti attesi, di come consiglierebbe di adattare l’asset allocation nel tempo e del suo primo libro dedicato all’investitore retail, Fixed, in cui ha cercato di elaborare un modello per diffondere il più possibile buone pratiche di finanza personale con l’obiettivo di ridurre un po’ di iniquità nella distribuzione della ricchezza.

Non perdetevi quell’episodio — che come sempre sarà disponibile sia in lingua originale che in italiano — perché poche persone come John Campbell hanno davvero inciso così tanto nella comprensione che oggi abbiamo della finanza, della teoria del portafoglio e dei mercati azionari.

Domani, invece, lunedì 15 settembre uscirà su YouTube la seconda playlist di video originali che abbiamo creato in questi ultimi mesi, in cui troverete 5 video dedicati a:

– Obbligazioni singole versus ETF obbligazionari;

– Perché non investire 100% in azioni;

– Come funziona il rischio valutario e quali sono i pericoli dell’esposizione al dollaro;

– Cos’è il Goal Based Investing e

– Qual è il modo migliore di ribilanciare.

Abbiamo preso alcuni contenuti che avevo già sviluppati in episodi passati, ne ho aggiunti di nuovi, ho riformulato alcune cose e soprattutto abbiamo inserito una svalangata di supporti grafici per farvi vedere tutte quelle cose che a voce potevo solo farvi immaginare, come grafici, numeri, calcoli, file excel per farvi le cose in autonomia e così via.

Spero vi piacciano e vi ringrazio di cuore fin da ora se vorrete fare un salto su YouTube, iscrivervi al canale e magari dare un’occhiata a questi video, lasciandomi come sempre i vostri utilissimi commenti.

Tutto ciò naturalmente è utile per fare crescere anche questo canale e darvi così sempre più contenuti, sempre più di qualità, che vi prima vi seducono con straordinari rendimenti storici, poi vi scioccano dicendovi che era tutto falso e poi però vi dicono che comunque con i nostri soldi possiamo fare bene se non caschiamo nelle trappole dell’aritmetica birichina della finanza sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo lunedì su YT e mercoledì prossimo con John Campbell, sempre qui naturalmente con The Bull il tuo podcast di finanza personale.

Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale.

249esimo episodio.

Ormai siamo ad un passo da un altro traguardo simbolico del nostro podcast, il primo quarto dei primi 1.000 episodi.

Dato che pubblico due episodi a settimana, significa che ormai sono più di due anni che parlo di finanza e investimenti qui con voi.

Ma…

C’è un segreto che covo da quasi 250 episodi che ormai non mi posso più tenere.

Eh sì, penso che ormai siate tutti diventate abbastanza grandi, finanziariamente parlando, per conoscere la verità.

Lo so, credere a Babbo Natale è bello e magico.

Ma poi ad un certo punto bisogna fare i conti con la realtà e prendere atto del fatto che ciò che da bambini ci aveva tanto reso felici, in realtà è stato tutto una bellissima illusione.

Non illusione inutile.

Ci incentivava a comportarci bene onde evitare che il barbuto grassone non si presentasse puntuale la notte del 24 dicembre portando con sé tutto quando avevamo dettagliatamente richiesto nella magica lettera.

Ci regalava la trepidazione dell’attesa e l’emozione del risveglio con l’albero attorniato da pacchi.

Quell’illusione, per un giorno, ci faceva toccare il cielo con un dito.

A volte anche le illusioni sono utili — se ci aiutano a comportarci meglio.

E in qualche modo, come dire, il discorso di oggi va un po’ in questa direzione.

Ma di che cazzo starà parlando vi chiederete?

Moh ci arrivo, che poi qualcuno di voi si incazza che dice che sono prolisso.

Allora, la premessa dell’episodio di oggi è che il caposaldo universale su cui abbiamo costruito la nostra cieca fiducia nei confronti dell’investimento finanziario, ossia il rendimento composto del mercato azionario è… una leggenda.

Cioè avete presente “il total return dell’S&P 500 dal 1926 ad oggi è stato del10% medio composto all’anno”?

Benissimo.

Sapete quanti investitori nell’S&P 500 hanno davvero portato a casa esattamente il 10% medio composto all’anno?

Probabilmente ZERO.

La cattiva notizia dell’episodio di oggi è che devo spiegarvi la triste verità su cui vi ho mentito per due anni e rivelarvi perché quel 10% medio composto all’anno è una finzione tanto quanto Babbo Natale.

Forse un’utile finzione come vedremo.

Ma pur sempre qualcosa che è più fantasia che realtà.

La buona notizia, tuttavia, è che come Babbo Natale questa finzione è utile per due cose:

– Ci incentiva a comportarci bene, come investitori; e, diciamo così,

– Alla fine i regali possono arrivare lo stesso, che poi era l’unica cosa che davvero ci fregava di tutta la vicenda.

Quando ho saputo che BN non esisteva la mia reazione con i miei è stata: “ok, ma i regali arriveranno comunque giusto? Sì? Tutt’a posto”.

Sommario dell’episodio di oggi:

– CAPITOLO UNO: cos’è il total shareholder return, ossia il rendimento complessivo dell’azionista;

– CAPITOLO DUE: perché nessun azionista si prende davvero il total shareholder return;

– CAPITOLO TRE: perché tutto sommato, se facciamo le cose bene, la finzione potrebbe essere utile per investire meglio, una volta che la capiamo per bene e infine

– CAPITOLO QUATTRO: state con me perché vi devo rivelare il nome del fantasmagorico ospite che sarà con noi nell’episodio di mercoledì prossimo.

Capitolo UNO: cos’è il Total Shareholder Return.

Per capire tutto il breve ma molto importante discorso di oggi assicuriamoci di essere tutti allineati sul concetto di partenza: il rendimento totale di chi investe in azioni.

In cosa consiste il ritorno di chi usa il proprio capitale per detenere azioni?

Ci siamo tornati spesso su questo tema, ma oggi riprendiamo i punti fondamentali perché sennò tutto quello che segue non si capisce.

Allora il total shareholder return, il rendimento totale dell’azionista, che da qui in poi chiameremo TSR per fare prima, è composto da due parti:

– L’aumento del prezzo dell’azione e

– Il dividend yield, ciò quanti dividendi sono stati pagati dall’azione

Ovviamente parliamo di azione per semplicità, ma poi lo stesso discorso vale per un intero indice.

Esempio, l’azione della The Bull Spa passa in un anno da 100 e 108 euro e ha pagato il 2% di dividendi, allora il suo rendimento complessivo sarà 8% + 2% = 10%.

Giusto?

Quasi completamente giusto.

In realtà questa è più una misura contabile che il vero TSR.

Perché?

Beh, avete presente che quasi tutti gli indici di borsa, tranne poche eccezioni come il dax tedesco, esprimono il “price return”, no?

Cioè tengono traccia solo dell’apprezzamento del valore delle azioni quotate.

Mentre non considerano i dividendi.

Mentre noi sappiamo che il rendimento totale include anche i dividendi.

Ma cosa significa che “include anche i dividendi”.

Il famoso 10% medio composto all’anno dell’S&P 500 è il total shareholder return a condizione che tutti i dividendi fossero stati sempre reinvestiti allo stesso tasso di rendimento dell’indice.

Ok?

Cioè se un’azione cresce dell’8% e mi paga 2% di dividendi, io quell’anno mi sono sì portato a casa il 10%. Ma se i dividendi non li reinvesto, non ottengo il rendimento composto perché sui dividendi non maturo alcun rendimento.

Il vero TSR, il vero ritorno totale dell’investitore, è invece il rendimento che ottengo reinvestendo sistematicamente tutti i dividendi.

La formula del TSR è infatti leggermente diversa.

Ve la dico giusto per curiosità, non è così importante, però non è aumento del prezzo + dividendo, bensì: variazione del prezzo più (1 + variazione del prezzo) PER dividend yield.

Nel nostro esempio della The Bull Spa il TSR non sarebbe 10%, ma circa 10,16%.

Lascio a voi fare i conti.

Ora fissiamo in testa sta cosa fondamentale: il TSR, il rendimento totale dell’investitore, è dato dalla variazione di prezzo dell’azione, o dell’indice, nel tempo e dal fatto di reinvestire i dividendi.

Teniamola qui un secondo, ci ritorniamo tra pochissimo.

Il price return, cioè la variazione di prezzo dell’azione, a sua volta è composto da due elementi:

– La crescita degli utili per azione e

– La variazione nel rapporto tra prezzo e utili, cioè che genericamente chiamiamo multipli o valutazioni e che è poi espresso nel famoso P/E ratio, price to earnings ratio

Ok?

La finanza a volte è un po’ indigesta perché si parla sempre di rendimenti percentuali.

Essendo percentuali, di fatto stiamo parlando sempre di “variazioni” nel tempo.

A noi viene piuttosto intuitivo prefigurarci il percorso di un’azione o di un indice che è cresciuto nel tempo.

Ma il concetto di rendimento in un determinato momento, che matematicamente sarebbe la derivata del “percorso” in quel punto, è una roba che invece ci riesce un po’ più ostica.

Forse molti di voi non ci avevano mai pensato, ma siccome la finanza è tutta una roba di variazione di questo, variazione di quello, mentre il tempo scorre, l’aritmetica lineare della nostra vita, quella fatta di più, per, meno, diviso, perfetta per le cose statiche e immutabili, non va bene perché non è fatta per descrivere le “variazioni”.

Per le variazioni servono derivate e integrali, ma questo sarà eventualmente il contenuto di un altro podcast.

Comunque, tutto sto pippone era solo per dire: attenzione sempre che in finanza ci sono spesso delle insidie che si nascondono in quella piega tra la nostra rappresentazione statica e lineare del mondo e il fatto che la finanza descrive cose dinamiche ed esponenziali.

Torniamo a noi.

L’aumento del prezzo dell’azione dipende, dicevamo, dalla variazione degli utili per azione, cioè quanti utili per azione in più (o in meno) la società ha prodotto nell’anno x rispetto all’anno precedente e dalla variazione del rapporto tra il prezzo e gli utili.

– Se il prezzo aumenta più di quanto sono cresciuti gli utili, allora significa che il rapporto prezzo utili è aumentato, ossia l’azione è diventata più costosa;

– Se il prezzo aumento meno di quanto sono cresciuti gli utili, allora significa che il rapporto prezzo utili è sceso, ossia l’azione è diventata più economica.

Perché succede questo?

La causa profonda è un mix di cose e dipende se lo chiedete a Gene Fama o a Robert Shiller, a John Cochrane o a Andrei Shleifer, a chi crede che il mercato sia piuttosto razionale e chi crede invece che i bias emotivi contino.

La causa superficiale però è semplicemente che gli investitori, in aggregato, per qualche motivo ritengono che un certo flusso di utili nel futuro abbia più o meno valore a seconda del livello di rischio percepito e/o della tendenza ad essere più ottimisti o pessimisti.

Se gli utili per azione crescono dell’8%, ma il prezzo cresce del 10%, allora significa che in proporzione sarà disposto a pagare di più quell’azione OSSIA ad accettare un rendimento futuro inferiore.

E viceversa.

Ricordiamoci sempre che le variazioni dei rendimenti richiesti dagli investitori, cioè i tassi di sconto, spiegano almeno due terzi di tutti i movimenti di lungo termine dei mercati.

La variazione degli utili per azione, però, è appunto “per azione”.

È si usa questa metrica, invece di guardare alla variazione degli utili assoluti, perché il numero di azioni di una certa società cambia nel tempo: a volte la società ne emette di nuove, soprattutto per pagare i propri dipendenti strategici con le stock options, altre volte se le ricompra, tramite i buyback.

Quindi la variazione netta degli utili per azioni dipende da quanto effettivamente sono cresciuti o diminuiti gli utili di una certa società in un dato anno più o meno il numero di azioni in circolazione, che possono essere aumentate o diminuite.

Chiaramente a parità di utile, se l’azienda si è ricomprata delle azioni tramite buyback, l’utile per azione aumenta.

Se la The Bull Spa fa 100 milioni di utile all’anno, beh, intanto non sarei qua a fare i podcast ma da qualche parte con i piedi nell’acqua a non fare niente tutto il giorno, ma poi questi 100 milioni esprimeranno un diverso utile per azione a seconda che le azioni della The Bull siano 1 miliardo o 2 miliardi.

Nel primo caso l’utile per azione sarà 10 €, nel secondo 5 €.

Dico questo per ribadire ancora una volta che dal punto di vista contabile — e al netto di altre considerazioni — un dividendo o un buyback hanno lo stesso effetto sul TSR, sul ritorno complessivo dell’azionista.

– Se la The bull paga il 2% di dividendi, allora l’investitore avrà un 2% di rendimento che dipende da quello;

– Se invece usa lo stesso capitale per ricomprarsi le azioni e aumentare meccanicamente del 2% l’utile per azione, perché ci sono meno azioni in giro, l’investitore avrà lo stesso 2% di rendimento ma non più nella casella “dividendi” bensì nella casella “variazione utile per azione”.

È molto importante, a questo punto, che di tutto il discorso fatto finora ci teniamo queste due cose:

– LA PRIMA è che il vero TSR è composto da queste cose:

– Dalla variazione degli utili al netto della variazione del numero di azioni in circolazione;

– Dalla variazione del rapporto tra prezzo e utili

– Dai dividendi distribuiti e

– Dal fatto che i divindendi siano reinvestiti

E questa è la cosa teorica

– LA SECONDA, che è invece l’implicazione pratica, è che sia un dividendo reinvestito che un buyback hanno bisogno di una cosa: che ci sia qualcuno dall’altra parte disposto a vendermi le azioni di quella società.

E attenzione perché il numero di magia sta tutto qui ed è un’utile occasione per ricordare che il mercato azionario non è un’entità astratta nel vuoto, ma la somma di tutte l’interazione tra coppie di investitori, dove c’è sempre uno che compra e uno che vende.

Per reinvestire un dividendo devo prendere i miei soldi e comprarmi nuove quote della società da parte di qualcuno che sia disposto a vendermi alcune delle sue quote — o dalla società stessa se ne emette di nuove.

Per fare un buyback, la società deve comprare parte delle azioni da quegli azionisti disposti a vendergliele.

In entrambi i casi — e non potrebbe essere altrimenti perché dividendi e buyback in questo discorso sono la stessa cosa — reinvestire un dividendo o fare un buyback implica che qualche investitore deve vendere le proprie azioni.

Avrete forse già capito dove sta il trucco e perché il total return del 10% medio composto dell’S&P 500 o il total return medio composto di qualunque indice è una finzione teorica, non il reale ritorno effettivamente conseguito dagli investitori.

Per tutto quello che abbiamo appena detto, nel caso io fossi stato poco chiaro, vi consiglio l’articolo di Michael Mauboussin dal titolo Total Shareholder returns

CAPITOLO DUE: l’insieme di tutti gli investitori non ottiene il TSR

Owen Lamont di Acadian, ex professore di finanza a Chicago e autore di articoli davvero esilaranti, ha appena scritto un pezzo piuttosto interessante, in cui si concentra esattamente su questo paradosso del compunding, del rendimento composto.

Per farla breve, un dollaro investito nel 1926 ad oggi, al ritmo del 10,qualcosa % medio composto all’anno — che appunto è effettivamente il ritorno totale dell’S&P 500 — sarebbe cresciuto di circa 16.000 volte.

Ma quel 10% è fatto di circa 6,7% price return e 3,4% dividendi.

Se i dividendi fossero sempre stati spesi o non reinvestiti allo stesso tasso di crescita del 10%, quel dollaro del 1926 sarebbe cresciuto di appena 600 volte.

Nel lungo termine piccole differenze sul tasso di rendimento composto possono fare delle differenze mostruose.

Riduciamolo ad un orizzonte temporale più umano, 30 anni.

E invece del 10% usiamo un più realistico 8% e diciamo che il dividend yield dell’azionario globale è intorno al 2%.

Insomma, mi state seguendo da 2 anni e mezzi nell’aspettativa di diventare 10 volte più ricchi tra trent’anni, ma senza reinvestire i dividendi il risultato finale è più vicino a 6 volte più ricchi.

Un bel pezzo in meno.

Perché questo?

Perché per definizione è impossibile che tutti gli investitori possano contemporaneamente reinvestire tutti i dividendi, altrimenti non ci sarebbe nessuno dall’altra parte a vendere loro le azioni per reinvestire.

Quindi se è teoricamente vero che una certa azione o un certo indice o il mercato in generale nel passato hanno reso X% medio composto, considerando il reinvestimento dei dividendi, in realtà l’insieme aggregato di tutti gli investitori non può materialmente aver ottenuto quel rendimento, perché per forza serve qualcuno che vende per permettere a qualcun altro di reinvestire i dividendi.

E attenzione che con i buyback il discorso è lo stesso.

Apparentemente non c’è il problema di reinvestire i dividendi.

Ma in realtà non cambia nulla.

Un buyback è come un dividendo reinvestito.

La società si ricompra le proprie azioni dai propri azionisti, quindi ha bisogno di investitori disposti a vendergli le azioni.

Lamont peraltro fa notare, teoricamente, la società si ricompra le proprie azioni quando ritiene siano un investimento più conveniente rispetto ad altre forme di investimento sul business, mentre emette nuovi azioni soprattutto se pensa che siano sopravvalutate.

Quindi in media l’investitore si trova a vendere azioni quando la società le ritiene sottovalutate e a comprarle quando la società ritiene che siano sopravvalutate.

Non che le società siano necessariamente nel giusto con queste valutazioni — ma è un fatto da considerare.

Lamont usa una delle sue tipiche immagini piuttosto colorite e dice che il ritorno composto è il King Kong dell’investimento azionario, ma questo alla fine viene sovrastato dal Godzilla della “capacity” del mercato, cioè ci sono dei limiti strutturali per cui non è fisicamente possibili che tutti gli investitori possano comporre all’infinito i propri rendimenti, perché il reinvestimento di uno e il disinvestimento di un altro.

Mi spiace.

Vi ho sempre mentito.

Vi ho sempre fatto credere che investire nel mercato permette di ottenere il rendimento del mercato.

In realtà, purtroppo, non può essere vero per definizione.

Detto questo, però, veniamo al CAPITOLO TRE e vediamo però perché, come Babbo Natale, anche la chimera del TSR è in realtà utile agli effetti pratici e come si può fare per massimizzare il nostro TSR reale.

In primo luogo i bias degli altri sono un vantaggio per noi.

Come ho raccontato molte volte, c’è un ampiamente documentata preferenza da parte di molti investitori per i dividendi e in generale per le forme di “equity income”. Cioè ci sono tanti investitori che vogliono i dividendi, vogliono poterli spendere oppure reinvestire in altre cose.

Soprattutto negli Stati Uniti, dove non esistono per esempio ETF o Index Fund ad accumulazione, molti investitori non reinvestono i dividendi perché fanno mental accounting e dicono:

– Il capitale non lo tocco così continua a crescere

– Mentre invece i dividendi me li spendo — come fossero una sorta di rendita passiva gratis.

Altri invece preferiscono decidere autonomamente dove reinvestire i dividendi, piuttosto che farlo meccanicamente nella stessa società che li distribuisce.

È una scelta chiaramente discutibile, perché presuppone di avere un vantaggio informativo sul mercato, ma resta il fatto che tanti investitori azionari ricevono dividendi e non sempre li reinvestono nelle stesse azioni che le emettono.

Quindi, non tutti gli investitori possono automaticamente reinvestire i propri dividendi, ma molti semplicemente proprio non lo vogliono fare.

Bene quindi che esistano strumenti disciplinati come gli ETF ad accumulazione che invece reinvestono i dividendi in maniera fiscalmente efficiente alimentando il rendimento composto dell’investimento.

Da qui dobbiamo poi spostarci ad una considerazione più di carattere generale.

La matematica controintuitiva dei rendimenti composti — che come sappiamo si chiamano rendimenti geometrici — ci fa perdere di vista alcuni piccoli dettagli lungo la strada che però possono avere un impatto massivo sul risultato finale della nostra creazione di ricchezza del tempo.

E spesso le incomprensioni più subdole derivano dai fraintendimenti sul concetto di media.

In generale, nella vita di tutti i giorni, abbiamo un’idea piuttosto precisa di cosa sia una “media”.

Però appunto la fregatura è che un conto sono le medie fatte con grandezze lineari.

Un altro sono le medie fatte con le derivate di queste grandezze, con delle variazioni che si compongono in maniera esponenziale nel tempo.

Semplicemente certe cose le dobbiamo accettare con la testa, nonostante alla nostra intuizione tutto quanto continuerà a sembrare piuttosto strano.

Ci sono tre cose in particolare che in finanza sballano un po’ la nostra intuizione quotidiana della media.

Il PRIMO è che noi siamo settati per pensare alla media aritmetica, mentre quella che ci portiamo a casa è la media geometrica dei nostri rendimenti nel tempo.

Torno spesso su questo discorso perché credo sia uno dei meno intuitivi ma poi più impattanti sulla qualità delle decisioni che prendiamo.

Anche qui c’è una cattiva e una buona notizia.

– Quella cattiva è che la volatilità di un qualunque nostro investimento non è solo un fatto estetico. Si mangia via rendimento. Il rendimento vero che ci portiamo a casa dopo una vita di investimenti sarà il rendimento medio aritmetico del nostro portafoglio meno metà della varianza del portafoglio.

Quindi sempre un po’ meno della media.

Se noi abbiamo l’aspettativa che il rendimento di un certo nostro investimento converga verso la sua media storica, non è irrilevante il percorso tramite cui ci arriva: più è volatile più lasciamo pezzi per strada.

se vogliamo figurarci questa cosa in modo molto semplice basta pensare al solito noto fatto che quando un asset fa -x% poi deve fare -x diviso 1+x per tornare in pari:

– Se perdo il 10% mi basta l’11%

– Se perdo il 20% mi serve il 25%

– Se perdo il 50% mi serve il 100%

– Se perdo il 90% mi serve il 900%.

Più grande è la perdita, maggiore sarà il recupero da compiere per tornare in pari.

– La buona notizia è che così come la volatilità si ciuccia via rendimento, la diversificazione attraverso asset non correlati e ribilanciati recupera del rendimento.

Il motivo è banale e dipende proprio da uno dei capisaldi della teoria del portafoglio:

– La varianza di un portafoglio composto da due asset che hanno una correlazione inferiore a 1 è minore della media ponderata delle varianze dei singoli asset

– Quindi se presi singolarmente, per esempio, azioni è obbligazioni sono soggetti ad una certa volatilità che si mangia via rendimento geometrico, diversificazione e ribilanciamento recuperano un po’ di rendimento.

Il SECONDO è solo un attimino più complesso, ma giriamo sempre intorno allo stesso tema, ossia a come percepiamo il concetto di media nella vita e la media in finanza.

Avete presente la solita curva a campana di Gauss, detta normale, perfettamente simmetrica, in cui tutte le variabili si distribuiscono per bene sotto la curva?

Benissimo.

Se parliamo dell’altezza media di tutti gli italiani del vostro anno o delle giornate di pioggia ad aprile, probabilmente avremo una distribuzione normale:

– 2/3 dei casi ad una deviazione standard dalla media;

– 95% entro 2 deviazioni standard;

– 99,7% entro 3 deviazioni standard.

Bene.

I prezzi delle azioni però non sono distribuiti normalmente, per due ragioni:

– Intanto non possono diventare negativi, cioè il prezzo di un’azione alla peggio va a zero, non può andare meno -10 €!

– Dall’altra parte invece possono crescere anche all’infinito.

Una distribuzione di variabili fatta in questo modo, che praticamente è sbilenca verso destra, si dice lognormale.

Che ci frega di sta roba?

Ci dice una cosa importante.

Questa roba succede perché appunto i prezzi hanno una distribuzione non-normale, ma lognormale, cioè sono molto più sbilanciati verso destra.

Un’azione che passa da 10 dollari a 20 dollari fa esattamente la stessa crescita di una che passa da 1.000 a 2.000 €.

Se però la distribuzione dei rendimenti logaritmici e normale, quella dei prezzi è lognormale e una caratteristica delle distribuzioni lognormali è che il valore medio è superiore al valore mediano.

Morale della favola: il rendimento medio — in particolare di un asset volatile come le azioni — è spinto verso l’alto dalle performance eccezionali di alcune società in alcuni momenti, non è il frutto di un’esperienza uniforme.

Di conseguenza è vero che la media degli investitori avrà un rendimento atteso uguale al rendimento medio, ma il singolo investitore casuale è più probabile che otterrà il rendimento mediano, che è più frequente e sfortunatamente più basso di quello medio.

Cioè, la dico male, però il concetto è che ottenere il risultato mediano è più probabile che ottenere il rendimento medio — e questa cosa è quanto più vera tanto più volatile è il portafoglio in cui investo, perché la volatilità, oltre a consumare rendimento geometrico, amplifica lo spettro dei risultati possibili alla fine della mia vita di investitore.

Se per esempio 9 investitori su 10 guadagnano +20%, uno fa +1000%, il rendimento medio è 118%, ma sarà molto più probabile che io singolo investitore mi sia beccato il rendimento mediano del 20%.

E a quel punto me ne faccio poco che la media sia 118%, perché è più facile che mi becchi un +20% che un +1000%.

La TERZA e ultima cosa riguarda una vecchia e cara amica di questo podcast: la sequenza dei rendimenti.

Per noi investitori progressivi, che mettiamo soldi un po’ per volta e che un domani preleveremo capitale dal patrimonio, la sequenza dei rendimenti conta.

Può incidere nel bene o nel male.

Ma anche qui, a parità di rendimento medio tra due percorsi di investimento, quello con la sequenza dei rendimenti più favorevole (tipicamente prima quelli negativi e poi quelli positivi) ottiene un valore finale superiore in termini di ricchezza effettivamente generata — che poi è l’unica cosa che conta.

Ora, bello tutto, ma che ce ne facciamo di tutte queste cose che ci siamo detti?

Personalmente ci sono due lezioni che mi porto a casa.

Che poi il bello è che sono lezioni che mi do dà solo e poi dico “ah però capito, bella sta cosa”.

Fare il podcaster ti rende un po’ bipolare.

Comunque, dicevo, due takeaway.

Il PRIMO: un portafoglio efficiente e diversificato è meglio di un portafoglio con un elevato rendimento atteso assoluto, perché il primo tratterrà più rendimento geometrico e migliorerà la prospettiva mediana rispetto al secondo, che invece IN MEDIA dovrebbe rendere di più ma poi il risultato reale del mio percorso da investitore potrebbe essere deludente, proprio perché la dispersione dei risultati possibili si ampia e non so quale sarà stato l’effettivo percorso che avrò seguito.

Va bene guardare al rendimento atteso assoluto.

Ma attenzione a dare molta importanza anche alla volatilità del portafoglio e quindi anche alle correlazioni tra i vari asset.

La volatiltià non causa solo un certo mal di mare temporaneo: incide sul valore terminale della ricchezza che avrò creato.

SECONDO TAKEAWAY: se il rendimento totale del mercato, il TSR, è più una chimera che altro e il mio rendimento effettivo potrebbe essere inferiore, d’altra parte io non sono costretto a essere investito sempre allo stesso modo nel mercato in ogni circostanza.

Come dire, il TSR è irraggiungibile per definizoine per tutti gli investitori, ma non è detto che lo sia per il singolo ivnestitore.

Chi forse meglio di chiunque altro ha studiato i rendimenti logaritmici per comprendere gli effetti delle code positive sui risultati dell’investitore e quindi per capire quale potesse essere l’allocazione ottimale nel tempo è stato il professore di Harvard John Y Campbell, lo stesso che insieme a Robert Shiller scrisse il paper del 1988, Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends che praticamente battezzò il CAPE ratio come misura definitiva per valutare il prezzo di un mercato rispetto agli utili reali degli ultimi 10 anni.

Con la sua ricerca, Cambpell diede un grandissimo contributo alla comprensione di cosa determina il rendimento azionario — ed è principalmente merito su se oggi sappiamo che sono soprattutto i tassi di sconto e non la crescita degli utili a determinare i cicli di mercato — e ha determinare dei modelli di asset allocation che tenessero conto del fatto che premio al rischio e rendimenti attesi variano nel tempo.

Dalla ricerca di Campbell ci portiamo a casa due cose, rilevanti per l’episodio di oggi:

– Una è che il rischio del rendimento azionario si riduce nel tempo, e questa cosa succede perché i mercati azionari sono mean reverting, regrediscono verso la media, cioè seguono un percorso — lento e di lungo termine — relativamente prevedibile;

– L’altra, che è la conseguenza di ciò, è che l’asset allocation dovrebbe seguire la ciclicità di premio al rischio e rendimenti attesi, così da aumentare gradualmente, con tilt moderati, l’eposizione azionaria nei momenti in cui il mercato è più economico e diminuirla quando è più costoso.

In questo modo la mia esposizione al mercato diventa dinamica e quello che potrei ottenere è una maggiore ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimento del portafoglio.

Chiaramente il prezzo di questa cosa è a più strati:

– Non esiste una formula magica per sapere esattamente quando e di quanto aumentare o ridurre l’esposizione azionaria e

– Poi soprattutto non sappiamo mai per quanto a lungo i mercati possono gonfiarsi prima di regredire verso valori medi.

Se però mettiamo insieme dati di lungo termine e i concetti espressi oggi, tutto ciò supporta una tesi di investimento a favore di un portafoglio che ha due caratteristiche:

– UNO: predilige la diversificazione tra asset poco correlati per ridurre la volatilità e catturare rendimento geometrico e

– DUE: adatta l’esposizione al mercato in base ai rendimenti attesi, cercando di dare a questa esposizione una convessità positiva rispetto ai cicli di lungo termine di regressione verso la media a cui il mercato sottopone.

John Campbell è un gigante e la sua ricerca è mostruosa.

Ed è, tra l’altro, una persona veramente eccezionale.

Cosa che ho potuto toccare con mano la scorsa settimana quando abbiamo avuto una splendida conversazione su alcuni di questi temi e su altri che oggi non abbiamo citati e che sarà l’ospite del prossimo episodio di The Bull.

Parleremo di CAPE ratio, dei rendimenti attesi, di come consiglierebbe di adattare l’asset allocation nel tempo e del suo primo libro dedicato all’investitore retail, Fixed, in cui ha cercato di elaborare un modello per diffondere il più possibile buone pratiche di finanza personale con l’obiettivo di ridurre un po’ di iniquità nella distribuzione della ricchezza.

Non perdetevi quell’episodio — che come sempre sarà disponibile sia in lingua originale che in italiano — perché poche persone come John Campbell hanno davvero inciso così tanto nella comprensione che oggi abbiamo della finanza, della teoria del portafoglio e dei mercati azionari.

Domani, invece, lunedì 15 settembre uscirà su YouTube la seconda playlist di video originali che abbiamo creato in questi ultimi mesi, in cui troverete 5 video dedicati a:

– Obbligazioni singole versus ETF obbligazionari;

– Perché non investire 100% in azioni;

– Come funziona il rischio valutario e quali sono i pericoli dell’esposizione al dollaro;

– Cos’è il Goal Based Investing e

– Qual è il modo migliore di ribilanciare.

Abbiamo preso alcuni contenuti che avevo già sviluppati in episodi passati, ne ho aggiunti di nuovi, ho riformulato alcune cose e soprattutto abbiamo inserito una svalangata di supporti grafici per farvi vedere tutte quelle cose che a voce potevo solo farvi immaginare, come grafici, numeri, calcoli, file excel per farvi le cose in autonomia e così via.

Spero vi piacciano e vi ringrazio di cuore fin da ora se vorrete fare un salto su YouTube, iscrivervi al canale e magari dare un’occhiata a questi video, lasciandomi come sempre i vostri utilissimi commenti.

Tutto ciò naturalmente è utile per fare crescere anche questo canale e darvi così sempre più contenuti, sempre più di qualità, che vi prima vi seducono con straordinari rendimenti storici, poi vi scioccano dicendovi che era tutto falso e poi però vi dicono che comunque con i nostri soldi possiamo fare bene se non caschiamo nelle trappole dell’aritmetica birichina della finanza sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo lunedì su YT e mercoledì prossimo con John Campbell, sempre qui naturalmente con The Bull il tuo podcast di finanza personale.

Recensioni

Quando capisci come funziona la finanza… ti viene voglia di raccontarla!

Riccardo mi ha letteralmente cambiato la vita e fatto scoprire che amo la finanza, ho ascoltato il podcast già due volte e non mi stufo mai di ascoltarlo, parla in modo semplice e chiaro

Massimo D., 23 Set 2025Veramente interessante, chiaro e conciso. Cambia la vita finanziaria di chiunque.. da ascoltare assolutamente anche per chi di finanza non vuole occuparsi mai

Francesca B., 6 Apr 2024Podcast che dà sempre spunti interessanti che personalmente mi ha fatto appassionare alla finanza personale spingendomi ad approfondire in prima persona.

Lorenzo, 13 Mar 2025La mia ignoranza in materia mi ha sempre creato dei dubbi, ma grazie a un amico ho iniziato ad ascoltare il podcast. Per fortuna che ho 24 anni e un po' di tempo e soldi da dedicarmi a imparare le varie nozioni per me stesso. Grazie mille!

Luca G. 10 Ott 2025Ho acquistato e letto il suo libro e l' ho trovato. Esprime i concetti economici in modo semplice e chiaro. Sentirlo parlare conferma che è un professionista del settore.

Giulia N., 11 Ago 2025Ho seguito tutte le puntate! Grazie veramente

Amalia A., 17 Set 2025Da quando l'ho scoperto in 15 gg mi sono ascoltato 150 puntate senza fermarmi, ho annullato gli altri podcast per portarmi alla pari ed ascoltare tutte le precedenti puntate, ben fatto, esattamente il livello di informazione che mi serviva

Gianluca G., 11 Set 2025Veramente veramente raccomandato! la finanza personale riassunta alla perfezione! e spiegata partendo dall'ABC! Ottimo anche da ascoltare a velocita 1,5x!

Giorgia R., 23 Gen 2025Podcast piacevole, scorre veloce ma in modo estremamente chiaro, spiega i concetti chiave per gestire le proprie finanze, fornendo la classica cassetta degli attrezzi. Complimenti, davvero ben fatto!

Massimiliano, 29 Mag 2024