Quando ha senso modificare il portafoglio? Investimento Passivo 2.0

Come possono coesistere le tesi dell'investimento passivo con una gestione dinamica dell'asset allocation? Come adattare il portafoglio a diversi scenari di lungo termine del mercato senza cadere nel market timing? Perché le azioni possono essere considerate come dei bond?

230. Quando ha senso modificare il portafoglio? Investimento Passivo 2.0

Risorse

Punti Chiave

Conciliare investimento passivo con gestione dinamica e sistematica del portafoglio (non market timing).

Il premio al rischio è variabile; usare rendimenti attesi e la formula di Merton per adattare l'asset allocation al proprio profilo.

Trascrizione Episodio

Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale

Quest’episodio è per me fondamentale.

Non che senza di esso tutto quel che abbiamo detto sinora non avrebbe senso o non starebbe in piedi.

Ma è l’episodio in cui voglio cercare di fare un po’ di chiarezza perché leggo molto spesso, sia nei messaggi che mi scrivete, sia nei commenti in giro sui social, che c’è un po’ di confusione quando si tratta di far coesistere l’idea di investimento passivo con quella di un approccio dinamico al portafoglio.

Mettiamola così.

Quando si inizia a comprendere il mondo della finanza personale, non c’è niente di meglio del framework classico dell’investimento passivo, quello a là Bogleheads per intenderci, quello portato avanti da mostri sacri come Burton Malkiel, Charles Ellis, Rick Ferri, William Bernstein, Jason Zweig, Jonathan Clements ed entro certi limiti anche Jeremy Siegel.

In quello che dicono questi giganti c’è già compreso forse il 90% di quel che è opportuno sapere sull’investimento di buon senso:

– Usare strumenti indicizzati a basso costo come index fund e ETF

– Adattare l’asset allocation al proprio profilo di rischio e generalmente all’età

– Continuare a investire in maniera costante in tutte le condizioni di mercato

– Ribilanciare periodicamente per mantenere l’asset allocation allineata alla propria pianificazione evitando che il portafoglio drifti troppo, tipicamente verso l’azionario.

Se schiatto domani, fate scrivere questo sulla mia lapide a futura memoria.

Faccio fatica ad immaginarmi una serie di consigli generali più di buon senso.

In quali casi quest’impostazione va bene?

– CASO UNO: vuoi dedicare al tuo portafoglio il minor tempo possibile e curarti di tutt’altro nella vita. Hai capito che investire è importante e che più risparmi e investi prima fai il cazzo che ti pare nella vita, ma oltre a ciò vuoi solo avere un portafoglio minimal, di buon senso, con un ragionevole rendimento atteso positivo nel lungo termine che alimenti il rendimento composto dei tuoi risparmi. Punto.

Zero sbatti.

– CASO DUE: hai un portafoglio tendenzialmente contenuto. Non c’è un numero magico, però direi che sotto i 100.000 € di capitale investito il beneficio marginale di una gestione più pensata e dinamica del portafoglio è probabilmente basso. Certamente quando uno ha 500.000 o un milione di euro investiti, allora il discorso inizia a cambiare perché ha maggiori possibilità di fare determinate cose con il portafoglio senza impiegare capitali così piccoli che avrebbero un impatto poco significativo sulla sua utilità generale.

– CASO TRE: sei ancora all’inizio del percorso e i contributi mensili del tuo piano di accumulo incidono significativamente sull’andamento generale del portafoglio, in tal caso c’è già un adattamento naturale della tua asset allocation perché a volte investirai mentre il mercato va su, altre mentre va giù.

Cosa vuol dire sta cosa?

Metti che hai un portafoglio di 50.000 €.

Se investi 250 € al mese, che sono 3.000 € all’anno, 3.000 € è il 6% di 50.000. Ha un grosso impatto relativo sulla crescita del tuo portafoglio, il cui andamento sarà molto diverso da quello del mercato di riferimento, per via dei tuoi flussi di cassa.

Se invece hai 500.000 € investiti la crescita del tuo portafoglio sarà determinata molto di più dal rendimento del mercato che non dai soldi che ogni anno aggiungi.

Nel primo caso puoi fare tutta l’ottimizzazione che vuoi, ma probabilmente l’effetto netto sarà appiattito dal fatto che stai continuando ad aggiungere in proporzione tanti soldi al ptf..

– CASO QUATTRO: e qui già il discorso si fa un po’ più tecnico ma poi lo spiego meglio: va bene avere un portafoglio tendenzialmente statico, lazy, set and forget, senza star lì ad aggiustarlo troppo spesso, se pensi che il premio al rischio del mercato azionario sia costante, cioè se pensi che il rendimento in eccesso al rendimento dell’asset risk free che convenzionalmente sono i titoli di stato ad alto rating come Bund o Treasuries, sia piuttosto uniforme nel tempo — ecco allora che un portafoglio fatto e finito senza troppi fronzoli catturerà in media tutto il rendimento che c’è da prendersi sul mercato.

Se invece si pensa che il premio al rischio sia variabile, allora le cose cambiano e adottare quella che si chiama asset allocation dinamica assume tutto un altro senso.

Attenzione che questa non è una pippa teorica per soddisfare i perversi desideri di chi come me si emoziona leggendo un paper di finanza — no no no! — in base al punto di vista su questo argomento cambierà in maniera significativa il modo in cui gestirai il tuo portafoglio.

A scanso di equivoci, anticipo qui una cosa che ribadirò anche nel corso dell’episodio: l’idea di gestire in maniera dinamica l’asset allocation del portafoglio non ha nulla a che fare con il market timing.

– Market timing presuppone decisioni idiosincratiche, specifiche, che presuppongono il fatto che il mercato stia prezzando male qualcosa e quindi che io possa approfittare di questa cosa. Per fare ciò è necessario che io sappia qualcosa che il mercato non sa o che sia mediamente più smart della mia degli altri investitori.

– Gestione dinamica significa invece prendere decisioni sistematiche, basate su regole, che riflettono la variazione del premio al rischio sul mercato. Ciò non presuppone che sia più smart, ma che sia disposto per esempio ad assumermi un lato di un trade che la maggior parte del mercato non vuole assumersi, come ad esempio investendo in un portafoglio con un maggior rischio sistematico, con un tilt fattoriale e così via.

Cmq teniamo buona solo la prima parte del concetto, cioè Gestione dinamica del portafoglio NON E’ market timing.

La spiegazione arriva tra poco.

Come abbiamo citato i sostenitori del passive investing duro e puro, cito alcuni eminenti personaggi di spicco che invece credono fermamente, supportati dai dati, che il premio al rischio sia variabile e che quindi abbia senso una gestione dinamica del portafoglio. Alcuni esempi sono Cliff Asness e Antti Ilmanen di AQR, Meb Faber, Larry Swedroe, Rob Arnott e se andiamo nel mondo accademico abbiamo John Cochrane, Robert Shiller, Richard Thaler, Andrei Shleifer e, per certi versi, lo stesso Gene Fama.

Sembra sorprendente inserire Fama in questo elenco, perché in realtà la versione originaria dell’ipotesi dei mercati efficienti preveda una certa stabilità nel premio al rischio, ma la sua posizione si è modificata nel tempo, a partire dal paper del 1988 che abbiamo citato qualche episodio fa sul fatto che la variazione nel dividend yield è correlato con i rendimenti futuri.

Oggi Fama è d’accordo nel ritenere che il premio al rischio cambi nel tempo, ma ovviamente lui e John Cochrane, suo ex allievo, danno una spiegazione molto diversa rispetto a quella che darebbero i comportamentalisti come Shiller, Thaler e Shleifer.

– Per la scuola Fama / Cochrane: il premio al rischio varia perché varia il rendimento richiesto dagli investitori in determinate fasi del ciclo economico. Quando le valutazioni azionarie sono molto elevate e c’è un’elevata aspettativa di utili futuri il premio al rischio richiesto (ossia il tasso di sconto) è più basso e viceversa. Ma questa è una decisione razionale. Tradotto: il premio al rischio richiesto per investire in azioni nel marzo 2009, con l’economia globale in frantumi e prospettive sugli utili disastrose era molto elevato. Invece nel 1999 o anche a fine 2024, con l’economia che tira a manetta e le prospettive fantastiche di utili esorbitanti grazie a internet allora e intelligenza artificiale oggi fanno sì che gli investitori richiedano un premio al rischio più basso.

– Per la scuola Shiller/Thaler/Shleifer, invece: il premio al rischio varia perché variano le attitudini emotive degli investitori, che passano da iperottimisti a iperpessimisti, mettiamola così.

Tra l’altro su tutto questo dibattito vi anticipo già che, salvo sorprese, presto verranno a trovarci sia Cochrane che Shleifer e chiederemo loro direttamente di spiegarci il rispettivo punto di vista sulla questione.

Vi parlo oggi di tutto questo, perché va in perfetta continuità con ciò di cui Victor Haghani ci ha parlato domenica scorsa, anche se in realtà l’avevo intervistato un po’ di tempo fa — poi Trump ci si è messo di mezzo e ho dovuto cambiare un po’ la pianificazione editoriale — mentre lessi il suo splendido libro The Missing Billionaires diversi mesi fa.

Ora l’obiettivo di oggi è riprendere alcune cose che ha detto Haghani qui da noi, inserirle in questo discorso, farle nostre per prendere decisioni adeguate per il nostro portafoglio e capire perché l’idea di un’allocazione dinamica del portafoglio non è affatto in contraddizione con il modello del passive investing.

Oggi provo a buttare giù alcune idee, ma probabilmente ci torneremo un po’ per volta perché altrimenti quest’episodio, per essere esaustivo, durerebbe tre ore.

Andiamo con ordine.

La frase più importante che ha detto Haghani — e che potete ritrovare detta da me e da altri, come da Swedroe, in episodi passati — è che mentre ha perfettamente senso usare indici per replicare interi mercati come l’S&P 500, l’MSCI World, l’MSCI ex US e così via, non esiste qualcosa come un’asset allocation passiva, ma c’è dietro sempre una decisione soggettiva e questa decisione può essere

– O puramente discrezionale: e allora parliamo di investimento attivo in senso stretto;

– Oppure sistematica: ed è quello di cui parla lui e di cui abbiamo parlato anche in passato.

Se ci pensate, già due anni fa, quando introdussi la formula di The Bull — e allora in realtà non conoscevo né Haghani né la formula del suo amico e maestro Robert Merton — già c’era questa idea.

Cosa dice la regola di The bull?

Durante la fase di accumulo investi in azioni una percentuale del portafoglio equivalente a 125 — i tuoi anni — il tasso risk-free moltiplicato per 5 (all’inizio parlavo di tassi di interesse, quando nel 2022/2023 i tassi a breve erano identici o addirittura superiore ai tassi a lungo termine perché la curva era invertita, mentre oggi ritengo più corretto prendere come tasso risk-free il rendimento di un asset alternativo alle azioni ma con lo stesso orizzonte temporale, come ad esempio titoli di stato governativi decennali).

L’idea era aumentare l’esposizione azionaria con tassi bassi e alzarla con tassi alti, perché intuitivamente mi sembrava più sensato che il premio al rischio fosse variabile nel tempo e che quindi avesse senso adattare il portafoglio di conseguenza.

La regola di Merton è sicuramente più complessa di quella di The Bull, ma ovviamente è superiore e più completa sotto ogni punto di vista, anche se porta ad asset allocation simili.

Vi ricordo ancora una volta che nella descrizione dell’episodio 184 c’è un google sheet da scaricare per trovare l’asset allocation in base alla regola di merton, alla regola di the bull o in base ai vostri obiettivi, con tutti i campi editabili.

Ve lo rimetto anche nella descrizione di questo episodio.

Non mandatemi la richiesta di diventare editor, ne continuo a ricevere 100 al giorno.

Dovete scaricare una copia del file e poi lavorarci sopra.

Qual era l’idea della formula?

Adesso senza diventare pazzi con la parte matematica il punto della formula per calcolare quante azioni avere in portafoglio è in questo ragionamento, ammettendo per esempio per semplicità che il nostro asset rischioso sia l’MSCI ACWI:

– PRIMO STEP: qual è il rendimento atteso a lungo termine dell’MSCI ACWI? Ci sono tanti modi per stimarlo, ma come sappiamo una regola di massima per stimare il rendimento reale è prendere l’inverso del rapporto tra prezzo e utili attesi. Basta prendere la scheda informativa di MSCI o di un qualunque ETF su MSCi ACWI e c’è scritto. Oggi, per esempio, il rapporto prezzo utili attesi è circa 19. Se faccio l’inverso, 1 diviso 19 fa poco più di 5%. 5% sarebbe quindi una stima alla buona del rendimento atteso di lungo termine, al netto dell’inflazione, di un investimento fatto oggi e non più toccato sull’MSCI ACWI. Haghani usa una versione modificata dello Shiller Cape Ratio, che è più conservativa, altri usano delle formule più complicate, però anche qui, fare una previsione sbagliata con grandissima precisione è inutile. AQR per esempio usa un metodo molto più complesso, anzi fa una media tra due metodi diversi, ma la loro stima è comunque abbastanza vicina al numero che si ottiene con l’inverso del rapporto prezzo utili attesi. Tipo loro stimano 4,2% per gli Stati Uniti, mentre a me viene 4,4. Per il mercato globale invece loro stimano 4,5% invece a me viene poco più di 5.

Quindi diciamo che il rendimento reale atteso di lungo termine per l’MSCI ACWI è circa 5%.

– SECONDO STEP: qual è il rendimento reale risk-free che oggi abbiamo a disposizione? Haghani prende il rendimento reale dei TIPS, noi facciamola più semplice. I titoli di stato decennali americani rendono 4,2%. I Bund circa 2,5%. I Gilt, i titoli inglesi, 4,5%, quelli giapponesi 1,4%, quelli svizzeri 0,4%. Se facciamo una media ponderata considerando i pesi delle varie regioni nell’MSCI ACWI viene fuori un tasso risk-free intorno al 3,5%.

Però il rendimento delle obbligazioni è nominale, non reale.

A questo 3,5 togliamo l’inflazione.

Sappiamo che l’obiettivo delle Banche centrali è 2%, i dazi magari la terranno un po’ più su, facciamo 2,5%.

Quindi il rendimento reale senza rischio è ragionevolmente nell’ordine dell’1%.

Ecco allora che abbiamo il rendimento in eccesso reale per il nostro asset rischioso, per l’azioni. 5% MENO 1% fa 4%.

Questo 4% è il valore che mettiamo al numeratore nella formula di Merton.

– TERZO STEP: ci serve il rischio.

Come sappiamo in finanza si usa la deviazione standard come misura del rischio.

Molto semplicemente possiamo tornare alla scheda informativa dell’MSCI ACWI e vediamo che la deviazione standard degli ultimi 10 anni è stata intorno al 15%.

In realtà nella formula di Merton al denominatore non ci va la deviazione standard, ma la varianza, che è deviazione standard al quadrato. Il motivo è tecnico e poco interessante.

15% al quadrato fa 0,023.

Abbiamo così due elementi su tre della formula.

Il 4% sopra come rendimento in eccesso reale e 0,023 al denominatore come valore per il rischio.

manca l’ultimo fondamentale step, che è il

– QUARTO STEP: ossia determinare il nostro coefficiente di avversione al rischio.

Ora, ci sono tanti modi per determinarlo, però generalmente il valore usato nei paper è compreso tra 2 e 5, dando per scontato che “1” non è un valore accettabile perché vorrebbe dire che siamo completamente indifferenti a qualunque tipo di rischio.

Vi ricordate che diciamo sempre che il rischio ha tre facce:

– Il rischio che voglio prendermi, in base a quando lo sopporto psicologicamente;

– Il rischio che posso prendermi, in base al mio orizzonte temporale e infine

– Il rischio che devo prendermi, in base al rendimento che voglio ottenere per i miei obiettivi.

Io posso assegnare un valore da 2 a 5 a ciascuno di questi tre, dove 2 vuol dire: massima propensione al rischio e 5 minima propensione al rischio.

Faccio la media ed ecco che ho anche l’ultimo elemento della mia formula.

Ammettiamo che nel mio caso abbia alta tolleranza, quindi 2, orizzonte temporale lungo ma non lunghissimo, quindi 3, e necessità di spingere non esagerata, 3 anche qui, la media fa 2,67.

A questo punto mettiamo tutto assieme.

Al numeratore abbiamo 4%, quindi 0,04.

Al denominatore abbiamo invece 0,023*2,67.

0,04 DIVISO 0,023 PER 2,67 fa 0,65 ossia 65% in azioni.

Se facessi invece la formula di The Bull mi verrebbe 125 — 39 (i miei anni) — tasso risk-free*5 che fa 18 UGUALE 68%.

Perché sono simili i risultati? credo per due motivi:

– Il PRIMO MOTIVO è che il valore che do a gamma, cioè al coefficiente di avversione al rischio, è in parte legato alla mia età. Se sono molto giovane sarò portato ad avere alta propensione al rischio, un lungo orizzonte temporale e un elevata necessità di spingere sull’acceleratore del rendimento. A 39 anni invece non ho più un orizzonte lunghissimo, soprattutto se voglio andare in FIRE prima della pensione, né ho la necessità di ottenere il massimo rendimento possibile come se ne avessi 25. Il fatto di avere 39 anni, quindi, attenua un po’ l’asset allocation in entrambe le formule.

– Il SECONDO MOTIVO è che entrambe le formule usano il tasso senza rischio come criterio per aumentare o ridurre l’esposizione azionaria. Più alto è il rendimento senza rischio, solitamente minore è il rendimento in eccesso delle azioni e quindi, in termini di rischio/rendimento, è meno conveniente investire in azioni quando il beneficio è minore.

In cosa invece la regola di Merton è indubbiamente superiore.

Almeno in due cose:

– La PRIMA è che il coefficiente di avversione al rischio permette di adattare meglio l’asset allocation considerando tutti i tre aspetti, tolleranza al rischio, capacità e necessità. Man mano che il tempo passa e che i miei obiettivi cambiano mi basta modificare quel parametro e la formula si adatta immediatamente.

– La SECONDA è che considera direttamente le valutazioni azionarie. La formula di The Bull usa solo i tassi d’interesse senza rischio, mentre la formula di Merton considera la differenza tra il rendimento atteso del mercato azionario in cui voglio investire e il tasso senza rischio.

Questo permette di adattare meglio la composizione del portafoglio.

E qui torniamo al solito discorso che faccio spesso.

Per esempio, invece che investire nell’MSCI ACWI, sapendo che due terzi di quello sono i costosi Stati Uniti, potrei fare metà Stati Uniti e metà resto del mondo, al di là di tutta una serie di motivi di cui abbiamo parlato in passato.

Vi salto i calcoli sennò vi faccio addormentare, però se l’MSCI ACWI ha un rendimento atteso, ad oggi, del 5% reale all’anno, fare 50-50 ha un rendimento reale atteso del 5,5%, circa. Se rifaccio tutti i conti, la formula suggerisce un’allocazione azionaria un po’ più alta intorno al 70% invece che 65%, a parità di altre condizioni.

Come sempre però bisogna tenere conto di una cosa.

E questa è la cosa più importante da capire nell’episodio di oggi.

Se bastasse investire nei mercati con un rapporto prezzo utili più basso, sarebbe facile fare i soldi.

Rapporto prezzo utili più basso significa sempre due cose:

– Rendimenti ATTESI più alti ma anche

– Rischio IMPLICITO più alto.

Non è solo questione di sopportare più volatilità. Teoricamente si potrebbe dire che se investo in mercati più redditizi, dovrò considerare anche la possibilità che quel rendimento alla fine non si realizzi.

Ora, qui arriva il discorso che avevo accennato all’inizio.

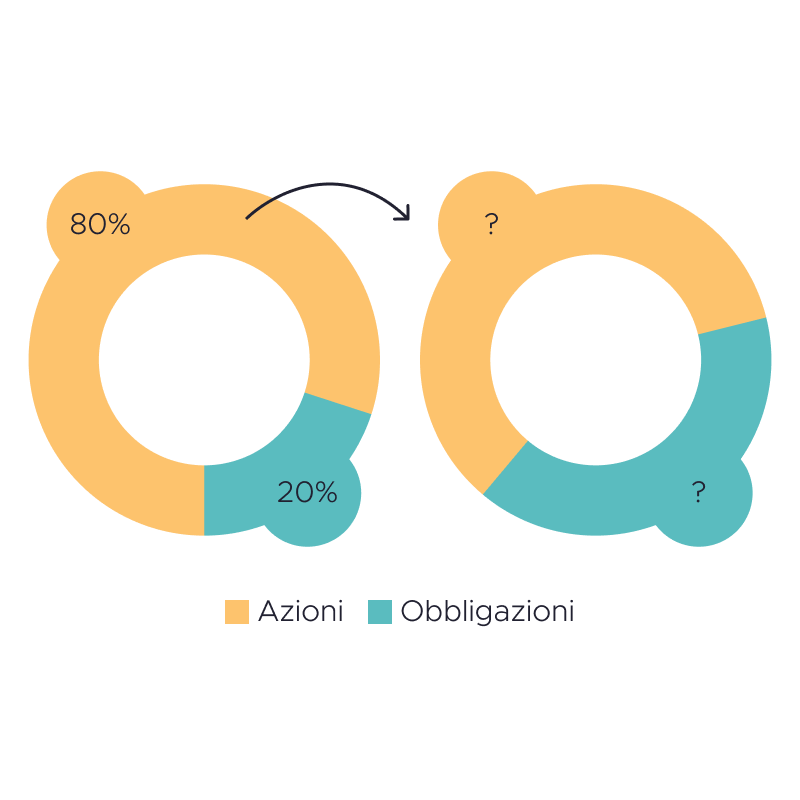

Ma mi conviene avere un asset allocation statica, tipo 60/40 per tutta la vita, o un’allocation dinamica, in cui di volta in volta decido il peso dell’azionario e dei vari mercati in base al rendimento atteso?

La risposta a questa domanda dipende dalla risposta ad una domanda che sta a monte e che nessuno ha dettagliato meglio di Antti Illmanen, di cui tra l’altro vi straconsiglio la bellissima serie di 4 paper che ha appena scritto sul tema del rendimento atteso e che vi metto in descrizione.

Lui dice: ci sono due modi di guardare ai rendimenti futuri:

– Se pensiamo che il premio al rischio sia fisso, allora la nostra aspettativa dei rendimenti futuri di lungo termine non si discosterà molto dai rendimenti storici. Se l’azionario ha reso dal 5 al 7% reale un po’ in tutti i mercati sviluppati, allora continuerà a dare 5-7% reale anche in futuro, purché il mio orizzonte di investimento sia abbastanza lungo.

Quasi nessuno però la pensa così e i dati empirici sembrano suggerire l’altra opzione, ossia che

– Il premio al rischio sia variabile nel tempo. In questo secondo caso non ha senso che guardi più di tanto ai rendimenti passati — e questo anche Haghani l’aveva detto. Conviene guardare i rendimenti attesi a partire dai rendimenti di oggi, ossia dal rapporto tra gli utili e i prezzi delle azioni, dall’earning yield, comunque lo si voglia calcolare.

In pratica, citando il prof. John Cochrane, l’idea è quella di considerare le azioni come se fossero dei bond.

Ho sentito 50-60 di voi che sono caduti dalla sedia a questa frase.

Una volta che pensavate che almeno la distinzione tra azioni e obbligazioni fosse chiara, sbam, arriva questo e ti dice che le azioni sono tipo dei bond.

In un certo senso è così.

Se un’obbligazione decennale rende 4% all’anno e l’emittente non fallisce, io so che se costruisco un portafoglio di bond analoghi con scadenza media di 10 anni, la miglior stima del mio rendimento atteso è il rendimento a scadenza di oggi, quindi 4%.

Questo è il motivo per cui gli investitori in bond tendono a ragionare in termini di regressione verso la media. Quando le obbligazioni pagani interessi elevati ci si aspetta che ad un certo punto in futuro i tassi scendano e quindi che i rendimenti futuri siano più bassi e viceversa.

Con le azioni invece, come avevamo già detto, la tendenza è più quella di estrapolare dal passato.

Se negli ultimi 15 anni le azioni americane sono andate da dio, in media gli investitori tendono ad aumentare la propria fiducia, si persuadono che le cose in futuro andranno ancora meglio, aumenta la loro propensione al rischio e di conseguenza richiedono un rendimento inferiore per accollarsi il rischio azionario.

Ripeto una cosa che diciamo spesso.

Se la mia propensione al rischio aumenta perché continuo a vedere che il mercato va su o perché sono convinto che le società faranno sempre più profitti, allora chiederò una compensazione minore per investire in azioni.

In termini tecnici si dice che applicherò un tasso di sconto inferiore.

Il tasso di sconto, ricordiamolo, è il rendimento atteso che un investitore si aspetta per compensare il rischio di investire in azioni invece che in titoli di stato.

Qualche puntata fa avevamo spiegato cosa rappresentano i prezzi delle azioni. Avevamo detto che il prezzo di un’azione o di un indice nel suo complesso non è altro che il valore presente dei flussi di cassa attesa scontati per un valore corrispondente al rendimento atteso.

Praticamente si tratta di una divisione e quindi abbiamo elementi no?

– Sopra abbiamo i profitti attesi, i flussi di cassa, i dividendi, a seconda del metodo che si utilizza

– Sotto abbiamo il tasso di sconto atteso.

A seconda di dove guardi puoi farti un’idea molto diversa del rendimento atteso nel futuro.

E qui nasce un po’ di diatriba perché per esempio oggi i prezzi delle azioni americane sono molto elevate e questo lo sanno tutti.

Ma uno potrebbe dire: “sì, sono elevati, ma perché noi ci aspettiamo che soprattutto le realtà tech più costose continueranno a fare profitti da paura, sarà questo a sostenere il rendimento azionario anche in futuro”. Tipicamente questo è il modo in cui ragionano gli investitori nel mondo reale.

Quelli con il PhD in finanza, soprattutto se hanno studiato a Chicago, invece direbbero “attenzione: tutti quei super profitti futuri sono GIA’ prezzati nelle valutazioni di oggi, quindi non andranno a sostenere il rendimento futuro, a meno di grandi sorprese in positivo”.

Questa cosa sembra sottile, ma spiegherebbe perché gli investitori azionari tendano ad estrapolare e far salire le valutazioni fino al punto in cui si allontanano troppo dai fondamentali e poi il mercato viene giù.

Cosa estrapolano in pratica?

Dicono: il mercato ha fatto benissimo fino ad ora, le Magnificent 7 e tutte le altre società tech americane spaccano e con l’Ai domineranno il mondo, allora anche i profitti avranno un boost e questo aumenterà il mio rendimento.

Dal punto di vista accademico invece l’obiezione sarebbe: “eh, dipende, mica tanto. Perché più il mercato è fiducioso che i profitti futuri saranno elevati, minore sarà il tasso di sconto, perché richiederà un premio al rischio inferiore”.

E quindi si tratta di capire quale delle due cose incide di più sul rendimento futuro dell’investimento azionario: i profitti attesi o il tasso di sconto applicato?

Il pensiero dominante nel mercato, infatti, è che i prezzi delle azioni si muovono a seconda di come cambiano le aspettative sugli utili futuri.

Se mi aspetto utili futuri maggiori il prezzo sale, altrimenti scende.

E questo ha certamente senso.

Ma ciò su cui oggi c’è un vasto consenso, almeno sul fatto in sé, poi sul perché sia così nessuno ha risposta definitiva, dicevo ciò su cui c’è vasto consenso è che i prezzi si muovono ANCHE perché cambia il tasso di sconto, il rendimento atteso, ossia il premio al rischio richiesto dagli investitori è di volta in volta diverso: a volte è più alto, tipicamente dopo una crisi, come nel 2009 o anche nel 2022, altre volte è più basso, come nel 2021 o nel momento in cui sto parlando.

È forse per questo che è impossibile prendere decisioni vantaggiose semplicemente guardando le valutazioni azionarie.

I rendimenti futuri saranno sempre condizionati SIA dalle variazioni nelle aspettative sugli utili SIA dalle variazioni nei tassi di sconto (e quindi del premio al rischio che il mercato si aspetta).

A volte questo premio al rischio è alto.

A volte è basso.

Ma sembra proprio che sia tutto fuorché costante.

Se così stanno le cose, allora, è meglio basarsi sui rendimenti attuali o su quelli storici?

Ilmanen propone questa risposta:

– Se il mio orizzonte di investimento è davvero 30 anni o più, allora ok quelli storici ma a condizione che i prezzi attuali non siano il risultato di un lungo processo di espansione delle valutazioni (tradotto: a condizione la performance di un mercato azionario degli ultimi decenni non derivi principalmente dal fratto che questo mercato è fondamentalmente diventato via via più costoso ed è cresciuto di più di quanto non siano crsciuti i suoi utili);

– Se invece il mio orizzonte di investimento è 10-15 anni oppure quanto abbiamo appena detto, allora ha più senso partire dai rendimenti attuali e considerare la tendenza dei tassi di sconto a scendere quando sono più alti e a salire quando sono più bassi.

La dico in un altro modo: se oggi i prezzi dell’S&P 500 sono molto elevati ciò può voler dire due cose:

– o che gli utili futuri saranno elevati

– o che il premio al rischio è molto basso

– o un qualche mix di queste due cose.

Però come scrisse sempre John Cochrane in un famoso paper del 2011 dal titolo Discount Rates, in passato si pensava che i rendimenti azionari non fossero correlati tra loro e che le variazioni nel rapporto tra prezzo e utili fosse dovuta alle variazioni delle aspettative sui flussi di cassa futuri. Invece ora sembra che le variazioni nel rapporto tra prezzo e utili nel tempo dipenda più dalle variazioni nel tasso di sconto.

Tradotto: l’S&P 500 non è passato da avere un rapporto medio tra prezzo e utili di 15 al 23 di oggi perché è gradualmente aumentata l’aspettativa sui profitti futuri delle sue società, ma principalmente perché per una serie di motivazioni si è ridotto il premio al rischio richiesto dagli investitori.

Perché si è ridotto?

Non c’è una spiegazione univoca, probabilmente un mix di tanti fattori.

– Per esempio, i tassi di interesse sono scesi drasticamente in tutto il mondo e negli Stati Uniti sono passati dal 19% del 1981 allo 0% dello scorso decennio;

– Poi dagli anni ’80 in poi si è dato per scontato che in ogni crisi le Banche Centrali e i governi sarebbero intervenuti a mettere una pezza, cosa che per esempio non c’era nel 1929 quando il mercato iniziò una discesa che superò il -80%;

– E ancora, investire è diventato immensamente più semplice ed economico.

Per queste e per altre motivazioni, investire è diventato meno rischioso che in passato.

Di conseguenza, è molto probabile che i rendimenti futuri saranno inferiori che in passato — anche se magari l’effetto netto sarà meno negativo del previsto, visto che oggi investire è quasi gratis mentre in passato era molto costoso.

Una parziale compensazione di questa cosa potrebbe essere il fatto che oggi le società sono più profittevoli che in passato.

Un tempo i mercati azionari erano dominati da industrie pesanti, con elevati costi strutturali e limitata scalabilità.

Oggi sono dominati da società tecnologiche, finanziarie o comunque in altri settori che realizzano prodotti e servizi ad alta profittabilità e scalabilità spesso illimitata.

Quindi se vogliamo rispondere alla domanda, perché negli Stati Uniti i prezzi sono così alti, la risposta potrebbe essere:

– 30% perché gli utili attesi nel futuro sono sistematicamente superiori al passato (e qui ci metto dentro anche il premium dell’eccezionalismo americano)

– 70% perché il tasso di sconto è più basso, investire è visto oggi come MENO rischioso. Almeno fino alla prossima crisi.

Al contrario, la domanda inversa è: perché in Europa, Giappone e ancor di più nei Mercati emergenti i prezzi sono più basi? Sarei portato a dare una risposta simile:

– 30% perché gli utili attesi sono inferiori

– 70% perché il tasso di sconto è più alto, investire lì oggi è visto come PIU’ rischioso.

Se partiamo dall’assunzione che i mercati sono generalmente efficienti — o comunque più efficienti che no — le aspettative di crescita sono già tutte incorporate nei prezzi.

Quello che cambia, dunque, è il premio al rischio.

E storicamente sappiamo che c’è una correlazione inversa significativa tra i tassi di sconto e i rendimenti futuri:

– Quando le valutazioni azionarie sono alte e quindi i tassi di sconto bassi, i rendimenti futuri sono stati inferiori;

– Quando invece le valutazioni sono basse e quindi i tassi di sconto alti, i rendimenti futuri sono stati superiori.

Poi, che ciò sia dovuto a delle variazioni razionali nel livello di avversione al rischio del mercato, come direbbe Fama, o a delle aspettative irrazionali sugli utili futuri, come direbbero gli economisti comportamentali, questo è difficile da dire.

Però in effetti possiamo anche fregarcene del motivo, tenere buono il fatto che questa correlazione c’è e che eventualmente possiamo trarne delle conseguenze.

Ho scritto sia a Gene Fama che ad Antti Ilmanen chiedendo loro: ma quindi investire in mercati con valutazioni più basse giustifica attendersi rendimenti più alti a condizione di sopportare un maggior rischio?

– Fama mi aveva risposto, I think you’re right on the money, condividendo la tesi;

– Ilmanen invece mi ha detto: per Fama è una questione di rischio, io invece in questo sono meno d’accordo con lui e penso anche che ci siano anche delle inefficienze del mercato, per esempio il fatto che siano prezzate aspettative eccessive. E questo è coerente anche con il famoso paper del suo capo Cliff Asness pubblicato l’anno scorso sotto il titolo The Less Efficient Market Hypothesis.

Tiriamo un po’ le somme dell’episodio.

Takeaway di oggi:

– NUMERO UNO: VWCE and Chill o qualunque altra versione superbasic del portafoglio va benissimo e serve benissimo il 90% delle esigenze dell’investitore medio — e all’inizio abbiamo spiegato i 4 casi in cui ciò è la scelta di default.

– NUMERO DUE: per chi invece non rientra in quei 4 casi è possibile considerare un adattamento dinamico del portafoglio che tenga conto di regole sistematiche (come appunto tassi risk-free e valutazioni azionarie), senza per questo invocare il market timing o violare il quadro generale dell’efficienza del mercato.

– NUMERO TRE: il punto due è possibile, soprattutto se si considera che il premio al rischio del mercato e variabile — qualunque sia il motivo — e che sia questo a guidare la regressione verso la media. Pensare alle azioni come a dei bond è utile in questo ragionamento. Più che guardare i rendimenti passati, ha senso guardare i rendimenti attesi a partire dai prezzi attuali. Mercati con valutazioni elevate implicano soprattutto basso premio al rischio e quindi preludono, in teoria, a rendimenti futuri inferiori. Mercati con valutazioni più basse implicano soprattutto alto premio al rischio e quindi preludono, in teoria, a rendimenti futuri superiori. Il tutto a condizione di accettare il rischio che ciò implica.

Come tutti i modelli, la formula di Merton è tutt’altro che perfetta — e ancora meno lo è quella di The Bull.

Ma credo sia un modello decisionale molto comodo per allineare il proprio portafoglio a criteri di buon senso, senza la pretesa di fare alcuna previsione direzionale di breve termine, ma adattando piuttosto la quantità di rischio assunto in base alla compensazione attesa.

– I rendimenti attesi dei mercati in cui vogliamo investire guidano la parte oggettiva della decisione;

– Il coefficiente di avversione al rischio, invece, guida quella soggettiva adattando automaticamente il portafoglio al rischio che vogliamo, possiamo e dobbiamo prenderci in base ai piani della nostra vita.

Bene care amiche e cari amici di The Bull, spero che quest’episodio vi sia piaciuto, soprattutto a chi era tormentato dal dubbio che fare qualunque cosa di diverso rispetto ad avere il FTSE All World sarebbe stata un’infrazione delle supreme leggi dell’efficienza di mercato.

Scaricate il file, modificatelo a vostra uso e consumo e fatemi sapere che ne pensate.

Torneremo presto a parlarne anche con tanti altri ospiti.

Come sempre vi invito a mettere segui e attivare le notifiche su spotify, apple podcast o dove ci ascoltate e a lasciare una recensione a 5 stelle per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che vi spiegano che solo in finanza è possibile essere contemporaneamente sia passivi che dinamici sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci risentiamo domenica prossima con un nuovo appuntamento insieme, sempre qui, naturalmente con The Bull — il tuo podcast di finanza personale.

Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale

Quest’episodio è per me fondamentale.

Non che senza di esso tutto quel che abbiamo detto sinora non avrebbe senso o non starebbe in piedi.

Ma è l’episodio in cui voglio cercare di fare un po’ di chiarezza perché leggo molto spesso, sia nei messaggi che mi scrivete, sia nei commenti in giro sui social, che c’è un po’ di confusione quando si tratta di far coesistere l’idea di investimento passivo con quella di un approccio dinamico al portafoglio.

Mettiamola così.

Quando si inizia a comprendere il mondo della finanza personale, non c’è niente di meglio del framework classico dell’investimento passivo, quello a là Bogleheads per intenderci, quello portato avanti da mostri sacri come Burton Malkiel, Charles Ellis, Rick Ferri, William Bernstein, Jason Zweig, Jonathan Clements ed entro certi limiti anche Jeremy Siegel.

In quello che dicono questi giganti c’è già compreso forse il 90% di quel che è opportuno sapere sull’investimento di buon senso:

– Usare strumenti indicizzati a basso costo come index fund e ETF

– Adattare l’asset allocation al proprio profilo di rischio e generalmente all’età

– Continuare a investire in maniera costante in tutte le condizioni di mercato

– Ribilanciare periodicamente per mantenere l’asset allocation allineata alla propria pianificazione evitando che il portafoglio drifti troppo, tipicamente verso l’azionario.

Se schiatto domani, fate scrivere questo sulla mia lapide a futura memoria.

Faccio fatica ad immaginarmi una serie di consigli generali più di buon senso.

In quali casi quest’impostazione va bene?

– CASO UNO: vuoi dedicare al tuo portafoglio il minor tempo possibile e curarti di tutt’altro nella vita. Hai capito che investire è importante e che più risparmi e investi prima fai il cazzo che ti pare nella vita, ma oltre a ciò vuoi solo avere un portafoglio minimal, di buon senso, con un ragionevole rendimento atteso positivo nel lungo termine che alimenti il rendimento composto dei tuoi risparmi. Punto.

Zero sbatti.

– CASO DUE: hai un portafoglio tendenzialmente contenuto. Non c’è un numero magico, però direi che sotto i 100.000 € di capitale investito il beneficio marginale di una gestione più pensata e dinamica del portafoglio è probabilmente basso. Certamente quando uno ha 500.000 o un milione di euro investiti, allora il discorso inizia a cambiare perché ha maggiori possibilità di fare determinate cose con il portafoglio senza impiegare capitali così piccoli che avrebbero un impatto poco significativo sulla sua utilità generale.

– CASO TRE: sei ancora all’inizio del percorso e i contributi mensili del tuo piano di accumulo incidono significativamente sull’andamento generale del portafoglio, in tal caso c’è già un adattamento naturale della tua asset allocation perché a volte investirai mentre il mercato va su, altre mentre va giù.

Cosa vuol dire sta cosa?

Metti che hai un portafoglio di 50.000 €.

Se investi 250 € al mese, che sono 3.000 € all’anno, 3.000 € è il 6% di 50.000. Ha un grosso impatto relativo sulla crescita del tuo portafoglio, il cui andamento sarà molto diverso da quello del mercato di riferimento, per via dei tuoi flussi di cassa.

Se invece hai 500.000 € investiti la crescita del tuo portafoglio sarà determinata molto di più dal rendimento del mercato che non dai soldi che ogni anno aggiungi.

Nel primo caso puoi fare tutta l’ottimizzazione che vuoi, ma probabilmente l’effetto netto sarà appiattito dal fatto che stai continuando ad aggiungere in proporzione tanti soldi al ptf..

– CASO QUATTRO: e qui già il discorso si fa un po’ più tecnico ma poi lo spiego meglio: va bene avere un portafoglio tendenzialmente statico, lazy, set and forget, senza star lì ad aggiustarlo troppo spesso, se pensi che il premio al rischio del mercato azionario sia costante, cioè se pensi che il rendimento in eccesso al rendimento dell’asset risk free che convenzionalmente sono i titoli di stato ad alto rating come Bund o Treasuries, sia piuttosto uniforme nel tempo — ecco allora che un portafoglio fatto e finito senza troppi fronzoli catturerà in media tutto il rendimento che c’è da prendersi sul mercato.

Se invece si pensa che il premio al rischio sia variabile, allora le cose cambiano e adottare quella che si chiama asset allocation dinamica assume tutto un altro senso.

Attenzione che questa non è una pippa teorica per soddisfare i perversi desideri di chi come me si emoziona leggendo un paper di finanza — no no no! — in base al punto di vista su questo argomento cambierà in maniera significativa il modo in cui gestirai il tuo portafoglio.

A scanso di equivoci, anticipo qui una cosa che ribadirò anche nel corso dell’episodio: l’idea di gestire in maniera dinamica l’asset allocation del portafoglio non ha nulla a che fare con il market timing.

– Market timing presuppone decisioni idiosincratiche, specifiche, che presuppongono il fatto che il mercato stia prezzando male qualcosa e quindi che io possa approfittare di questa cosa. Per fare ciò è necessario che io sappia qualcosa che il mercato non sa o che sia mediamente più smart della mia degli altri investitori.

– Gestione dinamica significa invece prendere decisioni sistematiche, basate su regole, che riflettono la variazione del premio al rischio sul mercato. Ciò non presuppone che sia più smart, ma che sia disposto per esempio ad assumermi un lato di un trade che la maggior parte del mercato non vuole assumersi, come ad esempio investendo in un portafoglio con un maggior rischio sistematico, con un tilt fattoriale e così via.

Cmq teniamo buona solo la prima parte del concetto, cioè Gestione dinamica del portafoglio NON E’ market timing.

La spiegazione arriva tra poco.

Come abbiamo citato i sostenitori del passive investing duro e puro, cito alcuni eminenti personaggi di spicco che invece credono fermamente, supportati dai dati, che il premio al rischio sia variabile e che quindi abbia senso una gestione dinamica del portafoglio. Alcuni esempi sono Cliff Asness e Antti Ilmanen di AQR, Meb Faber, Larry Swedroe, Rob Arnott e se andiamo nel mondo accademico abbiamo John Cochrane, Robert Shiller, Richard Thaler, Andrei Shleifer e, per certi versi, lo stesso Gene Fama.

Sembra sorprendente inserire Fama in questo elenco, perché in realtà la versione originaria dell’ipotesi dei mercati efficienti preveda una certa stabilità nel premio al rischio, ma la sua posizione si è modificata nel tempo, a partire dal paper del 1988 che abbiamo citato qualche episodio fa sul fatto che la variazione nel dividend yield è correlato con i rendimenti futuri.

Oggi Fama è d’accordo nel ritenere che il premio al rischio cambi nel tempo, ma ovviamente lui e John Cochrane, suo ex allievo, danno una spiegazione molto diversa rispetto a quella che darebbero i comportamentalisti come Shiller, Thaler e Shleifer.

– Per la scuola Fama / Cochrane: il premio al rischio varia perché varia il rendimento richiesto dagli investitori in determinate fasi del ciclo economico. Quando le valutazioni azionarie sono molto elevate e c’è un’elevata aspettativa di utili futuri il premio al rischio richiesto (ossia il tasso di sconto) è più basso e viceversa. Ma questa è una decisione razionale. Tradotto: il premio al rischio richiesto per investire in azioni nel marzo 2009, con l’economia globale in frantumi e prospettive sugli utili disastrose era molto elevato. Invece nel 1999 o anche a fine 2024, con l’economia che tira a manetta e le prospettive fantastiche di utili esorbitanti grazie a internet allora e intelligenza artificiale oggi fanno sì che gli investitori richiedano un premio al rischio più basso.

– Per la scuola Shiller/Thaler/Shleifer, invece: il premio al rischio varia perché variano le attitudini emotive degli investitori, che passano da iperottimisti a iperpessimisti, mettiamola così.

Tra l’altro su tutto questo dibattito vi anticipo già che, salvo sorprese, presto verranno a trovarci sia Cochrane che Shleifer e chiederemo loro direttamente di spiegarci il rispettivo punto di vista sulla questione.

Vi parlo oggi di tutto questo, perché va in perfetta continuità con ciò di cui Victor Haghani ci ha parlato domenica scorsa, anche se in realtà l’avevo intervistato un po’ di tempo fa — poi Trump ci si è messo di mezzo e ho dovuto cambiare un po’ la pianificazione editoriale — mentre lessi il suo splendido libro The Missing Billionaires diversi mesi fa.

Ora l’obiettivo di oggi è riprendere alcune cose che ha detto Haghani qui da noi, inserirle in questo discorso, farle nostre per prendere decisioni adeguate per il nostro portafoglio e capire perché l’idea di un’allocazione dinamica del portafoglio non è affatto in contraddizione con il modello del passive investing.

Oggi provo a buttare giù alcune idee, ma probabilmente ci torneremo un po’ per volta perché altrimenti quest’episodio, per essere esaustivo, durerebbe tre ore.

Andiamo con ordine.

La frase più importante che ha detto Haghani — e che potete ritrovare detta da me e da altri, come da Swedroe, in episodi passati — è che mentre ha perfettamente senso usare indici per replicare interi mercati come l’S&P 500, l’MSCI World, l’MSCI ex US e così via, non esiste qualcosa come un’asset allocation passiva, ma c’è dietro sempre una decisione soggettiva e questa decisione può essere

– O puramente discrezionale: e allora parliamo di investimento attivo in senso stretto;

– Oppure sistematica: ed è quello di cui parla lui e di cui abbiamo parlato anche in passato.

Se ci pensate, già due anni fa, quando introdussi la formula di The Bull — e allora in realtà non conoscevo né Haghani né la formula del suo amico e maestro Robert Merton — già c’era questa idea.

Cosa dice la regola di The bull?

Durante la fase di accumulo investi in azioni una percentuale del portafoglio equivalente a 125 — i tuoi anni — il tasso risk-free moltiplicato per 5 (all’inizio parlavo di tassi di interesse, quando nel 2022/2023 i tassi a breve erano identici o addirittura superiore ai tassi a lungo termine perché la curva era invertita, mentre oggi ritengo più corretto prendere come tasso risk-free il rendimento di un asset alternativo alle azioni ma con lo stesso orizzonte temporale, come ad esempio titoli di stato governativi decennali).

L’idea era aumentare l’esposizione azionaria con tassi bassi e alzarla con tassi alti, perché intuitivamente mi sembrava più sensato che il premio al rischio fosse variabile nel tempo e che quindi avesse senso adattare il portafoglio di conseguenza.

La regola di Merton è sicuramente più complessa di quella di The Bull, ma ovviamente è superiore e più completa sotto ogni punto di vista, anche se porta ad asset allocation simili.

Vi ricordo ancora una volta che nella descrizione dell’episodio 184 c’è un google sheet da scaricare per trovare l’asset allocation in base alla regola di merton, alla regola di the bull o in base ai vostri obiettivi, con tutti i campi editabili.

Ve lo rimetto anche nella descrizione di questo episodio.

Non mandatemi la richiesta di diventare editor, ne continuo a ricevere 100 al giorno.

Dovete scaricare una copia del file e poi lavorarci sopra.

Qual era l’idea della formula?

Adesso senza diventare pazzi con la parte matematica il punto della formula per calcolare quante azioni avere in portafoglio è in questo ragionamento, ammettendo per esempio per semplicità che il nostro asset rischioso sia l’MSCI ACWI:

– PRIMO STEP: qual è il rendimento atteso a lungo termine dell’MSCI ACWI? Ci sono tanti modi per stimarlo, ma come sappiamo una regola di massima per stimare il rendimento reale è prendere l’inverso del rapporto tra prezzo e utili attesi. Basta prendere la scheda informativa di MSCI o di un qualunque ETF su MSCi ACWI e c’è scritto. Oggi, per esempio, il rapporto prezzo utili attesi è circa 19. Se faccio l’inverso, 1 diviso 19 fa poco più di 5%. 5% sarebbe quindi una stima alla buona del rendimento atteso di lungo termine, al netto dell’inflazione, di un investimento fatto oggi e non più toccato sull’MSCI ACWI. Haghani usa una versione modificata dello Shiller Cape Ratio, che è più conservativa, altri usano delle formule più complicate, però anche qui, fare una previsione sbagliata con grandissima precisione è inutile. AQR per esempio usa un metodo molto più complesso, anzi fa una media tra due metodi diversi, ma la loro stima è comunque abbastanza vicina al numero che si ottiene con l’inverso del rapporto prezzo utili attesi. Tipo loro stimano 4,2% per gli Stati Uniti, mentre a me viene 4,4. Per il mercato globale invece loro stimano 4,5% invece a me viene poco più di 5.

Quindi diciamo che il rendimento reale atteso di lungo termine per l’MSCI ACWI è circa 5%.

– SECONDO STEP: qual è il rendimento reale risk-free che oggi abbiamo a disposizione? Haghani prende il rendimento reale dei TIPS, noi facciamola più semplice. I titoli di stato decennali americani rendono 4,2%. I Bund circa 2,5%. I Gilt, i titoli inglesi, 4,5%, quelli giapponesi 1,4%, quelli svizzeri 0,4%. Se facciamo una media ponderata considerando i pesi delle varie regioni nell’MSCI ACWI viene fuori un tasso risk-free intorno al 3,5%.

Però il rendimento delle obbligazioni è nominale, non reale.

A questo 3,5 togliamo l’inflazione.

Sappiamo che l’obiettivo delle Banche centrali è 2%, i dazi magari la terranno un po’ più su, facciamo 2,5%.

Quindi il rendimento reale senza rischio è ragionevolmente nell’ordine dell’1%.

Ecco allora che abbiamo il rendimento in eccesso reale per il nostro asset rischioso, per l’azioni. 5% MENO 1% fa 4%.

Questo 4% è il valore che mettiamo al numeratore nella formula di Merton.

– TERZO STEP: ci serve il rischio.

Come sappiamo in finanza si usa la deviazione standard come misura del rischio.

Molto semplicemente possiamo tornare alla scheda informativa dell’MSCI ACWI e vediamo che la deviazione standard degli ultimi 10 anni è stata intorno al 15%.

In realtà nella formula di Merton al denominatore non ci va la deviazione standard, ma la varianza, che è deviazione standard al quadrato. Il motivo è tecnico e poco interessante.

15% al quadrato fa 0,023.

Abbiamo così due elementi su tre della formula.

Il 4% sopra come rendimento in eccesso reale e 0,023 al denominatore come valore per il rischio.

manca l’ultimo fondamentale step, che è il

– QUARTO STEP: ossia determinare il nostro coefficiente di avversione al rischio.

Ora, ci sono tanti modi per determinarlo, però generalmente il valore usato nei paper è compreso tra 2 e 5, dando per scontato che “1” non è un valore accettabile perché vorrebbe dire che siamo completamente indifferenti a qualunque tipo di rischio.

Vi ricordate che diciamo sempre che il rischio ha tre facce:

– Il rischio che voglio prendermi, in base a quando lo sopporto psicologicamente;

– Il rischio che posso prendermi, in base al mio orizzonte temporale e infine

– Il rischio che devo prendermi, in base al rendimento che voglio ottenere per i miei obiettivi.

Io posso assegnare un valore da 2 a 5 a ciascuno di questi tre, dove 2 vuol dire: massima propensione al rischio e 5 minima propensione al rischio.

Faccio la media ed ecco che ho anche l’ultimo elemento della mia formula.

Ammettiamo che nel mio caso abbia alta tolleranza, quindi 2, orizzonte temporale lungo ma non lunghissimo, quindi 3, e necessità di spingere non esagerata, 3 anche qui, la media fa 2,67.

A questo punto mettiamo tutto assieme.

Al numeratore abbiamo 4%, quindi 0,04.

Al denominatore abbiamo invece 0,023*2,67.

0,04 DIVISO 0,023 PER 2,67 fa 0,65 ossia 65% in azioni.

Se facessi invece la formula di The Bull mi verrebbe 125 — 39 (i miei anni) — tasso risk-free*5 che fa 18 UGUALE 68%.

Perché sono simili i risultati? credo per due motivi:

– Il PRIMO MOTIVO è che il valore che do a gamma, cioè al coefficiente di avversione al rischio, è in parte legato alla mia età. Se sono molto giovane sarò portato ad avere alta propensione al rischio, un lungo orizzonte temporale e un elevata necessità di spingere sull’acceleratore del rendimento. A 39 anni invece non ho più un orizzonte lunghissimo, soprattutto se voglio andare in FIRE prima della pensione, né ho la necessità di ottenere il massimo rendimento possibile come se ne avessi 25. Il fatto di avere 39 anni, quindi, attenua un po’ l’asset allocation in entrambe le formule.

– Il SECONDO MOTIVO è che entrambe le formule usano il tasso senza rischio come criterio per aumentare o ridurre l’esposizione azionaria. Più alto è il rendimento senza rischio, solitamente minore è il rendimento in eccesso delle azioni e quindi, in termini di rischio/rendimento, è meno conveniente investire in azioni quando il beneficio è minore.

In cosa invece la regola di Merton è indubbiamente superiore.

Almeno in due cose:

– La PRIMA è che il coefficiente di avversione al rischio permette di adattare meglio l’asset allocation considerando tutti i tre aspetti, tolleranza al rischio, capacità e necessità. Man mano che il tempo passa e che i miei obiettivi cambiano mi basta modificare quel parametro e la formula si adatta immediatamente.

– La SECONDA è che considera direttamente le valutazioni azionarie. La formula di The Bull usa solo i tassi d’interesse senza rischio, mentre la formula di Merton considera la differenza tra il rendimento atteso del mercato azionario in cui voglio investire e il tasso senza rischio.

Questo permette di adattare meglio la composizione del portafoglio.

E qui torniamo al solito discorso che faccio spesso.

Per esempio, invece che investire nell’MSCI ACWI, sapendo che due terzi di quello sono i costosi Stati Uniti, potrei fare metà Stati Uniti e metà resto del mondo, al di là di tutta una serie di motivi di cui abbiamo parlato in passato.

Vi salto i calcoli sennò vi faccio addormentare, però se l’MSCI ACWI ha un rendimento atteso, ad oggi, del 5% reale all’anno, fare 50-50 ha un rendimento reale atteso del 5,5%, circa. Se rifaccio tutti i conti, la formula suggerisce un’allocazione azionaria un po’ più alta intorno al 70% invece che 65%, a parità di altre condizioni.

Come sempre però bisogna tenere conto di una cosa.

E questa è la cosa più importante da capire nell’episodio di oggi.

Se bastasse investire nei mercati con un rapporto prezzo utili più basso, sarebbe facile fare i soldi.

Rapporto prezzo utili più basso significa sempre due cose:

– Rendimenti ATTESI più alti ma anche

– Rischio IMPLICITO più alto.

Non è solo questione di sopportare più volatilità. Teoricamente si potrebbe dire che se investo in mercati più redditizi, dovrò considerare anche la possibilità che quel rendimento alla fine non si realizzi.

Ora, qui arriva il discorso che avevo accennato all’inizio.

Ma mi conviene avere un asset allocation statica, tipo 60/40 per tutta la vita, o un’allocation dinamica, in cui di volta in volta decido il peso dell’azionario e dei vari mercati in base al rendimento atteso?

La risposta a questa domanda dipende dalla risposta ad una domanda che sta a monte e che nessuno ha dettagliato meglio di Antti Illmanen, di cui tra l’altro vi straconsiglio la bellissima serie di 4 paper che ha appena scritto sul tema del rendimento atteso e che vi metto in descrizione.

Lui dice: ci sono due modi di guardare ai rendimenti futuri:

– Se pensiamo che il premio al rischio sia fisso, allora la nostra aspettativa dei rendimenti futuri di lungo termine non si discosterà molto dai rendimenti storici. Se l’azionario ha reso dal 5 al 7% reale un po’ in tutti i mercati sviluppati, allora continuerà a dare 5-7% reale anche in futuro, purché il mio orizzonte di investimento sia abbastanza lungo.

Quasi nessuno però la pensa così e i dati empirici sembrano suggerire l’altra opzione, ossia che

– Il premio al rischio sia variabile nel tempo. In questo secondo caso non ha senso che guardi più di tanto ai rendimenti passati — e questo anche Haghani l’aveva detto. Conviene guardare i rendimenti attesi a partire dai rendimenti di oggi, ossia dal rapporto tra gli utili e i prezzi delle azioni, dall’earning yield, comunque lo si voglia calcolare.

In pratica, citando il prof. John Cochrane, l’idea è quella di considerare le azioni come se fossero dei bond.

Ho sentito 50-60 di voi che sono caduti dalla sedia a questa frase.

Una volta che pensavate che almeno la distinzione tra azioni e obbligazioni fosse chiara, sbam, arriva questo e ti dice che le azioni sono tipo dei bond.

In un certo senso è così.

Se un’obbligazione decennale rende 4% all’anno e l’emittente non fallisce, io so che se costruisco un portafoglio di bond analoghi con scadenza media di 10 anni, la miglior stima del mio rendimento atteso è il rendimento a scadenza di oggi, quindi 4%.

Questo è il motivo per cui gli investitori in bond tendono a ragionare in termini di regressione verso la media. Quando le obbligazioni pagani interessi elevati ci si aspetta che ad un certo punto in futuro i tassi scendano e quindi che i rendimenti futuri siano più bassi e viceversa.

Con le azioni invece, come avevamo già detto, la tendenza è più quella di estrapolare dal passato.

Se negli ultimi 15 anni le azioni americane sono andate da dio, in media gli investitori tendono ad aumentare la propria fiducia, si persuadono che le cose in futuro andranno ancora meglio, aumenta la loro propensione al rischio e di conseguenza richiedono un rendimento inferiore per accollarsi il rischio azionario.

Ripeto una cosa che diciamo spesso.

Se la mia propensione al rischio aumenta perché continuo a vedere che il mercato va su o perché sono convinto che le società faranno sempre più profitti, allora chiederò una compensazione minore per investire in azioni.

In termini tecnici si dice che applicherò un tasso di sconto inferiore.

Il tasso di sconto, ricordiamolo, è il rendimento atteso che un investitore si aspetta per compensare il rischio di investire in azioni invece che in titoli di stato.

Qualche puntata fa avevamo spiegato cosa rappresentano i prezzi delle azioni. Avevamo detto che il prezzo di un’azione o di un indice nel suo complesso non è altro che il valore presente dei flussi di cassa attesa scontati per un valore corrispondente al rendimento atteso.

Praticamente si tratta di una divisione e quindi abbiamo elementi no?

– Sopra abbiamo i profitti attesi, i flussi di cassa, i dividendi, a seconda del metodo che si utilizza

– Sotto abbiamo il tasso di sconto atteso.

A seconda di dove guardi puoi farti un’idea molto diversa del rendimento atteso nel futuro.

E qui nasce un po’ di diatriba perché per esempio oggi i prezzi delle azioni americane sono molto elevate e questo lo sanno tutti.

Ma uno potrebbe dire: “sì, sono elevati, ma perché noi ci aspettiamo che soprattutto le realtà tech più costose continueranno a fare profitti da paura, sarà questo a sostenere il rendimento azionario anche in futuro”. Tipicamente questo è il modo in cui ragionano gli investitori nel mondo reale.

Quelli con il PhD in finanza, soprattutto se hanno studiato a Chicago, invece direbbero “attenzione: tutti quei super profitti futuri sono GIA’ prezzati nelle valutazioni di oggi, quindi non andranno a sostenere il rendimento futuro, a meno di grandi sorprese in positivo”.

Questa cosa sembra sottile, ma spiegherebbe perché gli investitori azionari tendano ad estrapolare e far salire le valutazioni fino al punto in cui si allontanano troppo dai fondamentali e poi il mercato viene giù.

Cosa estrapolano in pratica?

Dicono: il mercato ha fatto benissimo fino ad ora, le Magnificent 7 e tutte le altre società tech americane spaccano e con l’Ai domineranno il mondo, allora anche i profitti avranno un boost e questo aumenterà il mio rendimento.

Dal punto di vista accademico invece l’obiezione sarebbe: “eh, dipende, mica tanto. Perché più il mercato è fiducioso che i profitti futuri saranno elevati, minore sarà il tasso di sconto, perché richiederà un premio al rischio inferiore”.

E quindi si tratta di capire quale delle due cose incide di più sul rendimento futuro dell’investimento azionario: i profitti attesi o il tasso di sconto applicato?

Il pensiero dominante nel mercato, infatti, è che i prezzi delle azioni si muovono a seconda di come cambiano le aspettative sugli utili futuri.

Se mi aspetto utili futuri maggiori il prezzo sale, altrimenti scende.

E questo ha certamente senso.

Ma ciò su cui oggi c’è un vasto consenso, almeno sul fatto in sé, poi sul perché sia così nessuno ha risposta definitiva, dicevo ciò su cui c’è vasto consenso è che i prezzi si muovono ANCHE perché cambia il tasso di sconto, il rendimento atteso, ossia il premio al rischio richiesto dagli investitori è di volta in volta diverso: a volte è più alto, tipicamente dopo una crisi, come nel 2009 o anche nel 2022, altre volte è più basso, come nel 2021 o nel momento in cui sto parlando.

È forse per questo che è impossibile prendere decisioni vantaggiose semplicemente guardando le valutazioni azionarie.

I rendimenti futuri saranno sempre condizionati SIA dalle variazioni nelle aspettative sugli utili SIA dalle variazioni nei tassi di sconto (e quindi del premio al rischio che il mercato si aspetta).

A volte questo premio al rischio è alto.

A volte è basso.

Ma sembra proprio che sia tutto fuorché costante.

Se così stanno le cose, allora, è meglio basarsi sui rendimenti attuali o su quelli storici?

Ilmanen propone questa risposta:

– Se il mio orizzonte di investimento è davvero 30 anni o più, allora ok quelli storici ma a condizione che i prezzi attuali non siano il risultato di un lungo processo di espansione delle valutazioni (tradotto: a condizione la performance di un mercato azionario degli ultimi decenni non derivi principalmente dal fratto che questo mercato è fondamentalmente diventato via via più costoso ed è cresciuto di più di quanto non siano crsciuti i suoi utili);

– Se invece il mio orizzonte di investimento è 10-15 anni oppure quanto abbiamo appena detto, allora ha più senso partire dai rendimenti attuali e considerare la tendenza dei tassi di sconto a scendere quando sono più alti e a salire quando sono più bassi.

La dico in un altro modo: se oggi i prezzi dell’S&P 500 sono molto elevati ciò può voler dire due cose:

– o che gli utili futuri saranno elevati

– o che il premio al rischio è molto basso

– o un qualche mix di queste due cose.

Però come scrisse sempre John Cochrane in un famoso paper del 2011 dal titolo Discount Rates, in passato si pensava che i rendimenti azionari non fossero correlati tra loro e che le variazioni nel rapporto tra prezzo e utili fosse dovuta alle variazioni delle aspettative sui flussi di cassa futuri. Invece ora sembra che le variazioni nel rapporto tra prezzo e utili nel tempo dipenda più dalle variazioni nel tasso di sconto.

Tradotto: l’S&P 500 non è passato da avere un rapporto medio tra prezzo e utili di 15 al 23 di oggi perché è gradualmente aumentata l’aspettativa sui profitti futuri delle sue società, ma principalmente perché per una serie di motivazioni si è ridotto il premio al rischio richiesto dagli investitori.

Perché si è ridotto?

Non c’è una spiegazione univoca, probabilmente un mix di tanti fattori.

– Per esempio, i tassi di interesse sono scesi drasticamente in tutto il mondo e negli Stati Uniti sono passati dal 19% del 1981 allo 0% dello scorso decennio;

– Poi dagli anni ’80 in poi si è dato per scontato che in ogni crisi le Banche Centrali e i governi sarebbero intervenuti a mettere una pezza, cosa che per esempio non c’era nel 1929 quando il mercato iniziò una discesa che superò il -80%;

– E ancora, investire è diventato immensamente più semplice ed economico.

Per queste e per altre motivazioni, investire è diventato meno rischioso che in passato.

Di conseguenza, è molto probabile che i rendimenti futuri saranno inferiori che in passato — anche se magari l’effetto netto sarà meno negativo del previsto, visto che oggi investire è quasi gratis mentre in passato era molto costoso.

Una parziale compensazione di questa cosa potrebbe essere il fatto che oggi le società sono più profittevoli che in passato.

Un tempo i mercati azionari erano dominati da industrie pesanti, con elevati costi strutturali e limitata scalabilità.

Oggi sono dominati da società tecnologiche, finanziarie o comunque in altri settori che realizzano prodotti e servizi ad alta profittabilità e scalabilità spesso illimitata.

Quindi se vogliamo rispondere alla domanda, perché negli Stati Uniti i prezzi sono così alti, la risposta potrebbe essere:

– 30% perché gli utili attesi nel futuro sono sistematicamente superiori al passato (e qui ci metto dentro anche il premium dell’eccezionalismo americano)

– 70% perché il tasso di sconto è più basso, investire è visto oggi come MENO rischioso. Almeno fino alla prossima crisi.

Al contrario, la domanda inversa è: perché in Europa, Giappone e ancor di più nei Mercati emergenti i prezzi sono più basi? Sarei portato a dare una risposta simile:

– 30% perché gli utili attesi sono inferiori

– 70% perché il tasso di sconto è più alto, investire lì oggi è visto come PIU’ rischioso.

Se partiamo dall’assunzione che i mercati sono generalmente efficienti — o comunque più efficienti che no — le aspettative di crescita sono già tutte incorporate nei prezzi.

Quello che cambia, dunque, è il premio al rischio.

E storicamente sappiamo che c’è una correlazione inversa significativa tra i tassi di sconto e i rendimenti futuri:

– Quando le valutazioni azionarie sono alte e quindi i tassi di sconto bassi, i rendimenti futuri sono stati inferiori;

– Quando invece le valutazioni sono basse e quindi i tassi di sconto alti, i rendimenti futuri sono stati superiori.

Poi, che ciò sia dovuto a delle variazioni razionali nel livello di avversione al rischio del mercato, come direbbe Fama, o a delle aspettative irrazionali sugli utili futuri, come direbbero gli economisti comportamentali, questo è difficile da dire.

Però in effetti possiamo anche fregarcene del motivo, tenere buono il fatto che questa correlazione c’è e che eventualmente possiamo trarne delle conseguenze.

Ho scritto sia a Gene Fama che ad Antti Ilmanen chiedendo loro: ma quindi investire in mercati con valutazioni più basse giustifica attendersi rendimenti più alti a condizione di sopportare un maggior rischio?

– Fama mi aveva risposto, I think you’re right on the money, condividendo la tesi;

– Ilmanen invece mi ha detto: per Fama è una questione di rischio, io invece in questo sono meno d’accordo con lui e penso anche che ci siano anche delle inefficienze del mercato, per esempio il fatto che siano prezzate aspettative eccessive. E questo è coerente anche con il famoso paper del suo capo Cliff Asness pubblicato l’anno scorso sotto il titolo The Less Efficient Market Hypothesis.

Tiriamo un po’ le somme dell’episodio.

Takeaway di oggi:

– NUMERO UNO: VWCE and Chill o qualunque altra versione superbasic del portafoglio va benissimo e serve benissimo il 90% delle esigenze dell’investitore medio — e all’inizio abbiamo spiegato i 4 casi in cui ciò è la scelta di default.

– NUMERO DUE: per chi invece non rientra in quei 4 casi è possibile considerare un adattamento dinamico del portafoglio che tenga conto di regole sistematiche (come appunto tassi risk-free e valutazioni azionarie), senza per questo invocare il market timing o violare il quadro generale dell’efficienza del mercato.

– NUMERO TRE: il punto due è possibile, soprattutto se si considera che il premio al rischio del mercato e variabile — qualunque sia il motivo — e che sia questo a guidare la regressione verso la media. Pensare alle azioni come a dei bond è utile in questo ragionamento. Più che guardare i rendimenti passati, ha senso guardare i rendimenti attesi a partire dai prezzi attuali. Mercati con valutazioni elevate implicano soprattutto basso premio al rischio e quindi preludono, in teoria, a rendimenti futuri inferiori. Mercati con valutazioni più basse implicano soprattutto alto premio al rischio e quindi preludono, in teoria, a rendimenti futuri superiori. Il tutto a condizione di accettare il rischio che ciò implica.

Come tutti i modelli, la formula di Merton è tutt’altro che perfetta — e ancora meno lo è quella di The Bull.

Ma credo sia un modello decisionale molto comodo per allineare il proprio portafoglio a criteri di buon senso, senza la pretesa di fare alcuna previsione direzionale di breve termine, ma adattando piuttosto la quantità di rischio assunto in base alla compensazione attesa.

– I rendimenti attesi dei mercati in cui vogliamo investire guidano la parte oggettiva della decisione;

– Il coefficiente di avversione al rischio, invece, guida quella soggettiva adattando automaticamente il portafoglio al rischio che vogliamo, possiamo e dobbiamo prenderci in base ai piani della nostra vita.

Bene care amiche e cari amici di The Bull, spero che quest’episodio vi sia piaciuto, soprattutto a chi era tormentato dal dubbio che fare qualunque cosa di diverso rispetto ad avere il FTSE All World sarebbe stata un’infrazione delle supreme leggi dell’efficienza di mercato.

Scaricate il file, modificatelo a vostra uso e consumo e fatemi sapere che ne pensate.

Torneremo presto a parlarne anche con tanti altri ospiti.

Come sempre vi invito a mettere segui e attivare le notifiche su spotify, apple podcast o dove ci ascoltate e a lasciare una recensione a 5 stelle per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che vi spiegano che solo in finanza è possibile essere contemporaneamente sia passivi che dinamici sempre nuovi.

Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci risentiamo domenica prossima con un nuovo appuntamento insieme, sempre qui, naturalmente con The Bull — il tuo podcast di finanza personale.

Recensioni

Quando capisci come funziona la finanza… ti viene voglia di raccontarla!

Ho seguito tutte le puntate! Grazie veramente

Amalia A., 17 Set 2025Non sono solito a mettere recensioni e specialmente non ascolto podcast, ma da quando ho iniziato questo, faccio fatica a staccarmi, e quasi non posso più fare a meno di ascoltare e arricchirmi culturalmente.

Andrea V., 22 Set 2025Riccardo mi ha letteralmente cambiato la vita e fatto scoprire che amo la finanza, ho ascoltato il podcast già due volte e non mi stufo mai di ascoltarlo, parla in modo semplice e chiaro

Massimo D., 23 Set 2025Podcast che dà sempre spunti interessanti che personalmente mi ha fatto appassionare alla finanza personale spingendomi ad approfondire in prima persona.

Lorenzo, 13 Mar 2025Ho acquistato e letto il suo libro e l' ho trovato. Esprime i concetti economici in modo semplice e chiaro. Sentirlo parlare conferma che è un professionista del settore.

Giulia N., 11 Ago 2025Podcast piacevole, scorre veloce ma in modo estremamente chiaro, spiega i concetti chiave per gestire le proprie finanze, fornendo la classica cassetta degli attrezzi. Complimenti, davvero ben fatto!

Massimiliano, 29 Mag 2024Da quando l'ho scoperto in 15 gg mi sono ascoltato 150 puntate senza fermarmi, ho annullato gli altri podcast per portarmi alla pari ed ascoltare tutte le precedenti puntate, ben fatto, esattamente il livello di informazione che mi serviva

Gianluca G., 11 Set 2025Dovrebbero ascoltarlo buona parte degli italiani e io avrei dovuto scoprirlo con qualche anno in anticipo ma meglio tardi che mai

Matteo C., 3 Set 2025Veramente interessante, chiaro e conciso. Cambia la vita finanziaria di chiunque.. da ascoltare assolutamente anche per chi di finanza non vuole occuparsi mai

Francesca B., 6 Apr 2024